洪丕谟的收藏 | 陈成益

洪丕谟是书法家,早年做医师,后任教于政法学院,可惜不幸早逝,去世竟也有二十年了。在其生前,曾立下遗嘱:“把本人、家父及上辈所藏之名家书画、用印悉数捐于公家。”于是就有了附设于慈溪博物馆的洪丕谟艺术馆,因地利之便,我时时往观。虽无缘识荆,却得以欣赏其丰富的藏品,获益良多。日前,《世间风雅:洪丕谟、姜玉珍捐赠名家书画篆刻选》发行,因为某种因缘,我得以先睹为快。洪丕谟的书画收藏,大致分三类:一为祖上传承,一来自师友,一得自拍场。这些书画作品,可说是他的精神所聚。

洪丕谟的祖父洪益三,是梅调鼎的女婿。

梅调鼎是浙东书风的开创者,沙孟海在《近三百年的书学》一文中认为:“不但当时没有人和他抗衡,恐怕清代二百六十年中亦没有这样高逸的作品呢!”这算是很高的评价了。艺术馆的展品不时轮换,梅调鼎字却始终没有缺席。

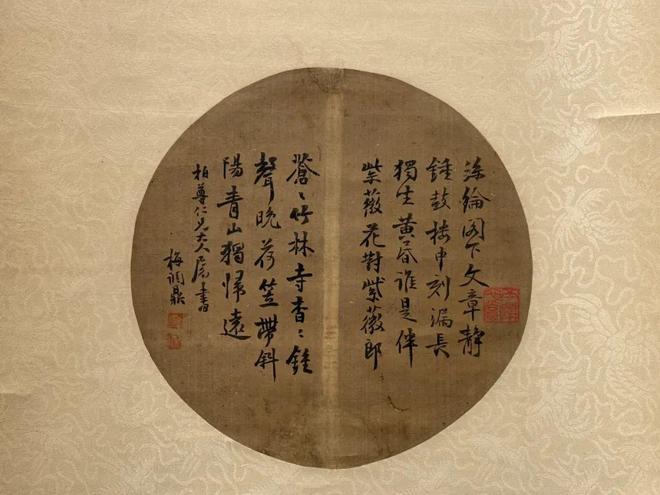

那幅团扇小行书(上图),与吴大澂、洪钧的字上下合裱,那种山林气息,扑面而来。看其结体,有东坡之意,应为早期作品。正如邓散木所言:“早年的字,写得既漂亮又朴素,像年轻的农村姑娘,不施脂粉,自然美好。”看真迹,我们很容易理解他到底在说什么。书法讲法度,有了法度的枷锁,往往容易写僵、写死,明清以来的馆阁体,大都此病。如果过于放松,又往往失之狂野,这是很多画家字的弊端。而梅调鼎的字是既漂亮又端庄,“自然美好”四字,在二王一路的字当中真正可以当之的,梅调鼎算是一位。

“益三贤婿”上款的对联有四件,写得风度翩翩,都是精品力作。从这些作品,我们可以知道梅调鼎何以在当时被誉为“清代王羲之”,也可以窥见从梅调鼎到钱罕,再到沙孟海的浙东书风,一脉相承的地方,这是不是当今盛行“二王书风”的滥觞呢?

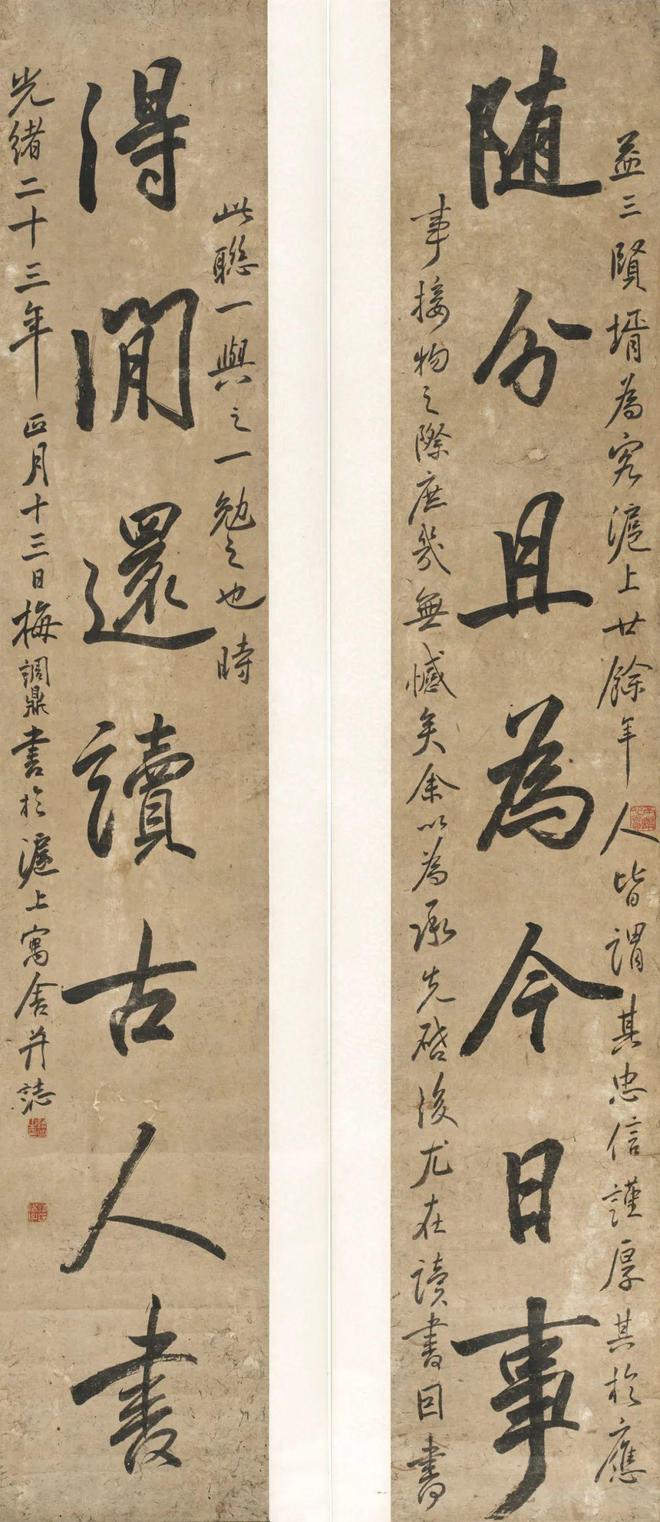

可想而知,洪家是拿梅调鼎的字,当宝贝收藏的。其中“随分、得闲”七言联(上图),梅调鼎写有长跋,他说:“益三贤婿为客沪上廿余年,人皆谓其忠信谨厚,其于应事接物之际,庶几无憾矣。余以为承先启后尤在读书,因书此联,一与之一勉之也。”当我将这件作品发给印人俞国强,其父祖辈也曾在旧上海做生意,他告诉我:“我爷爷当年买房产就是益三先生做的保人,听说影响力很大。”跟梅调鼎的跋文对得上,他们是慈溪同乡,是晚清民国年间早期“沪漂”,并且都很成功。

洪丕谟曾写道:“爸爸是个读书人,名叫洪洁求,30年代法国巴黎大学文学院博士研究生。”这位文学博士雅好书画,是二弩精舍赵叔孺的入室弟子,所以赵叔孺送他的一些字画上,都有“洁求仁弟”的上款。洪洁求的字跟赵叔孺一样,都学赵孟頫,只不过羼了一点赵之谦的意味,“糅合两者,别出杼轴”。他的画清爽高洁,洪丕谟写父亲所画忘忧草:“我仿佛从这幅着墨不多,但又妙得神韵的画里,看到了父亲酷爱人间真善美的个性,以及力图挣脱生活忧虑,向画里讨取暂时安慰的那份苦心。”

洪洁求所画忘忧草

为此,洪丕谟曾有一篇《父亲的书画》,文中写到他父亲“酷爱国故,喜欢藏书藏画藏古董,并因此花去了他不少的心血和收入。建国初期,家道中落,为了生活,便常把历年苦心收罗得来的家藏精品忍痛割爱”。那个时候,古董书画不值钱,“父亲出让一张文徵明山水得1500元,结果心痛得辗转反侧,一夜没睡好觉……只要稍许卖得出点钱的,如新罗山人、赵之谦、齐白石等人的书画作品,都先后辞却我家成为他人手里的珍玩,那种令人心碎的况味,我从小看在眼里”。

据说,弟弟丕森拿了一张沈尹默字轴精品去文物商店,仅得一毛钱。那真是斯文扫地的年代,即便“称斤头”了事,他们也因能免于被“破四旧”毁灭而庆幸。所以,其父亲遗留的书画收藏,除有“洁求”上款的,诸如高时丰、张原炜、王福厂、江寒汀、李秋君,陆小曼等友人赠送的一些成扇、册页外,就所剩无几了。

当然,这些前辈书画作品,也滋养了未来的书法家洪丕谟,并时时出现在他的笔端,赏析并公之于众,比如在《陆小曼的绘画》一文中,他说:“我所收藏的一幅山水扇面,是她画给我父亲的,他们生前有过交往,我小时也常听父亲说起她。”对陆小曼的书画,他两次用到“清远”一词,清远大概是高逸出尘之意罢,很可能来自洪洁求对友人的评价。

陆小曼 山水扇面

因为有这样的家教和渊源,即使走上了学医道路,洪丕谟依然对于书画文学有着良好的感觉。他爱读书,从中学时代起,就总爱去旧书摊淘书,那时他的零花钱每个月只有五毛,好在那时候旧书价格低廉,“有时仅一两毛,二三毛就可买到一本心爱的书籍了”,为此他就不可能再去看喜爱的电影了,连理发也只能两个月一次。多年后,洪丕谟写有《读书十快》《爱书十苦》两文,他说:“在无意中忽然买到一本久觅不得的好书,翻来覆去,摩挲久之,不亦快哉。”“书价太贵,看到好书想买,犹豫来犹豫去还是不买,回到家里又后悔不迭,魂牵梦萦,不亦苦哉。”这种体验,非书痴难以有之,我们读来,常有会心。

所以,在成为徐汇区新乐路地段医院的医师以后,洪丕谟常跟父辈的朋友来往。比如钱君匋,晚年基本不再刻章,“然而,由于彼此的情谊,加之我曾屡屡为他中药调治”,洪丕谟有幸得到他的印章九方。不仅刻章,还画《花果蔬菜册》送给他,枇杷、胡萝卜,玉米、白菜,尽是寻常之物,充满生活情趣。洪丕谟第一本书《墨池散记》的“卷首赘言”也由钱君匋执笔,拳拳之心跃然纸上。在他“百岁开一”那年,送给洪丕谟的隶书对联,依然神采飞扬。

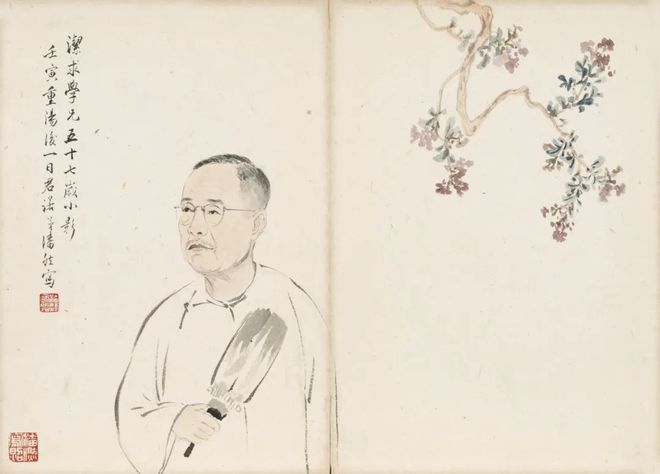

像潘君诺,是洪丕谟学生时代的画画老师。他曾为洪洁求画像,我也曾在展厅见过一次,边上一枝倒垂的红梅,老人着长衫,戴着银丝边眼镜,头势清爽,眼睛看向远方,手中拿着羽扇,悠然自得,又似有些许忧虑,一副旧时代过来的知识分子模样。

潘君诺《洪洁求小影》

洪丕谟记录了作画过程,说潘老师酝酿了好几个星期没有动笔,忽然一次他让洪家父子去他家,摆好姿势,不到十分钟,“家父面戴银丝边眼镜的清淑容貌,就被细笔勾勒”。就是这样的画家,晚年一直处于贫困当中,以收徒为生。有一次洪丕谟跟他走过肉摊,见他咽了咽口水。在特殊时期,画画只能偷偷摸摸,一有动静,就得收起,免得被人看见带来麻烦。很难想象如此干净的笔触,竟出自这样的环境当中。

那时候的画师,都很不易。比如周鍊霞,有一札致洪丕谟,她说:“现因弯腰别伤筋络,痛得厉害,要请教您治疗,给我挂一个初诊号,同时并请面示我的朋友,几点钟来看病最合式(适)。”在气韵上,近似晋人,我们不妨叫作“筋络帖”。

大概因为洪丕谟治好她的腰伤,周鍊霞又送上了一幅“牡丹佛手图”,并且题了一诗:“折枝试写牡丹红,配墨施朱趁晓风。妙手拈来一微笑,回春有力夺天工。”巧妙嵌入了“红配墨”的谐音,并用牡丹、佛手寓意妙手回春。连洪丕谟本人都觉得“妙想入微,诗画交融,所以读来自然浑成,大有天衣无缝的感觉”。

新乐路地段医院,那时候是上海中国画院的职工对口医院,像丰子恺、唐云、程十发等画师,都曾请洪丕谟诊视,或介绍朋友家人前去看病,或因行动不便请其上门,从遗存的信札中,我们可以窥见那个特殊时期画家们的生活处境。

丰子恺有一信札,说:“仆患风湿,现不甚重。日后倘有需要,当求医药,目前且在室内常常走动,料天气暖和后当可复健也。大作诗篇及书法,均甚佳妙,甚为赞佩。”从信中可知,老辈需求医问药,而好学的洪丕谟得以请教书画,这是特殊时期的学习方式,也是一种双向的互动。

册页中有丰子恺“二十四番花信”,正是洪丕谟第一次拜访日月楼丰子恺的纪念。往后,丰子恺总是有求必应。有扇面“日丽风和野餐天”,画的是西湖之上几人的野炊场景,远处是断桥和保俶塔,湖光山色。从“丕谟贤台雅属”的补款来看,这应是一幅旧作,与其早年跳荡的字迹,有所不同。难怪洪丕谟也感叹:“他那时留下的旧作多么稀少,又是多么珍贵难得啊!”

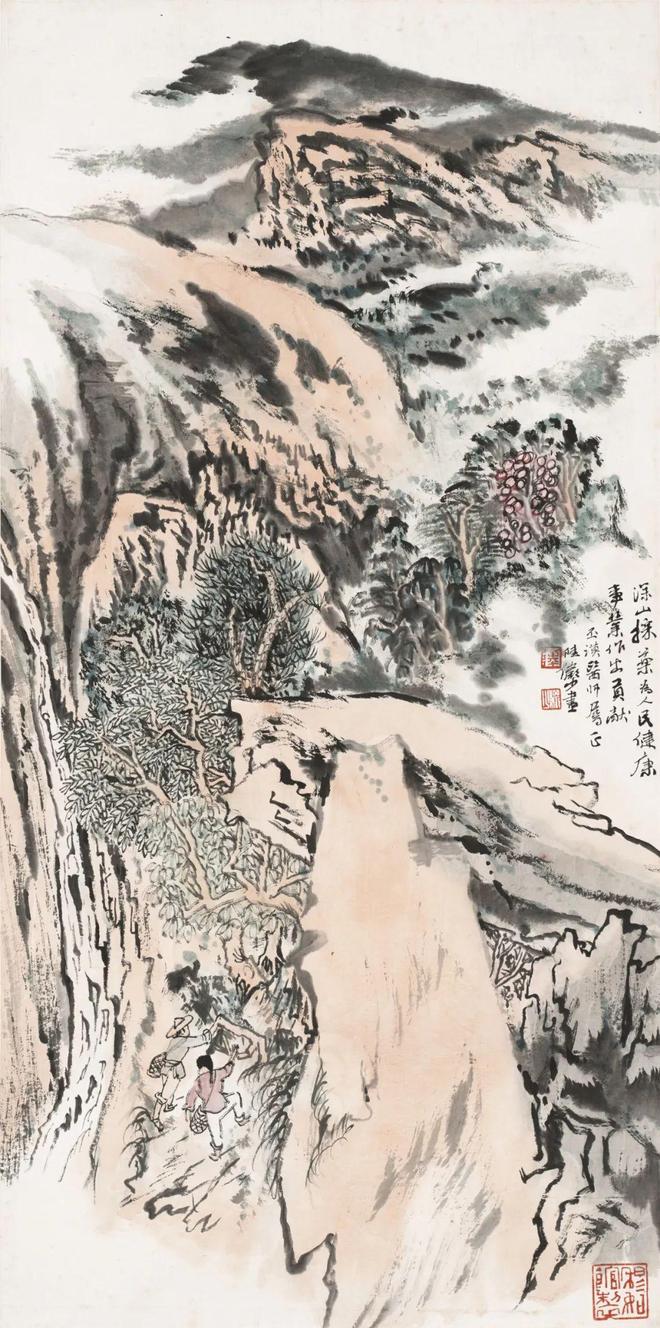

洪丕谟跟陆俨少仅有数面之缘。六十年代,相见于汾阳路的上海中国画院的花园中,“他可能正处在监督劳动阶段,襟袖上略略沾着泥土,说起话来张口抬肩,胸满气急得一停要好一会儿,使人一望便知患有明显的肺气肿”。

显然洪丕谟作为医生,对其有所照拂,据说是开些假条之类,有时也可算是帮了大忙。所以当形势稍稍宽松,陆俨少就特意画了一幅“深山采药图”(下图)送上。那时候洪丕谟有时会到佘山、天马山等地去采药,所以画面腰侧题有“深山采药,为人民健康事业作出贡献”等字,可算是纪实了。画中重峦叠嶂,白云萦绕,山谷溪瀑流深,旁边有一男一女,抓着树干,向上攀爬,画面不甚大,却给人气势磅礴的感觉,洪丕谟揭示他的画法是“由小到大,笔笔生发”,造成一种“俊逸清新的诗境”,是相当到位的知音之赏。

在老辈书画家当中,与启功的交往,似也缘于求医问药。启功有一札云:“惠赐新方,已托人购求,以磁石不易得,市上如磁硃丸之类,久不易购矣。弟眼前云花又增,深服高明,何以并未诊视,已知贱疾发展情况,甚佩至服。”我们可以“磁石帖”名之。在此之前,启功曾有数页“自述病历”写给洪丕谟,主要是眩晕、恶心等症状,可见作为医生的洪丕谟是声名在外的。可惜此信被洪丕谟送给了弟子于建华。

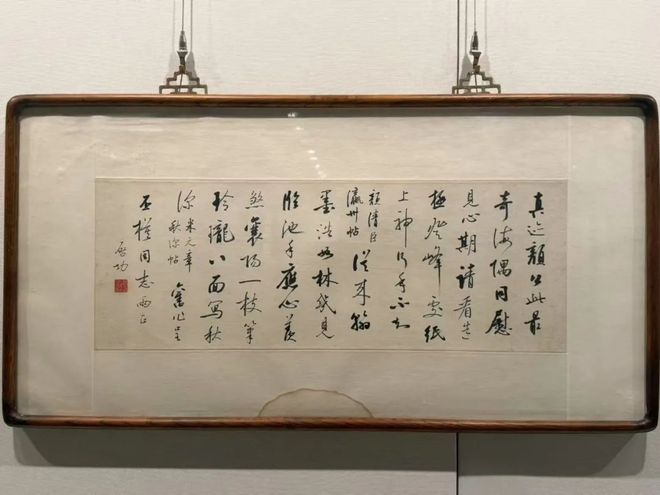

启功有横幅“论书绝句两首”(上图)送给洪丕谟,这类自作诗,启功写成作品送人的极少,大概是出于感谢,又是同道,所以极为认真。这件作品被洪丕谟认为是其“书艺巅峰时期的登峰造极之作”。即便这样,洪丕谟也曾有批评启功书法为馆阁体的文章,只是在另一篇《启功书法小记》中,他说:“笔者不敏,好高骛远,曾经一度对启功书法产生误解,实亦一时糊涂,不久华胥梦醒,不禁愧煞愧煞。”据说,这篇批评从未收入任何集子。

另有一信,写于启功服用洪丕谟的磁硃丸之后,他说:“弟日常多看书则目眩或目昏,只有临帖自遣,临帖以写草书尚痛快,近临淳化阁帖以至九本。”从中我们可以看到启功的用力所在,也可知一位书法家是怎样炼成的。“他日倘有赴沪机会,当尽携所临旧帖,一求印可也。”对于晚辈,这当然是一种谦虚。“印可”是禅宗用语,由此我们也可知启功是拿书法当修行功夫来做的。

从以上种种,一桩桩都可称之为前辈风流。上世纪六十到八十年代初,对书画界来说是一个相当特殊的经济时期。这也是青年洪丕谟的成长时期,一方面来自家庭熏陶,另一方面来自前辈老师教导。而洪丕谟作为一个医师,又有很多亲近老辈画师的便利,这是他收藏的另一个来源。

陆抑非早年常出入洪家,座谈、画画,洪妈妈给一帮画家朋友烧菜做饭。洪丕谟拿他的行草卷送了人,但还是惦记,所以陆抑非在晚年生病入院前,特意给他写了“卢仝品茶诗”,可以说是绝笔了。

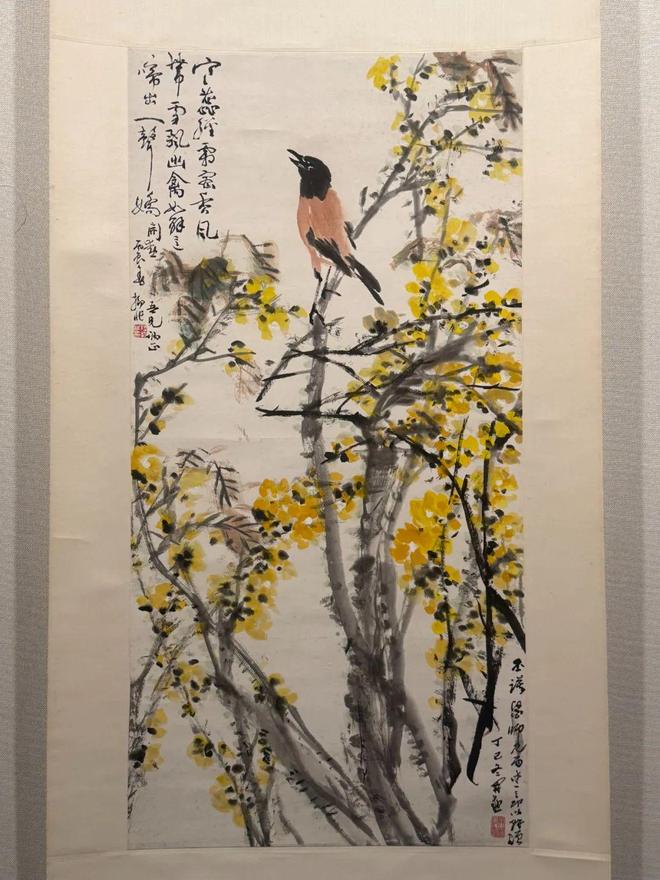

在一幅“蜡梅鸣禽图”(下图)上,有陆抑非画赠“开勋”的上款,在画面右下角这位开勋先生又写道:“丕谟医师见而爱之,即以转赠。”我们读了,也无不会心一笑,洪丕谟不光“读书十快”,怕是也有“收藏十快”吧。让我来拟写一条:某人画作,常思不得,忽于友人书房见之,即以转赠,回家张之壁间,朝夕摩挲,不亦快哉。

除了得之于师友的作品,更多的是来自拍卖市场,像钱名山、高振霄、袁克文、瞿秋白的字,一律都有别人上款,右下侧都盖有“丕谟欢喜”的白文印。包括张大千那幅青绿山水,洪丕谟夫人姜玉珍回忆:“此轴山水投拍于上海工美,先生当时事忙,让我去竞拍,嘱咐我不管多少钱一定拍下来。”为了这些字画,洪丕谟和家人投入了大量心血和金钱。

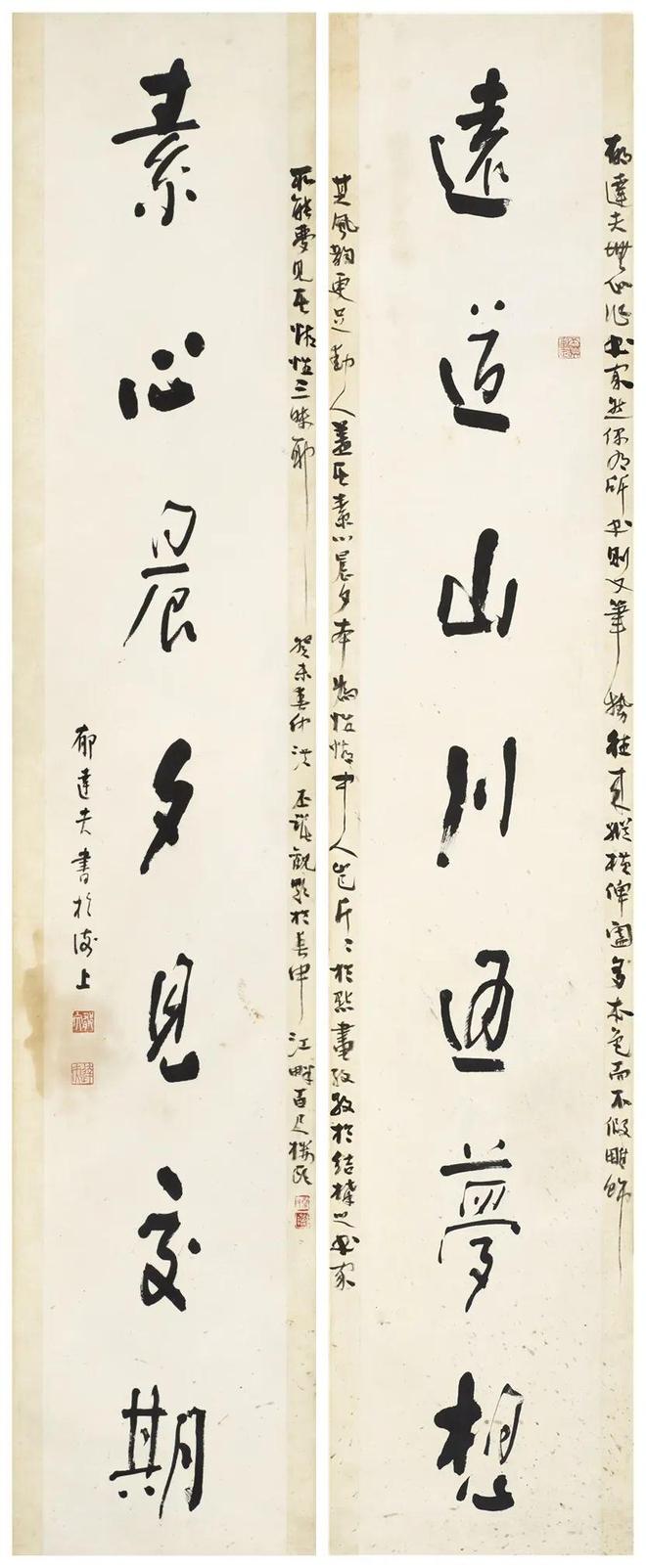

从收藏趣味上来看,洪丕谟似更偏爱文人字,在一副郁达夫的对联上,写有长跋:“郁达夫无心作书家,然偶有所书,则又笔势往来,纵横俾(捭)阖,多本色而不假雕饰,其风韵更足动人,盖其素心晨夕,本为性情中人,岂斤斤于点画、孜孜于结构之书家,所能梦见其情性三昧耶?”即使另一副对联仅有下联,他认为“依旧神采奕奕,不减光华,诚可以单幅作品视之”。从这样的题跋中,我们也好理解他为何一开始批评了启功的字。洪丕谟看重的是书写者的性情,而非点画结构的精致与否。

当然,书法家的趣味,也是流动的,后来洪丕谟又认识到了启功的妙处,说“论书绝句”这件作品:“笔底若有鬼神,在往来使转笔势起落中,笔道忽粗忽细,落墨转润转枯,这时细细体味他手里的那支毛笔,真是才按又提,时顿时挫,八面出锋,无不得心应手,翩翩欣快。”确是知者之言,只有创作者才能体味另一个创作者。

所以,我们从这样的赏析文字当中,也可以见出收藏者的修养以及品格来。虽然我无缘得识洪丕谟,无从向他请教,但从他的收藏,他的文字当中,依然可以领略他的为人,他的趣味以及他的风采。

姜玉珍说:“因为你们,丕谟依然活着。”是啊,生命亦逝,而精神却是不灭的,洪丕谟“化私藏为共有”,让家乡子弟,得以亲见一流的书画真迹,堪称大爱。姜玉珍落实先生的遗言,一次次捐赠作品,在讲话中一再强调“爱”,爱,的确是伟大的!

附记:

引文皆出于洪丕谟著《墨池散记》,以及《世间风雅:洪丕谟、姜玉珍捐赠名家书画篆刻选》所收作品。1978年4月2日,洪丕谟在《文汇报》发表题为“谈书法”的理论文章,这是他的书论处女作,将近半个世纪了。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6