七夕节由来已久丨知识窗

“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”七夕最初与劳作及星象观测相关,古籍《夏小正》记载:“初昏,织女正东乡(向)。”每当织女星悬挂夜空、明亮夺目时,就说明农历七月到了。

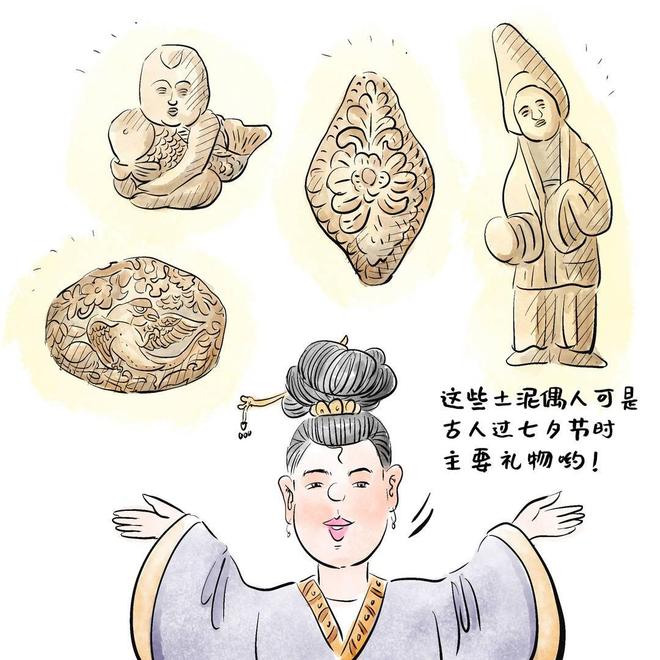

古籍《开元天宝遗事》提到女子们在七夕前捉蜘蛛放到盒子中,第二天以蜘蛛结网的疏密判断“得巧”多少。七夕节爆款玩具“磨喝乐”(土泥偶人)、象征一举夺魁的“红木根雕魁星”……都向我们展示七夕节俗活动的多姿多彩。

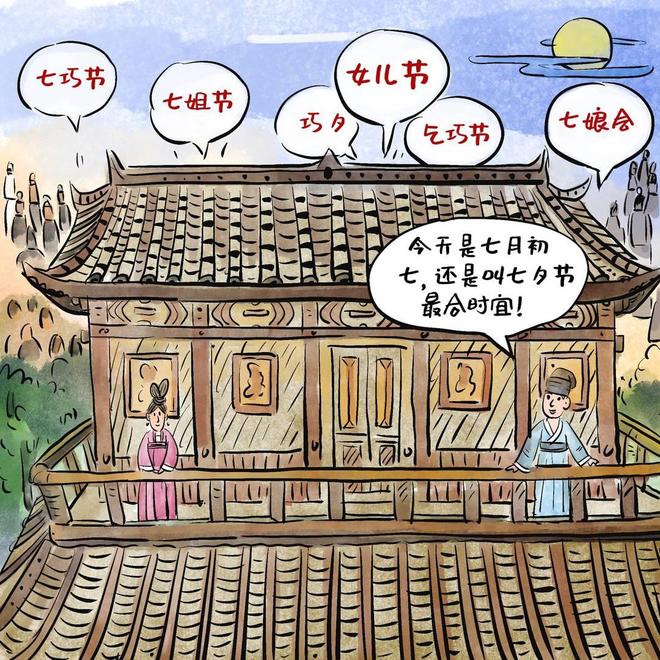

七夕节,又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节、七娘会、七夕祭、牛公牛婆日、巧夕等,是中国民间的传统节日。七夕节由星宿崇拜衍化而来,为传统意义上的七姐诞,因拜祭“七姐”活动在七月七晩上举行,故名“七夕”。

七姐祈福许愿、乞求巧艺、坐看牵牛织女星、祈祷姻缘、储七夕水等,都是七夕的传统习俗。经历史发展,七夕被赋予了“牛郎织女”的美丽爱情传说,使其成为了象征爱情的节日,从而被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日,在当代更是产生了“中国情人节”的文化含义。

·5·

七夕节既是拜祭七姐的节日,也是爱情的节日,是一个以“牛郎织女”民间传说为载体,以祈福、乞巧、爱情为主题,以女性为主体的综合性节日。

·6·

七夕节起始于上古,普及于西汉,鼎盛于宋代。在古代,七夕节是靓女们的专属节日。在七夕的众多民俗当中,有些逐渐消失,但还有相当一部分被人们延续了下来。2006年5月20日,七夕节被中华人民共和国国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

·7·

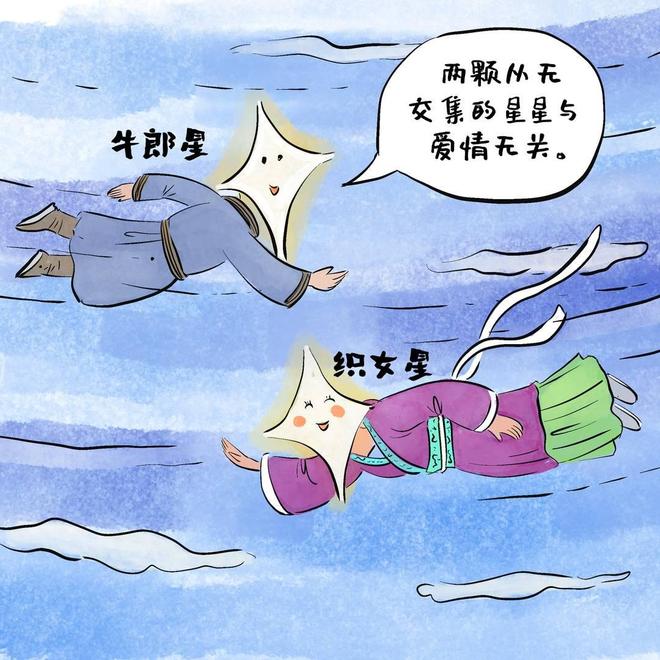

七夕节的来历与民间流传的牛郎与织女的故事有关,它最早的渊源可能在春秋战国时期,如《诗经·大东》:“跤彼织女,终日七襄。虽则七襄,不成服章;睨彼牵牛,不认服箱。”诗中牛郎被称为牵牛,但当时牛郎和织女只是指天上的星星而没有爱情方面的描述。

·8·

不过那时候的七夕,是祭祀牵牛星、织女星,并无后面的故事。直到汉代,其细节才与牛郎织女的故事联系起来,并且正式成为属于妇女的节日。如东汉应劭撰的《风俗通》载:“织女七夕当渡河,使鹊为侨。”又如《西京杂记》载:“汉彩女常以七月七日穿七孔针于开襟楼,俱以习之。”

·9·

对此,西北师范大学古籍研究所教授赵魁夫认为,中国古代,七夕节应该是单身女子最快乐的一天,只有在七夕节,古代的单身女子可以着盛装,大大方方地走出去与姐妹们聚会、玩耍。

来源:兰州日报

漫画:杨仕成

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6