江南有名筑(一)|解码建筑遗产,打开“读城”新视角 《江苏建筑遗产地图》新书发布

编者按:

建筑遗产作为历史文化遗产的重要组成,是保存中华文明的重要载体,不仅承载着文化基因、蕴藏着人民智慧,也是一方百姓共同的记忆。从古至今,江苏孕育并发展形成了兼容并蓄、丰富多彩的建筑文化。即日起,本报推出“江南有名筑”系列报道,聚焦全省代表性建筑遗产,挖掘、阐述它们的建筑技艺,讲述其承载的历史事件和集体记忆,让建筑遗产在新时代绽放新光彩。

图书内页

南京博物院老大殿为何“长个子”?2500年来北寺塔何以稳居苏州古城第一高度?长江大桥桥头堡三面红旗如何保持永不褪色?这些疑问都能在新书《江苏建筑遗产地图》中找到答案。

近日,由江苏省住房和城乡建设厅、江苏省城乡发展研究中心编著,江苏凤凰科学技术出版社出版的《江苏建筑遗产地图》正式亮相。江南时报记者专访编撰团队代表、江苏省城乡发展研究中心主任何培根,听她讲述该书出版背后的故事。

江苏建筑遗产浩如烟海

为何选这27处?

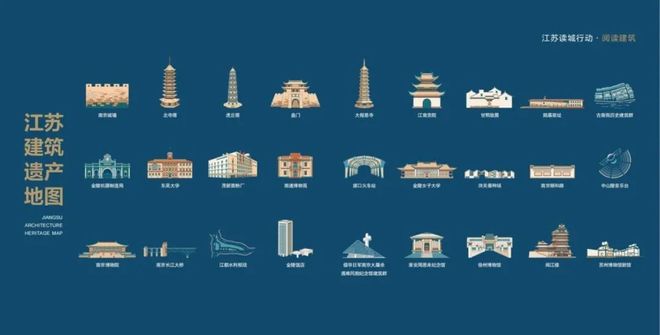

《江苏建筑遗产地图》精选了江苏27处建筑遗产,既有南京城墙、苏州北寺塔这样的“明星国宝”,也有颐和路、南京博物院等“打卡顶流”,还有江都水利枢纽、浒关蚕种场等“小众宝藏”,呈现了多元的保护利用方式。

图书内页

谈及策划背景与初心,何培根首先强调了建筑遗产的特殊意义:“它是历史文化遗产的重要组成,更是保存中华文明的重要载体。可以说,每个人的故乡记忆里,或许都有一幢老建筑,或留存着童年嬉戏的光阴,或镌刻着祖辈难忘的音容,或承载着游子魂牵梦萦的‘根’与‘魂’。”

这一情感共鸣与政策导向高度契合。2022年,江苏出台《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》,提出“使历史文化遗产成为百姓生活喜闻乐见的生活元素”,实现“日用而不觉”的熏陶;2025年,江苏启动“读城”行动,通过“阅读建筑”“阅读地名”“阅读老字号”等活动挖掘人文故事。在此背景下,《江苏建筑遗产地图》应运而生——由江苏省住房和城乡建设厅组织编撰,成为献给建筑爱好者的第一张“藏宝图”。

“江苏建筑遗产浩如烟海,选哪些成了最难忘的‘甜蜜的烦恼’。”何培根透露,“燃烧”了无数脑细胞之后,团队最终以“三有”标准锁定27处遗产:有价值可溯,涵盖不同时期、类型、功能,凸显历史与地域文化底蕴;有美景可赏,贴合当下阅读对“颜值”的追求;有故事可讲,用建造、保护、传承中的人文故事,给读者讲述建筑遗产的昨天、今天与未来。“这只是沧海一粟,我们会持续收集整理,期待未来更精彩的呈现。”何培根补充道。

“活着”的遗产

离不开一代代人的坚守

“建筑遗产能成为‘活着的遗产’,离不开一代代人的坚守。”何培根分享了令人动容的保护故事,南京城墙的“守护者纪实”便是典型。

1928年,徐悲鸿致电呼吁保留计划拆除的城墙,称其为“美术上历史之胜迹”;1955年,朱偰为保护台城、中华门等城墙四处奔走——正是先贤的坚持,为南京城墙筑牢了保护根基。而如今,全民参与让这份守护更添温度:2016年“颗粒归仓 守护城墙”活动中,95岁的谢竹如捐出全部收藏的城砖,退休工程师吴文兴从建筑垃圾堆里“捡回”4万余块城砖,文化工作者董跃明骑车寻访线索助力回收上千块城砖……累计50多万块城砖从530余处地方“回家”,有的陈列在“砖集馆”内,有的重新回到了城墙上,共同讲述着650多年前南京城墙修建的故事,也展示着全民合力保护城墙的热情与成果。

图书内页

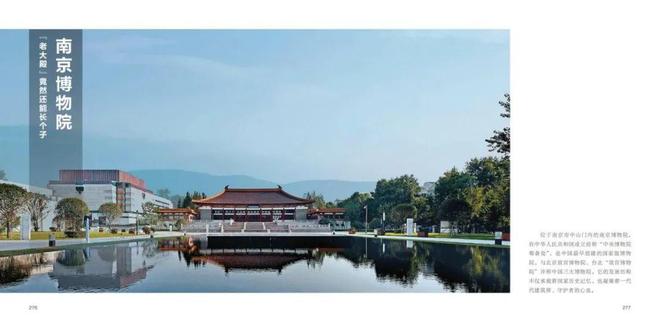

谈及书中亮点案例,何培根以南京博物院老大殿的“长个子”为例:因最初选址及院门外城市道路不断垫高,老大殿与院门出现3米高差,气势渐弱。2009年改扩建时,团队将其整体抬升3米,既矫正了地势,又加固了建筑结构,还巧妙“变出”地下一层展陈空间。“这既是科学技术,也是‘空间艺术’,更是‘空间魔术’。”

图书内页

另一处令人称道的是宜兴丁蜀古南街。作为紫砂发源地,这里以居民参与为核心,让居民化身“街区编剧”,联合高校团队用近20年完成改造“有机更新”。如今,年轻人回归,老手艺复兴,古南街更斩获2024年联合国教科文组织亚太遗产保护奖。何培根说:“有机会的话,推荐大家去宜兴古南街走一走,感受一下当地的紫砂文化。”

金陵饭店三代建筑如何呼应时代?淮安周恩来纪念馆的“四方亭”承载着怎样的思念?苏州古城2500年的保护发展,为什么可从一座塔的高度上找到答案?……更多故事细节都会在书中一一揭晓。

江苏省住房和城乡建设厅城乡发展研究中心青年团队

以书为媒

探寻江苏文化持久生命力

得知《江苏建筑遗产地图》被网友赞为“有颜有料”,何培根坦言团队“偷偷开心了好久”。

《江苏建筑遗产地图》的独特之处,在于以通俗易懂的语言、贴近生活的视角、丰富精美的影像,多角度呈现遗产之精妙、历史之隽永、视觉之魅力。

在内容诠释上,《江苏建筑遗产地图》与其他通俗历史文化读物有三个主要区别:一是专业图纸的通俗解读,把专业图纸译成“大众语言”。二是建筑价值的多元诠释,除了关注建筑遗产物质本体,阐述它的建造技艺,也讲述它的设计者、设计理念以及它承载的历史事件和集体记忆。三是活态保护的立体呈现,不仅讲述它的昨天,也讲述它的今天、展望它的未来。何培根表示,希望通过本书能给读者传递一种理念——遗产不是静态的,而是“活着”的,比如江南贡院变身科举博物馆,长江大桥桥头堡旁添了“项链”步行桥,都是老建筑融入现代生活的例证。

《江苏建筑遗产地图》在形式上也很“内卷”:精选美图、活泼排版,搭配“icon图标版+实景版”建筑遗产地图,后续还将推出“苏小筑”IP人物形象。“不只是好看,更想邀请读者从纸上阅读到迈开脚步,边走边读。”何培根表示。

“历史文化遗产,不是锁在玻璃柜中的标本,而是持续生长的生命。”何培根说,《江苏建筑遗产地图》是写给江苏建筑遗产的“告白书”,更希望成为读者探索之旅的“启程票”。她期待,这本书能成为社会各界领略遗产魅力的窗口和桥梁,让大众与历史文化遗址建立更深联结,一同探寻江苏文化“从哪里来、往哪里去”。“愿每一次翻阅、每一步抵达,都是与历史的握手,与未来的对话。”

目前,读者可在微信公众号“AC建筑与文化”上免费畅读电子版;实体书将以“彩蛋”形式现身线下——参与公众号留言集赞、“读城行动·阅读建筑”打卡,或在南京城墙博物馆、南京博物院等场所,都有可能与它邂逅。

江南时报记者 毛艳

《江苏建筑遗产地图》编写组

编写人员: 何培根 王泳汀 宗小睿 程丽圆 陈雅薇 高天娇 李玮华 李晓丽 卞文涛 刘豫萍 张涛

编排设计: 宗小睿 薄皓文 王莉 王燕 刘羽璇

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6