新书上架

秦始皇帝陵园考古报告(2011~2018)

(点击图片可购买)

秦始皇帝陵博物院 编著

ISBN 978-7-03-079431-4

定价:298元

内容提要

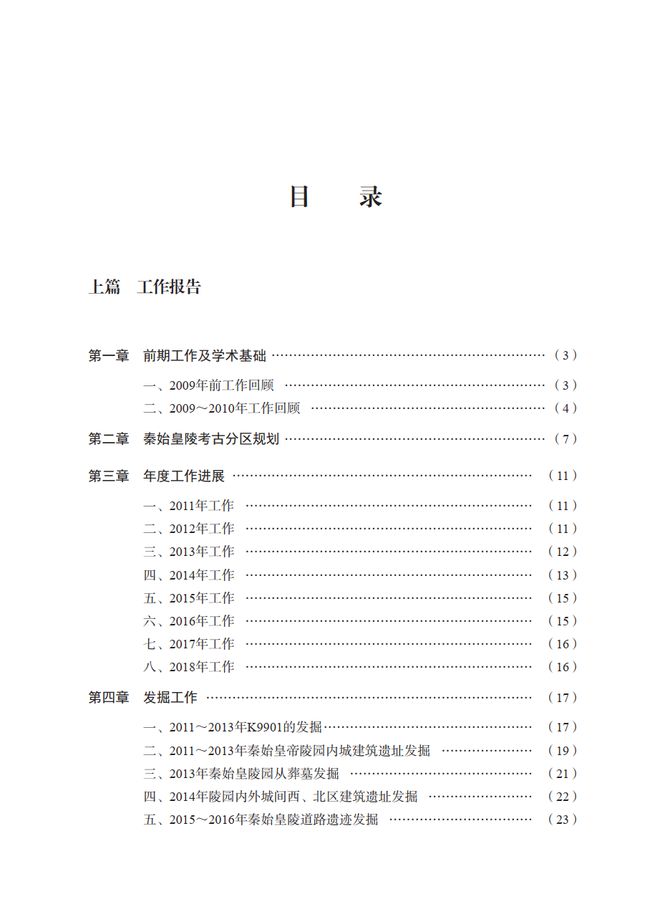

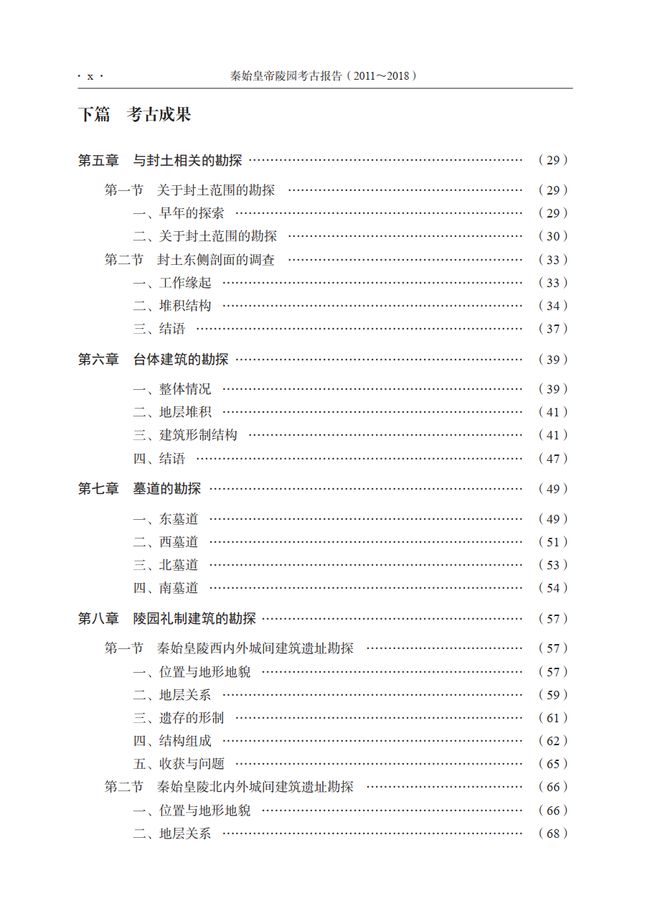

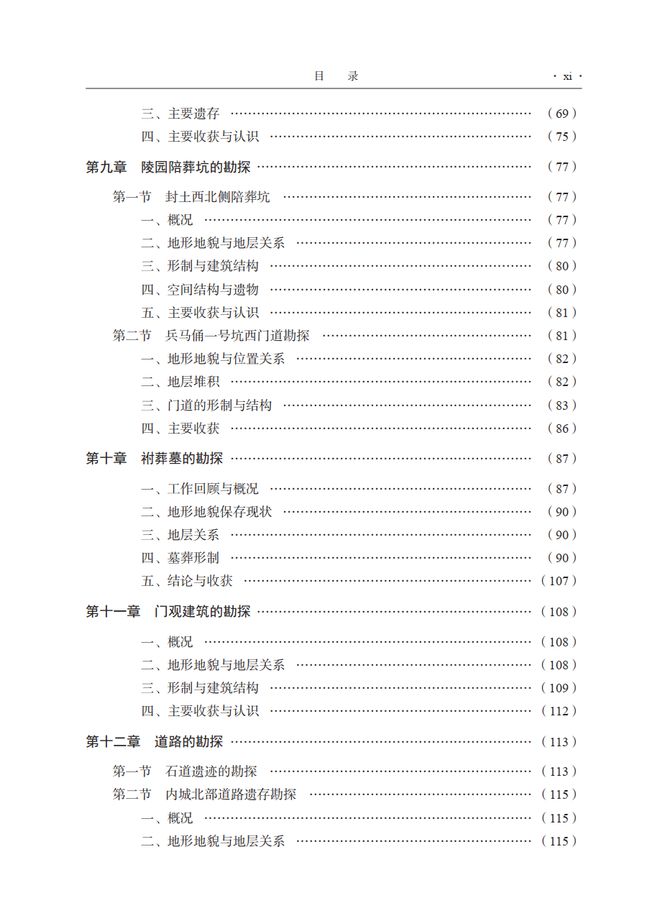

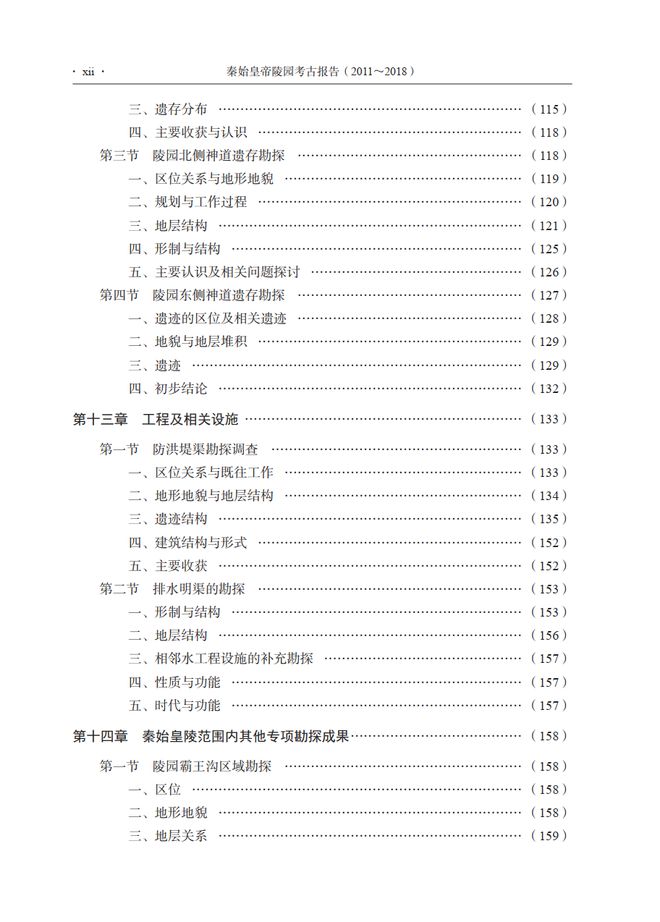

本书是2011~2018年秦始皇帝陵园考古成果的报告,分为工作报告与考古成果两大部分。工作报告部分的主要内容为前期工作及学术基础、秦始皇陵考古分区规划、年度工作进展、发掘工作;考古成果部分的主要内容为封土、台体建筑、墓道、建筑遗址(西内外城间建筑遗址、北内外城间建筑遗址)、陪葬坑、祔葬墓、门观、道路、工程及相关设施等秦始皇陵遗迹的勘探成果。

本书适合对秦始皇帝陵历史感兴趣的专家学者和社会人士参考、阅读。

向上滑动浏览目录

概 览

近年来的秦始皇陵考古工作是在大遗址保护进入新的阶段、国家考古遗址公园成为大遗址保护和利用的新模式背景下展开的。由此秦始皇陵考古的意义不仅着眼于个别、零散甚至具有轰动效应的遗存的新发现,而体现在以科学的方法、整体思考的理念指导下对大遗址进行系统的勘探调查而取得基础、全面的考古材料,并上升到深入阐释遗存内涵、价值,对大遗址的进一步保护和利用提供科学的支撑这一更高层面上。在新的历史时期,秦始皇陵考古的理念可以理解为以整体观来系统思考、全面把握大遗址的内涵与价值,统筹解决遗存的环境、内涵、礼仪结构,以及思想理念等诸层次的问题。

秦始皇陵的主要遗存可分为墓道墓室正藏、墓上建筑、外藏、祔葬、祭祀、墙垣、门阙、道路、陵邑、工程以及附属遗存等,在前辈工作的基础上,近年的工作除了对之前发现的遗存有了更系统的认识外,还对墓上建筑、墓道的形制结构,以及相关的工程建造等有了更多的认识,所得到的信息远超出前人对秦始皇陵的想象,为世人从科学层面认识秦始皇陵提供了基础的材料。我们倾向从功能角度在系统论框架下理解秦始皇陵的结构。考古学文化遗存都是人活动的结果,具体到秦始皇陵,实际上是秦始皇丧葬活动的遗存。而丧葬活动是丧葬礼仪行为的结果,礼仪活动又具有时间延续特征,所以这些遗存对学术研究而言有助于复原丧葬礼仪,并重构其社会关系。只有放在丧葬礼仪过程中,物质遗存才有社会意义,才具有其功能。通过对秦始皇陵新发现的认识,我们认为在结构组成上秦始皇陵应该包括以下九个子系统,共同构成了礼仪上的“丽山”。

01

封土与墓上建筑系统

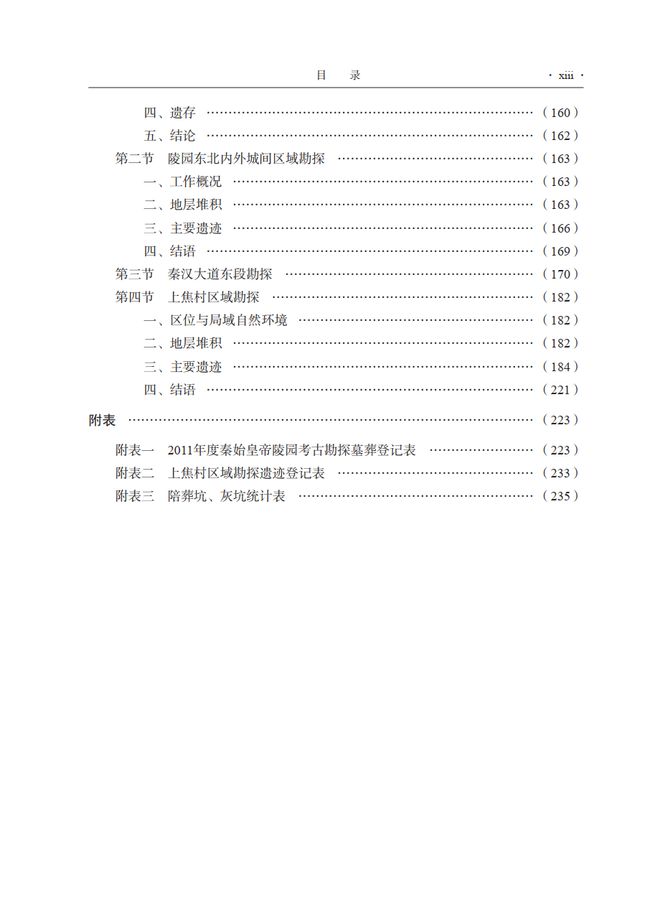

秦始皇陵的墓上建筑指广义的墓室上部人工营造结构。秦始皇陵墓上建筑外观为巨大的封土堆,但是近年发现其内部还有体量巨大的细夯土建筑,因此其墓上建筑指二者组成的整体。封土是秦始皇陵作为墓葬最重要的地面标志,具有重要的礼仪意义;关于秦始皇陵的封土及墓上建筑曾一度是学术界的热点问题,当年曾引起墓上建筑的大讨论。 2003 年封土内又发现了大型夯土建筑遗存,段清波先生认为这即是文献记载中的“中成观游” 。我们认为从建筑结构上来看,秦始皇陵的墓上建筑的最终形态是一座中腰部有木构建筑的复合体,其主要的部分为封土,次要部分为木构建筑及九层台体。因此墓上建筑的主要功用为礼仪标志,次要的功能因在丧葬礼仪的不同时段而异,在葬礼尚未举行的修筑时段,这一建筑有实用功能;在葬礼时段这一建筑具有礼仪功能;在葬礼完成后,这一木构建筑虽有实用功能,但更重要的功能与始皇灵魂的需求有关。

封土典型堆积(一)

封土典型堆积(二)

封土下台体建筑 1:100 模型

02

墓道、墓室与正藏系统

这是作为墓葬的“丽山”礼仪系统最核心的部分。从“葬”的理念看其功能应满足多层次需求。不仅要作为始皇身体的容纳之处,更要作为始皇死后世界的居所,还要作为灵魂栖息之所,还要能体现身份地位的等级差别等。早年的考古发现已基本明确了地下墓室的空间规模位置、外层结构等。本次工作期间我们又重点勘探了墓道,发现了被巨大台体建筑所覆压的四向墓道。这也可以确认秦始皇陵为商周以来最高等级墓葬所使用“亚”字形墓葬结构。秦始皇陵的这些发现部分也可与《史记· 秦始皇本纪》记载的“宫观百官奇器珍怪徙臧满之。令匠作机弩矢,有所穿近者辄射之。以水银为百川江河大海,机相灌输,上具天文,下具地理。以人鱼膏为独,度不灭者久之”相互印证。从文献与考古发现上看,墓室与正藏系统营造出了一个宇宙空间结构,正藏可理解为天文地理框架下的内容。

03

外藏系统

外藏,见于文献记载者虽晚到西汉《汉书· 霍光传》所载的“枞木外臧椁十五具”,但秦始皇帝陵的“外藏系统”已是这一制度的高级形式。商代以来大型墓葬外车马坑、墓外的殉人正是这一制度的源头。秦始皇陵正藏之外大量的陪葬坑是外藏发展中的鼎盛形式,其内容远超商周以来的车马陪葬,也远非作为人臣的枞木外藏椁所能盛纳。秦始皇陵外藏系统突出的还是其藏的功能,而且与墓室内的正藏有所区别。在前期工作的基础上,陵园内外又发现一大批外藏坑。外藏坑的数量已达近 300 座。特别是上焦村区域经过大遗址的系统勘探,对这一区域的小型外藏坑有了明确的认识。在前期发现两座陪葬坑的基础上,我们又明确了在外城以北至鱼池南岸存在着南北三排共 5 处陪葬坑。

04

祔葬系统

文献记载祔葬在秦始皇陵葬礼中曾有系统地发生,考古发现大致也能与文献记载相对应。目前发现秦始皇陵的附属墓葬以群组形式出现,分别是兵马俑坑西“甲”字形墓、上焦村 17 座墓、陵西砖房移民点“中”字形墓、陵园内城北区 99 座墓,这些墓葬与秦始皇死后相关人员的从葬行为有关。祔葬是从属于墓主人的合葬,从先秦以来的祔葬看,有同穴与异穴之分。这两者在秦始皇陵均有,而考古发现的遗存主要属于后一种类型。祔葬源自传统宗法观念,从目前的考古发现来看,秦始皇陵的祔葬应该还是以家族成员的异穴合葬为主。

HDM4 勘探照片(北—南)

05

祭祀系统

秦始皇死后,秦二世下令增加秦始皇寝庙牺牲。因此,对于秦始皇的国家级别的祭祀主要为宗庙祭祀和陵墓祭祀。而秦始皇陵的祭祀就是如文献中所说以陵侧出寝为核心的陵寝祭祀,这一祭祀体系包括祭祀者、祭祀场所、仪式与祭品等要素。目前陵园内城区域封土北侧面积达 17 万平方米的 11 排建筑是这一体系的核心建筑,西、北内外城间还发现有大量的建筑遗存,从出土文字看这些建筑与供给祭祀食物有关,应为祭祀体系的附属建筑。结合文献我们大致可以得出以上秦始皇陵陵寝祭祀的体系认识。严格的秦始皇陵陵寝祭祀应该发生在葬礼之后,祭祀体系的功能主要体现在如何让秦始皇的灵魂接受歆享上。

2014年西内外城间发掘区域

06

墙垣系统

从物质遗存上看,墙垣系统由内、外两重墙垣组成,两重墙垣在空间结构上呈“回”字形。内城由一条东西向墙垣将内城分为南北两部分;北半部又由两道墙垣分隔成西、中、东三部分。内城墙垣与外城墙垣的结构可能稍有不同,显示出二者的功用有所差别。陵园墙垣作为一种地面建筑其基本功用应该为建筑的实用功能;另外更重要的是作为礼仪系统的一个子系统,墙垣应该是丧葬过程中最后修筑的部分,主要功能发挥在陵墓的使用阶段,因此在礼仪上具有标志、强化礼仪分区等意义。

2014年北内外城间发掘区域

07

门观系统

目前两重墙垣上共发现 9 座门址,其中外城四向墙垣各有 1 座,内城除四向墙垣各有 1 座外,内城中部东西向隔墙还有 1 座城门。前期的工作证明西内外城间、东内外城间有廊房、三出阙遗存,这些建筑与内外城门为一整体,我们认为其为门观系统,近年来的工作证明,北内外城间也存在着与西、东内外城间不同的门观系统。考古发现已证明门观系统的物质遗存是陵墓建筑最后时段的产物,因而门观系统除了实用功能外,其重要的功能表现为最终阶段的礼仪标志。

08

道路系统

陵园内外的主要道路遗存分布于内外墙垣的各门址间和内城封土周边区域。秦始皇陵的道路交通网络分为两个层次:第一层次为帝陵与都城的连结道路,见于《史记· 秦始皇本纪》二十七年条所记的“自极庙道通郦山”的极庙道;第二层次为帝陵区域的道路系统,可分为环形道路和“十”字形道路两大系统。分别为“十”字形架构的羡道、司马门道与神道和环形架构的祭祀道、徼道等。两层次的道路系统均以封土及其下的地宫为核心设置。作为物质遗存的道路首先有其实用功能,但是道路与门观系统相连结,更具有礼仪意义。

09

陵邑系统

秦始皇陵的陵邑为郦邑。郦邑因陵而设,其主要功能以物质的供给、修陵机构的管理,以及奉陵为主。陵邑在嬴政为秦王时期设置,首开陵墓设邑之制,也成为西汉陵墓制度中的一项重要内容。

在近几年秦始皇陵的考古工作中,我们立足于核心区域——陵园,面向整个大遗址,以整体观来系统思考、全面把握秦始皇陵的各类遗存,在下面几个问题上的认识有了新突破。

一是对秦始皇陵的环境、空间及范围的认识。秦始皇陵坐落在南依骊山北临渭河的一处高敞之地,文献称之为“骊山之阿”。通过近年对这一地区空间特征的分析,骊山之阿所形成的曲隅之势对秦始皇陵的选址、规划以及空间规制都有重要的影响,始皇陵的东西、南北轴线以及陵墓的核心设施——墓室的选址等都是遵循这一空间格局而规划设计的结果。秦始皇陵的空间范围也是依骊山、渭河及其支流的局域环境而设。早年判断秦始皇陵的范围有 50 多平方千米,根据我们近年对这一地区所做的考古调查,在南依骊山北临渭河的约 100 平方千米的区域都与秦始皇陵的规划、建设有关,这一山环水抱的形胜之地是秦始皇陵的最大范围;渭河支流鱼池水(沙河)与山前台地所围成的堧地为秦始皇陵丧葬礼仪遗存分布集中的区域,有 30 多平方千米;核心为约 2.13 平方千米由墙垣围起来的茔域。

二是对秦代物质技术层面的深化研究。秦始皇陵建造的主要时段在统一天下之后,此时的秦帝国得以集中全国的人力、物力和技术储备,在土木、石作、制陶、髹漆画缋、金属加工、水利等方面达到了世界级的高度与水准。秦始皇陵正是由于这些原因,成为中国古代技术成就的结晶,完美统一了思想、材料与艺术,成为先秦以来物质文明的集大成者。近年来,通过不断的细化研究,对秦始皇陵各类遗迹所反映的建筑物、器物的基本结构形式、构造工艺、技术进行系统的研究,在冶金、彩绘、土木结构等方面都取得了新的进展。

陵寝建筑第 1 排东侧建筑台青石台阶遗存

陵寝建筑第 1 排建筑遗址出土的壁画残块

陵寝建筑第 2 排建筑遗址内部排水系统

三是对秦始皇陵礼仪结构体系的认识。秦始皇陵是丧葬礼仪进程的物质遗存。它不仅是丧葬仪式的载体、场所,具有空间、时间性,还是具有内在机制的结构整体。我们看到的具有物质属性的遗存,包括墓上建筑、墓道墓室与正藏、外藏、祔葬、祭祀、墙垣、门观、道路、陵邑九个方面的内容,从礼仪功能上看可视作九个子系统,它们共同构成了礼仪意义上的“丽山”陵墓。近年来我们不仅从物质材料层面对以九个子系统的形制、结构、内涵着力进行了调查研究,还从各子系统的内在功能与外部联系以及与整体的互动影响方面进行系统分析研究。

四是从物质技术、礼仪结构上升到对理念思想层面的研究认识。墓葬作为死者在另一个世界存在的居所,从某种程度上看是生前状态在死后的映射。秦始皇生前掌控着天下,其陵墓也着力重塑另一种形式的天下形态。陵墓礼仪结构的内在秩序映射了现实中他所努力缔造的帝国秩序,陵墓的构建一如他控制的天下,这是秦始皇陵建构中最深层次的理念。秦始皇陵的地下墓室“如下天状”,“上具天文、下具地理,以水银作百川江河大海”,其内部的设置遵从着他对天下、对宇宙的认识;陵墓的墙垣、门观、道路所体现出规整的陵墓形制,体现了以整齐为规则的天下秩序;陵墓的各礼仪结构、整体的空间布局以及向位关系,无不体现了以皇帝为核心的理念;所有的这些内容归结起来,就是秦始皇所认识的天下。这与他生前所建立的秦帝国秩序,其理念内核是一致的。

在将来的秦始皇陵考古工作中,应该继续通过系统的考古工作,以考古研究为主体,结合多学科的优势,从理论方法和科技手段的应用上提高秦始皇陵大遗址考古的整体水平;在新的考古材料支持下对一些重大的课题方向着力突破。争取以秦始皇陵考古为平台,提升帝陵考古学的水平,从人类思想文化知识体系来加深对陵墓与人、与秦代、与古代中国的关系认识。

秦始皇帝陵相关研究

张卫星 著

科学出版社 2016年

礼仪与秩序:

秦始皇帝陵研究

秦始皇帝陵相关研究

邵安定 著

科学出版社 2019年

秦始皇帝陵园出土彩绘青铜水禽

制作工艺及相关问题研究

秦始皇帝陵相关研究

刘卫红 主编

科学出版社 2020年

秦始皇陵文化遗产管理综合

实习教程

秦始皇帝陵相关研究

秦始皇帝陵博物院

陶制彩绘文物保护国家文物局重点科研基地

陕西省陶质及彩绘文物保护修复工程技术研究中心 著

科学出版社 2024年

秦始皇兵马俑一号坑新出土彩绘

陶质文物保护修复报告

(2010~2022)

扫描下方二维码即可购买

科学出版社

*本推送首图使用的部分素材由人工智能工具辅助生成

本文由张亚娜、郑昭琪摘编自秦始皇帝陵博物院编著《秦始皇帝陵园考古报告(2011~2018)》之“前言”。内容有删节、调整。

(审核:孙莉)

微信号丨spkaogu

新浪微博丨@科学出版社文物考古分社

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6