“1949年9月的一个晚上,北京城里秋风很凉。”毛泽东一边搓手取暖,一边对身旁的卫士说,“今晚这出《法门寺》有意思,你们看好了。”这一声叮嘱刚落,红灯亮起,帷幕拉开,台上那个演贾桂的小角儿低眉顺眼地站在太监刘瑾身旁。几句谄媚台词出口,毛泽东忽地前倾,抬手一指:“你看,他真是一副奴才相!”

很多年后,剧院里的人都记得这句话。可如果把镜头往前拉,人们会发现毛泽东对戏曲的钟情,远非一次观剧评论那么简单。

延安时期,窑洞里缺电,也缺娱乐,但鲁艺的学员用手摇留声机放唱片、用煤油灯排节目。晚上毛泽东坐在小板凳上,披一件旧棉袍,看高玉倩扮穆桂英、马骥骑竹马演《打渔杀家》,常常看得哈哈直笑。有人问他为何酷爱历史戏,毛泽东回答:“古人也会犯错,也会犯懒。看他们怎么翻身,对我们有启发。”这句话说得很实在,听众也跟着点头。

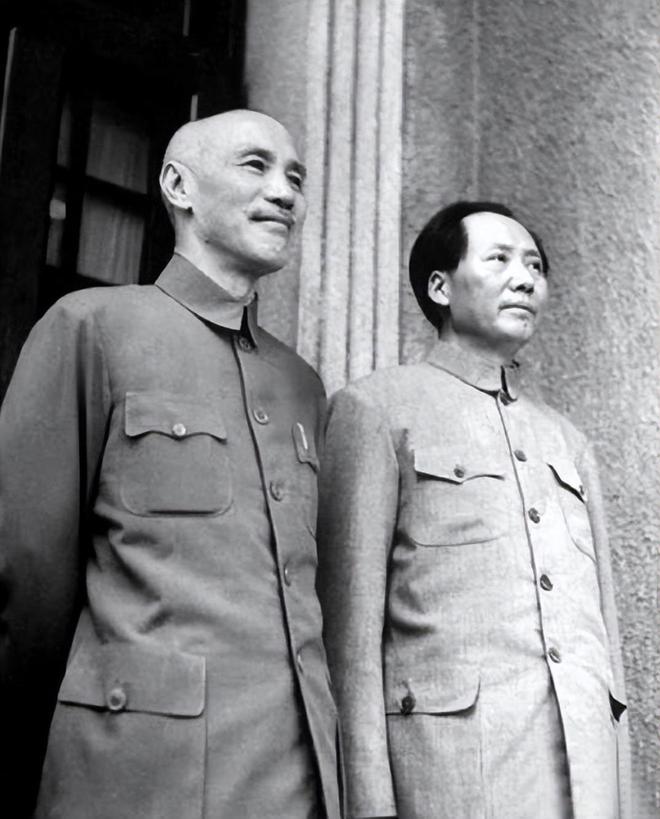

1945年去重庆谈判,欢迎晚会排的正是梅兰芳《穆桂英挂帅》。主席在嘉陵江畔住下后,天天应酬,只有那一夜算开了心。梅先生披挂上阵,水袖翻飞,穆桂英一句“娘子请长缨”,让毛泽东拍案叫好。完场时,他轻声告诉周恩来:“好戏,不过在对方地盘,总归少点味道。”一年后延安有人重排这折戏,他连看三场,还让战士们学着唱,理由很简单:女将挂帅,象征“男女都能顶半边天”。

1947年西北转战,队伍几乎与敌军贴着走。葭芦河边歇脚,榆树刚冒绿芽。警卫员说敌骑已停止追击,毛泽东叼着旱烟筒,忽然低沉唱起京腔:“我坐在城楼观山景——”是《空城计》。士兵们先是一愣,随后轰然大笑,紧张一扫而空。有人回忆:“那几句戏,比一碗老白干还提神。”

时间跳回北京。北平和平解放后,文艺界的老先生们陆续归来,长安大戏院成为新政府招待外宾的场所,也成了毛泽东“解馋”的去处。《法门寺》那晚,他坐在二排。戏演至刘瑾示意贾桂上座,贾桂摇手道:“小人站惯了,不敢坐。”毛泽东即刻皱眉。戏毕,他在车上对卫士们分析:“刘瑾坏,但尚有随机纠错的勇气;贾桂无权,却惯把膝盖跪软。这等骨头软的人,最可恶。”

这番点评并非随口。1956年他在政治局扩大会上谈民族自信:“有些同志在洋人面前弯腰成习惯,像贾桂一样,说‘我站惯了’。要打倒这种奴才气!”说完还用红笔在报告上批示四字:打倒贾桂。那年对外关系紧张,苏联专家摆着长子架势,毛泽东借戏中人物提醒全党“腰杆子要硬”。

戏剧对他来说从来不是茶余饭后的闲情,而是一把镜子。1958年北戴河会议,中苏龃龉显露,他让秘书再找《穆桂英挂帅》的片段播给与会者看:“看看人家女将的气派。”随后提出“全民皆兵”“半边天”的口号,干部们恍然,才知道主席为什么挑这出戏。

1962年扩大的中央工作会议,人称“七千人大会”。形势复杂,发言火药味重。毛泽东突然提到《霸王别姬》:“项羽不听劝,落了个别姬。我们有的第一书记若一意孤行,也可能别姬。”话音虽柔,杀伤力却足。会场鸦雀无声,有人当晚失眠,据说正是“挨戳痛”的那批人。

说到《霸王别姬》,毛泽东的情感颇为复杂。他喜欢项羽的豪迈,也戒惕项羽的刚愎。李银桥回忆,“主席看到虞姬拔剑自刎时,眼圈通红。”可刚擦掉泪,他又指着幕布半自嘲:“别看我掉眼泪,真工作起来,可不能学西楚霸王。”私底下,他将“霸王”一词当成对官僚主义的警示。

很多读者以为,毛泽东只爱老戏。其实不然。上世纪60年代初,全国京剧现代戏观摩展开幕,《芦荡火种》惹得他深夜提笔:“好戏!人物还要丰满,音乐需重新配。”导演按图改动,剧本焕然一新,毛泽东又亲改戏名《沙家浜》。这一改,奠定了后面样板戏的基调,也拉开了京剧现代化的大幕。我个人觉得,这恰是他“旧瓶装新酒”的艺术思路:形式可留,内容必须与时代对话。

毛泽东关心的不只是剧目,还有演员。1949年春天,中共七届二中全会在西柏坡召开,晚上安排京剧团慰问。二十出头的李和曾唱《失空斩》,念白铿锵。散场后,主席对周恩来说:“小伙子嗓子亮,未来可期。”第二天再看戏,他特意吩咐“让他自己挑拿手的演”。李和曾后来忆起此事,仍激动:“主席懂行,而且尊重艺术规律。”此后李和曾屡获提携,高派唱腔得以广泛传播,与那两晚的点拨有直接关系。

毛泽东也常提醒演员多读史书。他对李和曾说:“演诸葛亮得读《资治通鉴》,否则难入戏。”这种“读史入戏”的观念,在当时并不普遍,却极大推进了京剧的学术化倾向。站在今天看,这与他重视“知人论世”的史学观一脉相承。

随着电影渐成潮流,戏曲市场日渐萎缩。毛泽东并未就此弃之不理。60年代初,他要求新闻单位加大戏曲报道比重;在外事活动中,仍优先安排外国朋友看京剧,而非电影。有人说这是“偏爱”,我倒认为是“护根”:民族文化要有根,根在戏曲,根断了,再多的银幕也难弥补。

遗憾的是,时代车轮滚滚向前,观众口味迅速变化。毛泽东晚年爱看的还是老戏,可看的人越来越少。1976年以后,电影院迅速占领市场,京剧相对沉寂,这是一大现实。但从艺术价值而言,《穆桂英挂帅》《法门寺》《霸王别姬》至今仍是衡量演员功底的试金石,这一点毋庸置疑。

写到这里,再回头想那一句“真是一副奴才相”,不难发现它的含义早已超出戏台。毛泽东借助贾桂鞭挞奴性,也借助穆桂英赞扬担当,借助项羽告诫权力。戏是戏,人是人,可戏里的悲喜对照现实,又何尝不是一面镜子?

很多朋友问我:读那些老戏,对今天还有意义吗?我的回答很简单——如果你能从刘瑾的得势、贾桂的逢迎中,反省自身行事;能从穆桂英的果敢、诸葛亮的运筹里,汲取一点担当,那么老戏就永不过时。毕竟,人物唱腔会老去,人的骨气和风骨却该一代代传下去。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6