从吃面条到戏台爆红,陈佩斯咋就这么会演?

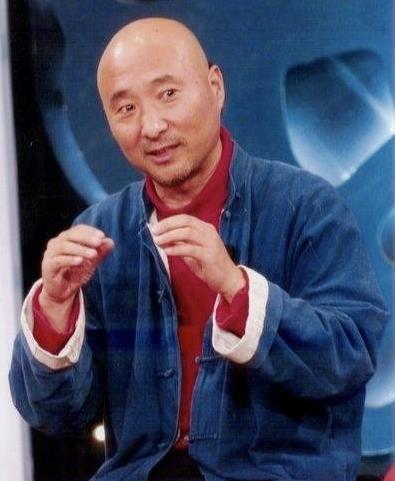

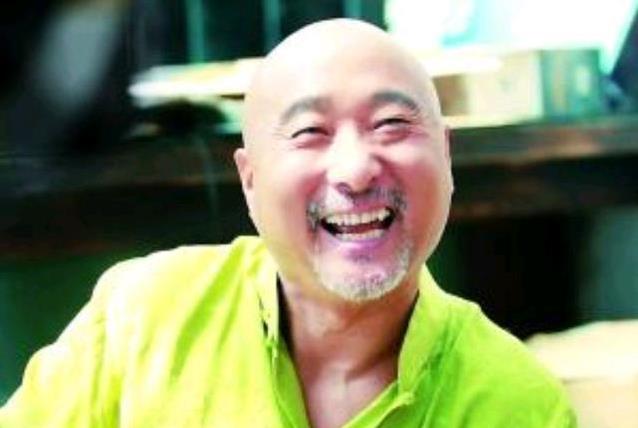

陈佩斯站在舞台上,穿着普通得不能再普通的衣服,咧嘴一笑,就能让全场观众笑得前仰后合。这不是魔法,是他几十年琢磨出来的本事。一个普通人,愣是靠着对生活的细心观察,把喜剧演成了艺术。今天,咱们就来聊聊陈佩斯这个人,聊聊他怎么用幽默把生活变成了舞台上的传奇。

他出生在吉林长春,1954年那会儿,家里条件一般,但有个当电影演员的爹——陈强。陈佩斯小时候就爱看父亲演戏,偷偷学着电影里的动作和表情,梦想自己也能站上大银幕。长大后,他真就一步步把这个梦变成了现实。不是靠运气,是靠真本事。

陈佩斯的表演,最厉害的地方是啥?就是“真”。他演的角色,像是你我身边的邻居、朋友,没一点明星架子。比如在“二子”系列电影里,他演的小人物,带着点倔强,带着点无奈,活脱脱就是80年代普通人的模样。观众看着他,觉得自己也在屏幕上。这种“真”,来自他对生活的细心观察。他总说,喜剧不是瞎搞笑,得从生活里挖出点子。

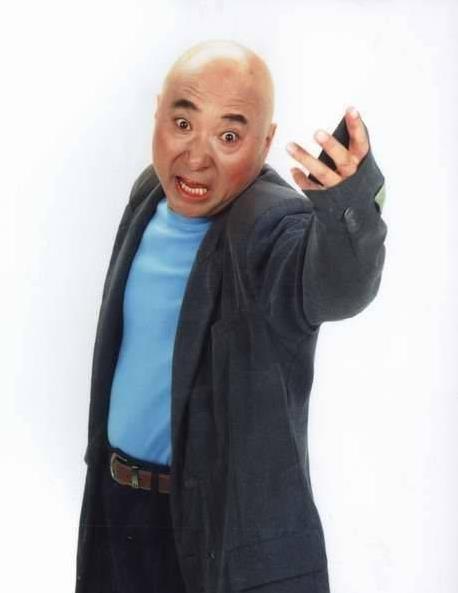

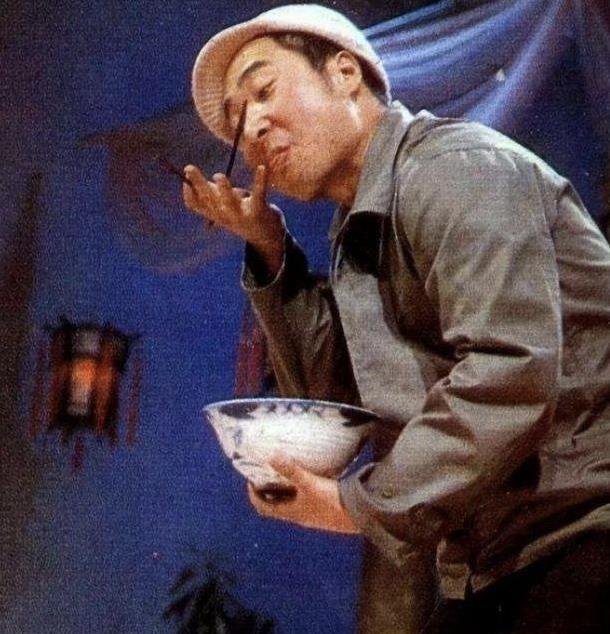

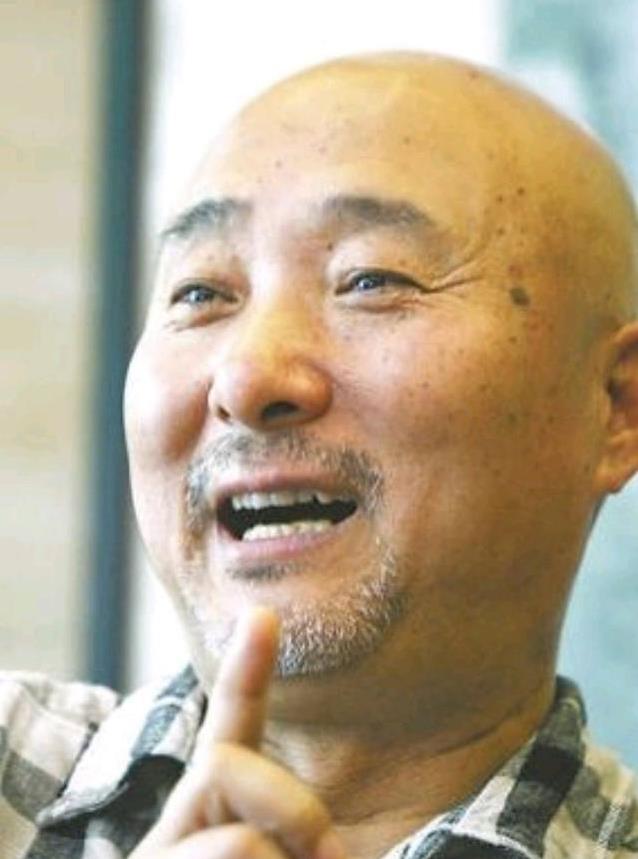

说到他的喜剧,节奏感是个宝。陈佩斯不光会抖包袱,还懂得怎么让观众笑着笑着就走进故事。他演的小品《吃面条》,1984年登上春晚,全国观众都记住了那个笨拙又可爱的老头。那一碗面条,硬是吃出了中国小品的开山之作。他的表演,每一步都踩得准,笑点一个接一个,观众想不笑都难。

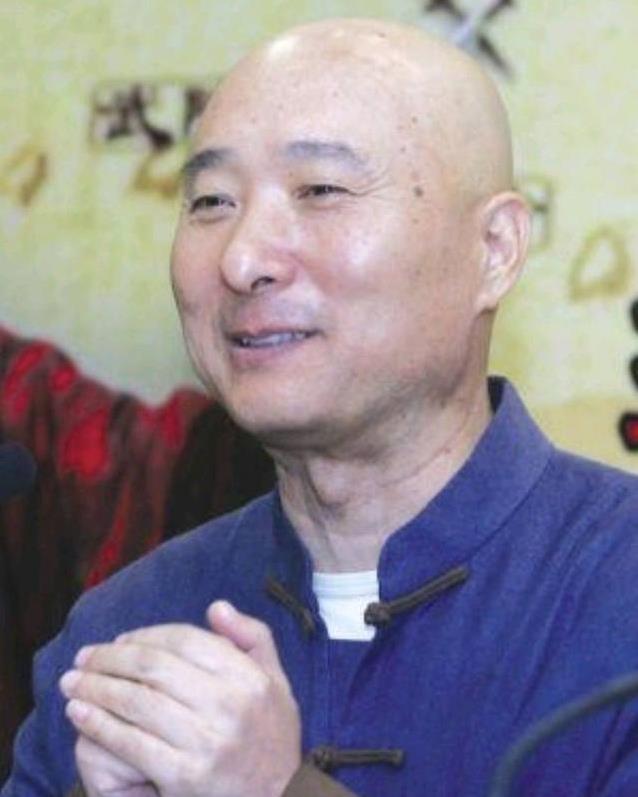

他还有个绝活,叫“结构喜剧”。啥意思?就是故事得有骨头有肉,笑点不是随便扔,得像搭积木一样,一块接一块,环环相扣。比如他的话剧《戏台》,故事讲得热闹,人物身份错来错去,观众看着笑得肚子疼,可细想又觉得每个笑点都有道理。这不是随便谁都能做到的,得有脑子,还得有心。

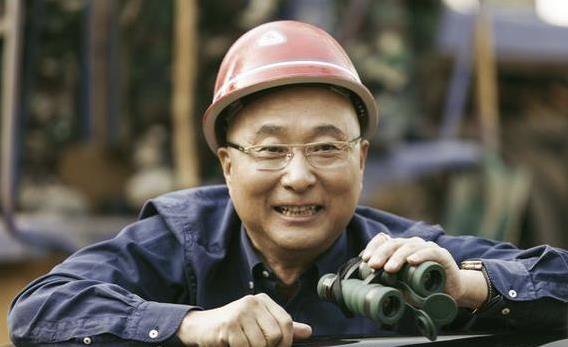

电影方面,陈佩斯早早就崭露头角。1979年,他主演的第一部电影《瞧这一家子》,就让观众认识了这个会演戏的年轻人。后来,他和父亲陈强一起搞出了“二子”系列电影,成了中国第一个喜剧电影系列。1988年,他凭《京都球侠》拿了百花奖最佳男配角,实至名归。他的电影,总是能让人笑着笑着就感动了。

小品更是陈佩斯的拿手好戏。1984年的《吃面条》火了之后,他和朱时茂又搭档演了《羊肉串》《主角与配角》,每部都是经典。春晚舞台上,他们俩往那儿一站,观众就知道,准有好戏看。这些小品不光好笑,还总能让人觉得“这不就是咱老百姓的生活吗”。陈佩斯把小品这门艺术,推到了一个新高度。

后来,他又闯进了话剧圈。2001年开始,他搞起了《托儿》《阳台》《戏台》《惊梦》这些作品,票房好得不得了。更厉害的是,他在话剧里不光让人笑,还试着把喜剧和悲剧掺和在一起,观众看完既开心又有点心酸。这种探索,硬是把中国话剧往前推了一大步。

说到这儿,你是不是也想起了陈佩斯的某个作品?他的表演,总能让人想起点啥,无论是生活里的小烦恼,还是那些让人捧腹的瞬间。你觉得,他最让你印象深刻的是哪部作品?他的喜剧,又给你带来了啥启发?

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6