陈佩斯演小人物笑翻全场,几十年的戏却藏着人生大道理

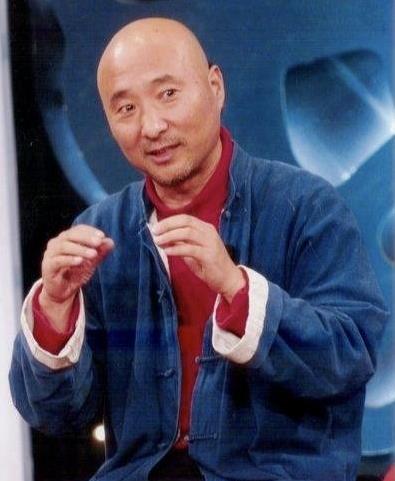

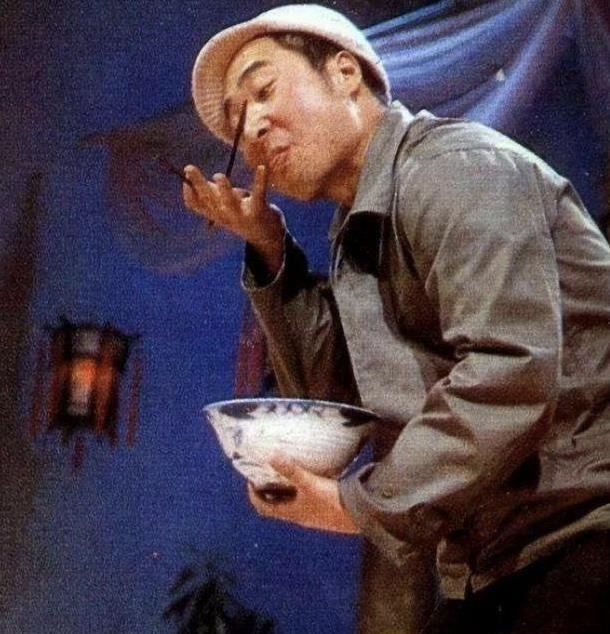

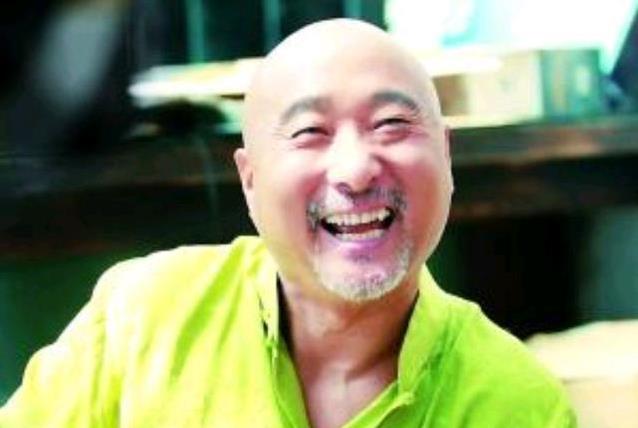

陈佩斯站在舞台上,穿着破旧的棉袄,演一个普通小人物,脸上带着点憨笑,动作却处处透着生活气息,让人一看就觉得“这人我好像认识”。他用最简单的表演,抓住观众的心,演活了无数个“二子”这样接地气的角色。他的艺术,来自生活,又把生活的笑与泪带给观众,让人笑着笑着就感动了。

他从小就爱表演,受父亲陈强的影响,家里常放老电影,他模仿父亲在银幕上的动作,学得惟妙惟肖。长大后,他立志做演员,不是为了出名,而是想把生活中的故事讲好。陈佩斯说,表演不是装模作样,而是要把人情世故演得真,让观众觉得这就是自己身边的事。

他的表演特别实在,不花哨。像在“二子”系列电影里,他演的小人物,带着点笨拙,却总能在关键时候让人心头一暖。这些角色不是高高在上的英雄,而是你我身边的普通人,生活里有点小算盘,但心眼儿不坏。陈佩斯观察生活特别细致,一个眼神、一个动作,都能让人会心一笑。

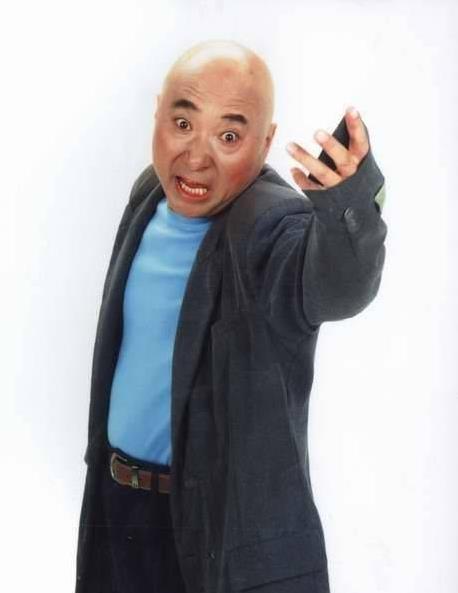

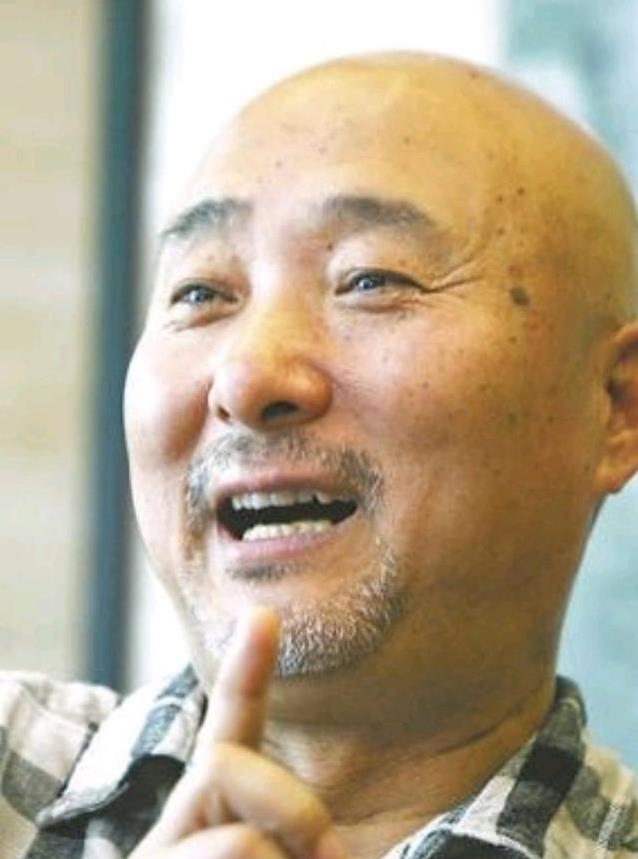

他演喜剧,不是光为了让人笑。他总说,喜剧得有逻辑,得让人信服。在《吃面条》那个小品里,他和朱时茂把吃面条的动作夸张到极致,但每个动作背后都有故事支撑,观众笑得前仰后合,却又觉得这事儿真可能发生。他的作品,笑点不是硬塞的,而是从人物和故事里自然长出来的。

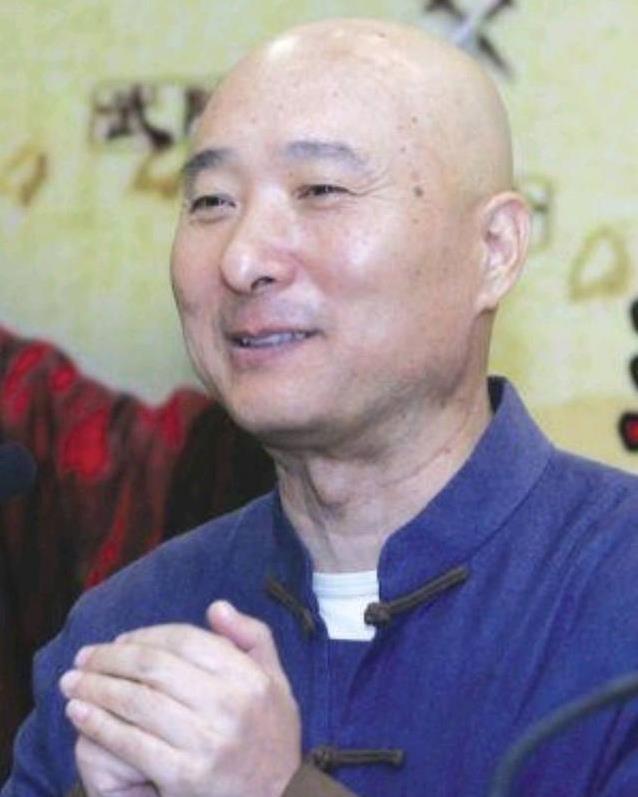

陈佩斯还提出了“结构喜剧”的想法,意思是喜剧不能光靠插科打诨,得有巧妙的安排。比如他的话剧《戏台》,故事讲一群戏班子在乱世里演戏,角色身份错位,误会接连不断,笑点一环扣一环。观众看着好笑,却也能感受到戏里人物的无奈和坚持。这种设计,让他的喜剧有深度,不只是让人笑完就忘。

在电影方面,他和父亲陈强一起拍的“二子”系列,成了中国喜剧电影的招牌。1980年代,很多人通过《瞧这一家子》《二子开店》认识了陈佩斯,电影里的小人物故事,贴近普通人的生活,票房火爆。他还因为《京都球侠》拿了第11届百花奖最佳男配角,证明了自己的实力。

小品更是陈佩斯的拿手好戏。1984年春晚,他和朱时茂表演的《吃面条》,让全国观众记住了这个“面条哥”。那时候,小品还是个新东西,他俩愣是把这门艺术推上了高潮。后来《羊肉串》《主角与配角》,每个小品都成了经典,台词到现在还有人能背下来。

到了2001年,陈佩斯开始搞话剧,作品像《托儿》《阳台》《戏台》,场场爆满。话剧不像电影和小品,表演得更细腻,他却能把喜剧和悲剧掺在一起,让人笑完又有点心酸。他的《戏台》,讲的是戏班子在乱世里的坚持,观众看完不仅觉得好笑,还能感受到那份对艺术的执着。

他不光会演,还爱琢磨喜剧的门道。他总结的“结构喜剧”理论,讲的是怎么通过故事设计让人发笑。这套理论,成了很多年轻演员和编剧的参考书。他用自己的作品,告诉大家喜剧不是随便抖包袱,而是得有心、有脑子。

陈佩斯的成功,离不开他对艺术的真心。他从没把自己当大明星,总是说“戏比天大”。有人问他为啥不追名逐利,他笑笑说,演好戏比啥都重要。杨澜评价他“初心不改”,这话一点不假,他用几十年证明了自己对表演的热爱。

他的作品,像是跟观众唠家常。你看他的小品、电影,总能想起自己生活里的那些小事。他演的小人物,带着点生活的苦,却总能找到乐子。这种感觉,让人觉得亲切,像在听老朋友讲故事。

陈佩斯的艺术,来自他对生活的观察。他常说,生活就是最大的剧本,演员得从生活中找灵感。他的表演,没有高高在上的说教,却能让人看完有所思考。比如《孝子贤孙伺候着》,讲的是家庭里的那些鸡毛蒜皮,观众笑着笑着,就想起了自己的家人。

他还特别重视观众的感受。每次演出,他都认真观察观众的反应,哪个包袱响了,哪个地方观众没笑,他都记在心里。这样的态度,让他的作品总能打动人,不管是80年代的电影,还是后来的话剧,都有种让人放不下的魅力。

陈佩斯的贡献,不只在舞台上。他用自己的努力,让中国喜剧有了新高度。从小品开山到话剧创新,他一直在尝试新东西。他的作品,成了几代人的共同记忆,很多人提起他,都会说“这才是真演员”。

现在回想,他的表演总能让人会心一笑。生活里的酸甜苦辣,他都能用最简单的方式演出来。他的喜剧,不光让人笑,更让人觉得生活有盼头。你看他的作品,是不是也觉得生活里的那些小烦恼,其实也没那么难过?

他的故事,讲的是普通人的喜怒哀乐。你有没有被他的表演感动过?或者,你觉得他的哪部作品最能让你会心一笑?

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6