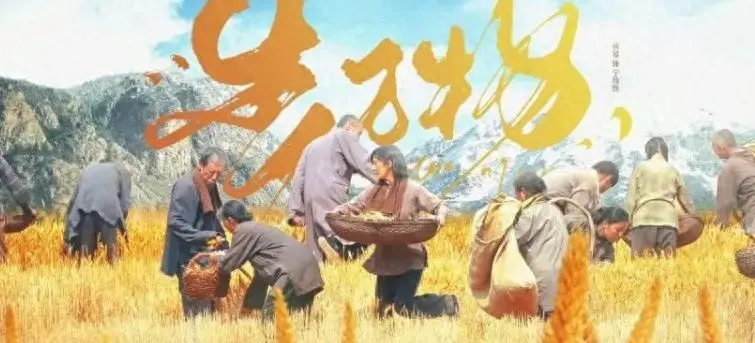

《生万物》收视率暴涨,上星央视首播三集,收视率就直接突破2.6,看得出观众对年代剧还是存在一定滤镜的,在我看来,这或许是《人世间》后,唯一一部能称得上“集大成”的年代题材作品。

无论是服化道,还是整部剧的节奏,亦或是各位演员的表现,在当下的国产剧市场,都算得上降维打击的存在,当然,不得不说的还得是杨幂,对于大幂幂来说,《生万物》这部剧至关重要,毕竟上一年直接来了个三连扑。

在一部追求沉浸感的年代剧中,演员固化的精致外形,是阻碍观众入戏的第一道墙,它会把角色牢牢困在演员自己的形象里,而不是故事发生的环境中。

《生万物》的故事背景设定在20世纪的鲁南农村,主角宁绣绣出身地主家庭,却在新婚当天被绑架,后又遭家庭背叛,人生轨迹彻底改变。这是一个在泥泞中挣扎求生的女性,然而,镜头下的杨幂,却常常带着完整的妆面,粉底均匀,睫毛根根分明,发丝也梳理得一丝不苟。

即便是干农活的场景,脸上的汗水也被一些观众指出,看起来更像是精心设计的妆效,而不是体力劳动后真实的生理反应。

这种视觉上的矛盾,并非简单的美丑问题,而是逻辑真实性的缺失,一个在田间地头劳作、经历人生巨变的女性,很难维持如此干净整洁的状态,当主角的形象与她所处的艰苦环境形成尖锐对立时,观众的信任感便会大打折扣。

将她与剧中其他“灰头土脸”的配角放在一起,这种“格格不入”的感觉就更加明显,其他角色用他们的朴素造型努力构建起那个年代的现实主义氛围,而主角的“出尘”感,却像一个突兀的符号,时刻提醒着观众:这只是一场表演。

她被评价为“体验生活的都市名媛”或是“落魄公主”,恰恰说明了这种视觉失真带来的疏离感,当然,观众并非一味要求演员扮丑,赵丽颖在《幸福到万家》中饰演的何幸福,同样是农村女性,但她的穿着打扮就相对得体。

这份“精致”之所以能被接受,是因为其故事背景设定在新时代,角色的生活条件和精神面貌都发生了变化。这说明,观众评判的从来不是“精致”本身,而是这份“精致”是否符合角色所处的时空逻辑。

如果说视觉外形是“壳”,那么情感体验就是“核”,当演员的表演无法与角色的苦难经历同频共振时,角色就会变得空洞,沦为一个没有灵魂的符号。

我们先来拆解一下《生万物》中宁绣绣这个角色的内核,她的人生充满戏剧性的转折:出嫁被绑,本应是受害者,却因赎金过高被父亲放弃,妹妹顶替她成婚,她清白逃脱,却要面对全社会的污名化,被认为是“失贞”之人。

在双重背叛与误解之下,她出于报复与赌气,谎称自己被玷污,嫁给了农夫封大脚,这是一个内心积压着巨大创伤、愤怒、不甘与坚韧的复杂人物。

要呈现这样的角色,需要演员调动极大的能量,去传递那种从土地里生发出的原始生命力与沧桑感,然而,许多观众认为杨幂的表演显得“悬浮”,比如,在一些情感爆发的哭戏中,她的妆容依旧完整,情绪的释放显得克制,被批评有“录音棚式表演”的刻意感。

她的台词功底也受到质疑,被认为听感费力,没能传递出角色应有的情绪张力,这种表演,缺少了与土地的连接,更像是在演绎一个概念,而不是活出一个人。

作为参照,赵丽颖在电影《第二十条》中饰演的聋哑农妇郝秀萍,则提供了一个范例,她通过非语言的细节——绝望而坚韧的眼神、布满裂口的双手,以及不顾形象的情绪释放,让观众瞬间共情了一位底层母亲的无助与挣扎。

她哭起来鼻涕眼泪一脸,劈柴时手臂青筋暴起,这些真实的细节,让角色牢牢地“站”在了地上,这种表演的内核,是真实的情感体验,而非程式化的情绪演绎。

真正能演好农村剧的演员,都完成了一个重要的转变:从试图用角色为自己“镀金”,转向真正向土地“扎根”,他们的成功,为整个行业提供了宝贵的参照。

无论是《山海情》里有着高原红脸蛋的热依扎,还是《大江大河》中朴素的知识青年王凯,他们的共同点,都是对角色怀有敬畏之心,愿意为此付出“泥里打滚”的努力。

观众评价他们的表演是“从地里长出来的”,这便是最高的赞誉,因为它意味着,演员已经成功地让观众忘记了他本人,而只相信眼前的角色,这也引出了行业内“女明星”与“女演员”的定位分野,前者更注重维护个人形象,而后者则更专注于角色塑造。

杨幂在与前公司解约后,积极寻求转型,挑战《生万物》这样的农村题材,本身是一种值得肯定的勇敢尝试,然而,这次的争议恰恰说明,转型的关键,不在于接下什么类型的角色,而在于是否愿意彻底打破固有的表演习惯和对形象的依赖。

土地是诚实的,观众的眼睛同样雪亮,农村剧这个“考场”,最终检验的是演员能否真正“活”出角色的生命,对于杨幂,以及所有走在转型路上的演员而言,最大的挑战或许不在于演得“像”,而在于能否让观众“信”。

结语演员的转型之路,本质上是一场不断击碎外在的“壳”,去丰富内在的“核”的修行,《生万物》后续的剧情能否凭借演技和故事本身挽回口碑,我们尚需观察,但它所引发的这场关于表演真实性的广泛讨论,对整个影视行业而言,无疑具有深刻的警示和启示意义。

因为,无论潮流如何变化,真正的艺术,最终还是要回归对生活本身的真诚与敬畏。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6