本文转自:自贡日报

文化为脉“润”出乡村新活力

——探访荣县旭阳镇大井村文旅融合发展路径

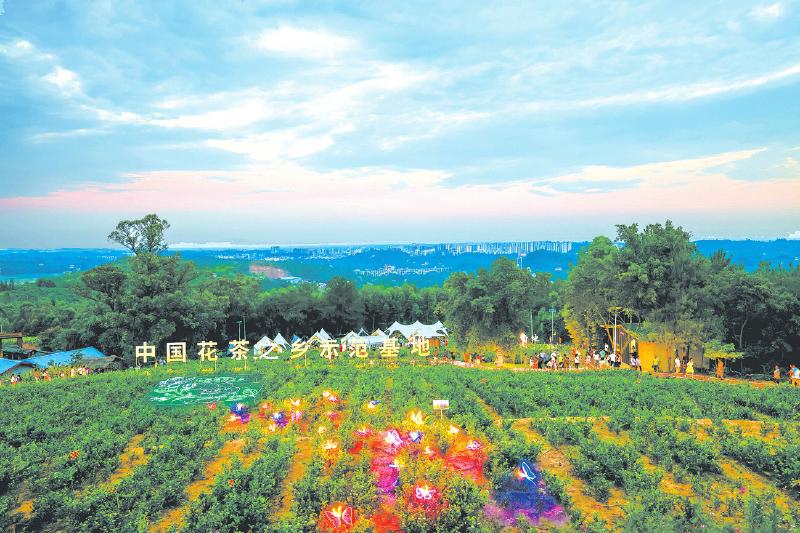

大井村茉莉花基地

□李健学虞芳琳文/图

“这口井历史悠久,一年四季都有清澈甘甜的泉水涌出。因地下水稳定,旱季也不会干涸,先辈们便沿井而居,逐渐形成村落,‘大井’之名由此而来。”近日,笔者走进荣县旭阳镇大井村,探寻这方水土如何滋养出今日的蓬勃生机。

“走,我带你们去看看观音岩,那是当年自贡盐商、米商外出的必经之路。”话音刚落,大井村村支书罗鹏便带着笔者往山间走去。

赭黄色的绝壁间,两条石梯路蜿蜒向上,宛如刻在崖壁上的史诗。“先辈们为了盐米贸易,为了家园繁荣,几代人手握锤、钎,硬生生凿出了这条路。”罗鹏指着岩壁上深浅不一的凿痕,语气中满是敬佩,“咱们村的老一辈,就是从这条路走出大山闯荡的。”

遥想当年,盐商挑着沉甸甸的盐担在此歇脚,马帮牵着骡马饮着大井水休整,南来北往的行人坐在石阶上,一边歇脚一边交换旅途见闻,石梯路上满是烟火气。马帮的身影虽已远去,石梯上被岁月磨出的凹痕、岩壁上清晰可见的凿痕,仍在静静诉说着先人的勇气与坚韧——他们铺就的不仅是一条通商之路,更是一条承载着希望与发展的奋斗之路。

传承着先辈们积极向上的发展精神,如今的大井村在新时代找准了适合自身的发展方向,打下了坚实的产业发展基础。

在大井村的连片果园里,村民李小兵正提着水管给梨子树浇水,枝叶间挂满了即将成熟的青黄色果实。“看到村里不少人承包土地种植葡萄、李子,日子越过越红火,我也不能落后。”李小兵擦了擦额头的汗珠,笑着说,“我承包了十几亩地种梨,再过半个月就能开园售卖了。”

在大井村,像李小兵这样通过种植水果实现增收的村民还有很多。“我们村的支柱产业是水果、茉莉花和砂仁。其中水果种植面积达1900亩、茉莉花150亩、砂仁50亩。”罗鹏介绍,去年全村通过水果等特色农产品种植,人均增收4850元。此外,在村里合作社、家庭农场务工的村民,人均还能再增收1100元。

产业兴旺了,村民的腰包鼓了,村庄的“面子”也跟着靓了起来:57座卫生厕所完成改建,解决了“如厕难”问题;80盏新能源路灯点亮村道,让夜晚出行更安全;闲置空地变身“口袋公园”,成了村民休闲的好去处……村“两委”以党建为引领,积极推行自治、法治、德治,通过村规民约规范村民行为,用道德积分激发村民参与热情,让乡风愈发淳朴,邻里关系也更和睦。

“我们不光抓产业发展,还经常组织篮球比赛、广场舞比赛,就是要让大家的日子过得有滋有味。”大井村妇女主任钟学梅笑着说。

这样的文化活动,村民们乐在其中。“我白天下地干农活,晚上换上衣服就成了广场舞领舞人,一天忙得充实又开心。”村民卿淑兰笑着说。

依托深厚的文化积淀,大井村还积极探索文旅融合发展新路径。该村以“水果+花”为媒,将农耕文化、盐道故事融入乡村旅游,让游客既能赏花摘果、体验农耕乐趣,也能循着石梯探寻古盐道的历史。去年,大井村接待游客超过10万人次,有人为春日的茉莉、夏日的桃李而来,也有人为追寻古盐道的故事而至。村里的6家农家乐生意红火,村民种植的水果等特色产品借着旅游客流走出大山。仅这一项,就为村民年增收100多万元。

站在观音岩上俯瞰,石梯的古痕与果园的新绿相映,文化广场的欢歌与整洁的村舍相融。从古井滋养的聚居文化,到石梯承载的奋斗精神,再到如今蓬勃发展的乡土文化,大井村正以文化为脉,在乡村振兴的道路上,书写着更加动人的新篇章。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6