禅窟寻迹·水墨行吟——中国美术报“边游边学”天水写生活动侧记

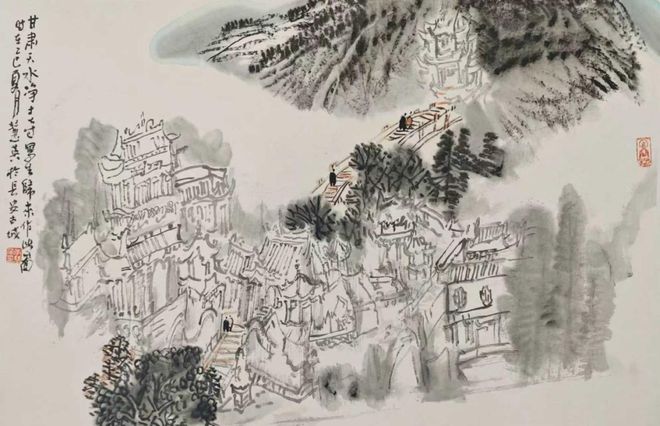

7月31日,随着在甘肃省天水市武山县水帘洞摩崖石刻前最后一笔写生落定,2025年《中国美术报》“边游边学”系列活动第四站画上句号。这场以笔墨为媒、以山水为卷的文化之旅,是继6月新疆阿勒泰之行后,再度让艺术与人文在行走中诗意相逢。

部分导师、学员合影

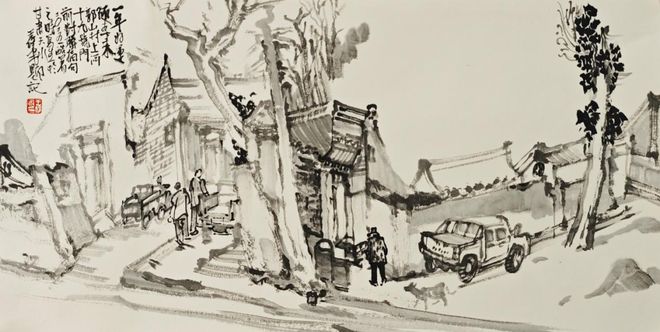

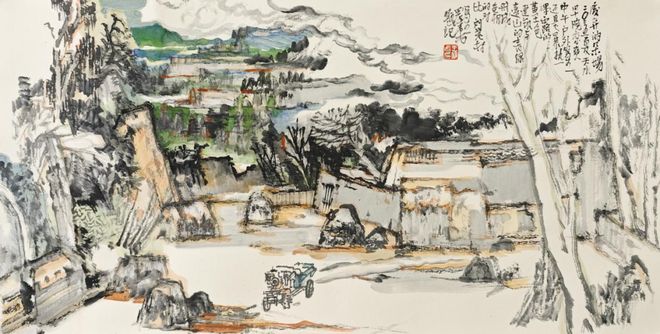

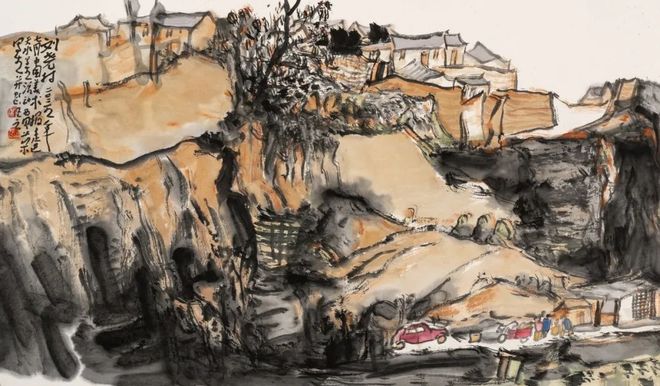

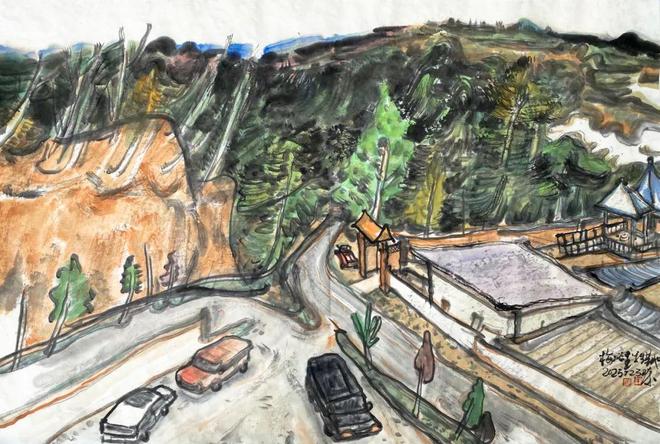

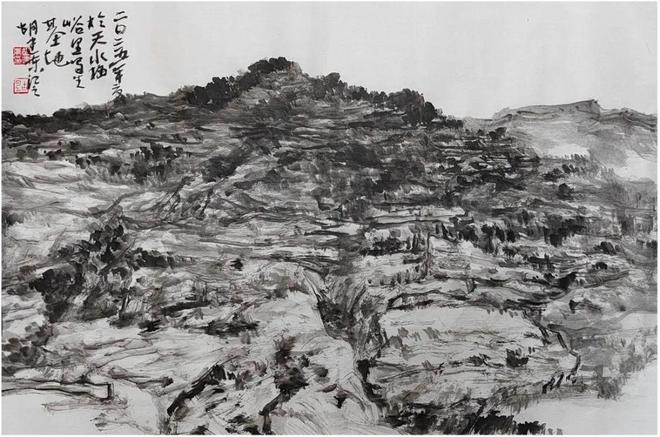

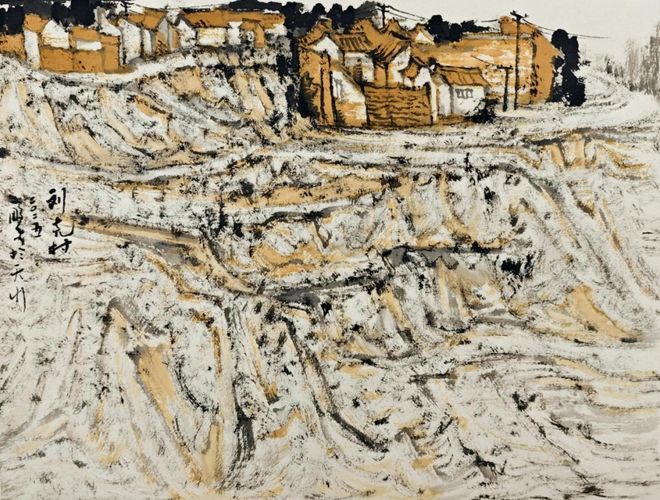

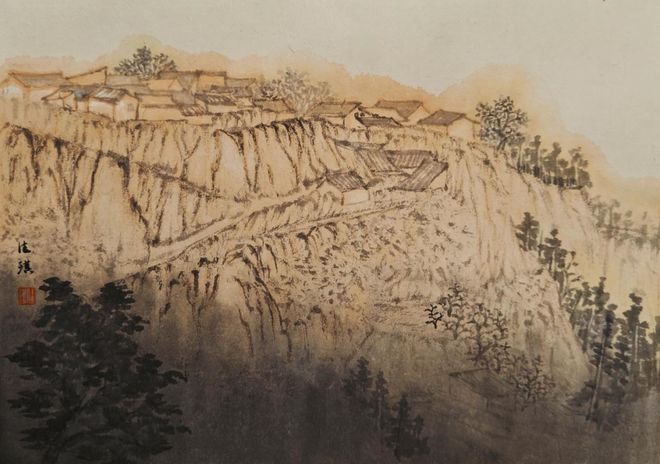

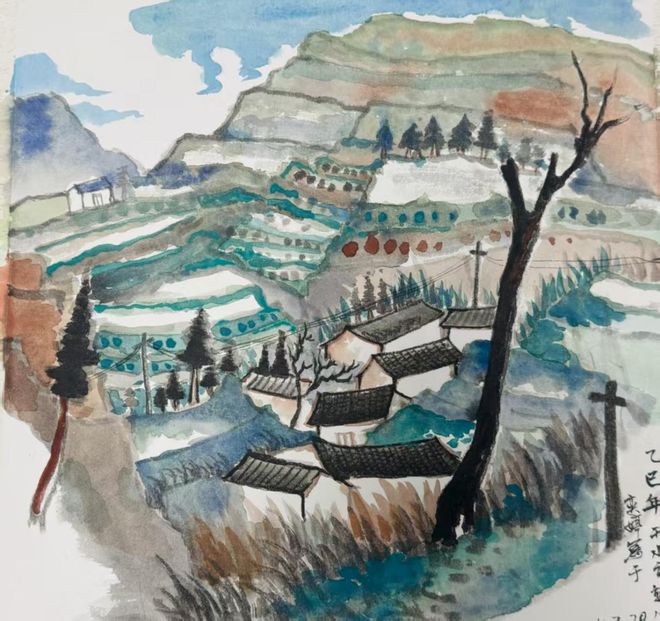

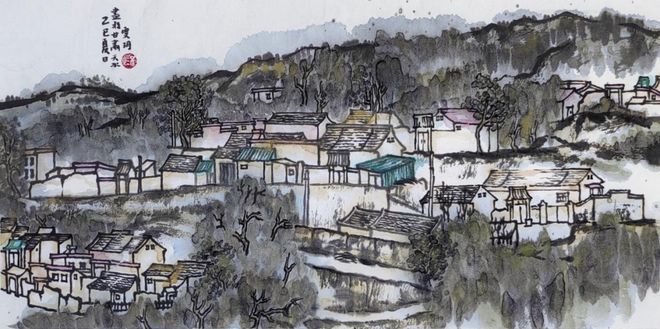

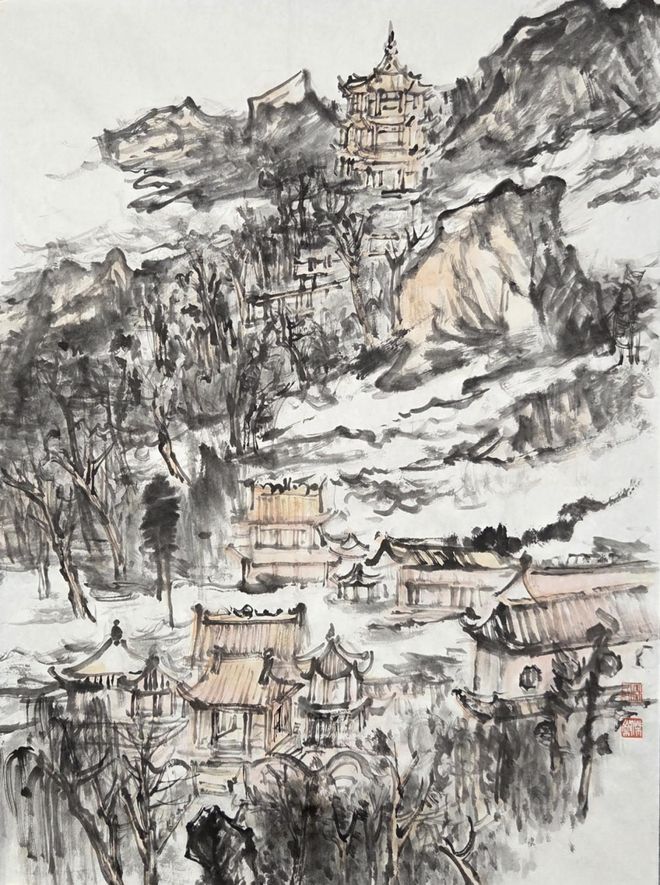

在为期15天的行程里,来自全国各地的26名学员,在山水画家贾荣志、巫卫东、王保安的引领下,足迹遍布天水的城乡胜境:从清水县郭川镇孙山村、刘尧村、郭山村等古朴村落,到麦积山、净土寺、伏羲庙、玉泉观等承载千年记忆的名胜古迹,一步一景皆入画。

贾荣志在写生示范

巫卫东在写生示范

在写生中,面对纷繁景物,如何发现美、以笔墨提炼意境?三位导师通过大量示范讲解与两日一次的作业点评,从构图取景的主次开合、虚实疏密,到笔墨运用的黑白相映、色彩调和,细致解析如何将自然的物理形态转化为符合审美高度的笔墨形象,最终让画面造型凝结对山水精神的体悟与心灵境界的升华。

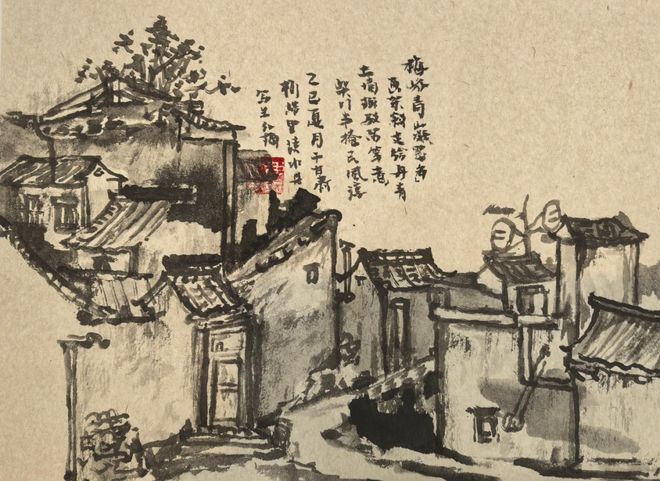

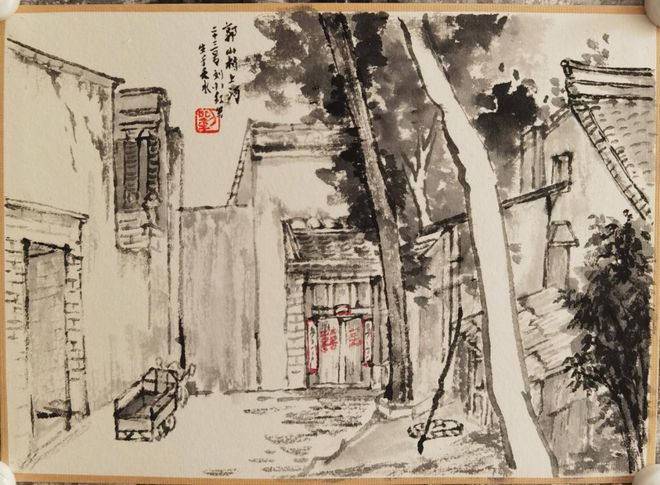

水墨勾勒的不只是村庄轮廓,更是主观情怀与客观物象的对话:老墙斑驳、旧屋默然、远山含黛,皆是岁月的注脚;每一处色彩晕染,都是时光的留痕。学员们既触摸着乡土民居的肌理,也仰望摩崖石刻的沧桑,更在起伏山峦与古刹晨钟间,感受自然灵秀与历史厚重的交响。

王保安在点评作业

时值酷暑,本非写生佳季,但导师们的倾囊相授、学员间的互助扶持,让这段旅程暖意融融。

导师及学员写生感言

导师:王保安

有幸参与了“边游边学”走进甘肃天水的活动,感受到了夏日的温度和来自全国各地学员们的学习热情,参与其中的每一个人都获取了不同的收获。

“写生+游学”是在绘画的学习过程中又加入了思考的元素,不但要求对自然的体悟,更要对自然有相对应的研究,“手脑并用”是我对此活动的总结。写生地选择在了天水一个较为偏僻且保留较为完整的山村,虽然少了繁华,但从其民居体量上依然能看到当时的热闹景象,文化遗风依然强烈。

写生的方法和表现形式很多,首先以“感受”为首。只有进入了“眼中所观”的思维模式后,才有可能产生表现的欲望、找到表达方法。在教学中我还是强化每个人面对物象的感受。“情”大于“技”,希望每天有新的思考,每张作品尽量不要雷同,要完整写出自己鲜明的感受和艺术追求。找出自己在处理画面中的不足,克服在画面中常出现的一些问题。本期的写生活动使得每个学员在写生中均克服了从生活到画面处理的多重困惑,从中获取了不同收获。最后在此也非常感谢参与此次活动的全体学员,是绘画让我们结识,是写生让我们走到了一起。希望能看到所有学员围绕本次写生创作的更多艺术作品。

写生只是过程,只有通过写生读取自然中的密码为自己的艺术创作提供更多的可能,才是写生的最终结果。

导师:贾荣志

这次参加走进天水的活动,再次被西北山水的大美和深厚的文化底蕴所吸引。谈及写生,20世纪受西方艺术影响,对景写生兴起,赵望云、李可染等画家走出画室,为山水画注入新活力,既展现山水壮美,又融入个人情感。当代,文化交流与美院教育发展推动山水写生创新,画家以现代视角诠释山水,凸显时代性与当代性,这主要体现在观察方法、笔墨方法和画面意境营造三方面,三者虽有传统继承,但随时代已焕然一新。当代山水写生研究路径多元,在教学实践中展现出新可能,它将持续作为中国画重要课题被探讨、研究和实践。

导师:巫卫东

来西北写生几乎不需要刻意寻找,处处都是你喜欢的风景。不论是老师还是学员,大家在写生创作的同时亲近大自然,深刻体会客观景物与主观表达的碰撞,真切感受生活怎样凝结成一幅作品。

风景写生是画家与自然之间一场关乎生命与灵魂的无声交谈,它是一面照见自我创作无限可能性的明镜。风景写生常被奉为绘画基础训练的基石,用以锤炼技巧、养成笔墨、成熟语言。若仅视其为技术阶梯,则不免辜负了其深沉博大的内在价值。

写生首先为画家提供了方式方法的原始沃土。这里,技法非仅指对光影、色彩的精准捕捉,更意味着画家对自然节奏、空间深度的感知。所谓“技道并重”才是渐进的法则。

写生的最高境界,乃是在画家与自然之间构筑起一种平等且深刻的对话。通过“观照”风景,更倾听自然的无声秘语,任其穿透内心,再以自己独特语言表达出来。这种天人交融的至高境界,就是古人讲的“林泉之心”。

当写生成了灵魂的朝圣,当技法升华为精神表达—此刻请你牢记:自然永远在那里等待,等待我们在它的怀抱中,找到自己那不可替代的、熠熠生辉的声音。

由此可见,风景写生远非绘画学习的简单起点,其本身即一条通向艺术无限可能性的光明大道。它既磨砺技法之锋刃,更在自然与心灵的激荡中,催生个性——最终引导我们在天地大美前,以谦卑之心探索那永无终点的精神秘境。

李璐:

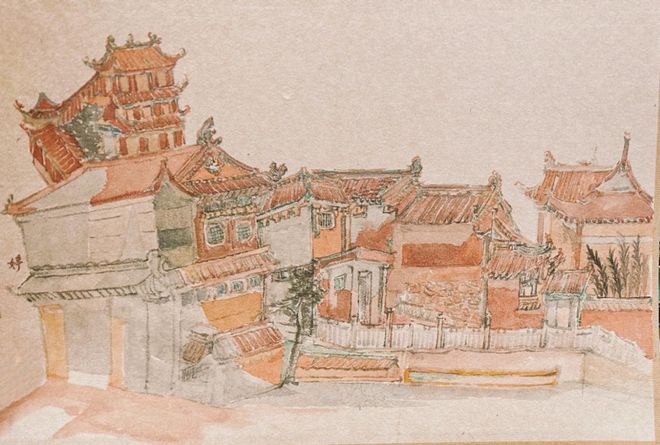

此次甘肃天水写生,涉及的地域和山水画题材是我以往创作未触及的。当地的风土人情让我产生了新的绘画思考——本次写生多以当地民居为对象,围绕“如何表现其与其他地域民居的差异、如何增强画面感与艺术性、如何让笔墨具有中国画特质”这一目标,我不得不思考其中的关系,在反复琢磨和实践训练中收获颇丰。

范敏洁:

初踏甘肃梅峪,黄土沟壑与草木荒寒撞进眼底。旧屋隐于苍柏虬枝间,远山似水墨长卷缓缓铺展。以笔为媒,枯墨皴擦老树肌理,淡青晕染远山霭霭,屋舍轮廓在干湿浓淡间显影。西北大地的粗粝,与水墨的含蓄交融,残垣承载岁月褶皱,野树张扬自然本真,连空气里都漫着“时间在此停驻” 的钝感。写生不是复刻,是与土地对话,看山水吞纳喧嚣,听旧屋守望着恒常。墨色流淌时,心也沉入这方隅的静穆,懂得“外师造化”是让自然的呼吸,化作笔底对生命、对乡土最朴素的敬意。

周荣娟:

乙巳孟夏,一路穿山越岭直至基地。基地坐落古村,依山而筑,瓦石错落,檐角奇特。村口老槐树围,根盘如虬,树影婆娑,荫蔽半亩。树下几间旧屋苔痕斑驳,似经百年。偶遇几个村民笑语朴讷,亦有小童嬉望写生之。循石径入,余择一阴凉之处,铺开纸墨,对景写生。未几先生观之,曰:“山骨当劲,屋角宜斜,虚实相生。”余从其言,改笔数处,果非一般。每日西斜,色若流丹,收卷而归。夜风微凉,望己写生之作,似有江南山村之意。盖余江浙之人,久旅北地,思念故乡耳!唉,随其意吧,画一理想之居,权当游一次江南。

胡建东:

禅窟寻迹,水墨行吟。“边游边学”走进甘肃天水活动在三位导师的带领下,对具有甘肃东南部典型地貌特征的清水县,学员们实地考察当地特色,风土人情,并与学员共同写生研习。写生之余老师对作品详细讲解,点评总结。从中启发颇多,受益匪浅。写生自梅峪里,周边村落至玉泉观、净土寺、麦积山等天水名胜古迹,每一处风景都是历史的低语,每一步足迹都踏着千年的回响。

尹琦 :

写生时,黄土墙的肌理需用侧锋皴擦,让墨色在干湿间透出颗粒感,像老农脸上的皱纹,藏着日光与风雨的痕迹;而屋檐的飞翘、木梁的弧度,又不能太“硬”,中锋轻提,留几分弹性,仿佛能听见风吹过檐角的轻响。

这些民居从不孤立存在,往往嵌在麦田、杏林里,墙根的杂草、院角的石磨,都是“活”的元素。笔墨上,民居的“实”与草木的“虚”相映。到了净土寺,古与今的对话线条里有“静”与“力”,寺庙藏在深山中,殿宇的斗拱、飞檐、雕花窗棂,是“秩序”与“信仰”的凝练。写生时,线条是骨架,更是灵魂。殿顶的琉璃瓦、廊柱的红漆,执着于色彩,天水的民居与寺庙,一个藏着生活的“俗”,一个含着信仰的“雅”,但在笔墨里,它们最终都归于“真”。当笔尖触纸,不再纠结“像不像”,而是去感受黄土的温、古木的沉、风的轻、雨的润,线条与墨色便有了温度。

陈琦:

8月,在贾荣志、巫卫东、王保安三位老师的带领下,踏入了渭水河畔。老师们的精彩教学、精心指导,开启了这片古老土地的封印。从麦积山的烟雨到石崖石刻,我们似乎听到了北魏的风声,斑驳的色彩中看到沉淀着的盛唐夕照。渭水河畔,河水冲刷后的黄土沟堑映照得如枯如涩。在三位导师的画笔下,妙笔生辉。15天的写生,让我们既收获了西北山河的苍茫,也感受到了老师们精彩绝伦的画风画作。

窦鹏飞:

这次跟着导师和熟悉的同学们回到故乡。坐在巷子口,亲切的拉家常声入耳,儿时跑进跑出的画面在眼前浮现。那些碰到生人就害羞的碎娃,像极了当年的我。送水的爷爷、笑容满面的大姨、卷裤腿谝闲传的大叔,都是那么鲜活。虽觉自己像外地人,却能从眼前景联想到故乡的四季。我们走了几个村子,近半数大门紧闭,想必过年时,这里必然会热闹起来,家家团圆。

李慧英:

这次参加“边游边学”走进甘肃天水的活动,跟随王保安、贾荣志、巫卫东三位老师一起写生,收获良多。

在老师们的悉心指导下,我深刻认识到观察对绘画的重要性,好的作品需有神韵,而神韵源于认真观察与注重细节。此次写生是我突破自我的契机,复杂场景下的构图与色彩搭配对我来说充满挑战。我从王保安老师那里学习到了“画面完整性”的理念,他特别讲道,落款与盖章也是画面完整性不可或缺的部分。此外,我还领悟到“金角银边”“不破不立”“攒三聚五”对绘画的重要性。这次写生提升了我的技巧,更让我坚信,用心感受、努力尝试,就能在绘画之路上找到方向。

张佳琪:

写生就是记录感受、情绪,记录物象带给自己的观感。

我在天水感受到了淳朴厚重的自然之美,天水有着黄土高原的地貌特征,土质变化丰富,房屋造型交错、巧致。山里还在使用很老式的拖拉机,朴实生动,每一帧变化都是画面里富有趣味的点缀。山里下过雨后混杂着泥土的清新,沁人心脾,每一口呼吸都能感受到自然馈赠。

郭熙讲:“山,朝看如此,暮看又如此,阴晴看又如此,所谓朝暮之变不同也。”瞬息的变化,用一张素纸记录当下的感受与喜悦。观自然也观内心,无论是光线下的阴阳之变,还是一半阴天一半晴天的多云天气,都是值得捕捉的自然物象之变的感受。

沈奕婷:

轩辕谷口墨痕湾,笔底梯田叠翠颜。麦积烟霞渭水湾,丹青三日写苍颜。天水市的麦积山石窟、玉泉观,还有清水县的自然风光宛如一幅天然画卷,山川、田野、村落,每一处都散发着独特的魅力。导师耐心地讲解、示范,不仅传授了绘画技巧,更引导我们如何观察和感受自然,将内心的情感融入作品中。

张雯玥:

甘肃天水的风里都带着黄土高原特有的厚重气息。车过清水县,看着窗外的层层梯田,土坯房屋顶的袅袅炊烟,忽然就懂了为何古人说“山水有灵”——这里的每一寸景致,都像在等一支画笔来唤醒。

感谢王保安老师的教学指导,从画面特征的捕捉到情感表达,让我懂得如何将民风的淳朴、景致的独特与厚重真正融入笔尖。我们走进这片藏着诗意的土地,晨雾漫过梯田时,山形如淡墨勾勒;夕阳斜照村落的土坯墙,这般独特景致,让画笔生出了灵气。当地村民递来的一碗热浆水面,成为画笔下最动人的细节。武山水帘洞石窟则是另一种震撼,石窟里的造像历经千年风雨,线条依旧有力,那是时光沉淀的艺术。这段旅程,不仅装满了画稿,更存下了一份对土地与人文的敬畏。

强红梅:

甘肃平凉地貌独特、民风淳朴,山峦、丘陵、沟壑交织,古村落保存完好。在老师的带领下,我们于郭川村、刘家窑村等古村落取景创作,还探访了麦积山石窟、天水玉泉观、净土寺等名胜,其建筑元素特征鲜明,武山摩崖石窟也见证着珍贵的历史。

写生是尊重自然、书写心中山水,创作则需“外师造化,中得心源”。导师们倾心指导、因材施教,与大家共迎酷暑、风雨兼程,晚上还挑灯点评。他们强调画面诸多要点,令我收获颇丰。王教授亲自示范门楼画法,助我突破短板。此次写生使我开阔眼界、提升高度,真正实现了“边游边学”。写生之旅是这个夏天最美的时光!

刘小红:

雨后清水县的梅峪里村落,连片的老屋正浸在雾里——黄泥夯的墙皮裂着细缝,木格窗棂蒙着经年的烟尘,错落有致的屋檐倒比画谱里的构图更拙朴几分。初时握着笔,竟不知该从哪处落墨:老屋的线条不似江南宅院的婉转,全然没有可供“取法”的精致。女主人端来的浆水面冒着热气。看她用粗糙的手抹过灶台,指腹蹭着砖缝里的黑垢,忽然觉得那面黄泥墙该用侧锋皴擦,质朴男主人拿出家中最好的茶水,招待我们这些突如其来的外人,无过多言语,倒构成了天然的留白。这才明白,陇上的屋舍从不用“工笔”细描,要的是让墨色在宣纸上自然晕染,像黄土高原的风,粗粝里藏着韧劲。

转去武山石窟时,阳光正凿过岩壁。石窟里的造像被岁月磨得温润,衣纹的弧线却仍带着张力,岩画里的图案刻得深峻,轮廓刀刀见骨,倒比宣纸上的铁线描更有力量。试着用没骨法画石窟的剪影:调赭石掺墨,大笔泼出山体的沉郁,再以焦墨勾几道岩缝,那些凿刻千年的线条便从纸底透出来——原来古人刻在石头上的笔触,早把中国画的“骨法”藏进了岩层。忽然懂得,陇上的写生从不是“描摹”,是让笔尖融进黄泥的涩、炊烟的淡、石窟的沉,让那些质朴的轮廓顺着笔墨生长——就像老屋里的日子,不必修饰,自有一种打动人心的气力。

门治渭:

七月杪,暑气盛,我随一众同好,赴甘肃天水清水县写生。王保安教授领队,每日晨起即出,暮色方归,如是者七日。

初至清水,颇觉其地僻静。黄土高原皱褶里藏着些村落,远望去,像谁随手抛下的几块旧布。蓝得发脆的天底下,山不甚高。沟壑间偶有绿意,也是灰头土脸,倒与当地农人面色相仿。

王保安教授教人画山,不说“师造化”,却道“师自然”。那些山峦褶皱里,确乎藏着召唤,任由墨色晕染。

写生第二、四日傍晚,三楼露台铺开几十幅画作,听师友畅谈,风过时,纸角簌簌,恍若山鸣。

最难忘的是写生现场的请教,王保安教授提笔落纸,笔下山石树屋等,果然瘦硬许多。

归途上,翻看写生稿,忽觉那些山、树、人,都从纸上凸出来,竟比实物更真实。才知写生之道,不在摹形,而在会心——会天地之心,会众生之心。这七日的清水,已渗进调色盘,往后的画里,总会泛起些黄土味罢。

谭茵之:

午后起伏的蝉鸣,寂静的村落,刺眼的阳光,沁着凉意的西瓜,微酸回甘的浆水汤面,记忆里黄土的颜色,将所有人带回写生的路上。

老师曾说:“写生与创作不同,要仔细关注周围,将敏锐的触角伸入周围的每一寸土地,与周遭一切产生连接——甚至,要把嗅到的气味画进画里。”

道理都了然,画时却露了怯。周围环境美而复杂,想入画的物象太多,却不知从何落笔。技法也不娴熟,做不到指哪打哪……合上画板只恨平时不苦练。老师察觉到我的困惑,随手一指,三言两语点出画里的问题和针对我今后学习需要深入的方向,使我收获颇多。

得遇良师,何其有幸。

李直:

写生,就其书面意思已经可以理解:写,抒写、描绘;生,生机、生气,甚至是一种生命的状态。西北之行短暂、热烈而收获颇丰。王保安老师在授课中讲道,我们对景思考时,面对的可能是山野中一阵风吹来,或者是一束花朵的味道,这都是我们在山水画中要表达的。所以在此次写生学习中,我最大的收获是:在以自然为师的同时,更重要的是用心去体验、感悟、认知,进而归纳概括、提炼总结,最终用个性化的、饱含真情实感的方式再现画面。

窦靖舒:

在王保安老师的悉心指导下,我领悟到山水写生的真谛——源于心灵感悟,融汇物我为一;将纷繁复杂的自然景观,透过个人独特的笔墨理解,生动地呈现在纸端,让画作充满生机与盎然趣味。

王老师特别说明,在创作中要注重取舍与节奏,力图使画面主体鲜明、节奏鲜明,避免均匀无变化、平板无趣。对于那些触动心灵的部分,应力求细致入微地描绘;而对于那些对主题并无增益的元素,则要勇于删减,大胆舍弃。

林杰荣:

我从岭南来,行囊里揣着湿漉漉的芭蕉雨气,踏入天水灼目的赤黄里,恍若换了人间。岭南的绿是欲滴的翠,是满山满眼;而此地,是旱风烧成的赤龙,盘卧在千沟万壑间。我的笔尖在画纸上迟疑,竟不知从何落墨。南方的草木润泽,如今面对这大地的筋骨与裂痕,默念着“大漠孤烟直”的苍凉,却难解这眼前的洪荒气魄。

净土寺,浓荫如墨泼下,古寺的飞檐便似蛰伏的苍鹭,引颈待飞。这方清凉世界,竟意外让我这岭南客,觅得几分故园的湿润。坐在连廊上,清风凉意渗入衣衫,古树的虬枝在光影中蜿蜒,如龙蛇游动。然而细辨之下,此地的苍翠终归不同,它更沉郁、更遒劲,仿佛带着黄土的筋骨与风霜的印记,其肃穆与苍劲,分明是镌刻在西北大地上一首无声的边塞诗篇。

十五日写生,感谢王保安、贾荣志、巫卫东三位导师悉心指导。当双眼逐渐适应了黄土的粗粝与浑茫,墨线亦随之舒展而遒劲。临别回望,蓦然心生顿悟:这片莽莽黄土地,不正是造化以最质朴的刀法,镌刻于人间的一部浑厚无字天书么?

郑婷:

天水是黄土高原和秦岭的过渡带,这里有黄红色的土、褶皱的山地,是人文始祖伏羲的发祥地,地貌特征显著,四合院的房子,一面式设计,屋顶的斜坡很大,很多大门上有三个字“耕读弟”“勤俭居”“和谐居”等。本次写生我们以梅峪里为中心,向四周村落行走,在其房子、围墙、门头中寻找节奏、转折、空间。在净土中学习聚散、颜色。在水帘洞中感受古老的色彩以及奇巧。虽然只有六天时间,但在王保安老师的细心指导、同学们相互交流学习中收获满满,期待与老师下一次写生。

梁焯韦:

这次活动,我踏入了从未到过的天水梅峪里。沿途风光乍看与熟悉的关中相似,细瞧却又别具风味,新鲜感随着山路的蜿蜒不断攀升。三角形的民房屋顶、正方形的土墙,在几日写生体验里,渐渐成了我画面中的独特符号。创作过程中,我从最初的细致观察,过渡到融入主观意识,这也深刻影响着我的笔墨运用。此外,与同学们的交流探讨,以及当地人的热情好客,都让我此行收获满满、难以忘怀。

李阳:

兰州画院院长巫卫东和西安美术学院教授王保安带队让我们领悟天水这个神秘而美丽的地方,我们画山脉、村庄,画祖国的大好河山,短短十几天的学习时光让我们看到两位老师高超的画技与谦恭的教学态度。

高爱军:

天水这座被渭水环抱、被麦积山托举的地方,教会我的不只是如何写生、如何运笔、如何用线,更是如何在笔墨里藏住一份“活”的气韵——那是山有骨、水有魂、城有故事的写生。通过本次写生,我感受颇深。好的写生,从来不是把风景“钉”在纸上,而是让风景的气息,在笔墨里慢慢生长,用心和爱去感受大自然的灵气。

赵军鹏:

这次写生活动让我体会到“艺术源于生活,又高于生活”的真谛。在导师带领下走进自然,我不仅学到技法,更懂得观察思考对表达内心的重要性。

这次活动让我对艺术更加热爱与敬畏。我明白写生既是技术磨炼,也是心灵修行。未来我会将感悟融入创作,让作品更有生命力。

陈默:

书画同源,皆为心画,吾心所往,自然山河生灵万物也。

写生之旅,得以走出都市,浸润于山水之间,又得遇良师,幸有佳友,边走边画,不亦乐乎?

甘肃天水,高原江南,集西北风貌之致。山高云低,沟壑纵横,雄浑壮美;古村老树,往日时光缓缓流淌;古寺佛窟,摩崖壁立,古人信仰之光恍然眼前。

无言之诗,皆可入画,眼观此景,气韵具足,唯恐手不足以写胸中之意也。

乙巳仲夏,复得自然,余初尝试指墨于写生途中,酷暑中写一清凉,天地中取之一角,不虚此行也。

编辑 | 黄家馨

摄影 | 程瑞鑫

制作 | 殷 铄、刘根源

校对 | 安亚静

初审 | 殷 铄

复审 | 马子雷

终审 | 金 新

《中国美术报》艺术中心内设美术馆、贵宾接待室、会议室、茶室、视频录播室,背靠中国国家画院,面临三环,功能齐全、设备完善,诚邀您到此举办艺术展、品鉴会、研讨会等活动。

地址:北京市海淀区西三环北路54号

联系人:王会

联系电话:010-68464569 18611300565

《中国美术报》为周报,2025年出版44期。邮发代号:1-171

1.全国各地邮政支局、邮政所均可订阅,264元/年

2.直接向报社订阅,发行联系人:吴坤 电话: 13071178285

新闻热线

电话:010-68469146

邮箱:zgmsbvip@163.com

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6