敦煌在中国,敦煌学在世界。

——季羡林

在世界文化的灿烂星空中,敦煌文化无疑是一颗极为耀眼的明珠,散发着独特而迷人的魅力。它不仅承载着中华民族千年的历史记忆,更以其开放、包容的姿态,吸引着来自世界各地的目光。

本期中国茅台《近观中国》特邀英国观察员大牛走进敦煌,对话来自美国、日本、俄罗斯的资深国际“敦煌粉”,他们和敦煌有怎样的缘分,为何痴迷到愿意“死在这里”?外国学者对于敦煌文化又有怎样的见解?敦煌为什么是“世界的敦煌”,也许你可以在这里找到答案。

美国汉学家要在敦煌养老

史瀚文,一位来自美国的汉学家,通过书本初识敦煌。1987年,23岁的史瀚文终于有机会第一次踏上敦煌的土地,参观莫高窟。精美的石窟,深深吸引了他。此后多年间,他辗转于世界各地多所大学,继续学术研究。2011年,史瀚文通过在一家社会组织中国办事处任职,获得旅居中国的签证,多年学习研究敦煌文化后,2018年,史瀚文正式受邀加入敦煌研究院,成为一位全职外籍研究员。

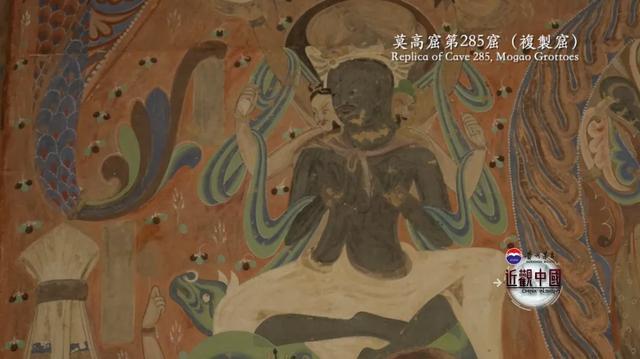

现在的史瀚文,已经成功晋级为一位合格的敦煌向导,他首先带大牛来到了第285窟。在这里,大牛在这里看到了众多源自中国和印度神佛形象的壁画,伏羲、女娲,莫高窟现存最早的弥勒像之一,还有印度教里湿婆、毗湿奴、伽内什、象头神等等。

史瀚文(敦煌研究院研究员):“我特别喜欢这个洞窟,有特别强的多元性。种族、宗教、文化,都在这个空间里交融汇聚,一切都与超脱有关。这就像一场宏大的尝试,各种元素相互交织,努力地走向融合。”

第285窟的壁画,构建出一个天地人以及各路神仙和平共处的世界。它是目前有最早确切纪年题记的洞窟,最被人们所熟知的飞天壁画就出自这里,而茅台的商标也是演化自飞天形象。

1958年,茅台开始借用敦煌飞天形象并沿用至今,除了飞天之外,敦煌壁画中的藻井、莲花、云纹等图案也都被运用在茅台瓶身合格包装上。

史瀚文告诉大牛,他现在很少去中国的其它地方,大部分的时间都待在敦煌,但即便如此,他也没有去完所有735个洞窟。

史瀚文(敦煌研究院研究员):“虽然,我对敦煌文化有一些理解,也有一些观察莫高窟的角度算是比较独特,但对于敦煌,我还有太多要了解的东西,我们才略知皮毛。中国魅力有发掘不尽的惊喜,它总能显露出新的东西,对我这样好奇心旺盛的人来说,这里就是一座金矿。”

当被问及是否会离开敦煌时,史瀚文表示不会,他说这里是他最好的养老地,“敦煌就是我的生活,敦煌莫高窟本身,就像一个大型实验室,我可以在这里验证新假说,提出新问题,我可能会死在这里。”

日本姑娘的理想居所

莫高窟的壁画和佛像上有一种叫“截金”的中国古老的技艺,艺术家窦伟在敦煌潜心研究这项技艺,而他的夫人来自日本,和史瀚文一样是客居敦煌的外国人,对敦煌文化也有着一样的痴迷。

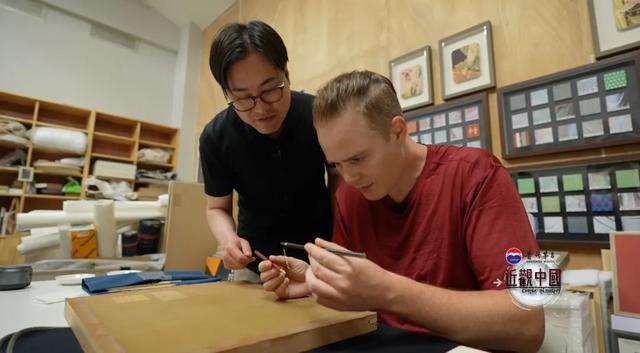

窦伟的研究方向是截金工艺,最初服务于佛教美术,主要用于塑像还有佛教绘画。第172窟中北壁《观无量寿经变》中的两幅菩萨,就是唐代最初发现截金的地方。不过,时至今日,这项古老的技艺几近失传。窦伟最初在日本学习这项技艺,为了更好地进行研究和临摹复刻,窦伟来到技艺发源地敦煌。

窦伟(敦煌研究院馆员):“好多人都不知道壁画里有这个工艺,以为是画出来的,没人去理解它,从那个时候,我就把它作为一个主要研究方向。”

大牛进行“贴金线”的尝试,但结果就是失败失败再失败~他悟了,截金为什么几近失传?因为太枯燥,太细腻,操作起来难度极大。面对窦伟的鼓励,大牛直呼放弃,我要躺平!

窦伟的日本妻子悦子,目前也供职于敦煌研究院。窦伟钻研截金,而悦子则热衷于临摹壁画。

日本学者从1909年开始研究敦煌学,上世纪50年代至70年代间,收集了大量的敦煌吐鲁番文书。2000年,日本《亚洲学刊》出版了“敦煌吐鲁番专号”,展示他们为百年敦煌学研究做出的贡献。

2008年,对中国水墨画着迷的悦子,选择到中央美院进修,结识了同班同学窦伟。毕业后,窦伟去日本读研。二人在结婚后,共同做出了定居中国的决定,于是便向敦煌研究院发出申请。获得批准后,2017年,夫妻二人毫不犹豫地搬迁到这里。

大牛很好奇,一个日本姑娘远嫁中国,还要定居敦煌,会不会有一个很长的适应期?

飨场悦子(敦煌研究院馆员):“我一来到这里就觉得怪熟悉的,也特别喜欢。我小时候的梦想就是住在大沙漠里,我特别喜欢这里的风景。我和敦煌有特殊的缘分,我奶奶信佛,我从小就喜欢画菩萨。9岁10岁的时候,我们学校选我的一幅画作为代表送去美国,当时我画的就是敦煌壁画中的一个菩萨。我决定到敦煌的时候,我妈妈和我说起小时候的故事,就说我和敦煌有很大的缘分。我第一次看到敦煌壁画,就觉得它一点都不陌生。”

悦子今年的工作是要临摹复原第254窟内的一幅壁画。临摹壁画分三步:白描线、做底、上色。现在线稿已经完成,为了让画上的颜色更亮更好看,需要在黄土的底色上刷一层白底。为了更了解这项工作,大牛亲自尝试刷白底,但一旁的悦子却很紧张,只肯让大牛刷了两下,但大牛却理解这种“不信任”,因为源自“太在乎”。每次临摹前,悦子都要去洞窟看不下十次,还要先花一年时间写研究报告,对于自己所最珍重的一生所爱,悦子自然格外上心,她希望通过她临摹的壁画,让更多年轻人了解敦煌文化。

飨场悦子(敦煌研究院馆员):“上世纪80年代,NHK拍摄了关于敦煌的纪录片,所以年长的朋友们对敦煌比较了解,而年轻人则遗憾地对敦煌的了解不多。我希望能够尽可能多地让年轻一代访问敦煌,亲身体验敦煌的精彩之处,感受丝绸之路文化的魅力。”

俄罗斯教授的九色鹿情怀

甘肃政法大学教授奥利娅也是敦煌文化的忠实追逐者。她曾经在甘肃文化翻译中心工作,负责过书籍《中国河西走廊》和《读者》期刊特印版《敦煌号》的翻译工作,在翻译过程中,她对敦煌文化越来越爱,而她的最爱非九色鹿莫属。

光看奥利娅这身行头,大牛就感觉到了铺面而来的九色鹿粉丝气息,胸针、发卡、丝巾,甚至连保温杯上都是有九色鹿元素。

奥利娅(甘肃政法大学教授):“九色鹿是我心中的一个偶像,九色鹿特别爱帮助别人,我也喜欢帮助别人,跟它感觉很接近。”

奥莉娅告诉大牛,她有30多件九色鹿周边,大牛问她为何如此痴迷九色鹿和敦煌,奥莉娅说答案就在莫高窟。

奥利娅(甘肃政法大学教授):“刚进洞窟的时候,我们一般都想看有哪些更有意思和代表性的壁画或者雕塑,但当我进入莫高窟第3窟的时候,我的顺序自然而然就变了,因为这里有千手千眼观音。”

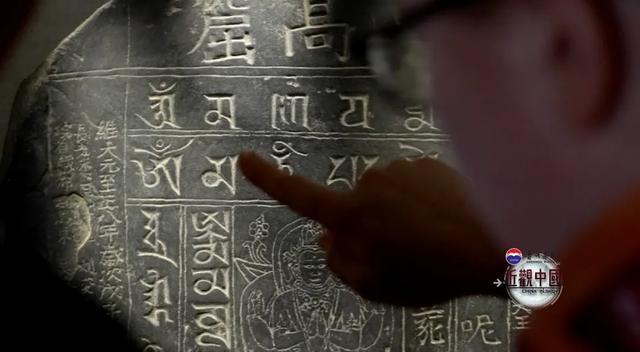

2007年,奥利娅在上大学期间,看到了中国的《千手观音》演出,大受震撼,但当时她对敦煌文化还不了解。直到在翻译工作中,看到了书中展示的第3窟千手千眼观音,她才真正理解了这一表演,也对敦煌文化更加着迷,期待与第3窟的相遇。

2015年,奥莉娅第一次实地看到千手千眼观音,而这场遇见她期盼了3年。现在,她每年都要来敦煌六七次,新的目标是将敦煌文化带进对外汉语课堂。

奥利娅(甘肃政法大学教授):“现在,全世界学习汉语的人越来越多了,连我一个外国人都考上了中国国际中文教师的证书。我们不是说为了就是单纯地给外国人教汉语,我肯定是要增加敦煌文化元素。初期的话,我们可能最多学习敦煌莫高窟中的一些文字。到中级,那肯定是要增加更多内容,比如说关于藏经洞。到高级别,那就可能要该讲壁画内容或者故事了。”

世界各地的人们来到敦煌,走进莫高窟,一旦踏足这片土地,他们就成为了这段史诗的一部分。敦煌作为学术与艺术圣地的意义,早已超越国界,在学者与艺术家的推动下,这座承载了千年文明对话的宝库,它的使命必将延续至遥远的未来。

大牛还有哪些见闻和收获?更多精彩内容,敬请关注本期《近观中国》节目~

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6