文物版“跪得容易”——支蹱:究竟是古人真神,还是今人造神?

本文作者: 春梅狐狸

新书《图解传统服饰搭配》已上线,请多支持

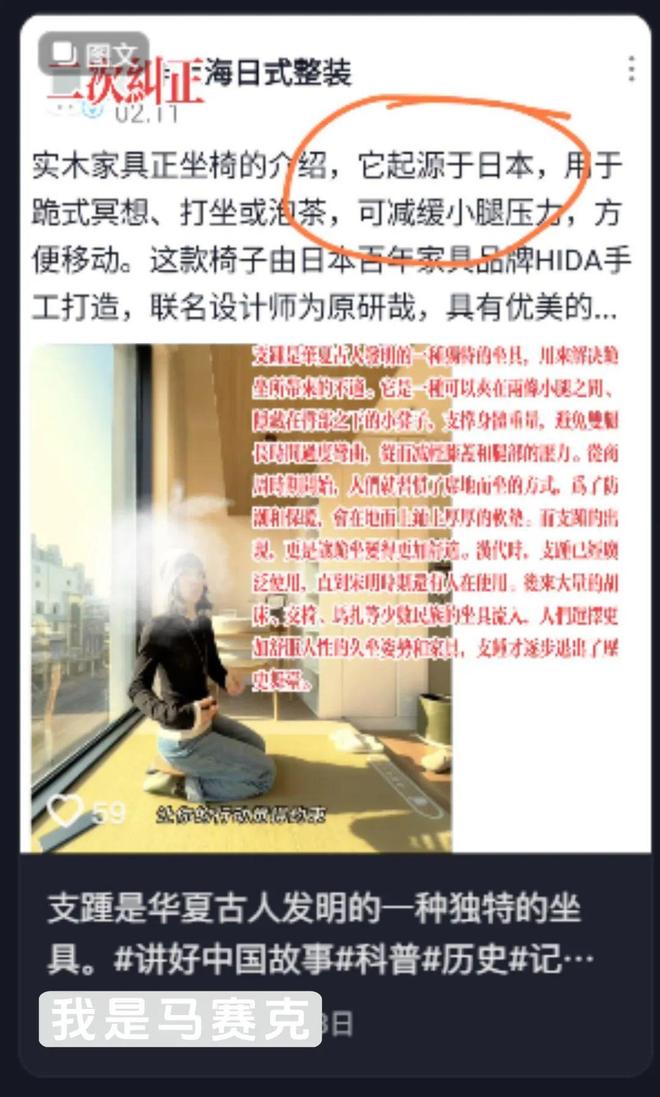

从网络上开始吹捧“支蹱”是席居时代“跪得容易”神器,当然还夹带一些这类账号的祖传技能,讽刺曾经被他们追捧为中国席居传承人的日本没有学走这个。

网络自媒体所谓“科普”封面,网络图片

我就对这个东西很疑惑。X龄大不见得是什么优势,但是网龄长又拥有正常人类的记忆水平,对于这类突然出现的新事物、新名词总是容易多一分警觉的,尤其这还是基于历史与文物的“新”,就更显得有那么几分蹊跷了。

前阵子刚发了《》,就想到可以聊聊类似这种实物有文物、名词有文献,看似符合所谓“二重证据法”的事物,实际上不少都大有问题。这个情况和我们之前还聊过《》《》又有所区别,因为“腰扇”“合欢扇”属于实物本身是很缺乏依据的,反而类似汉服圈的“褶衣”“百迭裙”之流。而我觉得“支蹱”很值得拿来聊一下,是因为它本身的“证明题”实际上是做得很不错的,得以广泛传播的网络心理也非常典型。毕竟,不硬的柿子我不捏。

1

“支蹱”之名,是怎么考证出来的?

先给不了解“支蹱”的人来简单介绍下这个“神器”,以及这个神器的诞生过程。

2022年出版的《考古学集刊 第26集》中有一篇作者为范常喜的文章《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》,将汉墓中出土的一类形制相似的单足、上有弧面板的器物考证为“支蹱”,并且认为这是一种跪坐时放于双足间、臀部下的坐具。

《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》截图

范常喜,中山大学官网介绍页面截图

作者范常喜是古文字领域专家。如果大家看过孙机、扬之水的文章,再去看这篇,就会发现在名物考证上的差异了。考证部分我们后面会慢慢分解,但偏偏在作者本身的领域里就已经可以窥见网络传播这类消息的不可靠性了。

因为从标题开始,考证的名称都是“支蹱”,而非“支踵”。但不论是各路媒体还是网售商家,都坚持叫它“支踵”,还生怕大家不知道自己写差了把拼音标注上去(喜欢教读音,也算是某种特色了)。

B站“支踵”相关视频截图

“蹱”与“踵”字形、读音对比,图/百度汉语

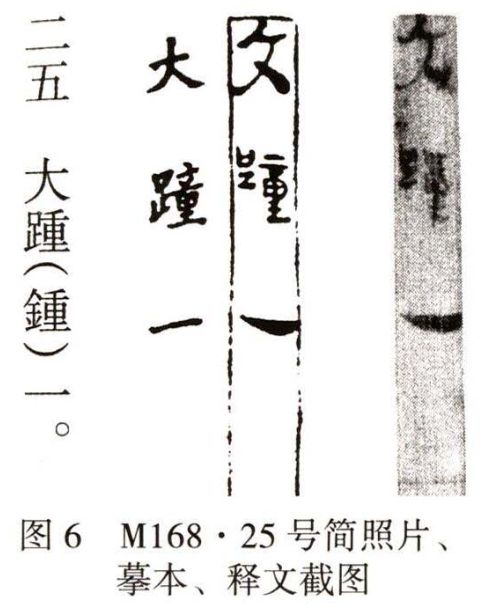

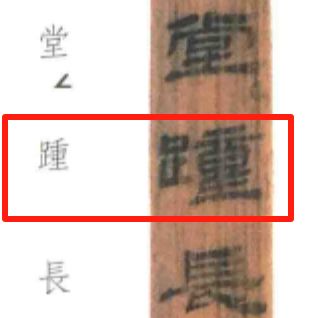

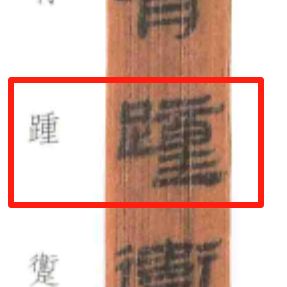

范常喜在文末解释名词的时候写道:“简文‘支蹱’的字面意思即支持脚跟,而对应的实物T形木器主要功用也在于人跪坐时将脚跟架空,脚跟和小腿免受臀部重压,正可谓名副其实”。也就是说,这里的“蹱”作“踵”解,也就是脚跟,那为什么不直接用“支踵”而用“支蹱”呢?因为范常喜提出作为“名”的依据的江陵凤凰山一六八号汉墓遣册就是这么写的。

《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》截图

而“蹱”可作为“踵”的异体字,范常喜在文中表示依据则来自《北京大学藏西汉竹书》一书中作者将“蹱”字释作了“踵”。

《北京大学藏西汉竹书》书页中关于“蹱”释作“踵”的截图

2

漫长的“支蹱”论证链条

以上差不多就是文章里关于名词方面的论证链了,我用大白话给大家复述一遍就是——

在出土有这类文物又有遣册可以对照的墓就只有江陵凤凰山一六八号汉墓,遣册里有“大蹱一”,范常喜认为这里的“大”应该写作“支”,即“支蹱一”。从另外的北大汉简里得出“蹱”“踵”可为异体字,所以“支蹱”就是“支踵”,支撑脚跟,看名称的字面意思跟这类文物的用途有点相似,并且范常喜认为出土的实物和遣册中的这条可以对应,所以捎带着这类文物就叫“支蹱”啦~~

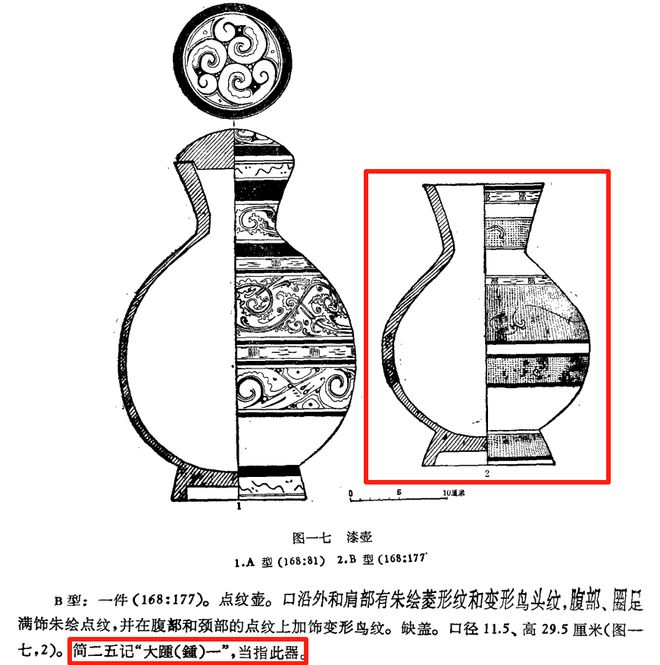

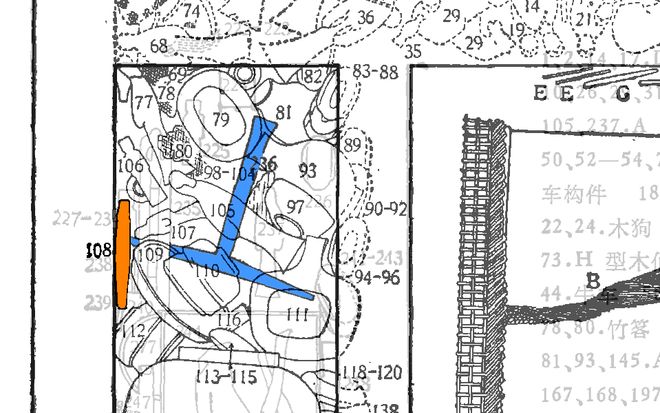

除了文字,这里其实还存在着一个坎。遣册作为随葬品的清单,如果可以与出土文物对照,学者们第一时间就会去对照,凡是有遣册出土的墓都是这么去做的。而江陵凤凰山一六八号汉墓的“大踵(鍾)”,该墓的研究者们是找到了对应文物的,为大漆壶(编号177)。

发掘报告《江陵凤凰山一六八号汉墓》中关于“大踵(鍾)”对应文物的内容截图

也就是说,《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》作者除了论证名词,还得推翻原来学者们对于遣册与出土文物的对应关系。那他是怎么做的呢?

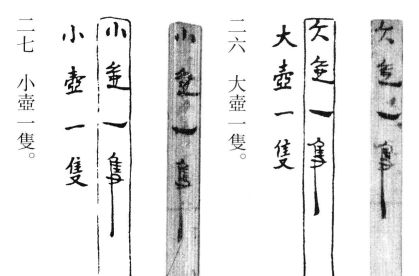

范常喜认为遣册中的数量“一隻(只)”当作“一雙(双)”解,那么对应的文物数量就从1个变成了2个。而遣册中与“大踵”相邻的有“小壺一隻”“大壺一隻”,而学者们在出土文物里恰好找到了小漆壶1个(编号145),大漆壶3个(编号81、93、177),数量是对不上的,对此报告里的解释是遣册少记了一件。而范常喜在比较尺寸后认为81和93、145和177各算“大(小)壺一雙”,数量可以对上了,而“大蹱一”也就空缺出来了,可以用来指T形木器,也就是范常喜想要论证的“支蹱”。

《江陵凤凰山西汉简牍》中关于“大壺一隻”“小壺一隻”的照片、摹本、释文的书页截图

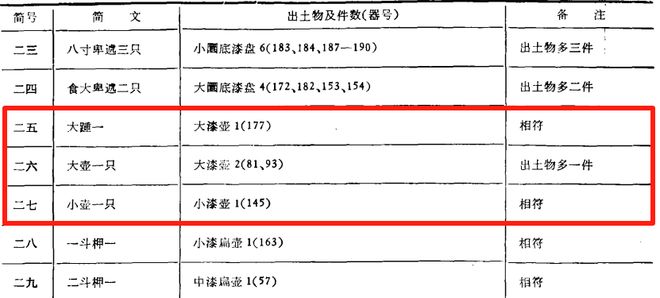

发掘报告《江陵凤凰山一六八号汉墓》中简文与出土文物对应表

很多人估计已经看晕了,因为范常喜在《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》里想要“推翻”的现有研究结论实在是太多了,多到任何一步稍有“不慎”这个论证可能就无法成立。之所以需要翻越这么多“障碍”,还在于可以作为文献依据的证据有且只有凤凰山一六八号汉墓的遣册,它就像唯一的稻草,被攥得太死了。并且,我还要不得不补上一句,这些还都是在建立在这类器物就是“跪坐神器”的基础上对它定名的论证,因为我们聊到现在还没聊到这类器物是怎么论证出来是支撑脚跟用的。这个链条太漫长也太羸弱了。

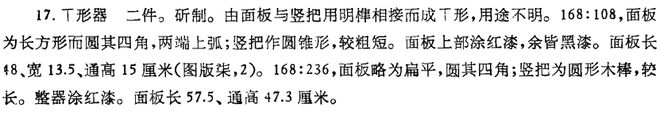

不过已经说到了数量的问题,那就还应该说说凤凰山一六八号汉墓实际上是出土了两件“T形器”,形制相似,差别在于那根竖把(单足)的长短。被范常喜定位“支蹱”的通高15厘米,另一件通高47.3厘米。

发掘报告《江陵凤凰山一六八号汉墓》中关于“T形器”的内容

发掘报告《江陵凤凰山一六八号汉墓》中编号为108的“T形器”的照片,也就是现在认为是“支蹱”的那件

很多人看到这里估计就会觉得,这就是两种器型啊,一个是“支蹱”,另一个长点的就不是了呗。这是因为大家先看到了网络上关于“支蹱”的内容,有了先入为主的思维,然而在凤凰山一六八号汉墓相关的材料里都是把它统称为“T形器”,发掘报告里也归为一类(要知道前面提到的壶报告里可还分了A型B型),文字说明里也未见较大差异。很显然,当时的学者认为它们就像大壶小壶那样是尺寸差异,而不是形制差异。

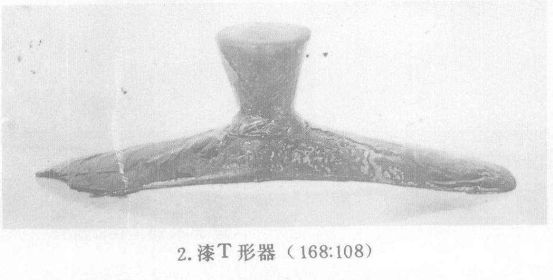

从发掘报告中关于随葬器物分布图看,两件T形器也是上下叠放的,摆放的位置挨得很近。

发掘报告《江陵凤凰山一六八号汉墓》中随葬器物分布图中的T形器位置,本图为两层线图叠图所制。图中标橙者为较短的108号T形器,放于上层;标蓝者为较长的236号T形器,置于下层。

那这件长一点的T形器应该算作什么,范常喜的文章里没有解答,更没有提及。

3

这真的是一种坐具吗?

说完了上面的内容,也只是名词的证据链,这还需要建立在这类文物真就是用来支撑脚跟之上,也就是这类器物的用途证明。其实从文章标题也可以看出,这类器物之前是按照形状命名的,这基本就意味着用途不明。

《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》文中也统计了出土有这类器物的墓葬简报的命名情况,分别为——

“素面黑漆木兀/小几”(山东临沂金雀山一号西汉墓)

“不知名器”(山东临沂银雀山一号西汉墓)

山东临沂银雀山一号西汉墓出土的“不知名器”,图片出自《山东临沂西汉墓发现 <孙子兵法> 和 <孙膑兵法> 等竹简的简报》

“T形器/T形木器”(湖北江陵凤凰山一六八号西汉墓,也就是唯一有遣册的那个墓,以及湖北随州市周家寨八号西汉墓,这个墓另有考证,后文会写到)

湖北随州市周家寨八号西汉墓出土的“T形木器”,图片出自《湖北随州市周家寨墓地M8发掘简报》

“鞍形单足漆木几”(四川成都天回镇老官山西汉墓,原文中提到该墓情况为“材料尚待公布”,但实际上这件早就定名了,在2018年出版的成都博物馆主编的《花重锦官城 成都博物馆历史文物撷珍》及博物馆展出中都显示)

四川成都天回镇老官山西汉墓出土的“鞍形单足漆木几”,图片出自《花重锦官城 成都博物馆历史文物撷珍》

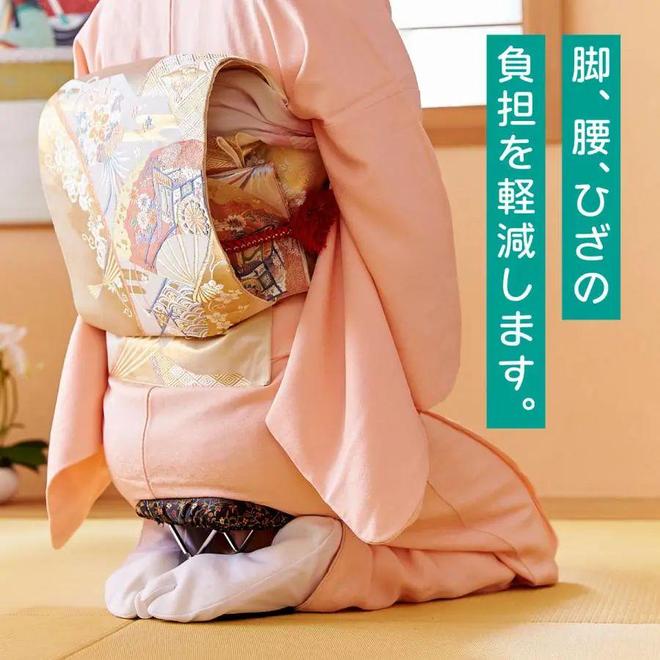

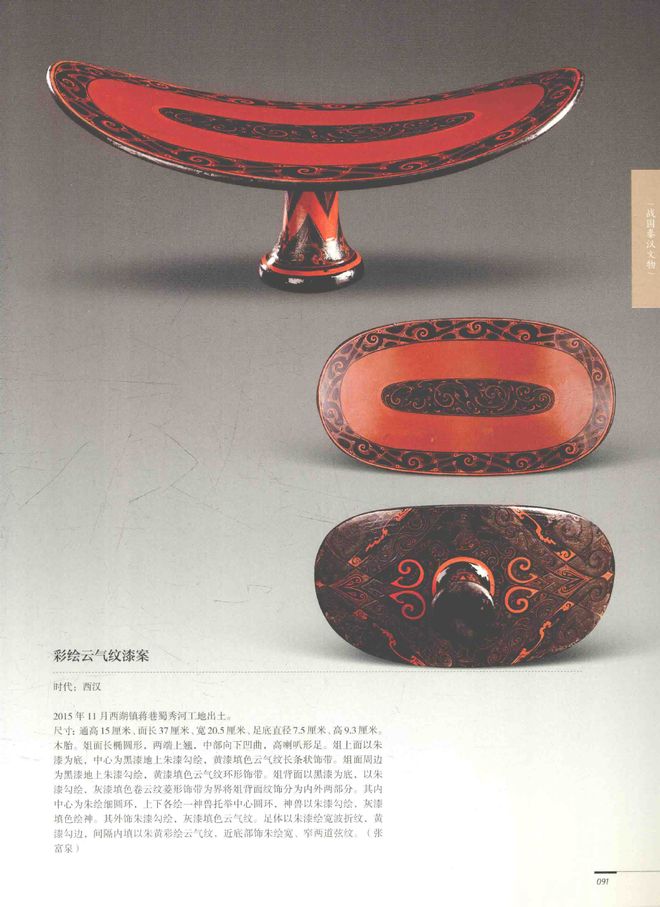

“彩绘云气纹漆案”(江苏省扬州市邗江区西湖镇蒋巷蜀秀河工地出土)

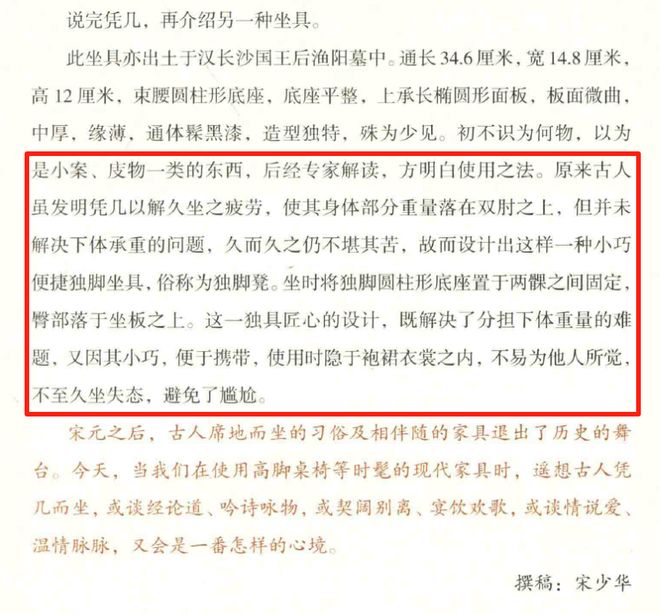

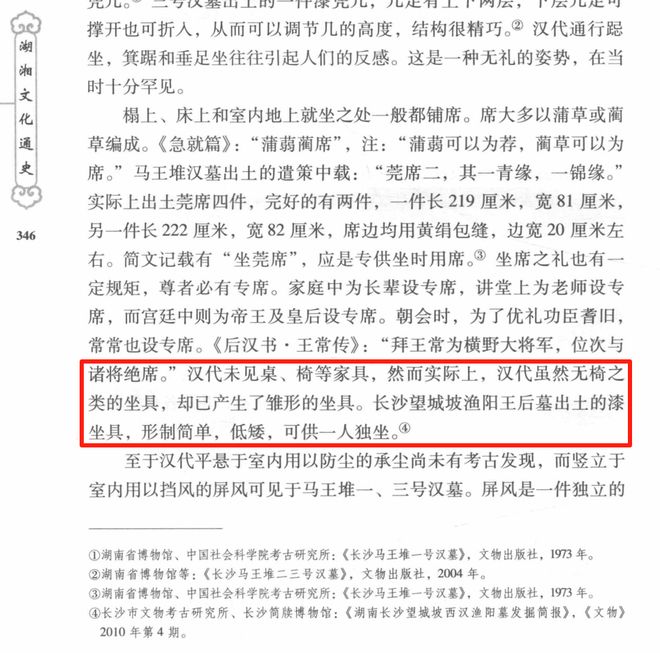

“坐具/漆坐具”(湖南长沙望城坡西汉渔阳墓)

以上,就是目前可以看到出土这类器物的全部了。除了渔阳墓报告直接将其称作“坐具”,其他要么语焉不详地成为“几”“案”,要么放弃猜测客观地称“xx器”。

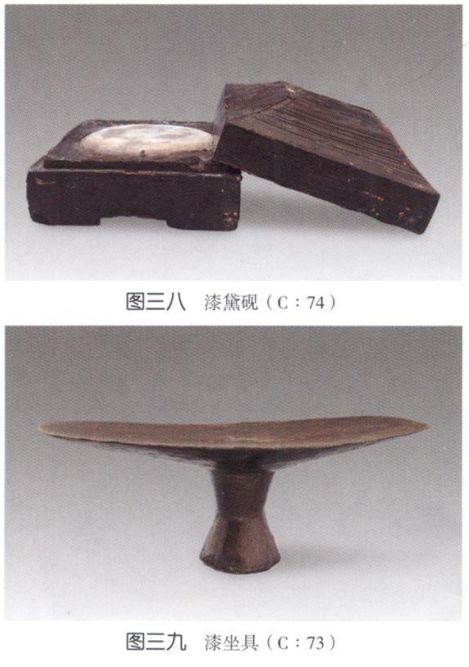

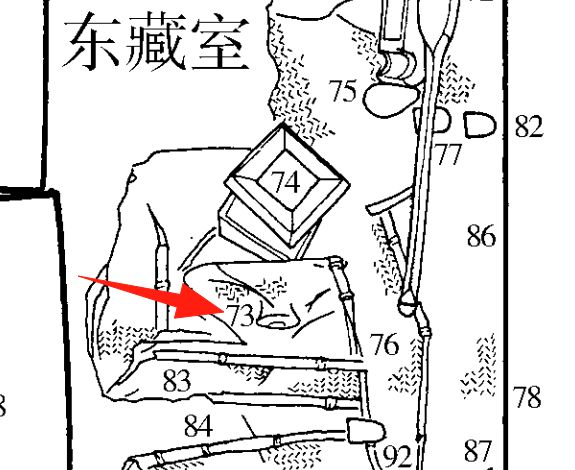

然而我翻了渔阳墓的报告,里面没有给出任何将这种之前没有记载没有论证更没有共识的器物称作“坐具”的依据。并且报告里还提到“出土时与漆砚同置于一个竹笥内”,这就更奇特了,谁家会把坐具和砚台放在一个筐里?

湖南长沙望城坡西汉渔阳墓出土的“漆坐具”“漆黛砚”,图片出自《湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报》

漆坐具(编号C73)出土位置,C74为漆砚,图片出自《湖南长沙望城坡西汉渔阳墓发掘简报》

然而我相信这渔阳墓的“坐具”结论应该是相关学者的主要灵感来源,除了因为就这件出土物被明确定了“坐具”,还在于围绕这件“坐具”写了一大堆关于西汉生活起居的文章,目前网上不少关于“支蹱”的解读大多源自于此。然而,这些文章依然没有论证,究竟此物是如何被论证为“坐具”的。更重要的是,尽管相似器型之前就发现了,但并没有早于渔阳墓定名(2010年)的关于坐具的讨论。

截图自《长沙文物精品漫谈》

截图自《湘湖文化通史》

这些文章没做论证,但范常喜的文章却不得不证,否则就难以名物互认了。原文看似列举了几位学者的不同猜测,实际上基本也都是不做考证地沿用“坐具”定论,唯有王育成可能是从“几”“案”这个早期定名出发做的用途猜想,且他的文章也早于渔阳墓,可见发掘报告中的定名对于后续考证的影响。

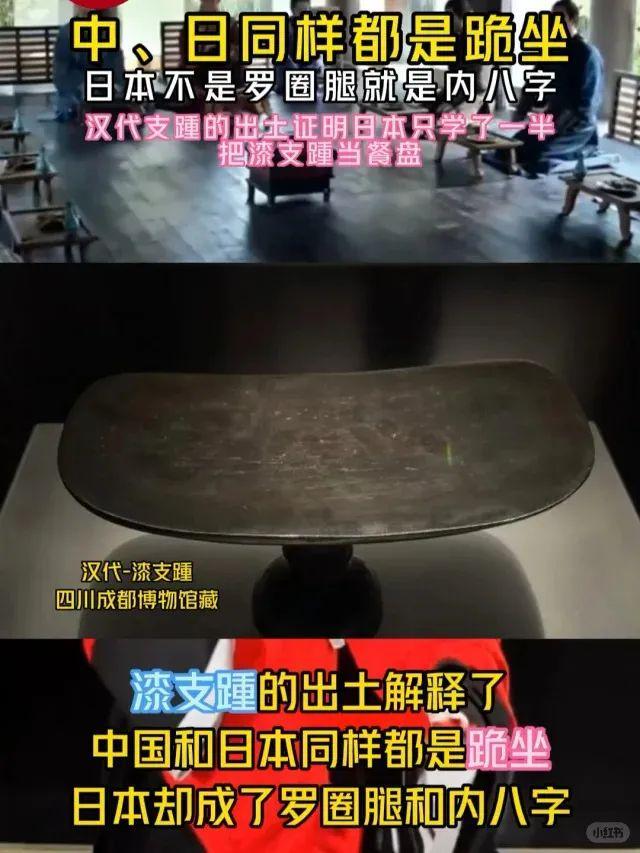

王育成认为此物可做“独足兀/单足几”,夹于膝间使用(相关文章发表于1999年),而范常喜认为“目前出土的T形木器通高在9.7~15厘米之问,而普通成人跪坐时大腿与小腿相叠的高度一般约18厘米,故仅就T形木器的高度来看,实无法夹置于跪坐时的双膝之间以起到支撑双臂的作用”。

《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》截图

但我们前面已经提到过凤凰山一六八号墓出土有比较长的T形器,那件显然是符合王育成所述的用法。

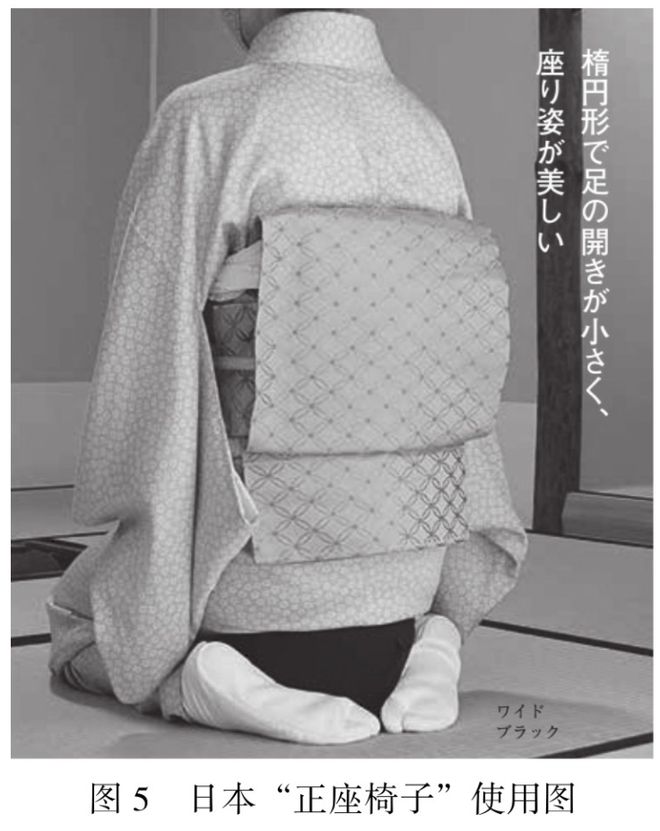

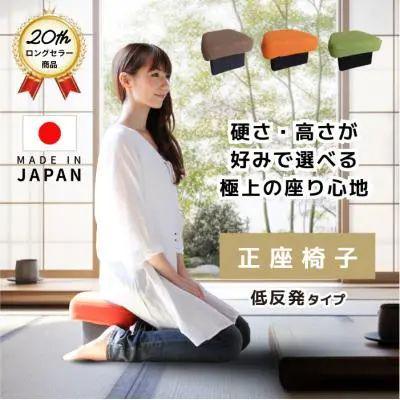

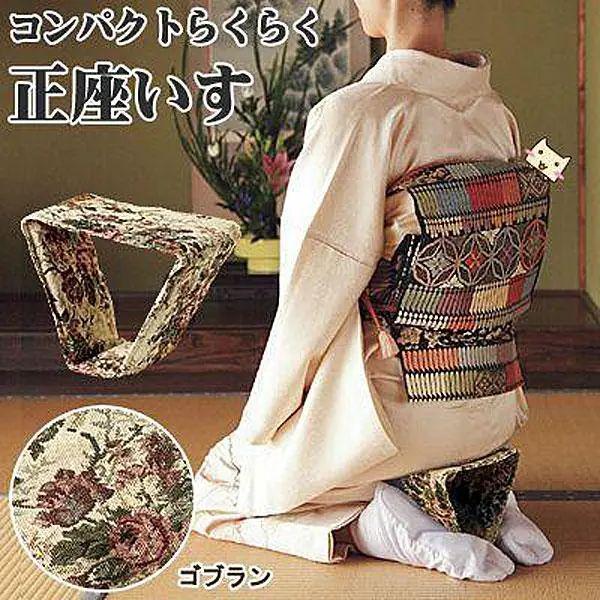

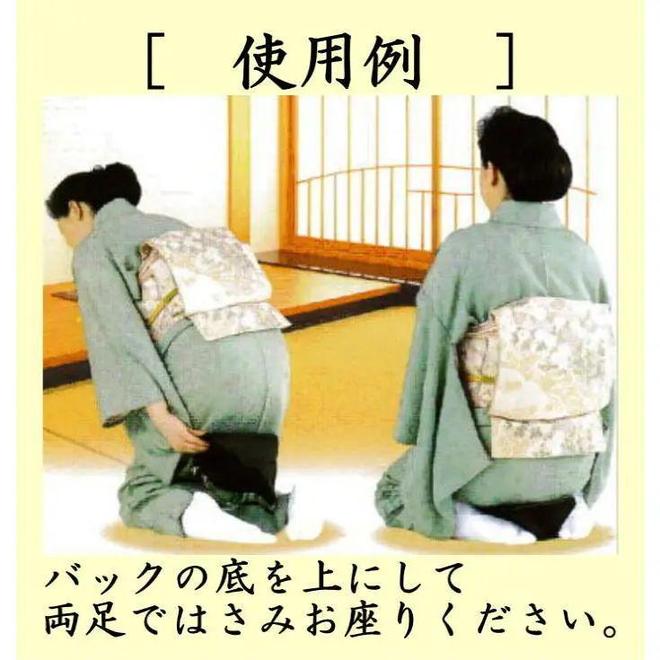

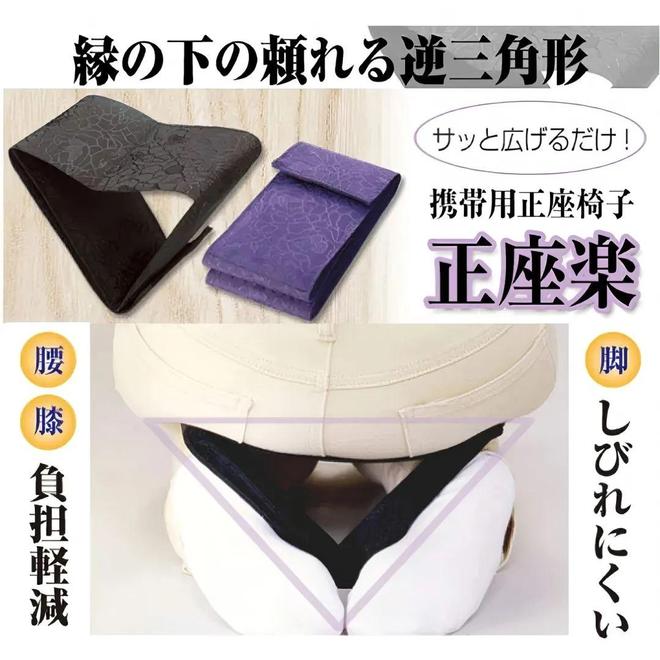

马怡的观点也是直接采用“皆是跪坐的坐具”这个结论,但《中国古代书写方式探源》一文(发表于2013年)的注释中补充了两点:其一,坐具的用法他是从黄展岳处得来的;其二,日本学者籾山明告诉他“日本现代还有类似的坐具”。范常喜直接顺着第二点表示“使用方法应与日本当下仍在使用的‘合曳’‘正座椅子’等坐具相同”。

《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》截图

日网售卖的“合曳”“正座椅子”

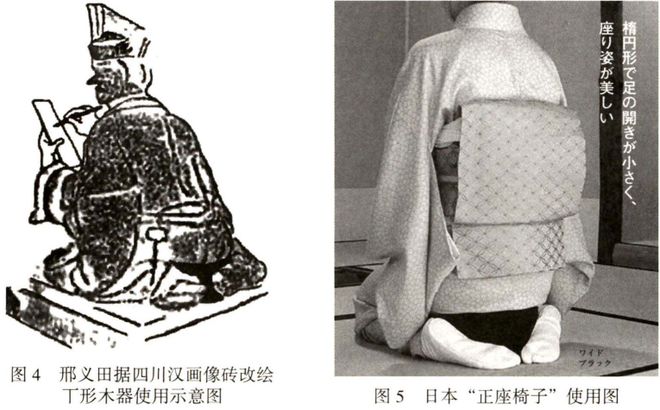

日本正座椅子的使用方式

(这个画面是不是很熟悉,跟现在汉服示范如出一辙)

那这就很搞笑了,毕竟现在网络对于“支蹱”的宣传口径都是打脸日本,什么“中国人的坐具、日本人的餐盘”,什么“同样是跪坐却只有日本人跪成罗圈腿是因为没学走支踵”等等。

网络自媒体有关“支蹱”的封面,网络图片

然而,在源头文章的论证里,日本的“正座椅子”却起到了很重要的实证作用,因为这件器物除了有出土物以外,它的用途真就是全靠猜,甚至都无法解答,我国历史上是否真的存在过这样一种“跪坐神器”。

这里又有几点可作讨论——

以汉代的着装,这件器物难以藏于服装内,如果有使用则在画像、陶俑等上是可以有所体现的,但目前是没有任何图像例证的。邢义田在2019年出版的《今尘集:秦汉时代的简牍、画像与文化流播》赞同“坐具”观点又实在没有图像便只好在画像砖拓本上改绘了一版。

图片出自《今尘集:秦汉时代的简牍、画像与文化流播》

图上的这个黑色“支蹱”是作者自己画上去的

日本的正座椅子

至于文献相关的记载更是无处可寻。

这类器具即便高度较低,但作为坐具使用依然会改变坐高、影响坐姿,即便不是背面等特定角度,应该也可以窥见一些端倪。

日网对于正座椅子的商品宣传

并且,相关出土物几乎都为漆木器,足部都有特定造型圈足设计,有的彩绘还异常华丽,作为置于臀下的坐具来说实在是有点不太匹配。

江苏省扬州市邗江区西湖镇蒋巷蜀秀河工地出土的“彩绘云气纹漆案”,图片出自《广陵遗珍:扬州出土文物选粹》

这点也可以与日本的正座椅子相印证,此类物件更注重功能性,如便携、可折叠或可拆卸、可调节或多用途等,并不侧重外观。

合曳(正座椅子)组装方式

可折叠便携是正座椅子很常见的产品设计卖点

甚至于日本的这个合曳(正座椅子)也非常值得怀疑,像是半路产物,有点像之前古装剧跟日本学什么白妆红妆,却没想过这些都是日本自己的近现代发挥。如果合曳(正座椅子)历史没有那么久远,那就和这些出土物毫无关系了,论证性也就大大降低了。

4

警惕“支蹱”式的网络封神路

有关“支蹱”的考证文章说到底也只有范常喜的这篇《汉墓出土T形木器名“支蹱”考》,而且前面已经花了不小的篇幅来讨论这个证明的链条过长、论据过于单一、推翻的既定学术认知过多等问题,那么这至少是一个值得商榷的结论,类似的学术考证繁多又怎么会是它在网络上封神了呢?甚至在一些宣传中,几乎到了中国席居时代应该人手一把这种小板凳的程度。

首先,很明显大多数人是没有看过原文的,至少没有仔细去看它是怎么考证出来,而是只看了一个结论。这在我看来,与鹦鹉学舌无异。很多人以为下载了一篇论文的pdf就叫学习了,复述了一句考证结论就叫科普,这样的过程和迷信无异,科学之所以成为科学、学术之所以成为学术,重要的不仅仅是人类又向未知领域探索了多少,而是人类拥有独立思考并且在吸收新知识的过程中保持思考。

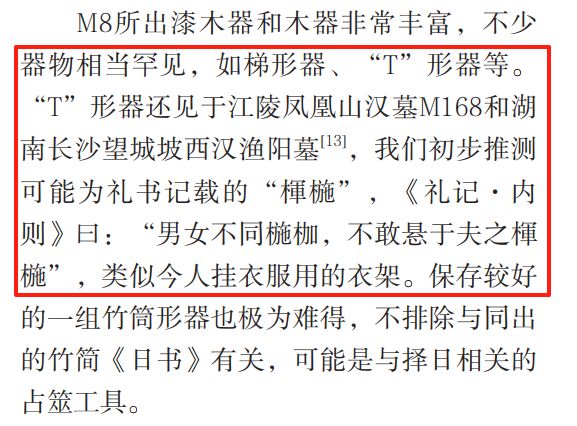

在上面的内容里我反复提到了一件事,就是渔阳墓将这件器物定为“坐具”是没有经过任何论证的。正确的做法应该是像《湖北随州市周家寨墓地M8发掘简报》那样,对于没有共识结论的器物用“T形木器”这样保持客观的定名,若有自己的想法则用“我们初步推测可能为”来阐述(周家寨八号墓的发掘与报告发表时间2017年是晚于渔阳墓的,报告里也提及了渔阳墓,可见是见过渔阳墓的定名的)。

《湖北随州市周家寨墓地M8发掘简报》截图

尽管范常喜在文章里觉得周家寨八号墓报告里的推测“没有多少理据,无法令人信从”,但学术能力和治学态度是两码事,至少这个态度与做法可太值得学习了。而其他学者在采用这一结论并进行其他领域研讨的时候也没有去溯源这个结论,这才叫“没有多少理据,无法令人信从”。比如马怡在文章注释里提到,这个坐具用来是从黄展岳处得来的,但我要知道的不是这个结论来自于多么厉害的学者,而是这个结论如何得来。不过马怡好歹提了一嘴,更多的是直接使用这个结论。

所以在“支蹱”的问题上不仅仅是网友们在人云亦云,学者们更是。类似的问题在学界并不少,但这个的结论这么新、不确定的因素这么多,就像我开篇说的,关注相关领域时间比较长且记性不差的应该有所警觉,哪怕是为了自己学习新知识去看看论证过程呢?

其次,“支蹱”的出现很大程度解决了如今起居方式下人们对于席居时代的疑惑,甚至可以说偏见。就像总有人问一些满绣的衣服要怎么洗,没有空调的古代要怎么穿等,很多已经被现代生活填满的思维惯式,哪怕给了正确回答他们也不会相信的,更无法理解。对于那些崇古又不信古的人来说,他们非常需要一个在现代模式下也能行得通的答案。“支蹱”就是他们找到的关于跪坐的现代答案,往席居方式里塞一把小板凳——这句是描述也是比喻。

“支蹱”后来的舆论的方向又极大地满足了很多人渴望日本是中国文化拙劣的模仿者的期待。这是个很常见的爽文模式,大家多看几部短剧就会发现一大半的编剧套路都是这样,不少文化自媒体也是按照这个套路编写那些与日韩越等、甚至是少数民族相关的文化内容的。有的还可以进一步续写剧情,什么老祖宗故意使坏不告诉日本人这个器物的正确用法,什么日本人看到有这样的正座椅子破防了,什么日本又要来把这个占为自己文化……

“支踵”相关视频标题

(那个日本把这个器型当寿司盘的说法同样也没看到证明或图片)

最后扩展一下本文的炮弹——

“支蹱”的整个证明过程看似非常符合“二重证据法”,你看既有“地下之实物”的出土文物,又有“纸上之遗文”的遣册文字,这不就科学的历史文化么!类似的情况还有《》里提到的“褶衣”,也是实物有文物,名字有文献,但不做严密论证,只做随意连线,跟指鹿为马有什么区别?“马”之名也有出处,“鹿”之物也有活体,连一下是不是也符合“二重证据法”了?这里不是说范常喜的这篇文章,因为“支蹱”考证的这篇文章已经算是非常周全了,只是环节太多、孤证太多的问题,我说就是汉服圈(可能还有别的领域,但我不关注所以不能尽数了解)时不时蹦出来的一些新连线的“研究成果”,要是质疑几句人家还左手“文献”右手“文物”地铿锵有力呢!

本文完

作者 | 春梅狐狸

* 最近的文章 *

(点击封面图片可跳转至文章页面)

春梅狐狸 传统服饰

脸着地的藏狐,故纸堆里的服饰爱好者

笔者已出版《图解中国传统服饰》《图解传统服饰搭配》,请多支持

如果喜欢 ❤ 记得关注

(小红书搜索“大尾巴阅读室”可解锁更多碎片感悟)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6