唐诗有何魅力,穿越千年仍打动人心?唐诗之美不止在意象和声韵,更在背后的构思与结构。

学者蔡宗齐的新作《唐诗所以然》精选72首经典唐诗,对律诗、绝句、古诗三种体裁进行对比分析,系统阐释不同诗体的形式特征与艺术特质;创新性地将诗歌划分为13个主题类别,通过同主题作品的对比解读,清晰呈现闻名的诗人们在题材处理上的独门绝技;运用现代语言学分析方法,从字法、句法、章法进行层层剖析,揭示每首诗“所以好”的内在肌理,揭示诗歌创作的艺术规律。

杜甫《登高》:当七律达到极致时

若论七律第一之争最强劲的候选作品,当数杜甫的《登高》,在这首诗中,我们将会领略到七律这种诗体的极致之美。

《登高》作于唐代宗大历二年(767)秋,此时安史之乱结束已有四年,但地方军阀又乘势而起,相互争夺地盘。杜甫于 759年定居成都,入严武幕府。然永泰元年(765)严武病逝,杜甫失却凭依,只得离开成都草堂,乘舟东下。本欲直达夔门,却因病魔缠身,于云安修养数月方抵夔州,此时已是次年(766)晚春。秋后柏茂琳为夔州都督,在其帮助下,杜甫定居此地,一住就是三个年头。在这三年里,他的生活困苦,身体饱受摧残,疟疾、肺病、风痹不断地缠绕着他,几乎成了一个残废的老人。

诗人来到白帝城外的高台,登高临眺,百感交集。望中所见,激起意中所触:萧瑟的秋江景色,引发其身世飘零之感慨,渗入他老病孤愁之哀思。于是,这首被誉为“七律之冠”的《登高》便诞生了。

明代学者胡应麟对《登高》有极高的评价,用生动铿锵的语言陈述了此诗为七律第一的原因:

杜“风急天高”一章五十六字,如海底珊瑚,瘦劲难名,沉深莫测,而精光万丈,力量万钧。通章章法、句法、字法,前无昔人,后无来学。微有说者,是杜诗,非唐诗耳。然此诗自当为古今七言律第一,不必为唐人七言律第一也。(《诗薮》)

他认为这首诗“精光万丈,力量万钧”,有十分强烈的艺术感召力,但又如海底珊瑚深不可测,只能意会不可言传。接着,他又试图将这些抽象的赞美落到实处,把此诗的万丈精光、万钧力量归于章法、句法、字法的独创。但很可惜,他的分析戛然而止,没有进一步说明此诗章法、句法、字法的过人之处。

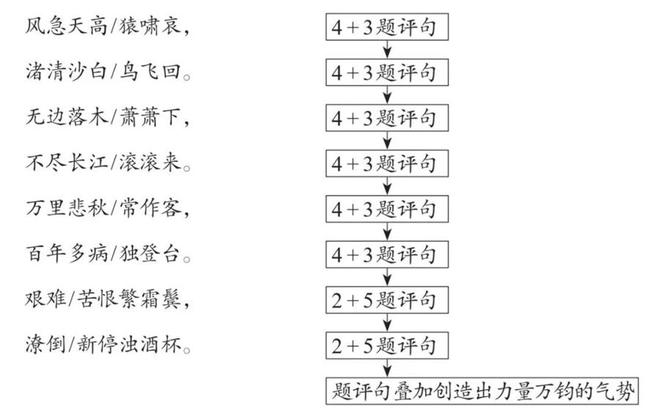

古人对此诗的评价,多集中在中间两联,认为这一部分最绝妙,同时有些学者对此诗的结句颇为不满,如王世贞评价“结亦微弱”(《艺苑卮言》)、王夫之认为“结句生僵”(《唐诗评选》),均认为最后一句配不上整首诗的气度。在此诗收获的批评与赞誉中,有一个至今没有得以解决的问题。很多诗论家认为《登高》全诗都是对仗,但却一气贯通到底,如吴农祥说“八句俱对,一气折旋”(查慎行《初白庵诗评》引),查慎行说“八句皆切对而不伤气,所以称雄”(《初白庵诗评》)。

这就有一个明显的矛盾,若全诗都对仗的话,如何能做到一气贯通呢?大家都知道,对偶句通常产生一种滞后作用,进一步退半步,将表达情感的速度放慢,令人反复琢磨、流连忘返,而“高浑一气”则要求情感的抒发流畅紧凑、喷涌而发。古代诗论家们清晰地感知到了这个矛盾点,但却一直没能给出合理的解释。

我以为,这首诗通篇对仗,其气势又能连贯直下,究其原因是杜甫对题评句法和叠加章法的创新妙用。胡应麟称此诗过人之处在其章法、句法、字法,这三者中头两项讲得极准,但最后一项字法不应列入其中,因为此诗语言粗实,没有任何精心炼字的痕迹。徐增评杜甫顿挫云:“夫顿处皆截,挫处皆连,顿多挫少。唐人得意乃在此。 ”(《而庵说唐诗》)......

《登高》的章法也有很多创新。律诗固有的章法有两个维度,一是意义上的起承转合,二是形式上非对偶联与对偶联的轮换。在这两个维度上,《登高》都有非同寻常的创新。在意义的维度上,此诗的首联和尾联之间没有杜甫律诗中常见那种相互呼应、循环往复的“合”,像《春望》《登岳阳楼》诸篇所示。“潦倒新停浊酒杯”与“风急天高猿啸哀”难以拉扯上什么关系。......

形式维度上的创新也令人耳目一新。全诗四联都用对偶,但读来很难察觉。拿杜甫的绝句名篇做比较,“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”。读此诗,我们没有任何前进的感觉,而是驻足于一个定点之上,从下、上、西、东四个方面眺望或想象各种景物。《登高》却不给人这种在定点上流连忘返的感觉。

因此,句与句之间不是进一步退半步的迟缓推展,而是可以形成环环相扣,一往直前的态势。七律全用题评式对偶句这种奇特的效果,大概是杜甫首先发现的,而且他一用就达到极致,做到通篇对仗而又“一意贯串,一气呵成”(胡应麟《诗薮》)。此诗八句中叠加使用的题评句,犹如先秦唐宋的古文中的叠加排比句式,创造出律诗中罕见“力量万钧”的气势。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6