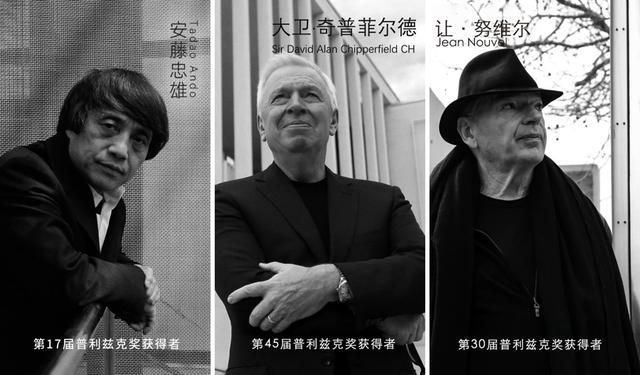

新民艺评|卜翌:安藤忠雄、大卫·齐普菲尔德、让·努维尔为何都钟情上海?

当深度游成为探索世界的全新语法,建筑打卡愈加时髦——从茨城的光之教堂,到伦敦的碎片大厦;从纽约高线公园的空中绿廊,到蓬皮杜的艺术狂想……全球旅人追逐普利兹克奖得主杰作的足迹,试图通过线条、材质、棱角与光影,来感受一个城市的人文脉络与未来生活。

然而,曾几何时,上海早已悄然织就一张稠密的大师作品网络——安藤忠雄、大卫·奇普菲尔德、让·努维尔……这些大师作品遍布在本城的各个区域——从浦江两岸到苏河之滨,从徐家汇到外滩源,从西岸到凌空……他们将个人风格融汇本城精神,生成了全新的城市风尚,筑就了解读魔都当下气质的重要线索。以外滩建筑和邬达克时代武康大楼为表征的东方巴黎的过往荣光依旧,而今时今日的上海,也早就成了全球当代建筑大师理念碰撞的试验场,和与作品共生的生命体。

这其中,普利兹克建筑奖作为建筑界的最高荣誉,其得主作品在上海的落地,尤其凸显上海作为国际大都会海纳百川的胸襟。正如某位建筑大师所言:“建筑应创造更公平、可持续的世界”——而上海正以它的方式,让这样的理想渐次着陆。

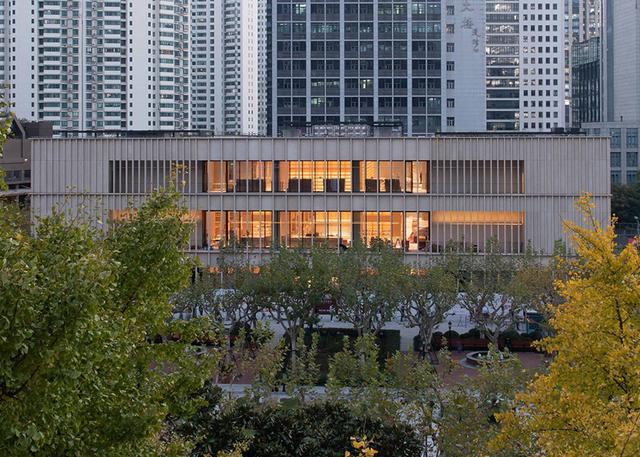

2023年普奖得主大卫·奇普菲尔德的设计风格崇尚严谨、内敛,他尤其擅长在历史语境中进行现代性表达。在上海,他的代表作之一徐家汇书院堪称“城市修复”的范本。其以仅18米高的体量,温和地回应身旁已有百年历史的哥特式天主教堂。那些预制的混凝土立柱形成的敞廊,非但没有割裂空间,反而重新缝合了历史的公共性,成为市民日常穿行、停留、阅读的开放性纽带。

徐家汇书院

他的另一个代表作西岸美术馆,将三个形态纯净的方盒子以风车状布局悬浮而起,巨型玻璃幕窗引入黄浦江景于室内,重构了美术馆作为“城市客厅”的定义。至于在洛克·外滩源,他的手法转向历史织补——项目保留了20世纪20年代美丰洋行的东、南立面,与现代玻璃塔楼形成时空断层。实际上,在上海诸多知名历史建筑的翻新改造中,都有他的手笔。上海市中心最大的里弄式历史建筑群——张园,也是他在上海的建筑事务所主控修缮与更新的规划。他以克制的姿态,将文旅商业功能引进历史肌理,恰恰契合了这座城市独特的“新旧共生”的文化气质。

西岸美术馆

洛克·外滩源

1995年普奖得主安藤忠雄以其独树一帜的清水混凝土美学在世界建筑界享有盛誉。他的设计,总试图在冰冷的建筑材料中注入禅意的哲思,让光影、风和水成为空间的灵魂。在上海,他的作品同样延续了这种风格。嘉定远香湖畔的上海保利大剧院作为他在中国的代表作之一——巨型混凝土圆筒悬浮于人工湖上,通过圆形、方形等几何体块营造出富有张力的空间感,亦打破了传统剧院的封闭感,形成了一个开放的、与城市公共空间无缝衔接的文化地标。安藤忠雄自己曾评价这是其在中国“所有设计里最好的体现”。

上海保利大剧院

另一位2008年普利兹克奖得主让·努维尔,以其对光线、色彩和材质的大胆运用而著称。他为上海打造的浦东美术馆是他在中国的力作——浦东江畔简洁的白色花岗岩几何体块作为建筑的主体,与浦西外滩万国建筑群遥相呼应,嵌入了镜面等元素,将浦江两岸建筑群尽收其中,反射出华丽而变幻的城市景观。这种设计模糊了建筑与环境的边界,更演绎出上海的双面性——历史沉淀与未来野心,实现了建筑与城市的深度互动。

浦东美术馆

和贝聿铭当年在卢浮宫前的金字塔一般,这些大师作品初落地时,也因其超前的理念而显得格格不入,随着时间的推移,逐渐在沉淀中与城市生活深度交织,与这座城市杂糅共生,成了上海不可分割的一部分。

譬如已故的建筑女魔头、2004年普奖得主扎哈·哈迪德的“凌空SOHO”,以其超现实流线型外观,曾被视为虹桥枢纽的异星来客——其状如同未来世界的飞行器,打破了传统办公建筑的方正格局,给人以强烈的视觉冲击,在功能上也为办公空间提供了多样化的布局可能。现在早已成为年轻群体的赛博朋克打卡地,以及上海大都会文化中代表创新和未来感的一部分。

凌空SOHO

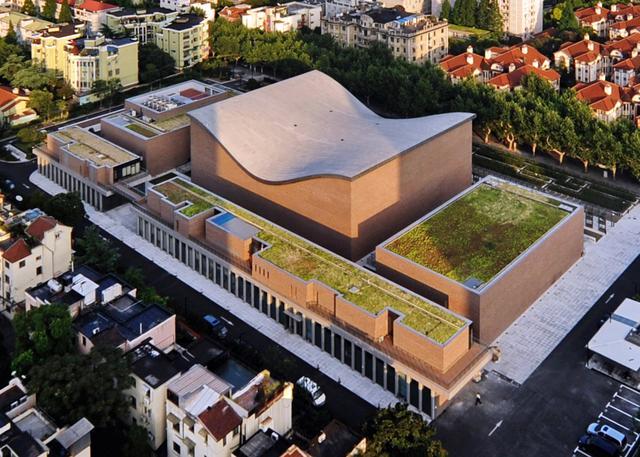

又比方2019年普奖得主矶崎新,其作品以突破传统框架、超越世代和国界观念著称。他的代表作上海交响乐团音乐厅,以黏土砖外墙包裹中国首个“全浮建筑”,被上海市民昵称为“馄饨皮”,实则内里用了300个隔震器消解地铁震动,达到科技与声学艺术的极致融合。

上海交响乐团音乐厅

事实上,普利兹克奖近年一贯强调“社会关怀”与“可持续创新”,而上海以包容性将这些理念转化为本土生活方式。除了普奖获得者以外,上海还有许多其他大师的作品,正在进行着可持续性的市民实践,并允许“未完成美学”的持续进化。

最著名的例子无过于由英国鬼才建筑师托马斯·赫斯维克设计的天安千树。这个项目曾因与纽约小岛公园异曲同工的“悬浮森林”造型刷屏,是近年来最具话题性的建筑之一。建筑主体将400多个错落有致的露台和1000多棵树木融入其中,创造出前所未有的垂直森林景观。这个设计理念,是建筑师对未来城市可持续发展的一次大胆探索。它挑战了传统城市建筑与自然环境的二元对立,试图在城市中心打造一个生态友好、充满生机的公共空间。尽管初期备受争议,但如今人气旺盛晋升网红,其滨河步道与植物生态系统日渐被接纳,还被称赞是“童话城堡的现实投影”,体现了冲突中生长的新美学共识。其带来的绿色理念和视觉冲击,引发了人们对未来城市形态的无限遐想。

天安千树

此外,还有日本建筑师隈研吾以其“负建筑”理念和对自然材料的偏爱而闻名。他的“船厂1862”,保留了百年船厂旧址大量的工业痕迹和粗犷的混凝土结构。建筑师在原有的基础上,引入了温暖的木材、通透的玻璃,承袭了船厂的“记忆”,同时又改造得富有温度和艺术感,是一次将工业遗存活化为文化艺术空间的成功实践。

船厂1862

从邬达克到上述大师,上海的建筑传奇可以由“异乡人”书写,却最终沉淀为城市自身的文化基因。这些大师的作品以先锋之姿介入城市脉络,在争议中与市民生活逐步和解,最终成为上海“可持续浪漫主义”的注脚。

在世界范围内需辗转多地才能集齐的明星建筑,在上海可一城看尽大师谱系。上海以更集约的时空尺度提供了同等量级的建筑体验,甚至因文化杂交的独特性而更具生命力。同时本土文化对大师风格的再创造,令其建设理念不再是图纸上的乌托邦,而成为上海日常的呼吸与脉动。他们的作品,那些建筑,终在黄浦江的潮汐中长成了新的本土。

原标题:《新民艺评|卜翌:安藤忠雄、大卫·齐普菲尔德、让·努维尔为何都钟情上海?》

栏目编辑:吴南瑶 文字编辑:钱卫

来源:作者:卜翌

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6