《我在故宫修文物》之后,我在高原修补时间

★星标“醍醐”,和西藏保持联系~

《我在故宫修文物》之后,我在高原修补时间

距离纪录片《我在故宫修文物》播出已经快过去10年。故宫博物院钟表修复师亓昊楠仍记得10年前文物修复领域的突然爆火,也难忘20年前与师父两人在深宫高墙内默默坚守的岁月。

当关注的热潮逐渐退去,修复师手中的齿轮仍要继续转动——2024年,一个令人振奋的消息传来,在西藏发现了古钟表的踪迹。

作为宫廷贡品的钟表,为何会出现在几千公里外的雪域之上?修复师们又将如何唤醒沉睡的时光记忆?

以下是亓昊楠的讲述。

何为“古钟表”?

古钟表修复室位于故宫西三所,历史上曾是“冷宫”所在。

《我在故宫修文物》出圈之前,古钟表修复正是一门深藏“冷宫”的手艺,大众对此认知几乎没有。某次老同学闲聊问起我的职业,一说修钟表,他们最多只能联想到超市门口换电池、表带的铺子。

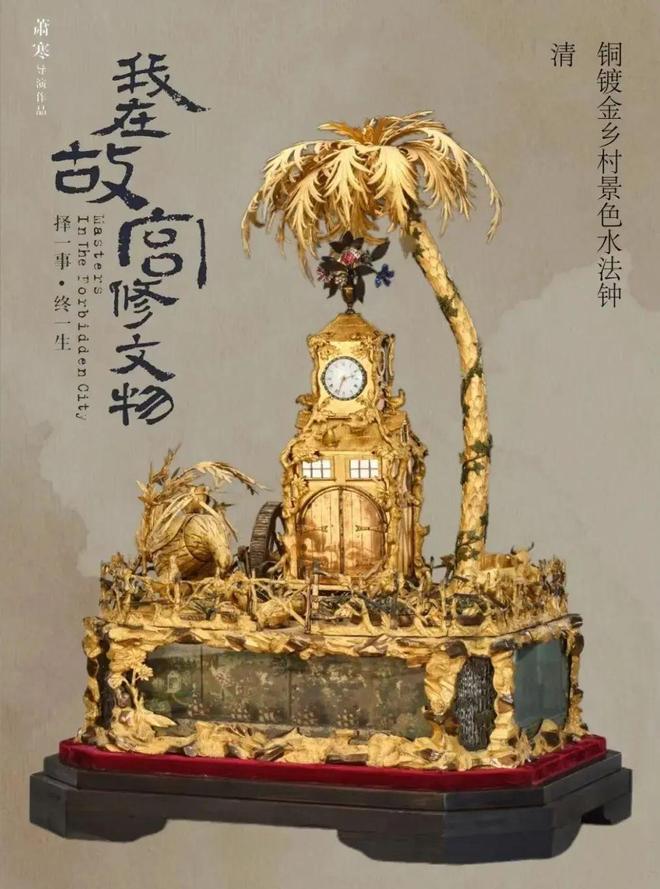

而随着纪录片的热播,一个鎏金溢彩的机械世界向观众展开——集艺术与科技于一身的古钟表,凭借华丽的外表、精妙的构造与令人惊叹的表演功能,成为备受帝王青睐的“西洋奇器”。

现藏于故宫博物院的古钟表有1500余件,主要来自英国、法国、瑞士,以及清宫做钟处、广州和苏州,其中多为清康熙至乾隆时期的藏品。这些珍贵的时计,承载着东西方文明交流的辉煌印记。

明末清初,来自意大利的利玛窦神父为获准在华传教,向万历皇帝进献了两件钟表,由此开启了中国宫廷收藏西方钟表的传统,同时也是“西学东渐”的重要见证。

“一座大铁表,装在一精工雕刻、饰有许多金龙的大盒内;另外一座小的也很漂亮,一掌高,完全镀金,是一件极美的精品。”——庞迪我神父

康熙时期,清宫正式设立做钟处,专司钟表的维护保养与设计制作。至乾隆朝,随着社会经济繁荣发展,我国的钟表制作业达到鼎盛,在吸收西方技术的基础上,发展出融贯中西特色的广州钟表及苏州钟表,工艺水准一度达到世界顶尖水平。

遗憾的是,由于这些精品仅作为地方进献给宫廷的贡品,而未能形成完整的传承体系,诸多独门技艺逐渐失传,成为中国钟表史上的一大憾事。

《万国来朝图》(局部),清乾隆 ,故宫博物院藏

我国现存的古钟表主要集中于故宫博物院等馆藏体系,市面上难得一见,为了让这些时计能够被更多人认识和欣赏,我们正在积极推动构建古钟表修复与保护的全国性网络。

历史上,部分钟表曾随皇帝赏赐或调拨而散存各地,如避暑山庄博物院、沈阳故宫博物院、颐和园、广东省博物馆、南京博物院等机构均有收藏。近年来,我们与各博物馆合作建立了“古钟表联合修复室”,希望古钟表重新“转起来”、“活起来”,在更广阔的舞台上,继续向世人讲述它们的传奇故事。

在此过程中,一个意外的发现,为我们打开了新的视野。从西藏交流回来的副院长突然传来消息:高原之上,隐藏着鲜为人知的钟表宝库。

我在高原修钟表

我们从未料想过,西藏保存着如此庞大数量的古钟表。

获得“高原有钟表”的情报后,2023年,故宫博物院钟表修复团队踏上了进藏调研之路。经统计,在布达拉宫、罗布林卡、西藏博物馆三处,共计收藏古钟表200余件。其类型丰富,涵盖了四明钟、八音盒、动偶钟、皮套钟、木楼钟、气压计、便携日晷、陶瓷日历等。

布达拉宫内部陈设,左为一件钟表,右为莲花生大师像,1936年,Frederick Spencer Chapman摄

其中大多为实用型民用钟表,不似宫廷钟表那般注重表演功能,可能为当地的僧人们自行采购,曾在僧舍或经堂里日复一日地打点报时。

更令人意想不到的是,部分钟表与故宫所藏类型如出一辙,正是历代中央政府与西藏地方密切往来的历史见证——

它们跨越上千公里落地雪域高原,每一枚齿轮转动,每一记钟声鸣响,都谱写下汉藏民族交往交流交融的永恒乐章。

延续这份绵延千年的深情厚谊,2024年故宫博物院与西藏文物局合作,在西藏博物馆设立古钟表联合修复室,开启了古钟表修复的援藏任务。第一次坐飞机进藏,我和我的组员就因高反而不得不到医院吸氧缓解,但比起身体的不适,修复任务更为紧迫。

我们计划用10年时间,让高原上的200余件古钟表重焕新生;同步建立钟表档案,记录每一件钟表的现状与修复过程,共享给未来的研究者——我们终有一天会离开这片土地,但钟表会一直随着时间走动下去。

故宫博物院钟表援藏调研团队在罗布林卡调研其馆藏钟表

今年4月以来,修复团队已陆续进藏三次,出于经费考虑,每去一次,必须要保证最少一人一件钟表的修复指标,至今我们已完成30余件古钟表的修复工作。

比较有意思的机械门类如八音盒,一般可以演奏6首或8首曲目,但基本都是外国的音乐;在西藏,我们竟发现了一个可以演奏中国传统音乐的八音盒,推测可能是当时的传教士收集中国民间小调后,将曲谱带到国外制作成机芯,还在盒身附上了完整的曲目清单。

西藏博物馆所收藏的安索尼亚钟表则可形成一部完整的品牌发展史。这个19世纪著名钟表制造商生产的各个时期不同类型产品,在西藏博物馆都能找到,其系统性甚至超过了故宫的同类收藏,为研究该品牌的发展历程提供了珍贵的一手资料。

此外还有一批具有鲜明地域特色的改装钟表,虽然内里是英国或德国的机芯,但外壳装饰却带有浓郁的西藏元素。比如布达拉宫所收藏的一座英国音乐钟,其外壳上装饰着藏族传统的吉祥图案,尚不清楚是进口后由当地工匠重新装饰,还是在定制时便已融入,与典型的英式钟表区别开来。这种中西合璧的特征,和广钟的珐琅工艺有着异曲同工之妙——西方机芯搭配东方外壳,在齿轮转动间实现文化交融。

已修复的罗布林卡所藏钟表

目前,全国具备古钟表修复能力的博物馆仅故宫博物院一家,因而在此次援藏任务中,培养当地的钟表修复人才也是重中之重。

我们采取“流动导师制”的培养模式,谁在场就谁带教,西藏博物馆的学员全程跟学,到现在已能够独立完成一些简单钟表的修复工作。

回想起来,把古钟表联合修复室从内地一路搬到高原、发展培养专业人才、甚至成为国家非遗项目,曾经都是我们想都不敢想的事情。

与古钟表的20年

今年正好是我入行的第20个年头。

20年前,初入社会的我抱着找份稳定工作的朴素想法踏入了宫门,拜在王津老师门下学习。那会儿修复室里只有师父和他的师兄,师伯退休返聘待了一段时间后,还是离开了。于是在十几年间里,就只有我和师父二人守着古老的钟表。

我们还保持了那种传统的师徒传承制度,王津老师如师如父,从来没有跟我红过脸,只要有问题就帮助解答,毫无保留;所以虽然修复的道路上常年孤独,但只要有师父在,心中就有了靠山。

亓昊楠(右)与师父王津

《我在故宫修文物》找来的时候,起初面对镜头的别扭让大伙对于拍摄颇为抗拒。但随着与导演团队深入交流,彼此建立起信任与友谊,我们最终抱以平常心,只是按部就班做好自己力所能及的事情,至于结果如何,没人想过,更没想过这部纪录片会引起如此广泛的反响。

越来越多人才开始加入修复团队,与我当年的“一张白纸”不同,现在的新人们大多各有所长,有的精通木器,有的擅长雕塑,有的专攻珐琅……这些专业背景也为钟表修复注入了新的活力。

科技发展推动下,我们还逐步将现代化设备引入古钟表修复领域。在师父那个年代,他们只能用胶卷相机记录修复过程,一卷拍完了才能冲洗;若是照片拍虚了,相关的资料也就缺失了——而一座钟表修复完成后,三五十年内都不会再进行拆解。

如今,3D扫描等新技术的应用,则能够为每件钟表建立完整的数据档案,这种现代科技对传统工艺的有益补充,为后续的修复和研究工作奠定了坚实的基础。

也有人说,AI将取代人类,我认为对于我们这个行当来说尚可安心,关键就在于古钟表的独特性。当一件钟表被拆解,修复师将面对两类问题:一是“硬伤”,即肉眼可见的零件损坏;二是“软毛病”,即组装好后仍会出现走时不准、走走停停等运行问题。后者尤其考验修复师的技术,往往需要多年实践积累,才能判断问题所在。

钟表修复完成后,检验工作是最简单的,能否准确走时、表演功能是否完整,这是任何一个没有职业经验的人都可以辨别的;但它又是最困难的,出于保护需要,修复好的古钟表大多只能静态陈列,唯有运转起来,人们才能真正领略它们的精妙之处——

这些钟表堪称半手工半机械时代的科技奇迹,仅凭齿轮连杆运动,就能实现各种复杂的表演功能,如飞鸟振翅、人偶眨眼,甚至魔术变幻,其机械复杂程度之高,即便以现代技术可能都难以复刻。

为了让沉睡的机械瑰宝向世人展露它们最精妙的灵魂,我们正在探索古钟表数字化呈现的可能;每当完成一件钟表修复,我都会在自己的社交媒体分享运转影像——让静止的历史重新转动,正是我们不懈追求的终极意义。

点击图片阅读往期原文

盛立宇与全世界海拔最高的当代艺术中心

展讯 | 丁立人:西游与东行

茶马古道有“四合院”,还与“锅庄”舞同名?

醍醐2023年开放招聘岗位

在百年神殿里上班,是什么样的体验?

点击卡片即可转至购买页

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6