2025西泠春拍爆冷“捡漏” 明代皇室孤品低价成交

澎湃新闻

2025年7月26日,西泠春季拍卖会的“中国书画古代作品专场”上,一幅明代皇室的绘画《江山渔艇图卷》以166.75万元的成交价吸引了众多藏家的目光。这幅作品出自明太祖八世孙朱颐厓之手,也是目前已知的其唯一现存墨迹,然而它的成交价却让人感到惊讶,仅相当于齐白石单帧工笔草虫的市场价位。如此低价的成交背后,究竟隐藏着怎样的市场逻辑?

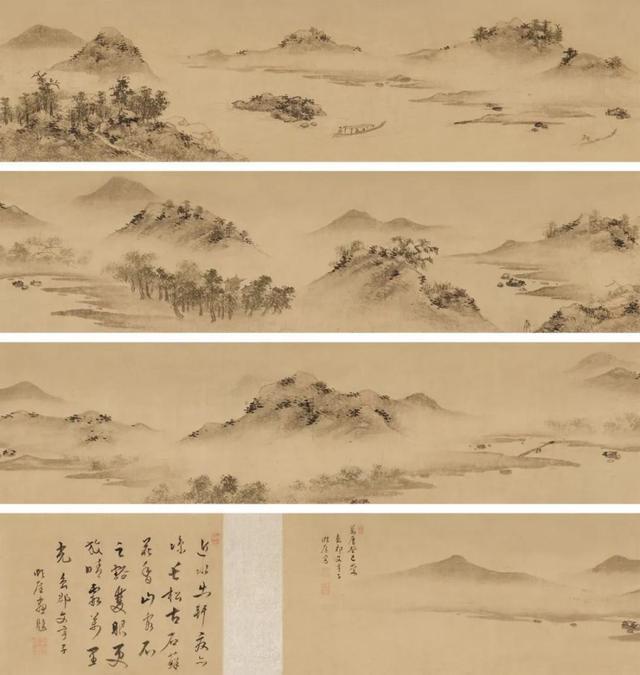

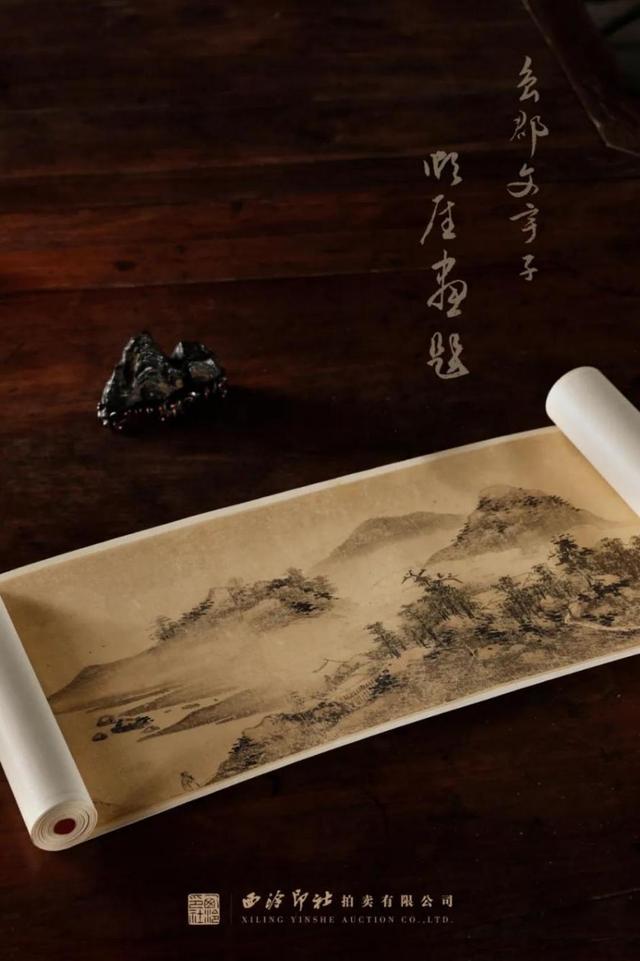

朱颐厓[明]已知唯一江山渔艇图卷

设色纸本手卷1593年作

377×26.5cm 37×27cm

成交价:166.75万元

朱颐厓《江山渔艇图卷》爆冷捡漏,首先是全球艺术市场深度调整期的缩影之一。2025年上半年,苏富比、佳士得、富艺斯三大拍卖行总成交额仅39.8亿美元,同比下滑6%,较2022年峰值缩水44%(减少超30亿美元)。此数据几乎创下近十年最低,反映市场流动性持续枯竭。朱颐厓《江山渔艇图卷》的“低价成交”,恰是资本短期焦虑与学术长期价值的碰撞的结果,这类被低估的冷门瑰宝,在不久的未来或许将迎来历史性的价值回归拐点。

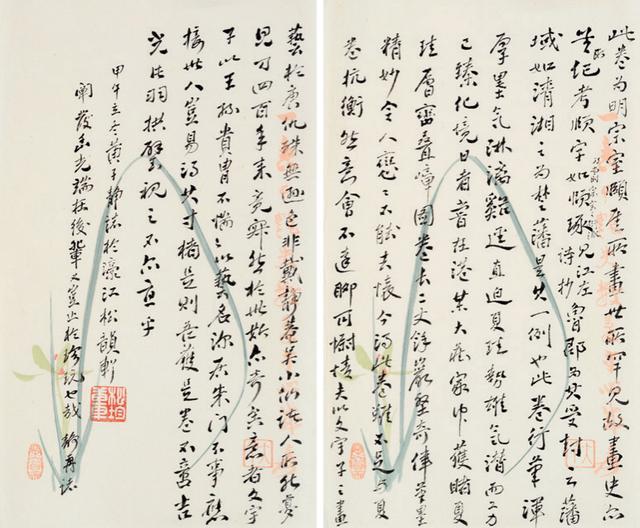

流通壁垒和鉴定困境也可能是导致这幅作品低价成交的重要原因。此作品经黄兆镇(牛津大学法律系毕业的实证派藏家)、陈含光(扬州学派大家) 递藏,附二页考据严谨的鉴藏笔记,却因缺乏《石渠宝笈》类皇家著录背书,陷入“民间传承困境”。市场认知惯性:藏家更信赖“清宫旧藏”“天禄琳琅”等宫廷认证标签,此类作品年均溢价28%(雅昌数据),而民间递藏链需额外学术论证。

民国著名收藏家黄兆镇二页鉴藏笔记

另一个情况是标准器参照缺失。明代宗室书画存世不足百件,且多秘藏于故宫、上博,市场缺乏真伪比对的标准参照物,真伪焦虑抑制了竞价意愿。明代书画赝品率高达51%(尤其万元以下市场),而此卷断代依赖1593年款识与鲁宗室钤印,需深度文献考据能力,普通藏家望而却步。相对而言近现代书画(如齐白石)鉴定体系成熟,流通效率高,进一步挤压古代书画竞拍资金。

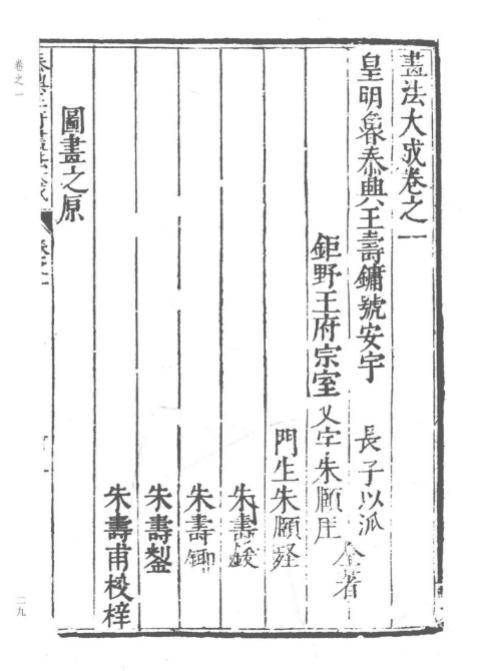

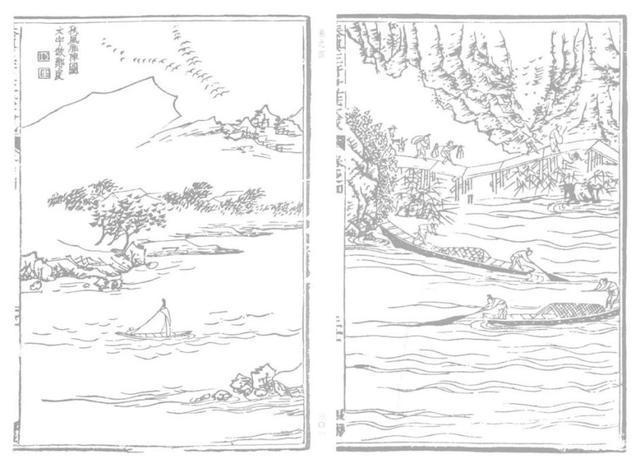

《画法大成》万历四十三年鲁藩刻本

朱颐厓作为《画法大成》编纂者,其版画成就被学界公认中国版画史巅峰之作。但其绘画真迹此前从未现世。因此在面对朱颐厓的《江山渔艇图卷》时,大多数藏家对其书画艺术水平都缺乏直观认知。加上明代宗室画家因身份特殊,作品极少外流,传统画史记载匮乏。市场对其价值锚定无参照系,也使得众多藏家即使看好,也不敢贸然出手竞宝。

朱颐厓的“低价成交”也许并非是市场失灵,而是资本短期性与学术长期性的必然碰撞。当黄兆镇在1945年跋文中预言“获是卷不啻吉光片羽,拱璧视之”时,已道破真相:顶级文化资产的估值从不取决于当下槌声,而取决于历史对其缺席的追偿。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6