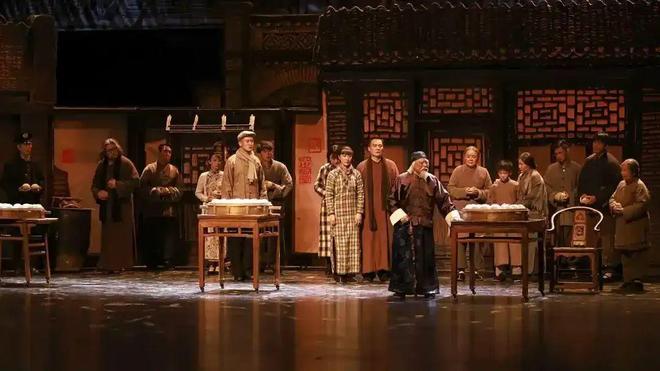

国家话剧院改编自老舍名著的话剧《四世同堂》,再现了老北平胡同的平民在抗战乱世下的困境、磨难与抗争。该版本此前已在70多个城市演出五百多场,近日在沪重演依然一票难求,现场气氛热烈,人物塑造深入立体,舞台呈现别具特色,耐人回味。

战争与家庭的危亡

话剧从近百万字的小说选取核心情节和人物,聚焦胡同里祁、冠、钱三个家庭在战争中的沉浮危亡。

三幕戏都以街坊邻居在胡同口不安或愤懑的日常议论开场,表明人们惨痛地经受着一切动荡崩解,又竭力挣扎维持生活的情状。台上众人生动的京味台词与胡同生活风俗的再现共同营造出充满细节的市井风貌,深得《茶馆》的精髓。舞台上的胡同由立体折叠画式的三家宅院构成,宅院的山墙可以灵活收放,便于在胡同口、各家宅院和屋内的不同场景自由切换,观众在这动态的戏剧空间既能看到胡同全景,又能随演员出入各家内外,舞美设计可谓匠心独运。

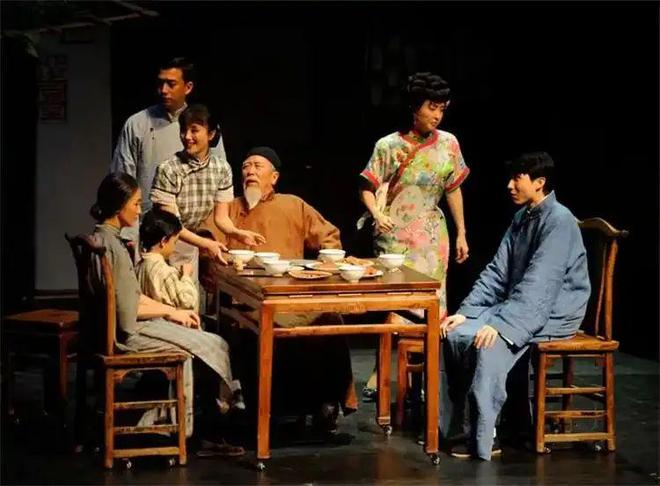

如果说家庭是《四世同堂》联接个体与民族国家的着力点和透视镜,那么死亡就像是这曲老北平胡同挽歌里的主题变奏。话剧不仅展现小说中旧北平胡同的末世情景,更精准把握原作里核心的死亡意象。个人的挣扎、坚守或疯狂似乎都无法逃脱死亡的凝视,也因此总是受困于挽救摇摇欲坠的家庭。祁家的家破人亡和祁老人两次落空的寿宴,意味着中国自古最稳固的家庭伦理也受到战争的冲击,也表明传统价值体系面临的巨大断裂和空前危机。

当死亡迅速揭开战争最极端残忍的一幕,物理空间和精神空间双重意义的家庭都随时面临崩解时,维系家庭的个体存在此时便亟需重新定义。就此而言,胡同里的众生,无论是彷徨惆怅的瑞宣、起落无常的大赤包,还是觉醒抗争的钱默吟、堕落投机的冠晓荷,甚至诸如冠招弟、尤桐芳、胖菊子等次要角色,都在战争催逼的人性锤炼中逐渐形成他们各自不同的“战时自我”。

自我与人性的锤炼

祁家长孙瑞宣在生活中每每面对传统的沉疴,对逆来顺受的处境并不甘心而渴望社会的变革。战争来临时,他也渴望像三弟瑞全那样走出家庭,以现代个体的自主加入到卫国的洪流。对他而言,为民族独立而抗争其实也是个人获得新生的标志,但他又无法脱离传统伦理带来的家庭重任。瑞宣在现代的渴望和传统的约束之间反复踌躇,外在的沉默隐忍和内心的难以取舍造成他的痛苦,愤懑而无能为力,苦闷而欲言又止,只得忍耐煎熬,坚守正直。就这点而言,瑞宣确如学者所言有几分哈姆雷特的意味。

小说中细致丰富的心理描写,在舞台上转化为徘徊的肢体动作和沉郁的抒情告白。瑞宣的舞台形象不再是老舍笔下知识分子认同困境的自况式书写,而是与温柔贤惠的妻子韵梅一起代表着内心善良而“面目模糊的大多数”,从而将战争中如何面对自我的问题推至更为普遍的层面。

冠家太太大赤包为这个问题提供了截然相反的回答。她本就是“胡同里的西太后”,外表俗艳、性情跋扈,始终奚落胡同众人的“怂包”,表明她对平庸懦弱的不屑。当她怂恿丈夫投机告密,发现自己更具魄力时其实很有几分麦克白夫人的影子,但随后在权力的催化下迅速露出狂态,豪放的语言和夸张的动作洋溢于外,使她愈发骄矜于自己“表里如一”的真实:在道德动荡的环境下,利己的欲望向来所向披靡、理直气壮。

但在第三幕,当大赤包发现自己女儿成为日本特务时又表现得痛心疾首,似乎在卑劣之外尚存底线。这是对小说的关键改动,她的形象由此开始变得复杂。观众喜爱大赤包这类市井枭雄,或许是因为她提供了道德的距离和心理的补偿,据此能窥见隐忍或掩盖着的人性秘密,看到在既有规则制约下不必如瑞宣那般选择自抑或逃避的真实自我。人们因而为之着迷,但同时也感到警醒。

大赤包的丈夫冠晓荷的形象有几分夸张,但对观众而言也不陌生。掀开他用儒雅的名士风范和讲究的精致生活编织出的那副情绪稳定、侃侃而谈的外表,内里依然是附庸风雅和虚伪油滑的市侩基底,其自矜自得的做派与猥琐投机的本色恰是一体两面。他努力随波逐流而屡屡遭到抛弃,因而在舞台上是滑稽但又失意的面貌。

但冠晓荷也是塑造难度颇高的动态人物,不同于李空山和蓝东阳这类彻底的反派,舞台上的他不仅要映衬同样虚荣和投机的大赤包作为其镜像,也与同样希望在战时有所作为而未能实现的瑞宣相对照。更重要的是,冠晓荷身上还有一种扭曲或庸俗化了的修齐治平的价值模板和出仕取向,又与同样长期浸润于传统文化而选择隐逸的钱默吟构成对比,因此,冠晓荷的“战时自我”虽看似滑稽且以失败告终,实则交汇着多重的价值线索和诠释空间。

钱默吟淡泊宁静的诗人生活被战争摧毁之后又接连遭受家破人亡的打击,但他反而焕发出一股不屈的浩然正气,成为胡同里的精神领袖和抗战斗士。他与冠晓荷二人在民族危亡之际就如何定义自我形成强烈对比,体现作者在历史断裂中对传统文化持续深入的反思和去芜存菁的分辨。

舞台上的主要角色大都延续了小说里的类型特质,但并未止步于此,从而避免了原作中隐约流露的脸谱化倾向。在激昂、抒情和讽刺相交织的场景氛围和演员们长期精心打磨的表演下,这些人物逐渐开始具有立体的心理内涵和复杂的道德深度,尤其是秦海璐饰演的大赤包,借鉴了一些戏曲表演的特点和手法,既夸张又不脱离日常,融真切于丑态之中,是本剧一大亮点。

写实与间离的呈现

话剧对小说的搬演是不同艺术媒介之间的复杂转换,具有不同的语汇系统和组织逻辑,除把握原作的精神内核、确定剧作的结构与节奏、定位人物的诠释和表演空间,舞台效果则是戏剧表达最显性直观的层面。《四世同堂》在舞台呈现方面有诸多令人印象深刻的细节,这应归功于导演在传承以焦菊隐为代表的戏剧美学传统的基础上对新现实主义理念的多重创新和探索。

剧中对说书人的设置即为一例。

老舍原著里本就有从作者视角和立场出发的剖析刻画,也经常出现饱含深情的世事感喟和内心洞察。因此说书人在各幕之间的登场,不仅起到补充剧情、创设历史情境的叙事功能,将松散的情节事件串联凝聚起来,也能凸显和呼应小说作者介入议论和抒情的叙事特色,同时还起到布莱希特史诗剧的间离效果,打破观演的剧场幻觉。

这个设置也令人想起导演在同样抒发兴亡之恨与忠奸之辨的《1699·桃花扇》里对老赞礼的设计和处理,是融汇东西方戏剧传统、观照戏剧叙事需要和兼顾原作特点的创新手法。

又如台上演员在剧情和表演行进时推开或合起院落墙体的“景片”,让自身和观众能离开剧情、跳出角色,思索胡同里的琐碎日常如何重构人物自我、叩问生死抉择和面对家庭危亡。还有由洋车构成的几场胡同外的戏,如前述第三幕的结尾,众人在焦灼来回的洋车上叙述死亡的场景,舞台上的气氛、节奏和情绪被推至高潮,惊心动魄的叙述暨表演突破生死界限,具有强大的表现力和感染力,体现导演的场面调度技巧,也是舞台呈现以写实为基础而又超越写实的范例。

话剧《四世同堂》着力传承老舍原著里京味浓郁的艺术韵致与文化反思的深切内涵,聚焦北平胡同里几户家庭在战争压迫下几近破碎、濒临毁灭的生活图景,演员们以戏剧特有的艺术魅力,多层次展现胡同里各色人等的挣扎、沉沦和觉醒,以此构成复杂的人性锤炼和自我构建。舞台呈现以新现实主义理念为要旨,使悲剧的沉郁诗意和闹剧的讽刺荒诞在凝练的戏剧场面里交织对比,隐伏其中的是传统惯性与现代追求、个体生存与家国境遇之间的历史与伦理的张力。

值此反法西斯战争胜利80周年之际,精彩的演出使我们通过戏剧审美得以重访平民史诗中的民族记忆,重启旧邦新命的深度思索,也重温在坚忍和苦难中愈加炽烈的爱国情怀和挺拔的民族韧性。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6