八旬医者执画笔 柘城英魂跃纸上 | 纪念抗战胜利80周年

大象新闻记者 贺强 通讯员 马学贤/文图

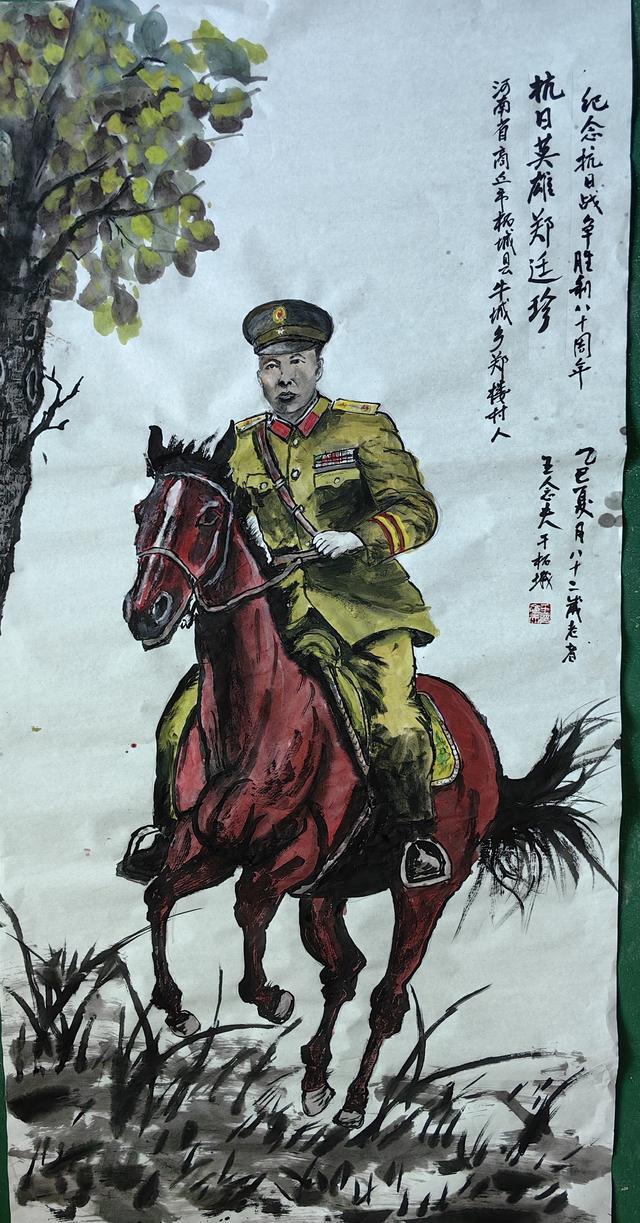

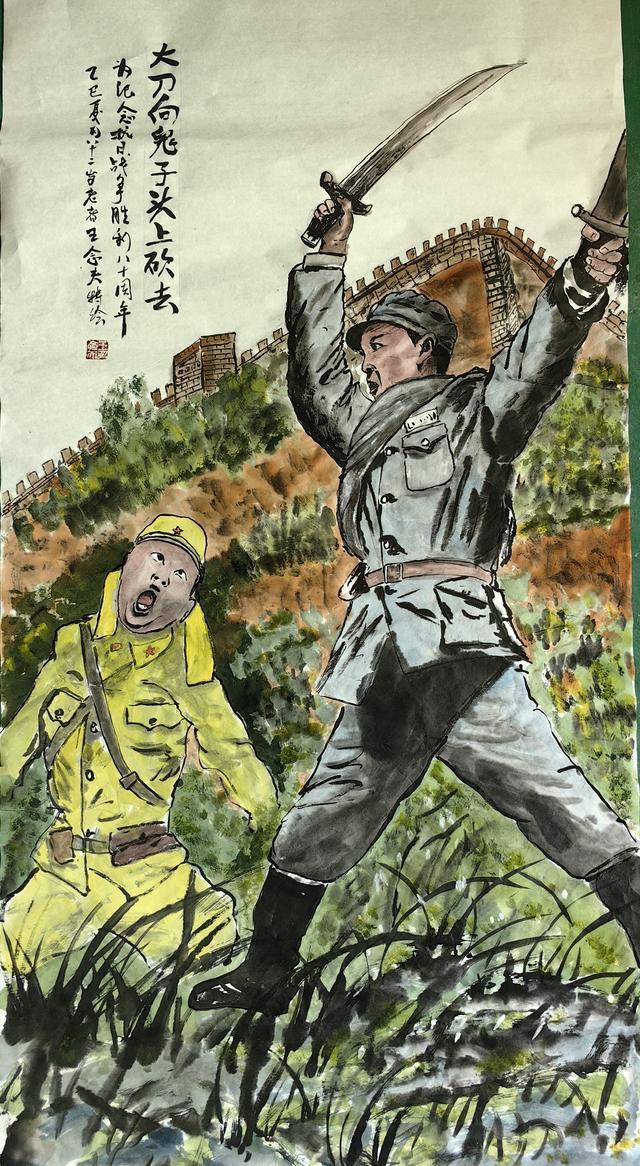

七月下旬的柘城,暑气正酣,柘城县人民医院八旬退休医生王念夫的画室里却透着一股沉静的力量。案头铺开的画卷上,一位身着军装的将领目光如炬,手握大刀的战士正俯身向前——这是他为纪念抗日战争胜利80周年创作的系列画作,主角是两位柘城籍抗日英雄:郑廷珍与李金田。

“从医一辈子,见过太多生离死别,更明白和平有多金贵。”7月27日,王念夫的指尖轻抚过画中人物的轮廓,皱纹里藏着感慨,“抗战胜利80年了,这些为家国流血的人不能被忘了。我没什么大本事,就想拿画笔把他们的故事刻下来,让娃娃们知道,今天的日子是怎么来的。”

郑廷珍:忻口热血铸忠魂

画卷左侧,郑廷珍的肖像格外醒目。画中的他军装笔挺,胸前勋章熠熠,眼神里既有军人的刚毅,又藏着对故土的眷恋。王念夫特意在背景里添了几株柘城的泡桐——那是英雄家乡的树。

“这是咱柘城牛城乡郑楼村的硬汉子。”王念夫指着画像,语气不自觉地郑重起来。1917年,20岁的郑廷珍怀揣着“保家卫国”的信念,加入冯玉祥的第16混成旅。从排长到独立第5旅旅长,他在战火里摸爬滚打二十载,练就了一身硬骨头。

1937年10月,忻口会战打响,日军重兵压境,忻口成为保卫太原的最后一道屏障。时任独立第5旅旅长的郑廷珍主动请战:“我部将士愿与阵地共存亡!”战斗中,他亲临前线指挥,子弹擦过耳畔不躲,炮弹落在附近不避。10月16日,日军发起猛攻,郑廷珍率部冲锋时,被炮弹击中,壮烈殉国,年仅40岁。

“他牺牲后,部下发现他口袋里还揣着一封没寄出的家信,说‘待驱逐倭寇,必归乡扫坟’。”王念夫的声音轻了些,“后来国民政府追赠他陆军中将,1983年咱民政部认他为革命烈士,2014年还列入了第一批著名抗日英烈名录。这不是虚名,是用命换来的荣光。”

李金田:大刀劈出民族气

画室另一侧,一幅《夜袭罗文峪》的画作正待收尾。月光下,手持大刀的战士们如猎豹般潜行,领头者正是李金田。他弓着身子,刀刃在月光下闪着寒光,身后是绵延的长城——这是1933年长城抗战中,改变战局的关键一夜。

“‘大刀向鬼子们的头上砍去’,这首歌咱都熟,但很多人不知道,这背后就有咱柘城张桥乡李本寺村的李金田。”王念夫哼起熟悉的旋律,手指在画中的大刀上顿了顿。

1933年,长城罗文峪战役打响,日军凭借精良武器占据上风。时任29军暂编第2师第1旅旅长的李金田主动请缨,率“大刀队”夜袭日军军营。那夜,他带着战士们踩着积雪摸进敌营,大刀挥舞间,杀得日军措手不及,不仅夺回阵地,还缴获大批武器。这一战,是“九一八”后中国军队的首次大捷,“大刀队”的威名传遍全国,《大刀进行曲》的创作也深受这场胜利的鼓舞。

“李金田可不是只打了这一仗。”王念夫补充道,从反对帝制到北伐战争,从卢沟桥事变到长沙会战,这位农民的儿子一辈子都在战场。他带领的119师,是西北军大刀精神的最后见证者,人送“战神”称号。“画他的时候,我总想起老家老人说的‘拼命三郎’,他那股子狠劲,是对鬼子的,更是对侵略者的恨。”

笔墨寄情 传承不息

为了画好这两位英雄,王念夫花了半年时间。他翻遍县志、走访英雄后人,甚至特意去了忻口会战遗址和长城罗文峪战场。“站在当年的阵地上,风一吹,好像能听见枪炮声。”他说,画郑廷珍时,总忍不住掉眼泪;画李金田的大刀,手腕都在使劲,“就想让看画的人知道,他们不是书本上的名字,是真真切切为咱拼过命的柘城人。”

今年82岁高龄的王念夫原是柘城县人民医院主任医师、消化内科主任,2005年退休,退休后又被该医院返聘工作。他不但医术精湛,而且爱好广泛,业余时间发表小说、散文等文学作品100余篇,出版长篇小说3部,而且在国内外参展了上百幅书画作品,其中,他的国画作品《财满金箩》,在第三届香港国际文化创意博览会暨第三届大湾区书画巡回邀请展香港《拍卖会》上拍卖成功。如今,王念夫的纪念抗战胜利80年画作已完成多幅,不少邻里、学生专程来看。“有个初中生看完说,‘原来咱柘城出过这么厉害的英雄’,我听了就觉得值。”他笑着说,下一步想把画送到学校、社区展出,“抗日战争胜利80年了,英雄的故事得一代代讲下去,这才是对他们最好的纪念。” 画室窗外,阳光穿过泡桐叶洒在画上,郑廷珍的目光望向远方,李金田的大刀仿佛仍在月光下闪耀。笔墨无言,却在诉说着一个朴素的道理:铭记英雄,才能守护好他们用生命换来的和平。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6