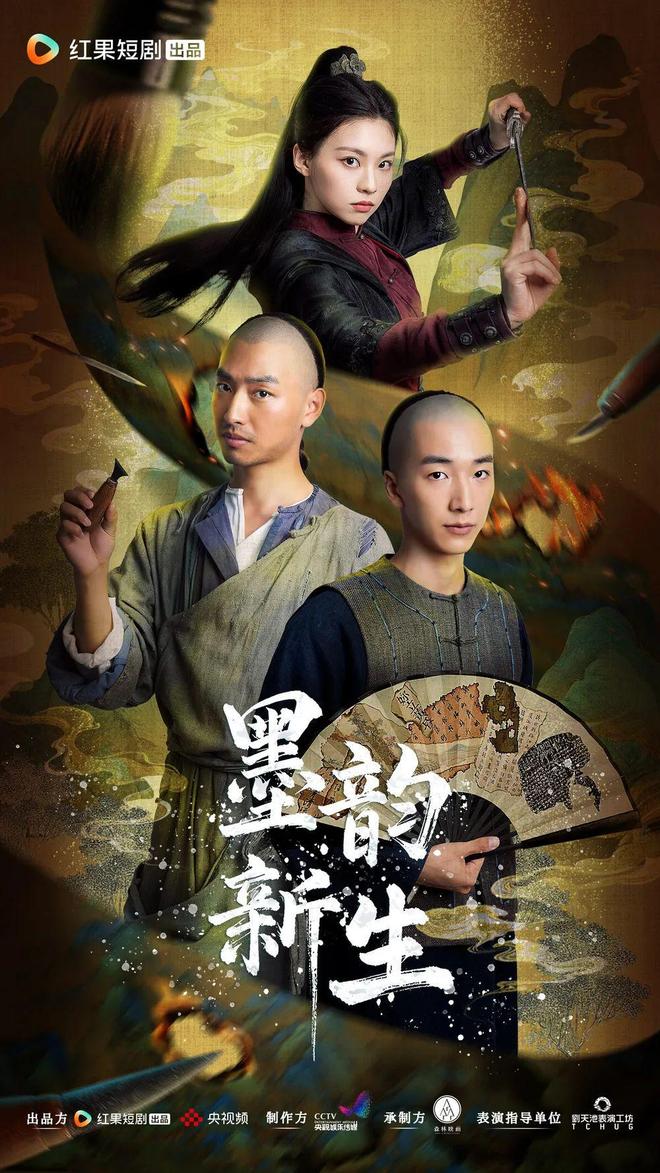

开播两天即刷屏,红果新剧《墨韵新生》做对了什么?

堂堂国宝《千里江山图》竟惨遭喷水涂泥?这看似离谱的情节,并非恶搞传统文化——它出自红果短剧、央视频联合出品的新剧《墨韵新生》,而其中对古画喷水、用油泥做旧等手法,其实是在国家级文物修复师严谨指导下,对传统技艺的真实还原。

《墨韵新生》讲“造假匠人”吴墨林与“耿直文官”刘定之奉旨寻宝的故事。他们为使传承千年的书画摆脱成为皇族私藏玩物的命运,冒死“以赝品护真迹”,最终成功将宝物留在民间。

虽是微短剧,但该剧没有停留在将传统简化为古风的层面上,而是较好地将文物修复的传统绝活与鲜活幽默的短剧情节相结合,做到了审美品味守正、艺术表达创新。

作为网络文艺家族中的新生力量,微短剧创新理所当然,但说它“守正”却不免令人差异:这一形式诞生至今不过三五年,何来“正统”可守?

这里所说的“正”并非微短剧形式的正统,而是对传统价值观和匠人精神的传承和恪守。

作为定位精品的微短剧,《墨韵新生》一方面不缺少勾人的情节,一方面追求以可信合理的方式还原传统独特魅力。故事不玄幻、不开挂,在看似神妙的戏剧性表达背后却处处有据可依,是来自现实基础上的合理想象。

剧中的守正精神首先表现为对文物修复技术的严谨。

《墨韵新生》改编自国家图书馆古籍文物修复师所著小说《纸上烟云》,原作者在拍摄过程中担任技术顾问,以专业素养审核屏幕细节,保证了剧中表现的国宝修补、清洁、复原和拓印过程真实可信,即便是行家也挑不出毛病。虽有活泼幽默的精彩屏幕表现,却并未将真实的修复手法更换为魔术式的视觉奇观。

其次,剧中对国宝艺术精品的选择、展示与评价,并未神话化或传奇化,而是严格遵循经典诗画理论长久公认的标准。

从开局《千里江山图》青绿山水的修补,到借助“江南才子”唐寅、文征明关系推进剧情,再到以出水芙蓉、弈棋仕女等艺术形象解读文化象征,该剧以和谐、自然、气韵和意境等贯穿始终,几乎可看作是对千百年来中华艺术精神的视觉化解读。

在精彩纷纭、奇招迭出的微短剧领域,如何区分“古装”与“传统文化”,能否坚持守正精神,以真实可信的情节让习惯了夸张神反转的网络观众满意,对于出品团队来说是一个挑战。

《墨韵新生》做出了有益的尝试。

微短剧之所以在短短几年内迅速崛起成为新大众文艺的代表类型之一,主要原因即在于其媒介形式、叙事模式、表演方式、运营模式等多方面的新异。

然而,要在这一以追新求异为招牌的领域内继续创新,在满足守正和精品化要求的大方向上谋求突破也并非易事。

在这方面,《墨韵新生》通过专业班底、新鲜面孔、情感匹配和媒介契合的方式创新。

剧集监制刘天池出身中央戏剧学院,导演张恒出身北京电影学院,都是经验丰富的专业人员。

他们以大舞台的细节控制和小屏幕的直观节奏,使剧集融合影视和微短剧的特长,主线连贯、叙述顺畅,同时又以抛梗接梗、出题解密的方式,强调微短剧转折节点鲜明、剧情大起大落的特点,通过对演员情绪强度的把控,达到夸张不离奇,生动不油滑的效果。

微短剧一般有横屏与竖屏两种。宽幅横屏适用于人物众多的大场面,竖屏窄画面则吸引视点聚焦。本剧大量展示书画艺术品全貌,因此采取横屏录制,通过电影般开阔精致的视觉画面凸显艺术品贯通的笔法和流动的气韵。

在需要聚焦人物时,以年轻靓丽的屏幕新面孔和适度夸张的表情吸引目光,弥补横屏视点分散的缺陷。

在角色设置上,将原著中风尘老鸨改成品性高洁的红颜知己,憨厚莽撞的保镖换成忠肝义胆的侠女,利用年龄相当的主角之间朦胧的爱情与友情中和原著过强的江湖气息,使作品更契合网络文艺的青春风貌。

《墨韵新生》是当前媒介平台融合、跨专业创作联手之下,微短剧精品化的产物。在肯定其探索积极性的同时,我们还可以从跨媒介创新的角度提出更高要求。

例如,该剧是否可以尝试结合当前微短剧中“课本剧”流行的趋势,在现有情节基础上,针对展示的多部书画精品设计“国宝档案”,通过提供年代、作者、艺术特点等“知识点”,让观众在寻宝探秘的娱乐之外获得寓教于乐的艺术知识?

又如,剧中角色身上体现出仁爱、信义、责任担当和友善诚信,是否可以据此推出人物小传、二创衍生等,用每个角色个性化的成长故事诠释传统文化中优秀人物的品质特性?

既然是获得新媒介助力的艺术形式,不妨在充分利用网络传播性和网民创造力的方面再大胆一些!

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展是我国文化建设事业的发展方向。在大众活跃参与的网络文艺中,对文化传统和文艺经典的全新媒介表达、个性讲述方式层出不穷,但如何把握好守正与创新的关系,避免使创新走向过度娱乐化和奇观化,是新媒体文艺必需审慎把握的问题。

因传承守正,以媒介创新,微短剧《墨韵新生》给出了自己的答案。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6