不必远赴敦煌,办公楼旁就能触摸千年壁画。上海科技馆“一平米博物馆”巡展,正将莫高窟的文明密码送进桃浦智创TOP园区,为文化传承开辟新路径。

伸手触达的千年智慧

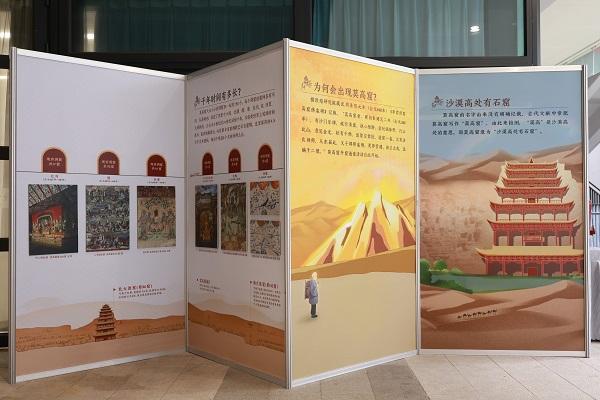

不用远赴敦煌,身边就能邂逅一座“原汁原味”的敦煌博物馆。这场巡展内容源自敦煌研究院,历经半年筹备,从历史、文化、精神三个维度,层层解开“何以敦煌”的密码。

首章“敦煌概貌”,为未到过敦煌的人勾勒其作为中西文化枢纽的重要地位;次章聚焦壁画与藏经洞,解码其中蕴含的古代科技智慧;末章则深掘“莫高精神”——茫茫沙漠中的敦煌能成为世界文化焦点,正因常书鸿、樊锦诗等守护者的毕生坚守,这份热爱恰是激励当代人传承中华优秀传统文化的力量源泉。

“希望孩子们从展览中触摸传统文化的温度。”敦煌研究院文化弘扬部副部长宋淑霞说。展区里,“九色鹿”“反弹琵琶”等经典元素跃然眼前,壁画中的动植物、代表当时最高科技的敦煌星图,更让孩子们直观感受古人的智慧结晶。

展厅里的精神接力

“常书鸿院长来莫高窟吃的第一顿饭叫‘粗枝大叶’,‘粗枝’就是现折的红柳枝,‘大叶’就是切成指头宽的厚面片。”

“段文杰院长在洞窟里描摹壁画时,就在门口支一面镜子,反射太阳光照进洞里。洞里冷,他们无论冬夏,手臂上都裹一个厚棉套。”

“樊锦诗院长不说把莫高窟保护好,她用‘陪’这个字,她说每个人就陪它(莫高窟)几十年。”……

原敦煌研究院文化弘扬部部长、研究馆员李萍带来的《他们对敦煌的深情守望》,深情讲述几代莫高人以热血坚守千年瑰宝的故事,揭秘文化传承的传奇。

展板上的故事,让驻足良久的白领丁小姐红了眼眶:“早知道樊锦诗是上海骄傲,今天才懂这‘陪’字背后,是三代人把心刻进沙漠的坚守。这些文字,会记一辈子。”

这种精神共鸣,正是展览的深意。李萍表示:“希望更多人从故事中读懂传承的分量。”

小空间里的大融合

2018年,敦煌研究院与上海科技馆在上海签署合作协议,双方将加强科学与艺术的跨界合作,实现敦煌文化保护、研究、弘扬的全方位发展。截至目前,双方已举办过“敦煌星空”“科学与文化融合拔尖创新人才培养计划”等在内的多项活动。

“一平米博物馆并不是指展出场地只有一平方米。一平方米是窗口的大小,我们希望以一平米博物馆为窗口,推动更多博物馆内容进学校和社区,”全国政协委员,上海科技馆馆长倪闽景说。“一平米博物馆”自去年4月正式启动以来,已在上海市多区率先落地实施,5月落地普陀区梅陇中学,开启了普陀区的第一站,此次进驻桃浦,再次为园区白领、周边市民带去近距离的科普大餐。

值得一提的是,本次展览所在的桃浦智创 TOP 园区,将商办、居住、休闲等多元功能空间有机串联,勾勒出 “园、城、社” 联动的产城融合发展新图景。本次展览与产业园区的创新结合,有望加速推动文化资源与产业生态的深度融合,更让文化与产业生态碰撞出新火花。

展览将持续至9月25日(周一闭馆),在祁连山路111弄2号,用“小空间”承载“大文明”,让更多人在日常里与历史相遇。

原标题:《一平米博物馆:把敦煌文化搬进园区的“流动课堂”》

栏目编辑:张钰芸 题图来源:杨玉红 图片来源:杨玉红、采访对象供图

来源:作者:新民晚报 杨玉红

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6