徐宝庆如何用一把刻刀,让黄杨木讲出中国生活故事?

海派黄杨木雕作为上海地区独具特色的工艺美术种类和国家级非遗项目,自形成以来,在过去的近百年间经历了起伏跌宕的岁月。经过一代代上海黄杨木雕从业者的探索、创新,形成了区别于传统木雕工艺美术的独树一帜的特色。本书从聚焦、典藏、传承、实践四个章节讲述海派黄杨木雕的发展历程,并采用自述或旁人回忆的方式,着重梳理这个领域中的代表性人物和代表作品,既有传承人对自己作品的回顾与剖析,也有作品背后的一些特殊回忆。

《雕琢人生:海派黄杨木雕传承人访谈录》,华东师范大学中国非物质文化遗产保护研究中心 主编,文汇出版社出版

>>内文选读:

黄杨木雕,因以黄杨木为雕刻材料而得名,在传统木雕中单列一类,足见其材质与工艺的独到之处。小叶黄杨作为优质的雕刻材料,木质坚韧细腻,几乎无“毛孔”且富含蜡质,有众多木材难以媲美的温润光洁,素有“木中象牙”之称。这类木材多生长于高山峻岭和悬崖峭壁之间,产地主要分布在湖北神农架、浙江南部、福建及四川等地。黄杨木不仅生长环境严苛,成材时间也十分漫长,直径20厘米的天然根材,百年难成,所以民间有“千年难长黄杨木”的说法。

由于尺寸的限制,在我国漫长的木材使用历史中,黄杨木以不易开裂、虫蛀等优良特质,多被用于细巧精致的木工领域,或以镶嵌拼接的形式出现在木构件或家具装饰中。1972年长沙马王堆一号墓出土的一把黄杨木梳篦,宽仅5厘米,74齿,分齿工整均匀,可见先秦时期已有较成熟的黄杨木制品。唐代以来,黄杨木被用于雕版印刷中雕刻精细文字和插图。随着葬仪木俑、宫苑寺庙及佛像建造等领域对木雕技艺的推动,黄杨木雕刻也得到了长足的发展。至宋元时期,黄杨木雕各类技艺已臻成熟,并成为一门独立的工艺品类。北京故宫博物院收藏的元至正二年(1342)黄杨木雕《铁拐李》,是现存年代较久远的黄杨木雕圆雕人物精品。

明清时期黄杨木雕发展至鼎盛,在建筑装饰、宗教神像、赏玩陈设等各个种类中都精品频出。尤其清末以来,随着技艺的精进和题材的突破,黄杨木雕逐渐从日用品、宗教用品、装饰品向高级工艺品、艺术品发展转化。当时在浙江温州、乐清地区涌现了一批黄杨木雕艺人,以精湛技艺和深厚底蕴助推黄杨木雕走向小型人文精品,推出了一批具有江南意蕴的黄杨木雕佳作。其中花卉鱼虫、笔筒、瓜果、如意等具有吉祥意象的案头摆件,精巧雅致,刀法清澈,光滑圆转;而神仙人物、戏曲人物,气韵悠然,意境深远。尤其以朱子常为代表的温州雕刻名家,创造了黄杨木雕富有江南人文气息的审美风格。

林翊《无题》

乐清黄杨木雕一个重要的艺术源头或来自当地久远的民俗文化和雕刻艺术——龙档,俗称“凳板龙”“灯板龙”等。据传元代以来,在元宵期间,当地群众将其作为游行表演的道具,祈福消灾,娱神娱人。乐清龙档由一段段装饰精美的板凳拼接出宏伟绚丽的龙形,每一段龙身上除了装饰有浮雕、镂雕技艺的吉祥图案、奇珍瑞兽,主体核心是一组组根据戏曲典故创作的木雕人物,或单个,或多个拼组,好似一台台折子戏,在精雕细琢的龙身上奇幻上演。乐清黄杨木雕与很多民间工艺美术一样,受到地方文化深厚的滋养,在江南文化特有的天人观、生命观影响下,师法自然,雕刻道心,是黄杨木雕近900年的历史上的一颗硕果。温州籍国学大师南怀瑾也曾感叹家乡的黄杨木雕艺术之玄妙精湛:

凡心之所念,目之所视,盈天地之间事物,莫非我刀钻斧斤所刻造之影像而已。技而臻此,则乐而忘我,神而外物,视天地万物如一刻雕,人我是非皆泯然无为矣。此则所谓技而进乎道者矣。

与此同时,进入20世纪,在中西方文化频繁交融碰撞的上海,在一种全新的文化环境和艺术氛围浸染之下,黄杨木雕的创作理念和雕刻技法再次悄然演进。以徐宝庆为代表的一批黄杨木雕从业者,开辟了一条海派风格的艺术之路,并很快令其成为现当代木雕艺术领域的又一个重要分支流派。

“海派”的风格,简言之,继承传统,东西融合,开拓创新,融于本土,其源头始于近现代一支重要的国画画派——“海上画派”。上海自开埠以来,中西艺术交流频繁,各地画派碰撞激烈,在此基础上孕育而生的海上画派,不但名家汇集,颇具时代影响力,也受到市场的认可和追捧。海上画派对传统中国画进行了大胆的改革和创新,体现时代的生活气息,并融合外来艺术技法,创作出属于时代的艺术语言——这也正是之后海派黄杨木雕最重要的艺术基因。而使得这一艺术风格得以继承与延续的一个重要支点,便是近代中国西洋画之摇篮,上海土山湾。

土山湾作为西方文化及艺术进入中国的一个重要窗口,在早期西画东渐的历史脉络中,起到了推陈出新的作用,不仅影响了众多海上画派的知名画家,也培养了很多专业领域的技艺人才。从1864年到1934年,土山湾共收养孤儿3000人左右。传教士在创设孤儿院的同时,还办起了工场,孤儿们在画馆、印书馆、木工部、五金部、照相部、风琴作、中西鞋作里学习绘画、印刷、木工、雕刻、镀金等技艺。而少失怙恃的徐宝庆也是在7岁时进入了土山湾孤儿院,学习绘画、打样、铜匠、木雕、木器家具设计,及西洋绘画、雕塑和雕刻等,并在1944年满师毕业,成为一名极具天赋的黄杨木雕艺人。

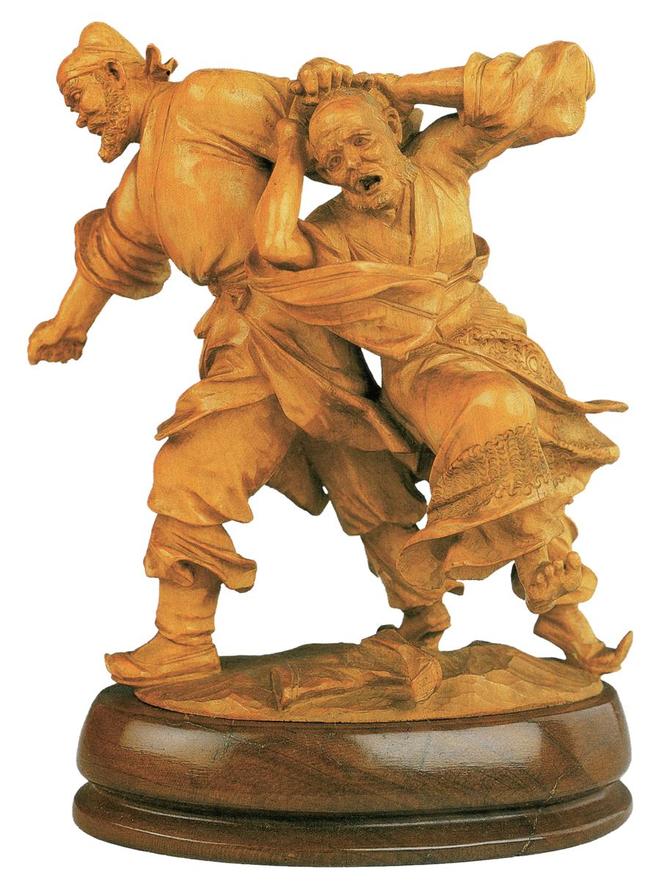

徐宝庆《张飞怒打督邮》

土山湾中西交融的环境中,西方的艺术理念和江南能工巧匠的实践经验让徐宝庆对木雕有了新的认识,也让他在潜移默化中形成了描摹生活的艺术视角,开创了黄杨木雕的新风格:源于生活的写实主义,立足求新的创作思想,情节生动、幽默风趣的艺术构思,娴熟独特的用刀技巧。将西方写实的艺术理念同中国传统雕刻技法结合起来,传统题材与现实题材并重,讲究寓意表现,善于捕捉生活中的生动瞬间,具有浓郁的生活气息和地方文化韵味。

海派黄杨木雕作品,有新的艺术语言:团块式的构图,层次丰富、结构严谨、主次有序、造型具有节奏感,不同于传统木雕散点构图的平铺直叙,作品引人入胜;写实的艺术风格,突破了过去以民间戏曲等为主要源泉的程式化创作,在新时代,用新的表现手法,歌颂真实生活中的人事物,传递全新的情绪色彩,极具感染力和人文情怀。徐宝庆本人也很钟情小型的雕刻作品,因为可以更自由表达创作的美感,准确地浓缩创作的意图。

1961年后,随着上海工艺美术学校黄杨木雕班的开设,新的工艺美术教学体系逐渐形成。海派的风格也得到了更好的延续与发挥。这样的教学方法不再是传统的师徒相传,也不仅仅限于技巧的学习,而是建立在现代人文与科学教育之上,通过学习大师,表现自我的思考和个性。当时的海派黄杨木雕精品涌现,不论教师还是学员,他们都走向了广阔的世界,走进生活中的人群,创作属于人民和新时代的作品。这样的艺术追求和创新理念至今令人动容。

而如今,在我们眼前的一尊尊历经岁月抛光披上温润包浆的黄杨木雕作品,它们标记着不同代际的从业者们在百年的历程中所做的努力与创新。他们用一生打磨的作品无言却生动地讲述着各自人生的经历和创作之路,以及那些足以影响他们人生轨迹的时刻:

1944年,满师毕业的徐宝庆18岁,他可以自由出入土山湾孤儿院,独自闯荡生活了。但他意识到,继续雕刻传统西方宗教题材的“老套子”这个思路不对!不能只走熟能生巧的老路,复刻千篇一律的“产品”。他要创造自己的东西!要把西洋的艺术、西洋的雕刻,改为中国式的。

1956年夏,高中毕业的侯志飞忐忑地敲开了徐宝庆的家门,这个腼腆的上海男孩担心自己是否还能拜师成功。徐宝庆热情地接待了他,语重心长地告诉他木雕的艰辛。但这个对木雕充满热情和期待的男孩没有犹豫,决定坚守在师傅的工作台前,追随黄杨木雕的艺术之路,这一路,就是一生。

侯志飞《飞跃》

1957年春节,在温州老家从事传统木雕的林翊,偶然看到了几件来自上海的不太一样的黄杨木雕:夸张又合理的动作,生活化的场景,团块式构图玲珑巧妙,暖暖的生活气息扑面而来。他心中翻起了波澜,那是长久以来朦胧又激烈的创作热情!受到强烈的感召,他决定抛下已有的工作,奔赴上海,去追随作品的主人徐宝庆。

1961年秋,上海工艺美术学校首届黄杨木雕班开班,这是新中国成立后师资配备最强的工艺美术专业之一,最终仅20名学员入选,其中就有毛关福。校内的学习氛围热烈而紧张,毛关福必须更加刻苦,不断打磨专业技能。最终他获得了专业拔尖的优异成绩,很多作品也广受好评。10年后,毛关福也接过老师们的教鞭,执教又一批黄杨木雕新人。

1973年夏,一列开往萨尔图(大庆油田)的列车上,一群轻装上阵的上海青年兴奋地望向窗外。广袤的黑土地逐渐蔓延,陌生的大地,野性而雄壮。人群中的陈华明,亦难掩激动。在数月的写生中,他们深入前线与后方,和“铁人”们同吃同住,感受着最质朴、最坚韧的劳动。一沓沓画稿,一座座泥塑,伴着粗粝的风声和低沉的号子,谱写出一首首人定胜天的战歌。

2013年,黄杨木雕班70届学员闻志高,陪伴着耄耋之年的侯志飞,再次走进上海工艺美术职业学院,为重启的黄杨木雕大师班授课。虽然过去的二十多年来,受环境影响,闻志高与同学们不得不放弃专业,另谋他就,但对木雕的热情从未退却。他和他,都还想为海派黄杨木雕的传承尽一份力,不论是三尺讲台,还是木雕案台。

2011年,退休在家的常俊杰偶然在《徐汇报》上看到黄杨木雕社区班的招生信息,木作世家的他从年轻时便展现出对木雕的热爱,总爱在家中雕雕画画,却苦于不能精进。于是他迫不及待地报了名,并与授课的陈华明老师结下了深厚的师徒之情,也成了志趣相投的朋友。

2007年,在上海打拼十多年的吴贵,从事过木雕工作,开过家具定制工厂,却在一次服务中遭遇了巨大挫折。客户不满足浮雕和中式题材的传统工艺,而厂里的高级技工又无法完成立体圆雕的造型要求。在一筹莫展之际,他遇到人生的又一位贵人,毛关福。在其帮助下,吴贵顺利完成了产品交付,也和毛老师结下了师生之缘,重新开启了自己雕塑与黄杨木雕的艺术之路。

2008年,徐宝庆倒在了自己的工作台上,与世长辞。同年,黄杨木雕入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。遗憾与荣誉似乎总是相伴而来。

辉煌、沉浮一甲子,百年雕琢海派魂。希望本书后面的故事能让大家感受到这个领域里鲜活的人和物,触摸到海派黄杨木雕百年的年轮上那一颗颗闪耀的回忆。也希望能有更多的伙伴,加入到学习、实践、传承海派黄杨木雕的队伍中来。

是为序。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6