大国工匠·文物医生 焕新

滕杰臣 受访者供图

杨帆 大赛组委会供图

诺日卓玛大赛组委会供图

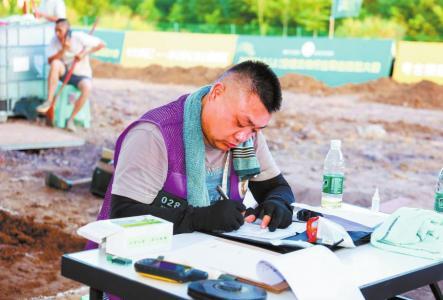

考古探掘工滕杰臣

十三年田野考古每一铲都付出了平等努力

近日,刚刚在2025年全国文物行业职业技能大赛(以下简称全国大赛)中勇夺考古探掘工项目二等奖的滕杰臣,回到了位于绵阳市梓潼县的西坝遗址,继续在这个西汉时期广汉郡郡治所在地开展工作。

目前就职于四川省文物考古研究院的滕杰臣,已进行田野考古13年。回想自己参与发掘过的地点,他想了又想,也无法选出一个印象“最”深刻的遗址,因为“每一个工地都很特殊,每一铲都付出了平等的努力”。

探掘带来新鲜感

惊喜之外也有失望

2011年在宜宾实习,让滕杰臣对考古探掘工作有了初步认识:每天都有解谜一样的新鲜感、不需要与人有太多交流、能在考古工地做喜欢的事情。这些综合感受,让性格内向的他留在了考古一线。

直到正式工作后,滕杰臣才意识到,考古并非只是跟土地打交道。因为考古工地位置的随机性,与当地群众、村镇干部沟通,甚至与施工方据理力争,都是他的工作内容之一。

和很多考古人一样,滕杰臣喜欢发掘工作带来的新鲜感。发掘前的不可预知,发掘中的变化与调整,都能牵动这个年轻人的心绪。然而,这种新鲜感带来的并不一定都是惊喜,也有失望。

比如2024年,考古队试图在西坝遗址找到汉代城址中的壕沟和城墙遗迹。然而通过大半年的钻探,仅发现一小段城墙。此后又经过多次勘探、试掘,仍未达到预期成果。“这种反复失望的滋味,近几年已翻来覆去‘折磨’我好几次了。”但滕杰臣说,“这也是正常情况,我只能尽量去适应和调整。没经历过多次失败,那一次成功也不可能让你心潮澎湃。”

从省赛到国赛

“自己不输给任何人”

适应是滕杰臣在工作中的关键词。不断磨炼手艺,提升心理素质,让他在考古探掘这条路上走得稳当,走得明白。

在参加本次全国大赛之前,滕杰臣曾在2023年到三星堆遗址集训过一段时间。“三星堆的土质很硬,钻探、发掘、绘图、记录,每一项流程都很难。”他回忆说,刚开始集训时,也曾对自己失望和灰心。“听说很多参赛选手都很厉害。”

是日复一日的训练,给了滕杰臣底气。从参加“省赛”到“国赛”,回头看看,他笑着说,自己不输给任何人。

滕杰臣所从事的考古探掘工作,尤其是钻探工作,是整个考古发掘、研究工作的基础。古遗址的面积有多大?古墓葬有多深?这些问题都需要开展考古钻探工作来确定。

在滕杰臣看来,相比于坐在实验室里,考古探掘工作的价值一点也不低。“我们尽管做的是考古勘探、发掘、整理等前端工作,但却是整个考古学研究流程中必不可少的一部分,并且是整个科研体系的基础。”

对于滕杰臣来说,目前更重要的是踏踏实实、尽职尽责地完成每一个考古发掘项目、每一次考古工作调查。“相比于经验丰富的老技工,我依旧还有很大的进步空间。”华西都市报-封面新闻记者刘可欣

考古探掘工杨帆

在泥土中触摸历史 考古人需多种技能

近日,2025年全国文物行业职业技能大赛在泸州举行。作为2023年四川省文物行业职业技能大赛考古探掘工项目一等奖获得者,来自四川省文物考古研究院的杨帆凭借省赛的优异成绩获得免试资格,直接晋级国赛,并最终斩获三等奖。

谈及获奖感受,杨帆坦言:“更多的是后悔,感觉准备不够充分。”这是他首次参赛,对其他对手不甚了解,总觉得自己还有提升空间。而这份自我严格要求,或许正是他能在考古领域深耕13年的密码。

难忘江口的金印

谈及为何踏入考古行业,杨帆的思绪回到了实习时光,“当时我就觉得自己适合这个工作。”他大学学的是文物鉴定与修复专业,与考古有着天然的联系。而真正让他坚定信念的,是在考古现场实习的经历。“在那里,我真切感受到历史书上的文字与现场发掘的实物产生强烈联系,那种震撼难以言表。”此外,考古工作能让他接触最自然的山山水水,这种纯粹的环境深深吸引着他。

考古现场的艰苦有目共睹。杨帆坦言,虽然比起地质勘探、钻井工作稍显轻松,但与室内工作相比,仍要面对风吹日晒。但他却乐在其中:“能亲手触摸那些带着历史温度的文物,感受它们的存在,再苦也值得。”

在13年的考古生涯中,杨帆参与过不少项目,但江口出水的金印,让他至今难忘。当时,金印被分成4块,先发现的部分刻着“世子宝”三个字,唯独缺了关键的一个字。隔了30多米,他们意外发现了一块金黄色碎片,清洗后竟与之前的部分完美契合,证明了金印是“蜀世子宝”。“那一刻,所有人都激动不已,那种补足缺憾、拼对历史的感觉无法用语言形容。”

守护历史的碎片

考古工作需要极强的耐心和技能。杨帆说,蹲在原地观察地层、辨别文物是常事,有时一蹲就是几个小时,站起来时头晕眼花。“用手去触摸泥土、沙石,感受它们的硬度和状态,才能更精准地判断地层堆积的情况。”除了能“蹲”,能走、能翻山越岭、身体好、不怕晒黑,都是考古工作者的“必备技能”。

长期待在同一个地方做重复的工作,难免会有烦躁情绪。杨帆的调节方式很简单:“告诉自己干完活就休息两天。”可基建项目往往没有“干完”的那天,他便靠着这份对工作的热爱,一点点坚持下来。

在杨帆眼中,考古工作的意义非凡。他所在的团队多参与配合基建的项目,虽不能说震撼世人,却在默默守护着历史的碎片。“这些文物和煤炭、石油一样,是不可再生的,一旦被破坏就永远消失了。我们的工作,就是在基建过程中,把这些历史印记完整无差地记录下来。”

对于想从事考古的年轻人,杨帆想说,“能坚持下来的都是好样的,带着最初的热爱和感情去做,一定能做好。”在他看来,现在的工作或许平凡,但后人可能会在他们的基础上,以全新的视角发现更大的价值。

华西都市报-封面新闻记者雷蕴含

古籍修复师诺日卓玛

从敦煌搬到成都 让古籍重获新生

7月的四川烈日炎炎,但四川省图书馆研学室内依旧凉爽。诺日卓玛的长发被挽起来,露出银色耳坠,黑色上衣搭配同色系长裤,大片的白色印花在长裤上绽放。她坐在研学室的木桌旁,身后是古籍修复体验区。与文物打了18年交道的她,身上有文博从业者独特的内敛气质。

作为四川省图书馆的古籍修复师,诺日卓玛在2025年全国文物行业职业技能大赛纸张书画文物修复师项目中获得二等奖。这是她从业9年来,参加过的最高规格比赛。

15小时让“残卷重生”

诺日卓玛把这项修复形容为“残卷的重生”。比赛当天,她抽到的2号作品是破损程度非常高的清代水墨画。

“天啦,那么烂。”诺日卓玛内心惊呼,但她没时间感慨:随着卷轴的舒展,画心缺损、脱落、糟朽等病害,意味着她不得不花费更多时间对本体进行整理和修复。

大赛分为两个部分,总分占比20%的理论考试已在前一天完成,7月4日至5日,共计15小时的实操考试,几乎决定所有选手的命运。

回忆起考试过程,诺日卓玛调侃说,“当时心态都崩了。”

画心打胶矾水、上墙、全色、画心下墙、四周裁齐……比赛时间截止铃声响起,这台针对文物的“手术”完成了九成多。

诺日卓玛指着画作底部位置说,“这里其实还应该继续全色,但时间不够,扣分或许有这个原因。”

这幅绘着山石和树木的水墨画,经过诺日卓玛的修补,乍看之下并无异样,偶有缺色,仿佛是留白的意境。这种破损程度的古画,平时需要按月为单位修补,但两天时间,诺日卓玛也给予它新生。“二等奖也很高兴,这是我们整个团队的荣誉。”

两年修复700多叶古籍

诺日卓玛美术科班出身。9年前,她来到四川省图书馆,从零开始学习古籍修复,在此之前,她就职于敦煌研究院考古研究所。

诺日卓玛在敦煌的工作是如实记录文物全貌。高大恢弘的石窟、美轮美奂的壁画,吸引着全世界的目光,也牵动文博人的心:如果有一天,壁画不在了,该如何向后人展示这项伟大的文物?于是,她和同事们在樊锦诗先生的带领下开始了这项浩大的工程。

2016年,考虑到孩子入学问题,也为了和在成都工作的丈夫团聚,诺日卓玛来到四川省图书馆,成了一名古籍修复师。

古籍修复的准入门槛看似不高,但大到采用何种方式修复,小到百种纸张,都需要深究。诺日卓玛师从省级非遗代表性传承人袁东珏,在基本功修炼结束后,她的第一项任务便是参与修复清道光年间的《武攸林氏族谱》。

“每天就是重复、重复,差点崩溃,真的不想再修了。”做惯了勘测和绘画的诺日卓玛,一度怀疑自己的选择。“两年,共修复700多叶,完成时成就感很强。正是这种磨炼,才能细致、耐心,静得下来做这份工作。”诺日卓玛通过这个项目,真正找到了“古籍修复师”存在的意义,也真正喜欢上这份职业。

华西都市报-封面新闻记者刘叶

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6