封面新闻记者 李雨心

7月的泸州,这座坐落在长江与沱江交汇之处的城市,长期笼罩在高温的天气下。在宽阔的体育馆中,当阳光透过头顶的采光窗,洒落在一张张排列有序的工作台上时,就能看到台上之人正聚精会神地将全部注意力放在泛黄的纸张上,容纳着数十人的会场宁静如水,只听见喷水壶、吹风机发出的细微声响……这样的场景,就发生在7月4日至5日,2025年全国行业职业技能竞赛——第二届全国文物行业职业技能大赛的现场。

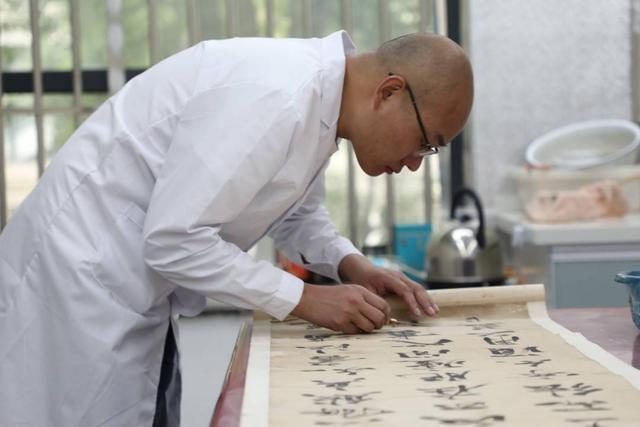

杜少飞在比赛现场 图据大赛主办方

手握一把刷子,细心地将修复材料均匀浸润到每一丝纤维中,不放过一处细微之处……回忆起比赛当时的场景,四川博物院书画修复师杜少飞的记忆已经不甚清晰,因为当时他所有的注意力,都在他手下的一幅清代水墨山水画中,连评委在他的工作台前停留观察,自己也并不知晓,只记得当时又热又湿的环境,在此前的书画修复中从未遇过。

可哪怕环境陌生,不确定场内湿度,但凭借多年的经验,和精湛的文物修复技艺,在这场齐聚了全国30个省(自治区、直辖市)的293位选手、堪称文物修复领域的“巅峰对决”中,杜少飞拿下了纸张书画文物修复师项目的一等奖。就在比赛结束后不久,在四川博物院的文保中心,杜少飞向封面新闻记者说起了自己长达16年的修复生涯。

随纸张穿越数百年时空

焕发“新生”的书画古籍数不胜数

将泛黄的书画铺开,仔细清洗其中的霉烂,揭去命纸小心地将残缺处接补完整,一笔一笔修复画面或字迹的缺损……书画作品,毫无疑问是中国古代文物中一个特别的类别。而书画修复工序繁多,最重要的是“洗、揭、补、全”四道工序,但每一道大工序又包含着数十道小工序,工序复杂,周期漫长。在过去的16年岁月中,经过杜少飞手下焕发“新生”的古书画、古籍数不胜数。

杜少飞在修复文物中 图据四川博物院

2009年,毕业于吉林艺术学院书画修复与装裱专业的杜少飞,进入四川博物院从事书画修复工作。他告诉记者,其所在的学校是全国率先开创传统书画修复相关专业的高校,当时国内开设文物修复专业的院校屈指可数。“我上大一的时候,刚好我们专业的第一批学生毕业,我去看了他们的毕业展。”而这场展览就像一颗种子般,在杜少飞的心中播下了关于书画修复的兴趣,并引导他在数年后走向了这条道路。

相较于以往文物修复中“师父带徒弟”的技艺传承模式,近年来,许多高校陆续建立了文物修复的相关专业。而杜少飞,也可以称为“科班出身”的文物修复师。早在大学期间,他就陆续参与过一些书画修复工作。但回看自己在文物修复行业的来时路,他也坦言自己的心态发生了很大的变化。

杜少飞回忆道,初接触这一行时特别大胆,“什么材料都敢用,多大的刷子都敢使”,但基本功不牢固,修复的效果往往并不理想。随着接触这行的时间越长,程度越深后,他的观念和思想才逐步转变。“了解越深,敬畏心越重。以前是大胆放开地去做,现在是大胆尝试,但要小心求证,谨慎使用。”

杜少飞在修复文物中 图据四川博物院

如今,杜少飞常说,当自己一走进文物修复室面对文物时,精神都开始高度紧张,干什么都小心翼翼,脑中的弦始终绷得很紧。“常常上班时不觉得累,回到家了才反应过来。”

跨出大学校门后,杜少飞就扎根在了四川博物院中,一晃眼,16年就过去了。倏忽之间,他也从修复专业的“萌新”,成为了资深的书画文物修复师。现场,当记者问起他如何度过这漫长的生涯时,他微微一笑,说这个行业老师傅也曾这样问过,“我的回答是,这个东西是越做越难,越做问题越多,不知不觉就走到现在了。”

杜少飞提起,文物修复师一天面对几十甚至上百件文物,每一件都不同,且每一件的“病症”也不同。因为文物的材料、变化、保存条件、老化程度等方面都不一样,需要针对每一件文物做不同的修复实施方案。可哪怕如此,文物在修复过程中还是会发生意料外的情况。“这个行业学无止境,谁都不敢拍着胸脯说我学到头了。”

杜少飞在修复文物中 图据四川博物院

16年修复岁月弹指一挥间

“没有热爱难以坚持下来”

16年的岁月,在面对有着数百年历史的古书画文物时,也许真的是弹指一挥间。但对于文物修复师来说,在与文物相伴的日日夜夜里,是熬过坐“冷板凳”的坚守,与日复一日在修复技艺上的不断学习。年岁渐长中,杜少飞也察觉到了文物修复行业所遇见的一些新变化。譬如,大众的关注越来越多,媒体的报道也在增多,杜少飞说,当身边素未相识的人听到自己的职业时,感兴趣的人也比以往更多了。

就像在第二届全国文物行业职业技能大赛的现场,出现了越来越多年轻的面庞,其中最年轻的选手年仅19岁,是位大二在读学生。当年轻人怀抱对传统文化的热忱进入这一行业时,在杜少飞看来,能不能一直保持热情,还需要时间的检验。

杜少飞在比赛现场 图据大赛主办方

“如果没有热爱,只是把这当成一份工作的话,会觉得很煎熬的。”杜少飞站起身比画道,面对一张跟自己身量差不多大的古画时,修复师常常一站就是一天,还要小心俯身修补古画时,身体的其他部位不能触碰到文物。“我们在修复室干活儿时,多的时候有七八个人,但凳子只有三把,站着是常态,对于体力、精力、精神都是巨大的考验,没几个人受得了。”

“磨性子”,算是每位文物修复师都要经历的过程,这不光是技艺上的日积月累,更是熬过漫漫岁月的坚持与耐性。杜少飞表示,自己曾听老师说起以前传统的师徒模式中,学徒前三年还没法直接上手学习技能,只能做些打杂的事情。“我以前不是很能理解,但现在看来,连这些事情都坚持不下来,真正面对文物需要担责任的时候,又怎能耐住性子呢?”

在杜少飞看来,在文物修复行业,许多技艺和能力都能后天学习,可责任心更为重要。“即使学会了技术,却没有责任心的话,在文物修复的时候投机取巧,也是件很麻烦的事情。要对文物负责,对自己负责,我觉得责任心是更难培养的。”

徜徉在历史的长河,随泛黄的纸张穿越数百年的时空,在古人笔下的花鸟鱼虫与横撇竖捺中,杜少飞与时间赛跑,让文物重生。采访中,杜少飞说起这十几年的文物修复岁月,看似平淡顺遂,但那些不为人知的,在文物修复室坚守到深夜的时光,成为了“择一事,终一生”最生动的注脚。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6