国话复排话剧《物理学家》明日上演,为何 “悬疑+喜剧”的底色是反法西斯?

“《物理学家》这部剧是70年前写的,但现在来看,仍有很强的现实意义。”导演王剑男在日前举行的一场媒体探班会上点出,“其核心是反法西斯。”

《物理学家》的故事发生在一所高级精神病疗养院,三位著名的物理学家“牛顿”“爱因斯坦”和莫比乌斯,在相继造成护士死亡后,他们的责任、信念、利益、爱情碰撞在一起,引发了一系列隐秘的悬疑故事。

这部剧是瑞士著名剧作家、小说家迪伦马特的代表作之一,创作于20世纪60年代。当时正值冷战,军备竞赛如火如荼,核威胁阴影笼罩全球,科技发展与人类命运的矛盾成为全人类关注的焦点。

王剑男介绍,迪伦马特在这一背景下构思剧本,借三位天才物理学家被禁锢于精神病院的荒诞故事,探讨科学伦理与人性的问题,具有现实批判色彩。

2008年,国家话剧院首次将《物理学家》搬上舞台,当年的导演便是王剑男。时隔17年再度执导,正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中瑞建交75周年纪念时刻。王剑男表示,此次复排,他在原有剧作基础上加入了自己对时代变化的理解,更加大胆挑战“黑色幽默”,用“悬疑+喜剧”解码故事。“比如,有意识地与年轻创作者合作,一同发掘作品中轻快的部分,让上半场的喜剧效果更明显,为下半场的深邃思考做好铺垫。”

《物理学家》这部剧最大的悬疑是三位物理学家“真疯还是假疯”。在谈及剧中角色莫比乌斯选择装疯的原因时,王剑男解释,莫比乌斯作为一位伟大的物理学家,发现了足以颠覆人类认知的技术,但为了避免其技术被滥用于战争,危害人类,他选择装疯,将自己“判了一个无期徒刑”。“同样,‘爱因斯坦’这个角色也是出于自己的目的选择装疯,最终旨在从人类的高度,重新探讨人类对科学技术和知识的探索以及人类自身的欲望与野心 。”

此次复排在舞台呈现上进行了大胆创新。舞美设计张华翔以1946年诞生的三叶扇核辐射标识为灵感,将直径五米的巨型三叶扇装置作为核心意象,其旋转动态对应三位疯狂天才物理学家,暗示科学探索与人性失控。演出中,装置将依戏剧张力变速旋转,搭配高对比度配色、几何光影与金属构件,持续向观众释放着关于科学伦理的警示辐射。灯光设计韩江利用色彩,通过解构和建构画面等手段,挖掘荒诞中的情绪逻辑,表达剧中人物的内心世界。

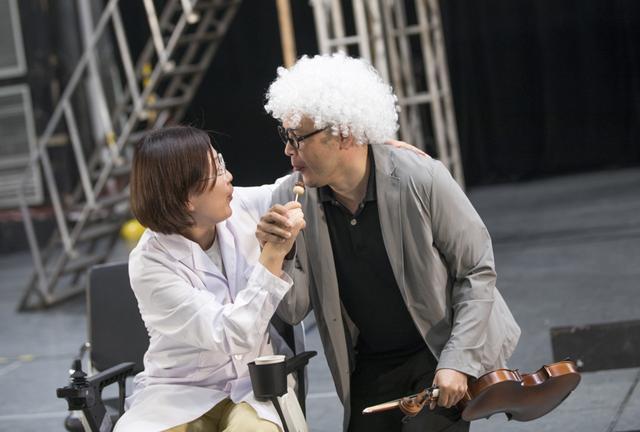

演员阵容方面,此次复排汇聚了与导演王剑男合作多年的默契团队,包括邹易道、李晔、吴俊达、江佳奇、田鸽等。其中,江佳奇是剧组内唯一出演过2008年版本的人。

“17年前我扮演的是护士小姐,而这一次,我扮演的是博士小姐。”江佳奇认为,此次复排与2008版的不同和突破之处在于,演员们塑造的人物更加鲜明和独特,他们共同对整个角色设定进行了统一的调整。

值得一提的是,该剧作为国家话剧院反法西斯题材及红色题材系列演出的首部新作品,承载着国家话剧院传达社会价值观的责任。王剑男表示,国家话剧院今年将连续推出8部反法西斯题材作品,通过不同的方式、侧面和风格,共同表达人类对法西斯主义的痛恨和对和平的终极渴望。“在百年未有之大变局的今天,该剧的反法西斯主题依然具有重要的现实意义。”

7月23日至7月27日,该剧将在国家话剧院大剧场与观众见面。

原标题:《国话复排话剧《物理学家》明日上演,为何 “悬疑+喜剧”的底色是反法西斯?》

栏目主编:樊江洪 题图来源:国家话剧院 图片来源:国家话剧院

来源:作者:解放日报 张煜

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6