他用60年时光

绘就精彩漆艺人生

他是把针刻技艺

结合到当代福州漆艺制作中的第一人

他就是中国工艺美术大师

中国非遗代表性传承人

郑修钤

郑修钤

郑修钤的作品被中国国家博物馆、中国工艺美术馆等收藏,漆画《春、夏、秋、冬》至今陈列于人民大会堂台湾厅。不仅如此,他的作品还走向国际舞台,《冬韵双口脱胎瓶》《渔舟唱晚》亮相法国巴黎“中国文化年”,同时入选美国纽约曼哈顿37届国际博览会,成为中国漆艺的杰出代表。

复活技术 修复国礼

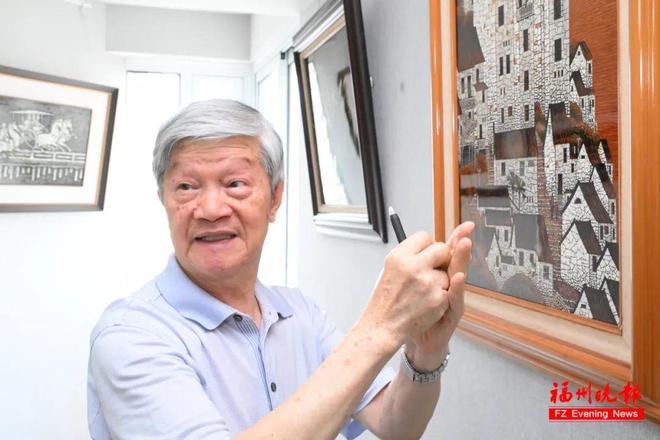

近日

在郑修钤的作品陈列室

记者初见了他

他身上没有太多匠人的刻板

反倒带着几分文人的温润

交谈间甚是融洽

郑修钤1946年出生,福州马尾亭江人。他从小就展现出极高的绘画天赋。1964年,他考上福州工艺美术学校学习雕刻。毕业后,他被分配到福州第一脱胎漆器厂工作,跟随近代著名漆艺大师李芝卿学习,进步飞速。

1973年,外交部下达绘制漆画《柬朝友谊》任务,作为西哈努克亲王访问朝鲜时赠送给金日成的礼品。年轻的郑修钤勇挑重担,花费1个月圆满完成,得到外事部门的肯定。此后,他的作品获得诸多荣誉,连续6次入选全国美展,《憩》和《布达拉宫》分别在第八届、第九届全国美展中获得重要奖项。

作品《布达拉宫》

“这是漆画《青仿西汉针刻图案》,是用针刻这种单种技法成品的。”郑修钤对漆艺针刻作品情有独钟。而这背后,是他对复兴、创新失传技艺的执着。

1972年,26岁的郑修钤被选派到湖南长沙参加马王堆文物复制工作,成为唯一全程参与的技术人员。在清理漆器时,他发现上面有密密麻麻、似针划出来的线条。为了复制,他尝试多种工具,发现青岛红叶牌缝衣针硬度合适。他把筷子劈开夹住针,用绳子绑起来当作画笔,在复制品漆器上针刻图案。经过反复摸索,他成功复活了2000多年前的汉代漆艺针刻技术。

回到福州后,他率先将漆艺针刻技术应用到当代福州漆艺创作中,创作出一系列融合汉风古韵与现代审美的精品,如《青针刻图案三角脱胎瓶》被国家博物馆收藏,《龙虎斗》等漆画作品被福建省美术馆和国内外收藏家收藏。

2005年,郑修钤接受政府委托为尼泊尔修复《五扇博古漆器围屏》,是他漆艺人生的另一个高峰。五扇屏风是原公私合营福州脱胎漆器公司制作,毛主席于1960年赠送给尼泊尔国王的礼物。在修复过程中,他遇到诸多难题,如边框变色、青铜器物薄料上色等,但凭借丰富的经验和精湛的技艺,一一克服。

“屏风上青铜器图案的色彩把握是修复的最大难题。”郑修钤经过多次琢磨,用烟熏过的银箔碾碎磨成粉,调入大漆过滤后,终于调成古铜色,表现出厚重的青铜质感。在他的努力下,五扇屏风重放光彩。

承载记忆 匠心独运

陈列室里

摆放数十件郑修钤各个时期创作的作品

这些作品风格独特

既展现漆艺的传统魅力

又具有时代气息

“这幅作品是福州唯一入选北京首届国际美术双年展的漆画作品。”现场,记者看到了1999年创作的、斩获第九届全国美展银奖的《布达拉宫》。郑修钤运用漆艺独特的质感和色彩,将布达拉宫的雄伟与神秘展现得淋漓尽致。

“这幅《摩纳哥海滨》,是我2004年参加法国巴黎‘中国文化年’活动,在摩纳哥体验生活后创作的。”郑修钤介绍。

落日余晖染红江面,一艘炮艇逐浪前行……这幅《海军炮艇》创作于1964年,是郑修钤的第一件漆艺作品。“我是在一次偶然的机会看到漆画作品,被那绚丽和谐的色彩所震撼,之后便产生了浓厚兴趣。”郑修钤回忆道,当时他在福州工艺美术学校学习雕刻,楼下就是漆艺工场,于是便拿来漆画材料进行创作。“我中学就读于亭江中学,江边停着许多炮艇。”

这些漆艺作品

不仅承载着郑修钤的难忘记忆

也饱含着他的匠心独运

陈列室里,《仿汉代针刻漆盒》《冬韵双口脱胎瓶》等引人注目,这类作品是他独自设计的。比如《冬韵双口脱胎瓶》,巧妙地将传统造型的两个大小不等的瓶子连为双口瓶,出现了截然不同的审美效果。“这是我在造型上的创新,避免了雷同和平庸。”郑修钤说。

在蛋壳镶嵌技法上,郑修钤也有自己的全新诠释。“你看,《布达拉宫》的墙面就是用蛋壳铺贴上去的,别人一般都是平贴,缺乏变化,而我创新使用明暗过渡技法,让它体现出黑白渐变的效果。很难贴,很考验细心程度。”郑修钤介绍。

2006年

从福州市工艺美术技术学校退休后

郑修钤成立了漆艺工作室

一边创作、研究漆艺

一边培养人才

被聘为福建师大美院硕士生导师

福建商学院客座教授

如今

虽然年事已高

但郑修钤依旧创作不断

记者 关志杰/文 叶诚/摄

新媒体编辑 徐强 胡铭蕾

监制 管慧 王臻

福州晚报新媒体出品,转载请注明出处

关注福州晚报,获取更多资讯

点亮和

转发分享更多人↓↓

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6