韩国代表作家申京淑重新书写“父亲”的形象

去年晚春开始连载的时候,我曾说,父亲的故事已经写完一半。这是事实。至于怎样收尾,我要写完才能知道。夏天过去,作品完结时,我这样写道,即使终生面临痛苦,那些匿名的父亲们也始终坚守着自己的位置,我希望唤醒属于他们的时刻。真正开始连载之后,我的心境发生了变化,感觉必须重写,重写的过程中又想重写,于是,原本以为夏天就能完稿的写作持续到了秋去冬来,又至新年。修改、补充、重写,在这个过程中我突然醒悟,我并不想结束这个故事。

《请照顾好我妈妈》出版后,很多人问我有没有写写父亲的想法。每次我都果断地回答没有。不料十几年过去,我写下了这部作品。或许有人会说,你是因为写了妈妈的故事,现在才要写父亲的故事吧?对此我无话可说。我只希望读者好好关照小说里的这位父亲。这是我们似曾相识的寒酸父亲,是我们素昧平生的父亲。我们总是吝啬于把父亲当成独立的个体,不愿听他讲述隐秘的故事。活过剧变的时代,明明做了那么多,却说我什么也没做。写下这样沉默寡言的匿名父亲,我无法控制那些喷薄而出的瞬间,又召唤回了那些已经写过的故事。

用完农具放回原位,出门时留够家人用的钱,什么事都愿意从头学习……不贪求太多的收获。虽然自己从未踏进学校的大门,却毕生都在努力让子女接受教育,身为弱者却想收留更弱的人。我想专注于这位父亲。这位匿名的父亲也会像尘埃般消失,哪里都不会留下有关他的记录,然而我想最切近地抵达他,努力听懂他的喃喃自语。当然,这不可能。匿名的父亲以他特有的醇厚常常让我乱了方寸。他背负着残酷现代史的旋涡留下的伤痛,留给他的是即将消亡的肉体和挂在农村家里墙上、孩子们戴学士帽的照片。不过这也许只是我的想法。他的存在或许已被遗忘,而我写下这部作品,试图赋予他生命的气息。这也许只是我的欲望罢了。

即使如此,我还是想打捞出藏在他心底、没有说出来的沉默,将其延续到死亡彼岸。面对这样的父亲,我们还是无法将他看作独立的个体,而是将他束缚在“父亲”的框架里。每次一这样想,我便情不自禁要去拔出可能射向他心脏的箭。

写作期间的某一天,我听到了每个季节都会见面、吃饭的长辈去世的消息。他让我见证了其平生对待事业的精诚和责任感,令我感到安心和信赖。偶尔,他也会对不满之人表现出独有的洞察力,叫我深感痛快,每个季节我们都会美美地吃上一顿饭。现在又到春天,我却再也吃不上那样的饭了。家属转达了他的遗言,葬礼结束后一周之内,不要把这个消息告诉任何人。反复叮嘱多次,没有给我前去吊唁的机会,还跟我说了对不起。这有什么好抱歉的呢,我双手合十,嘴唇紧闭。不过这位长辈让家人转告我们,跟我们夫妻的交往,让他感觉很幸福。即使没有疫情,他也会这样做。于是我突然明白了,无论如何我都不会有机会去吊唁他。我心乱如麻,那段时间暂停了关于父亲的写作。

最后一次和长辈吃饭,是去年春天到来之前。那时冰雪尚未融化,长辈跟我联系,相约吃饭。我知道他在治病,可那是我第一次觉得他在和身边人告别。我们吃饭的速度很慢,很慢。分别时,他拍着我的肩膀,一个字一个字地用力呼唤我的名字,还说了许多话……我不打算写在这里。那双慈祥的手包含着深沉的力量。那双手就是我父亲的手。所有程序都走完了,我才听到消息。我怀着沉重的心情四处奔走,思考他留下的话。没能在他活着的时候将他的话变成现实,这是撕心裂肺的痛。留给我的事情之一,就是突然听到自己爱的人、尊敬的人、珍惜的人的讣告……我真切地意识到自己已经活到了听闻这种事都不再惊讶的年纪。怀着虚脱和悲伤的心情,我回到书桌前,继续书写父亲,同时反复念叨那句久郁心底的话,趁着现在还不算晚。

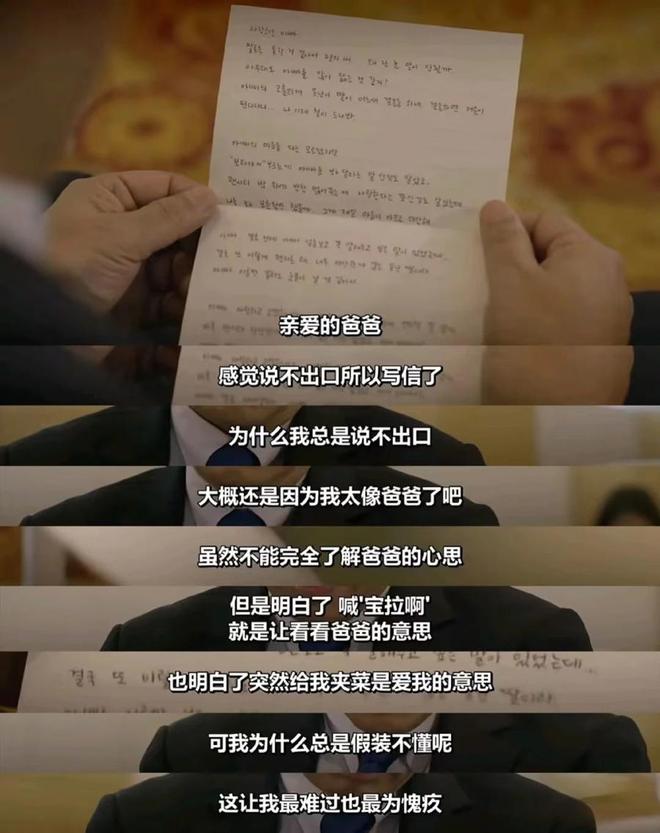

韩剧《请回答1988》

两年前的夏天,我得到了暂居柏林的机会,在身边朋友的带领下去了犹太博物馆。从住所出发,走了一个多小时,赶到博物馆时正值夏日夕阳西下。和预想的不一样,看过展示在现代建筑里,犹太人大屠杀的牺牲者和幸存者的遗物与记录之后,我们走下迷宫似的地下通道。那里的展示厅分别命名为空虚房、丧失房和永恒房。门口墙壁上介绍了名为《落叶》的装置艺术品。落叶?可我一进去,看见的却是用铁做成的两万多个各式各样的面部形象,层层叠叠铺满狭长的地板。犹如从高大的铁树上凋落、堆积在地上的树叶。倾斜的展览空间仅透进了最低限度的光,像洞穴似的向里延伸,很深很深。

踏着堆在地上的铁面,走进在入口处看不到的内部,再往回走,行走本身就是在体验这个作品。我已经通过大量的记录、电影、书籍、证词和艺术品了解到犹太人大屠杀中的人们处于怎样的绝望中,然而当我亲身体验到具有象征意义的落叶时,还是有截然不同的感受。

迈步走过两万多个扭曲成不同形状的铁面,当啷当啷的声音至今还萦绕耳边。走在前面的异乡人也踩出同样的声音,那个空间很快就充满了尖叫般的共鸣。不管脚下多轻,每走一步,沉重的铁面相互碰撞发的声音都会堆积到耳畔。我的腿在颤抖。我想转身回去,可是踩过的铁面已经布满我的身后。甚至停止不动也是对它们的伤害,我只能赶紧走开。那年的那个黄昏,我就这样听着当啷当啷的声音走到尽头再返回……我想,等我回到祖国的书桌前,必须要写一篇关于父亲的文章,仿佛被痛苦追逐、发出阵阵哀鸣的铁面中间,就有一张是我父亲的脸。

回到家,我还会不时翻看当时拍的照片和视频。父亲给儿子礼物时,两个人一起笑;儿子给父亲礼物时,两个人一起哭。我思考着从某人那里听到的这句话的含义。动笔之后,我经常看《南道日报》上崔爀主笔的全罗道历史故事、外交通商部的世界各国便览、汗珠休憩处的博客。为了找人,我也经常点击大韩民国警察厅的博客。这些记录给了我很大的帮助,不仅抛出各种新线索,也让我有机会重新审视确认以前的肤浅认识。我深深地感谢各位,连载过程中经常给我发邮件的朋友,连载结束后认真重读的两位朋友,以及陪我度过几个季度的编辑智英君,谢谢各位。

写作过程中,尤其是写长篇的时候,笔下的人物常会给我意想不到的教诲。这次和父亲并肩走过战争岁月的“朴武陵先生”就是这样的人物。因为没能互相营救而自责,战后他们很长时间失了联系,直到再因子女的事重逢,成为莫逆终生的好友。朴武陵先生告诉作为小说家的我,即使生活无法重新开始,也要活下去,这是接受生命之人的义务,身边有可读、可听、可看的东西,这就是艺术。

现在,我在这里和父亲告别,但我不认为这就是结束。我们会不会是落在同一棵橡树下的落叶呢?看完校样,我最后修改了第五章的小标题,将连载时用的“在告别旁边”改成了“即使一切已结束”。我注意到了“即使”包含的连接意义,想把这位父亲最后留下的“即使”当作引子,自此迈入新的故事。

橡树之下必有橡树叶。差别只是落在近处,还是飞落在远方。这边的橡树叶怎么可能落到那边山上的红松树下呢?每当我遇到无可挽回的事,我就怀着一颗破碎的心想起小说里的J市,走进那片树林。对我来说,J市和读者就像大自然。回首来时路,我常常被这一怀抱拯救。我的时间都盛载在这个地方,或稀疏,或密集。看着年迈的叶子、年轻的叶子沙沙作响照拂着橡树,我的视线也以家人之名渗透进作品中。也许有人会说,哪有这样的家庭。但是,有的。如果你不敞开心扉,就看不见这样的橡树。我希望读者把这部作品看作献给这棵橡树的叙事诗。希望我们都有足够的耐心,最终抵达各自那个飞跃的瞬间。谨以此心,转致问候。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6