《哪吒2》的成功说明了啥?复旦教授郑土有将来蓉探讨民间文学的保护与创新|名人大讲堂

封面新闻记者 荀超

电影《哪吒之魔童闹海》(又称《哪吒2》)的成功,为各行业带来了诸多启示。作为家喻户晓的民间故事,根据《哪吒闹海》改编的动画电影,为何能引发如此巨大的轰动?《哪吒2》的成功,是否昭示着传统民间文学作品至今仍葆有旺盛的生命力?

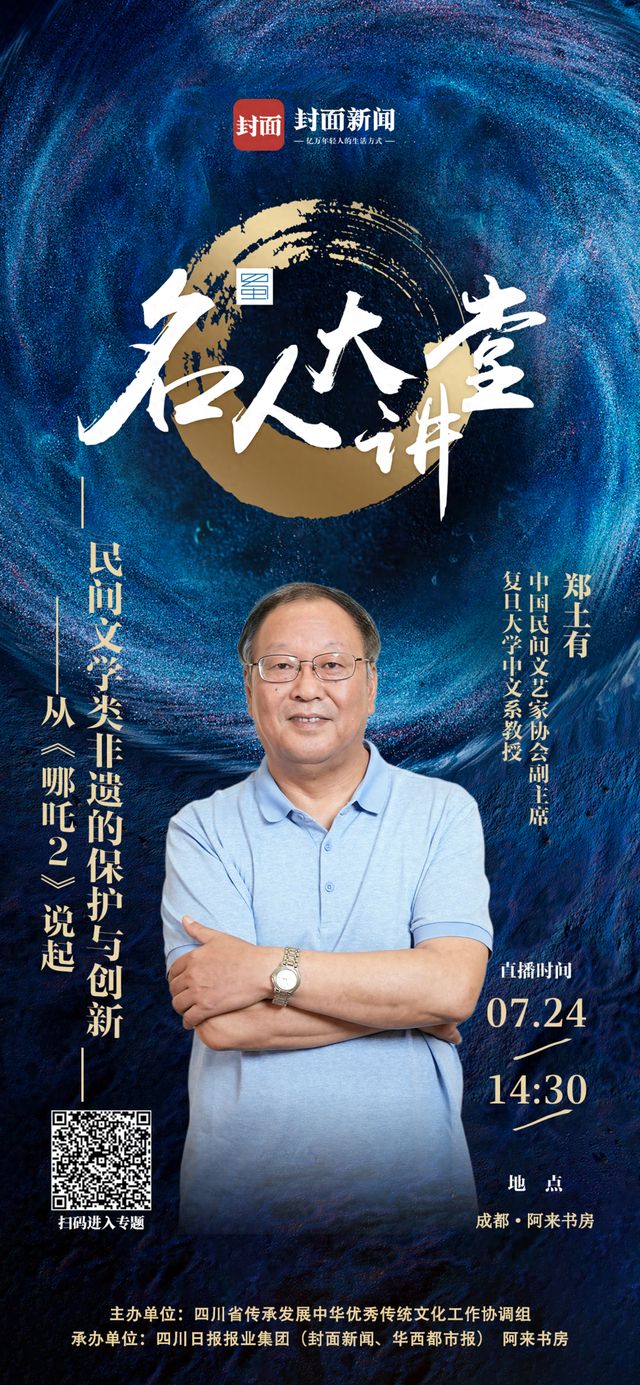

7月24日下午2:30将在成都阿来书房举行的2025名人大讲堂“非遗传承”季讲座中,复旦大学中文系教授、中国民间文艺家协会副主席郑土有将以《民间文学类非遗的保护与创新——从〈哪吒2〉说起》为题,围绕民间文学作品的价值、民间文学传承现状、民间文学如何走出当下的困境、民间文学如何创新等问题进行现场分享。

神话、史诗、说唱文学、说书、山歌、地方戏……在中华民族5000多年的文明史中,丰富多彩的民间文学艺术不仅映射出我国辽阔疆域内鲜活灵动的风土民情,更为人们提供了深厚丰富的文化底蕴和精神滋养,是中华优秀传统文化的重要组成部分。

郑土有教授长期从事民俗学、民间文学、非物质文化遗产保护的研究工作,出版《晓望洞天福地:中国的神仙和神仙信仰》《中国城隍信仰》《关公信仰》《中国民俗大系·上海民俗》《中国民俗通志·信仰志》《非物质文化遗产保护沉思录》《上海市志•民俗卷》等著作(含合著)30余部,其研究成果曾3次获中国民间文艺最高奖“山花奖”。

“我们的民间文学也好、民俗也好,大部分都产生于农耕文明时期,并经过了漫长的岁月发展至今。在发展过程中,它们沉淀了中国民众的智慧、思想和观念等。这对我们今天、对我们民族来说,意义深远,在每个人的心灵深处都会有巨大影响。”郑土有教授说,“现在看来,民间文学、民俗等从内容到形式,固然有些已经不太适应当代人的审美要求和愿望,但正如《哪吒2》所展示的,通过创造性转化和创新性发展,以更加现代化的形式和内容,重新融入我们的生活中去。”

作为一个普及性、大众浸润式的知识讲坛,名人大讲堂自2018年11月首次亮相以来,已成功举办67场讲座,邀请全国多学科专家围绕四川历史名人和巴蜀特色文化开讲,吸引了超一亿人次观看直播。7月24日下午2点半,敬请锁定封面新闻客户端、封面新闻官方微博、封面新闻视频号、川观新闻、四川观察、四川发布等平台,通过“线上+线下”相结合的方式,与郑土有教授一同探讨民间文学类非遗的文化价值与现代意义,感受中华优秀传统文化的深厚底蕴。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6