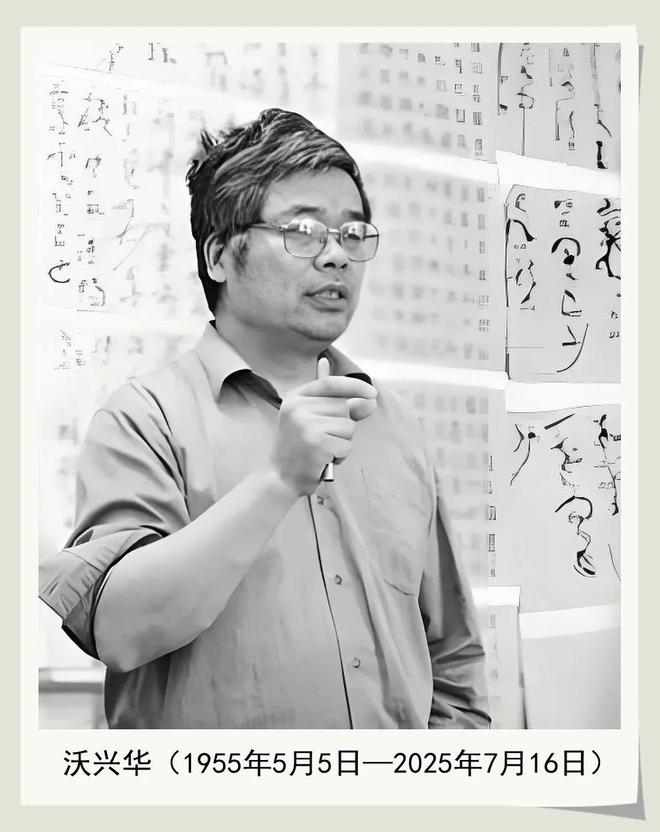

1984年6月13日,文汇报“文汇书法竞赛”获奖名单中,就出现了沃兴华的名字(二等奖)。

1990年1月25日,沃兴华书画个展开幕之际,《文汇报 笔会》刊发了赵冷月先生的《天道酬勤》:

沃兴华在华东师大教书,到市中心来时,常顺便带些字画新作来看我,一谈就是很长时间。二个多月前,他说马上就要在朵云轩画廊办个人书画展。我想:他这两年的字变化很大,在颜体的基础上进一步取法汉魏碑刻,写得古雅朴拙,而且还受到绘画影响,讲究变形,重视构成,各种对比关系也处理得较好,受到了书法同行的好评。因此,只要对这些作品稍加选择,搞个展览还是不错的,但是,不知什么原因,过了好长时间,不见他的个展开幕。正当我纳闷时,他跑来说:不少作品当时觉得很好,平时看看也还可以,现在,一旦用展览标准衡量就不行了。要办好展览,非重新创作不可。他还说:办展览是一种压力,可以转化为创作动力,改变平时“疲塌塌”的状况,这种机会不能错过。否则,仓促展览,失去一种努力追求的过程,对我来说也就没有意义了。就这样,他把展期推迟了两个月。

我知道沃兴华是非常用功的,听说他1975年借到书画出版社工作时,整日练字,每天废纸一大箩,因此获得了“印刷机器”的别号。长期以来,他始终孜孜不倦地写字作画,现在,个展的压力一定会使他更加勤奋,甚至夜以继日地通宵拼搏,我相信,凭他的功力和才情,这样的努力一定会结出丰硕果实的。果然如此,两个多月过去了,他个展中有三分之一是新作。

沃兴华最近的书法作品变形更加夸张,墨色上的枯湿浓淡变化更加丰富,而且还相当谐调。因此,他的作品比以前趣味更加醇厚,个性更加鲜明,风格更加强烈。但是,线条的表现能力似乎没有明显提高。他的画书法味很重,线条灵动,逸笔写意,情趣盎然。山水、人物和花鸟作品无论繁简,都清新萧散,富有书卷气。

去年,我在《储云、沃兴华书画作品选》的序言中说:“我看了之后,觉得作为中青年书法家,能达到如此成就,确实难能可贵。当然,作品中不成熟之处在所难免,但是,只要他们坚持融合碑帖之长的努力方向,发扬表现自我的独创精神,更加勤奋地追求下去,前途未可限量。”今天,我看了沃兴华的书画个展之后,仍然这样说。不过,应当补充一句是:比过去好多了。

同年3月6日,《文汇报 学林》刊发了沃兴华的署名文章《论书法形式的创新》:

艺术强调创新。历史告诉我们:无论什么艺术,当一种风格作为主要流派发展到颠峰阶段,被大家普遍接受、既滥又俗的时候,继之而起的往往是它的反面,而且矫枉过正,是极端的反面。否则,就没有振聋发聩、使人耳目一新的强烈感染力。然而,这种反面也是一个过程,随着时间推移,同样会从新变旧,滥俗而被人厌倦。这时,人们就会在现实的基础上,冷静地反思早就被全盘否定的过去,发掘它的合理意义,融合进来,创造出新的风格,在“山重水复疑无路”的困境里,开辟出“柳暗花明又一村”的境界。这种宏观的艺术史现象正契合了西哲黑格尔的观点:任何事物的发展和更新都是一个螺旋式前进的过程,由正反合三个阶段的不断更替为其表现特征。

回顾中国书法艺术的发展历史,就笔画说,甲骨文细,金文粗,而篆书取其中。如果以细为正的话,那么粗就是反,中就是合。就字体说,篆书形长为正,隶书形扁为反,而楷书形方则为合。就书体说,以唐代楷书为例,初期欧阳询的字峭丽挺拔,中期颜真卿的字与此相反,浑厚雄壮,至晚期柳公权的字则既挺拔又雄壮,显然是融合了欧颜二种风格的产物。

书法艺术上点画、字体和书体的变化发展无一不是通过正反合相继更替的途径来实现的。根据这个规律,我们可以对它今后的发展趋势作一预测。考虑到艺术是人生的反映,是人与周围环境关系的一种解释,它的变化发展不可避免地要受到当时人们的观念及其所处环境的影响。因此,为了科学地加以预测,还要顾及与之相关的各种社会因素。

书法艺术的形式大体可分幅式、字数与字体三个方面。在幅式上,宋以前流行的是横式手卷,明清以来,以直式中堂或条屏为主,如果说横式为正,直式为反的话,那么今后的发展趋势就可能是方形或准方形的。这种幅式变化不仅出于求新的审美需要,而且还受到两种社会力量影响。其一是随着物质生产的丰富,人们对精神文化的享受要求越来越高,许多人都喜欢将书法作为一种家庭装饰。但是,由于现代住宅的结构比较低窄,通行的幅式无论是横还是直,如果不截短它们的高度或长度、变成方形或准方形,就不能适应社会要求而进入千家万户。其二,中国书法与绘画的关系极为密切,方形或准方形的幅式在国画这门兄弟艺术中已成了新派风格的主要表现特征,一些书画两栖的作者正在把这种幅式带到书法中来,只要稍微注意一下近年来的书坛,就不难发现,这种例子已经很多,而且越来越多。

在字数上,原来是多的,现在也是如此,接下去的变化可能是它的反面,即少字数形式。西方某现代派画家在用幻灯观察放大的素描作品时,发现局部的线条也十分完美,可以成为独立作品。书法艺术所写的每个汉字都有一定意义,比绘画中局部的线条更有资格成为独立作品。发展少字数形式具有许多有利条件。首先,现代一般人的审美趣味,都偏向敏锐、鲜明和刺激,喜欢霎时即能引起的快感,例如爱好迪斯科甚于交响乐,爱好电影甚于戏剧等等。少字数作品比多字数的在形式感上强烈得多,因此更受现代人欢迎。其次,现代家庭的布置强调整体感,家具是组合式的,讲究大块面,也适于用少字数作品来装饰。如果还是传统的三行五行,多则百字,就会显得气势不够,与整体格局不协调。再次,书法艺术要走向世界,让一切识与不识汉字的人都能理解和欣赏,必须增强它的形式感。而要达到这个目的,单字或双字左右的少字结构比罗列多字数更为合理。

在字体上,“书画同源”,最初的汉字是象形的,甲骨文、金文和篆书都带有较重的象形意味,发展到隶书和楷书,这种象形味逐渐减少,越来越成为抽象符号。书法和表现对象——汉字从象形到符号的发展经历了正与反的过程,如果今后再要发展的话,就可能向象形回归,也就是与绘画靠拢。但是,现代的绘画观念鄙视具象和描摹,强调意象与形式构成,因此,这种回归决不是虎字写得象老虎,而是表现为对汉字点画、结构、章法和墨色的处理意识,对疏密虚实、正侧俯仰、枯湿浓淡等各种组合关系的倾心。

以上,我们用正反合三段式的发展规律,结合各种社会因素,预测了书法艺术中幅式、字体与字数诸方面的发展趋势。方幅式、少字数和具有绘画意味这三个方面的内在关系如此密切,说明这种形式的产生和发展不仅是历史的必然,而且还具有强大的生命力。我们相信,它一定会冲破种种陈旧观念的束缚,越来越受到书法爱好者的欢迎。

1996年2月28日,本报先辈记者郑重先生为戴家祥和他主编的《金文大字典》撰写的“独家采访”《金石为开》中,戴先生说了这么一段话:

“一九五七年蒙冤受陷,二十多年不得从事笔砚。一九七七年平反昭雪,我即着手搜集有关金文的资料,想编《金文大字典》,但我已年逾古稀,而且患有心脏肝胆多种疾病,先后动过三次手术,头童齿豁,担心无法实现年轻时候的夙愿。有幸得到青铜器鉴别专家马承源、甲骨文专家潘悠和研究生王文耀、沃兴华的帮助,历时十多年,终于完成。又几经周折,最后承蒙学林出版社雷群明诸君慷慨相助,使我能在风烛残年,看到它成书出版。”

1997年1月9日,沃兴华在《文汇报 笔会》刊发了比七年前更为全面的书论——《书法艺术的历史、现状与展望》:

中国书法艺术从东晋开始,正草篆隶全部成熟,字体的演变就此结束,以后主要表现为风格形式的嬗变,其发展经历了帖学与碑学两个时代,当今正处在批判与探索的时期。

东晋时期王羲之敏锐地把握历史机遇,以超人的才情和努力,促进行草字体成熟,并创造出清朗俊逸的时代风格,彪炳史册,确立了至高无上的“书圣”地位,唐太宗亲撰《王羲之传论》,称其尽善尽美,褒扬到了无以复加的地步。宋朝,太宗把内府所藏以王羲之为主的一批法书汇刻成《淳化阁帖》,以后群相仿效,到处翻刻,家临人习,风行天下,王羲之成为帖学的不祧之祖,他的作品成为每个学书者登堂入室的不二法门,欧阳询、虞世南、李北海、杨凝式、李建中、赵孟頫、杨维桢……历朝历代都有绵延不绝的胤嗣,他们在王字的基础上分派立宗,书风或者潇洒飘逸,或者清俊秀丽,共同的特征是既有高超娴熟的技巧法度,又有优雅整饰的贵族气质,成为后人无法企及的历史典范。

《礼记·乐记》说:“先王之制礼乐也,非以极口腹耳目之欲也,将以教平民好恶而反人道之正也。”历代帝王看到王体贵族书风与封建伦理的一致性,可以利用,为其政治服务,便极力推崇,唐太宗说得很明白;“朕愿与诸臣共相教学,以粉饰治具耳。”到了明代,王体书风被钦封的“当朝王羲之”沈度等人改造为规行矩步四平八稳千篇一律毫无个性的馆阁体,成为奴化臣民的统治工具,因此,随着封建制度及其伦理规范的崩坏,逐渐走向末路。

清代,帖学衰退,碑学兴起,将碑帖消长的缓慢过程推进为革命形式的人物是康有为,他在倡言变法的上清帝书遭到阻挠并倍受谗谤的时候,将满腔的改革热情转而倾泻于书法、他大声疾呼,时代变了,书法艺术必须随之应变,颓唐萎靡的帖学“不复能变”,不能构筑伟大风格的力量。他号召书法家跟着他跨越十几个世纪的颓垣,返回到汉魏六朝的碑版,去品味荒蛮的力和顽强的势,去追求一种生命的充盈和完满,让厚重稚拙和博大的精神重新复活,成为时代的表征。

清朝末年,社会的各个方面,无论政治经济还是思想文化,都处在历史巨变之中,经学讲《公羊》、文章讲龚定庵、经济讲魏源,新说横行,流被学界,先人矩揾,扫地尽矣,在这个时候,“长素乘之,以讲书法,于是北碑盛行,南书绝迹”,大多数书法家把取法的眼光从典雅的法帖转向拙朴的碑版,用新思想新观念去解读它们,借题发挥,推陈出新。碑学革命融入时代的改革大潮,造就了沉雄博大的阳刚风格,获得了存在的价值和意义。

八十年代至今,书法界空前活跃,一大批青年投身其中,并走到前台成为主角。其时,“文革”刚过,“上帝死了”,一切价值都要重新评估,命运注定他们是批判的一代。他们的书法创作在结体上变形夸张,或者奇肆稚拙,或者荒诞不经,表现出造形的机智与幽默,对神圣和庄严极尽嘲讽调侃;线条纵横挥洒,真率放逸,以超然的旷达,对规范和法度加以蔑视践踏;古典的秩序在大大小小歪歪斜斜的“不成章法”的章法里被冲得稀里哗啦,溃不成军,新潮书法对传统中一切陈旧僵化的观念和法则给予了前所未有的打击。

然而,这一代青年从“文革”中走来,由于时旷日久的文化空白,他们缺少宽广的视野,对传统的精华与糟粕没有深刻的认识。同时,对艺术缺少明确的价值肯定,没有鼓舞人心的伟大理想与目标,所拥有的批判武器是一知半解的存在主义、达达主义、解构主义、后现代等西方的文艺理论和创作方法。因此,想表现平凡的存在,却出现了平庸与粗痞,张扬个性却导致了无序和混乱,有些现代书法作品不注意艺术语言的积累和表述方法,无视艺术创作的基本规律和要求,无条件地奉行达达主义的理论口号:怎样都行,结果虽然逃避了主义的局限,但自己也不能升华,成不了主义,变成玩过了就扔的浅薄无聊的东西。缺少理想与目标的批判,其结果只能是简单的破坏,只听到旧房倒坍的轰轰烈烈,却不见新屋崛起的扎扎实实,这就是书坛的现状。

要改变这种情况,书法必须有一个神圣的肯定,必须有一种伟大的理想。然而,有的人一方面是看穿一切,宏论虚无,一方面又崇拜物质,人欲横流,肯定和理想难以生存发展,更艰于付诸实践。放眼书坛,到处是一个个无家可归的流浪汉,在漂泊中沉沦,越来越现实和庸俗,书法堕落为得意者的渔利之具和失意者的消遣之物,当代书法面临着一场危机。

怎么办?每个真诚的书法家都在思考。当然,我们要维护精神独立,不能再怯懦地重复古人的经验,要通过书法艺术来挖掘自己内心深处还未被发现的和不曾充足的活力,使生命的存在得到超越。当然,个体的生命稍纵即逝,要肯定它,就必须寻找个人与某种超越个人的整体之间的统一,寻求有限与无限的统一。

书法是言志的,也是载道的,书法应当以高尚的品位砥砺人格,应当以蓬勃的精神影响社会。从生命的角度来看,人类的目的就是为了自身的生存和发展,凡是促使生命力强健的便是善的,导致生命力衰退的便是恶的,自由放逸、天真烂漫、浑厚沉雄等体现强力意志的风格应当是书法艺术的价值标准。

当代人有着与前人不同的生活经历和感受,需要新的书法形式来表现新的思想感情,帖学也好,碑学也好,都不能使当代的审美意识感到满足,碑帖结合是必由之路,自沈曾植以来,它引导书法家们强调每个字的表现能力,发挥每个字的个性特色,重视和追求书法艺术中的各种对比关系,墨色的枯湿浓淡,点画的粗细方圆,结体的正侧大小,章法的疏密虚实,把一组组关系发挥出来,赋予独立的审美价值,并给以充分表现。碑贴结合发展到今天,归宿已十分明确,突破写字局限,注重于它的起承转折,穿插避让和快慢节奏,以强调构成关系的崭新形式,将碑学与帖学置于没有新旧差别的传统范围并与之对垒。这是一种充满魅力的形式,而且也许是一条将当今书法带出困境的自新之路。

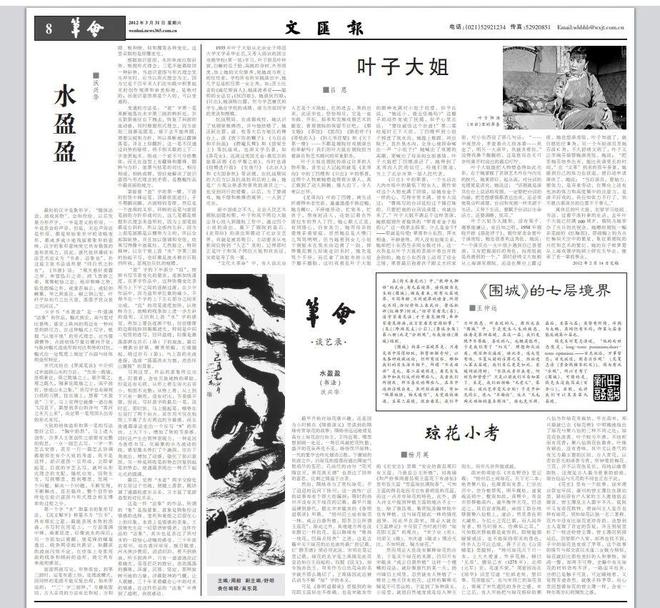

沃兴华先生在笔会刊发的最后一篇文章是《书写龚自珍的诗》。这里再推送他2012年3月31日的《水盈盈》,以表我们的哀思:

最初的汉字是象形字,“随体诘诎,画成其物”,全如作绘,以后发展为形声字,一半是表义的形旁,一半是表音的声旁。但是,无论声旁还是形旁,都是原始象形字的省略变形,都或多或少地残留着象形的意味。汉字的象形意味使它具有极强的造形表现力,因此,唐代张怀瓘将书法艺术定义为“书者,法象也”。孙过庭主张书法造形要“同自然之妙有”,《书谱》说:“观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形,或重若崩云,或轻如蝉翼,导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎似初月之出天崖,落落乎犹众星之列河汉。”

少字书“水盈盈”是一件强调“法象”的作品,幅式狭长,高与宽对比悬殊,感觉上纵向的两边有一种向里的挤压力。在这种幅式上写字,根据“以他平他”的形式理念,应当强调横势,点画结体尽量往横向开张,与纵向幅式造成形的对比和势的对抗。幅式在一定程度上规定了点画与结体的造形特征。

宋代沈括在《梦溪笔谈》中介绍过宋迪画山水的方法:“先求一败墙,张绢素讫,倚之败墙之上,朝夕观之,观之既久,隔素见败墙之上,高平曲折,皆成山水之象。”我写字也有凝视白纸的习惯,挂在墙上,想着“水盈盈”三字,马上觉得它就像一道白练飞泻直下,联想到李白的诗句“黄河之水天上来”,决定第一笔用顶头出旁的形式来写。

大致的结体造形和第一笔的写法想好之后,“胸中勃勃”,马上进入创作。许多人主张创作之前要有完整的构思,一点一画怎么写,一字一形怎么安排,甚至一行一篇怎么协调都要预先有个大致的考虑。我不是这样,前识意图一旦形成,立即拿起笔,后面的字怎么写,就听从形式理念的支配,随机应变,因势生发,写到哪里,想到哪里,发现一个问题,解决一个问题,不断发现,不断解决,直至篇终,整个创作始终处在前识意图与形式理念相互博弈的过程之中。

第一个字“水”取篆书的象形写法,《说文解字》称篆书为“引书”,具有绵长之意,最能表现水势的浩淼。书写时在用笔上,一方面强调中锋,凝重涩进,好像流水的深沉;另一方面加以震颤,使笔锋的辅毫逸出,线条两旁起伏跌宕,如翻滚的波浪闪烁不定。在结体上夸张弯曲的线条和倾斜的造形,使它具有奔流的感觉。

前面两画写完,形势俱佳,到第三画时,运笔有意上抬,处理成横式,因同样的笔画不能反复出现,如米芾说的:“‘三’字三画异。”为避免雷同,古人采用的方法有长和短、方和圆、粗和细、仰和覆等各种变化,这里采取的是仰覆变化。

根据前识意图,水的奔流应取斜势,根据形式理念,三笔不能都取同一种斜势,当前识意图与形式理念发生冲突时,应当以形式理念为主,因为它是千百年来人们在实践中积累起来的创作规律和审美标准,是绝对的;而前识意图则是个人的,可以变通的。

变通的方法是:“盈”字第一笔果断地落在水字第三画的转折处,并且狠狠地往右下拽去,恢复了斜画的流动感。同时根据形式理念,因为前面三画都是圆笔,接下去不能再圆,需要尖锐和方折,所以果断地以露锋落笔,并且上仰翻折。这一笔不仅通过斜势的接续,将不相关联的上下二字连贯起来,组成一个密不可分的整体,而且在造型上有藏锋和露锋、圆转与方折、浓墨与枯笔的对比,相反相成,相映成辉,很好地解决了前识意图与形式理念的矛盾,是整幅作品中最亮丽的地方。

紧接着“盈”字的第一横,下面的折竖中锋运笔,顶着纸面逆行,手不期颤而颤,点画特别苍厚。然后是一个连绵的叉形,环转的运笔与前面笔画的方折形成对比。这几笔都是根据形式理念来造形的,因为上面笔画都是右斜的,所以全部向左斜,因为上面笔画都是以横势为主的,所以全部取纵势,并且加以强调和夸张,结果写得像中流砥柱,兀然挺立,特别精神,以至于使上面“水”字第三画的抬起平写,也好像是流水被岩石阻挡所致,显现出反抗的喧腾。

“盈”字的下半部分“皿”,按照书写节奏变化的要求,逐渐加快速度。在多字作品中,这种快慢变化表现为上下字之间的逐渐过渡,在少字作品中,因为造形单位量的减少,不得不在一个字的上下左右部分之间来完成。“皿”的用笔速度加快,以使转为主,流畅的线条加上进一步左斜的造形,又回到上面“水”字的感觉,再加上墨色逐渐干枯,丝丝缕缕的边廓线如同粼粼波光,特别是中间二短竖的连写,回环盘绕,好像是激荡澎湃在岩石(盈)下的旋流。最后一横跌宕舒展,横贯纸幅,右端翘起,绕过岩石(盈),与上面的水流连接,造成“荡荡洪水方割,浩浩怀山襄陵”的景象。

写到这里,作品的意象传达完美,盯着看,会有天旋地转的晕眩。但是还有毛病,从形上看左旁大右旁小,构图不完整;从势上看,从上到下只有一侧弯,没有对比,节奏感不强。因此,写好盈字的最后一笔,说时迟,那时快,马上提起笔,顺势在右旁打了两个斜点,其作用不仅在构图上平衡了左右两边的分量感,而且使通篇章法走出一个反写“S”的形状,上大下小,增加了势的节奏感。同时还产生出两种表现力,一种是因为连续书写,化凝聚的点为流动的线,感觉像水势打了个漩涡,往右下角流出,增加了动感,强化了前识意图,另一种是将收笔的势态回复到起笔的势态,使通篇表现出一种贞下起元式的圆满。

最后,觉得“水盈”两字交接处的左旁过于空疏,便题上落款,既协调了通篇的虚实关系,又丰富了笔画造型的对比关系。

这是一件“法象”的作品,所谓的“象”是指意象。意象是物象经过情感的选择、变形和重组之后留在心上的印象,本质上是情感的表象。王国维先生说一切景语皆情语,这件作品的“法象”,其实也是表达了我对水的一段惊心动魄的感受。三十年前去郑州,站在黄河岸旁,极目眺望,河水挟沙裹泥,滔滔汩汩,看不到骇浪,听不到涛声,只有一道道涟沦泛着幽光,苍苍茫茫的推宕,浩浩荡荡的摛展,深邃、沉郁、坚定,那种旋转天地的力量,浮载乾坤的气概,让人震撼。三十年来潜藏在心中的对水的情感,在这件作品的“法象”中得到了澄明,我很感动。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6