中国传统的花鸟画需要绘画出不一样的人文气象

江浙一带每年到了六月七月,都有一段黄梅天气。携雨著烟,拂槐卷柳;鹭栖青渚,红叶摇身。我在画室,决定试试学画一些中国传统的花鸟画,看看天赋如何。

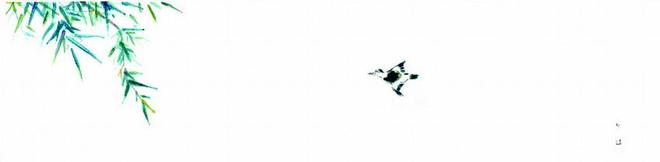

每天感觉恍如隔世,短短的一个多月时间,花語绿香、枝影流晶。虽然对自己的这一批作品不满意,但是这样的人生,有一次风雅怡人的体验,既有乐趣,好像也有一些意义。梅花、竹子、牡丹、桃花、鸢尾花,…。这一次我选择有些作品呈横着的长卷,我想它的好处在于可能会有点诗意感,信息量会大一点,像卷轴又不是卷轴,留白多,观看节奏比较舒缓,能够追求到一种唯美、典雅又不失华丽,大俗又大雅的感觉。同时,我一如既往地醉心于屋漏痕、中锋用笔之美,企图寻找到一种东方文人特有的儒雅君子风度和当代美学精神。在气质上应该很东方很NOBLE,又好像有一种未来的人文期待。

薰风花开(纸本207cm*69cm)

青绿闲花(纸本276cm*69cm)

丽鸟晴柔(纸本414cm*69cm)

翠影疏竹(纸本276cm*69cm)

我喜欢宋徽宗赵佶的画已经有一些年头了,他画的是那样的文雅秀气,精致诗意。看上去很文明,可是这种文明到最后却换来了灾难。我现在的理解是:那时的他,有点是时运不济,岁月不居,也许天选有别。在我过去年少偏见的概念里面,欣赏花鸟画很容易把人的心境变小了,没有气势,小趣味小情调小格局,会让人变的太文弱迂腐甚至阴柔,看多了它会把人变得弱不禁风、精致利己、沉沦平庸,…。

记得在80年代初期,我曾有意识的到博物馆,去看清末的花鸟画,想学习研究研究,找到中西融会贯通的可能,找一找两者之间的化学反应。当时正值改开初期,报刊杂志上出现了大量马蒂斯、康定斯基、莫奈、西斯莱、柯罗…作品。所以面对那些发黄的、旧旧的,撩草的水墨画。空空的,黑黑的展览厅。坦率的讲,他们象是过了审美有效期一样。对于一个血气方刚年轻人而言,实在是喜欢不起来。“夏鱼吃鲜,腊鱼吃腌。”显然我错过了他们的“夏鱼吃鲜”时节。他们和那些新兴的充满生命力的西方现代艺术相比,完全是一种破落颓败之气。现如今呢,那种美学的环境在改变,西方美学的大潮席卷东方的时代已经过去,东西文化也终究完全融汇了在一起。如何能把中国传统的花鸟画绘画出不一样的人文气象,不一样的生命的美好,不一样的美学气质,这也许成了我们这一代人的使命。

风吟花竹图1(纸本276cm*69cm)

风吟花竹图2(纸本276cm*69cm)

回顾一下中国传统的花鸟画的历史:花鸟画,在六朝时期有了如顾恺之的《凫雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等,可以说花鸟画已经具有相当高的水平。独立成科花鸟画是唐代,如薛稷画鹤,曹霸、韩干画马,韦偃画牛,李泓画虎,卢弁画猫,张旻画鸡,齐旻画犬,李逖画昆虫,张立画竹等等,到了五代,徐熙、黄筌就有了“黄筌富贵,徐熙野逸”…,到了元明清,特别是清,就开始走向俗气、匠气、土气、江湖气。到了现代,虽然有“高峰”一说,但是基本上也是开始走向边缘化。作为在东方土生土长的古典艺术,喜欢的人还是很多的,如何绘画出新的生命活力?未来产生更多共情的人群,这应该是一个非常重要的课题。

我曾经说过,上世纪东方文明开机重启后,和以前相比好像是进入了另外一种文化系统状态。但是,这世界,生命供奉生命、生老病死的程序设计基本上并没有改变,在东方,人的肤色种族基本设置也没有改变,水土环境更没有改变。所以东方古典传统这个东西,可能还得去把它找回来,让它健康的成长,而不是彻底的丢掉。“人留后代草留根。”因为,他们长期沉淀后已经形成了原始力,他又有可能是我们生理性成长的重要维生素之一、骨胶原蛋白质,是我们的染色体的部分文化代码。也许只有在东方古典传统文化的基础上进行传承,才能走出一条东方文艺复兴的正确路径。当然,决不是要泥古不化,陈词滥调…,或者,走西方的当代主义路线,一味地只进行自我精神性表达、批判。削足适履,丢弃东方的基本审美体验原则,放弃东方文人“君子坦荡荡,小人长戚戚”的仪容与风范…。而是,在源文化基础上,能够更新换代,建立新的东方美学体系。朝气蓬勃,诗意盎然,也许这样才能寻找到天选的命运给我们埋下的彩蛋。

一盞咖啡,能溫柔了時光。一纸丹青笔墨,也许更会抚慰人心。

建立新的东方美学体系,说说容易,做起来很难很难,犹如西方科学,都明白他需要出现一场维度革命,否则,它只能算是停留在物质层面上的技术科学…。瑾色流年,也许时序未至,天赋尚浅。…道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。

世界很乱吗?上天在眷顾你,在帮你洗牌、为你重新设定新的秩序而已。音乐家安东.布瑞克那说:“上帝千挑万选赐予我音乐创作的才能,我不能辜负他。”年轻的东方人子,祈祷你,不辜负天选的辉耀时代,不辜负你天选的妍华青春。

夏风青野,荏苒韶光。

梅一

2025年7月8日星期二

62年出生江苏 本名 :张梅夜

85年先后就读南京艺术学院美术系 中国艺术研究院研究生班

89年先后任教扬州大学 南京艺术学院

2002年至今 上海 从事雕塑、绘画、设计等艺术方面工作

责任编辑:韩璐(EN053)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6