2025年6月26日19时26分,声音艺术家陈弘礼个展《残响》在广州顺德盒子美术馆启幕,由万莉蕾、邓芷婷联合策展。展览以“声音现象学”与“创伤符号学”为核心理论框架,以声音艺术的深度实验为介入路径,解构战争议题的多重维度,在美术馆空间中构建起冲突记忆与和平诉求的转译场域。

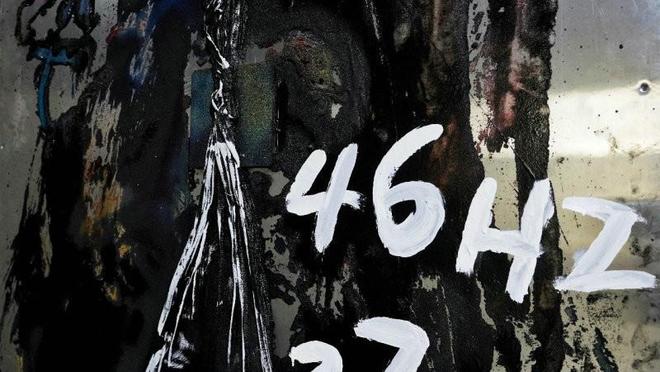

陈弘礼的声音行为绘画表演现场

艺术家解析战争原始声景的声学特征,提取爆破频率、摩斯密码节奏、大地震颤及绝望的人声呼喊等记忆碎片,经声音共振装置转译,将无形声波转化为可触形态,凝结成声视共生的 “战争图腾”—— 硝烟声响由此化作可听、可见、可感的符号,锚定战争肌理。

其创作既承续传统图腾的集体精神基因,凝聚散落记忆为共同体印记;又以现代声学与跨媒介语言,赋予“图腾”穿透历史的新叙事可能,让战争的沉重复杂在声画共振中获得全新表达。

展览分为五个部分,构成严谨的感知逻辑链:步入美术馆,首先映入眼帘的展览前言及AI与艺术家对话录,呈现了算法逻辑与人类意识对战争声景的双重解码,揭示出认知维度的差异与共生关系。

被消失的高地-综合材料

600(H)×320cm

大厅的巨幅声音装置《被消失的高地》是展览的焦点:6米长、2.3米宽的金属板泛着寒光,既像一发嵌入美术馆的沉默炮弹,又如承载战争之重的丰碑;红、白、蓝、黄、绿五色如同撕裂的旗帜碎片分置其上,对应着正被战火吞噬的土地。声音共振装置将战争声响转化为强烈震动,促使色彩交织碰撞,形成战争场景的抽象图景。观众驻足其前,仿佛能透过变幻的色彩听见战争呼啸、目睹生命消逝,深切感知战争对地球与生命的重创。作为核心场域,该作品以空间声学设计呼应了领土争端的物理属性。

如果说《被消失的高地》是战争的“咆哮场”,那么步入一号展厅的《沉睡》则沉入寂静的深渊。三个地面震动装置邀请观众躺卧其上,聆听大地的震动——或许是历史回响,或许是自然对战争的无声抗议,引人反思战争对自然与人类心灵的双重破坏。作品通过身体与地面的耦合互动,将听觉感知转化为触觉振动的具身体验,探索感官的通约性。

沉睡-综合材料191(H)×99cm×3

二号展厅的《余震》同样引人深思:战争声响经地面震动形成的抽象画面悬于空中,这些作品既留存了震动的痕迹,又内置振动装置,让观众的身体感知到战争的低频余波与摩斯密码求救信号——前者如同战争残影,后者恰似绝望呼喊。观众置身其中如同身处废墟,内心深受冲击。作品借助声音共振形成的视觉痕迹持续震颤,实现了能量形态的跨媒介留存。

余震-综合材料

244(H)×122×20cm

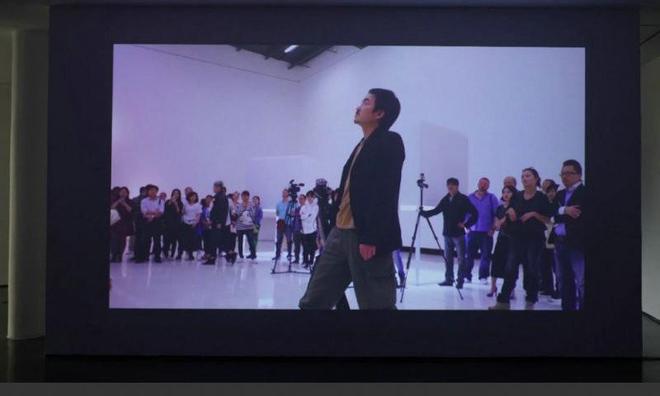

美术馆的录像厅是串联历史记忆与艺术创作的文献枢纽,既收录战争相关史料以构建认知语境,又呈现本次展览从构思到实现的全过程,还精选艺术家过往在声音艺术领域的思考及代表作品影像,多维度还原其以声音解构社会议题的创作脉络。观众可借此全面追溯作品从思想到实体的完整路径,深化对展览内核与艺术家创作逻辑的理解。

《残响》在当代艺术尤其声音艺术领域,兼具学术创新性、艺术实验性与社会介入性。展览以艺术家对战争的思考及跨媒介感官实验,构建起战争、记忆与知觉的哲学场域,推动观众从被动接受到重构知觉后的主动思考。作品将声波震幅转化为“道德震幅”,使物理参数成为人类良知的最新度量衡——这标志着当代艺术从“批判”向“建设”的全新转向。

请注意这个世界:向消逝的维度致敬,2014,互动声音装置

北京三影堂首届实验影像开放展

声音雕塑,2015,声音艺术项目

北京红砖美术馆

对话,2015,声音艺术项目

纽约古根海姆博物馆PBL剧场

展览将持续至8月23日,展期内作品以实验性路径延伸创作:艺术家将邀约跨领域群体围绕战争议题对话,通过集体共创拓展“残响”叙事维度。作为融合声学实验与集体意识唤醒的实践,展览构建起连接战争记忆与人性思考的感知场域,期待更多观众走进美术馆,在动态声景中亲历这场叩问人性本质的艺术之旅。

责任编辑:韩璐(EN053)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6