千年石刻真容重现人间!这片宋代石窟究竟雕琢了什么

近日,重庆大足区在第四次全国文物普查工作中迎来新发现:因玉滩水库水位持续下降,一批精美绝伦的宋代摩崖石刻造像在龙水镇高坑村金竹湾水域深处重现天日,其艺术风貌竟与闻名遐迩的大足石刻一脉相承。

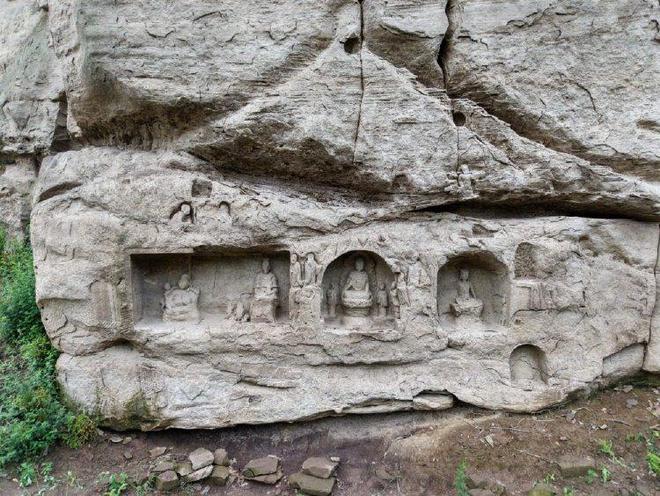

金竹湾摩崖造像远景。

究竟这些常年沉于水下的石刻上雕琢了什么,它们的被发现又有何重要意义?7月14日,重庆大足石刻研究院相关负责人道出了答案。

水位退落千年石刻真容重现人间

今春以来,大足区持续少雨,玉滩水库水位一降再降,正是这看似寻常的自然变化,成为揭开历史面纱的关键。

当水库水位线退至特定位置,往日深藏碧波之下的一处崖壁逐渐显露峥嵘。大足石刻研究院文物工作者闻讯而至,在水库河畔的峭壁上,发现了这组被世人遗忘数百年的艺术瑰宝——金竹湾摩崖造像。

只见这片露出真容的石刻群依崖而凿,分布在高约3米、宽约6米的狭长区域内。经初步勘察,自左至右共编号6个龛位,总计存有造像约27身。其中,第2至4号龛规模宏大、保存相对完好,成为此次发现的核心;其余龛位则体量较小,或为空龛,或造像风化严重。

水波荡漾间,峭壁上的石刻轮廓若隐若现,如同被时光封印又由自然之手重新掀开的画卷。水落石出,千年遗迹重见天光,这既是自然气候的偶然馈赠,更是文物普查工作者敏锐洞察力的必然成果。

龛窟精雕再现宋代造像艺术典范

这片宋代石窟究竟雕琢了哪些内容?大足石刻研究院工作人员一一道来:

其中2号龛为圆拱形制,龛内主尊水月观音坐高50厘米。尽管面部与右臂、右腿残损,仍可见其头戴宝冠,缯带垂肩,上身斜披络腋,下着长裙,左臂撑台,盘左腿端坐于方台之上。其姿态闲适,尽显水月观音特有的自在之韵。水落石出后,其静谧身影重沐天光,水月观音的姿态在大足宋代石刻中虽为常见题材,此龛却因水底沉睡而保存了未被风霜严重侵蚀的细节,线条流畅可见。

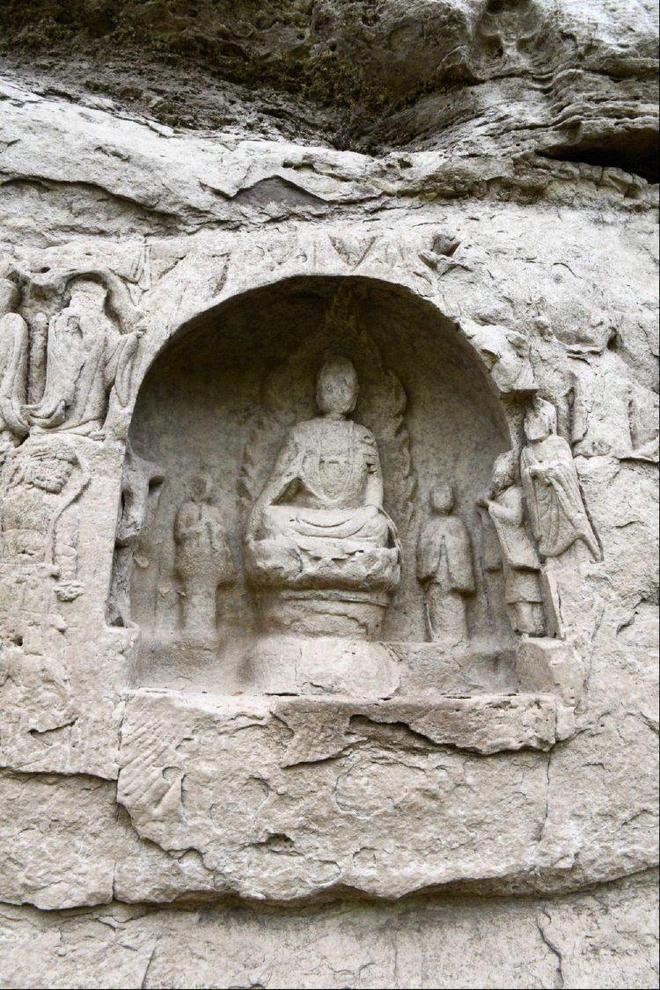

第3号释迦说法图

3号圆拱龛规模最大,龛内正壁主尊释迦佛结跏趺坐于束腰仰莲座上。虽面部残损,但螺发清晰可见,身着双领下垂式袈裟,左手抚膝。佛像身后浮雕的椭圆形火焰纹背光,焰尖直贯龛顶,极具动势与庄严感。左右弟子合十礼拜,两侧侍者手托器物。龛口外侧原有力士守卫,现仅存右侧一尊,其怒目圆睁、袒露上身、下着短裙、飘带飞扬、持物上举的形象,生动展现了护法神祇的威猛力量。水退之后,释迦佛与侍立弟子、护法力士重列一堂,仿佛一场凝固千年的说法场景被水波轻柔拂去尘埃,完整呈现。

第4号释迦说法图

4号方形龛题材独特,布局开阔。主尊为怀抱幼童的诃利帝母,梳高髻,着华服坐于方台。其身右侧可见五名嬉戏幼童。右侧乳母体态丰腴,盘腿而坐,怀抱幼儿作哺乳状,双肩后另各有一幼童。龛外崖壁上还雕刻有礼拜像及肩负长杆者立像。水落而出的诃利帝母怀抱幼童端坐,身边围绕嬉戏孩童与哺乳乳母,宋代民间信仰中对多子与护佑的深切祈愿,在这一龛石刻中化为永恒温情的画面。

新发现造像为大足石刻宝库再添新章

此次金竹湾摩崖造像的发现意义非凡。其造像题材——水月观音、释迦说法、诃利帝母等,均是大足石刻宋代造像中广泛流行的经典内容。造像人物雕刻精细,比例匀称,龛形装饰特征鲜明,人物造型比例及整体艺术风格,与大足石刻宋代造像如出一辙,无疑属于同一成熟艺术体系下的产物。

金竹湾摩崖造像全景

大足石刻研究院相关负责人表示,这一发现不仅为大足石刻这一世界文化遗产增添了新的艺术题材实例,更如一把新钥匙,为学术界深入探究巴蜀地区宋代水月观音、诃利帝母等造像的演变脉络、区域传播与雕刻技艺,提供了不可多得的崭新实物证据。水落石出处,一段被淹没的石刻艺术史浮出水面,重新连接起大足石刻的辉煌谱系。

玉滩水库之畔,宋代工匠的虔诚与技艺因水位下降而重见天日。金竹湾摩崖造像作为第四次全国文物普查的重要收获,其水落石出的过程本身就如同一则传奇——自然之力无意间揭开了时间封印,使这组深藏水底的宋代石刻瑰宝重绽光芒,为理解大足石刻艺术在宋代巴蜀地区的繁荣与流布,提供了沉默却无比有力的崭新注脚。

新重庆-重庆日报记者 李晟 实习生 胡思佳

原标题:水落石出!沉睡水底的宋代摩崖造像大足现身

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6