欲望的实现就是停止欲望,活在活着的那一秒气息中 | 一周新书推荐

界面新闻记者 | 丁欣雨

界面新闻编辑 | 姜妍

《写父亲》  宁不远 著

宁不远 著

浦睿文化·湖南文艺出版社 2025-6

小说《写父亲》将书写的动作坦诚记于标题上,是由于在女儿接受父亲离世苦痛的时光里,“写”是一种处理哀伤,理解死亡的途径。毛姆的《刀锋》里写“死者死去时的样子看上去多么死啊”,托马斯·曼的《魔山》里写“死亡是一件圣洁的、有意义的和带着凄凉之美的事,与宗教或灵魂有关,但与此同时又是上述一切的反面,非常具体,只牵涉到肉体和物质,既不美,也无意义,更不神圣,就连凄凉也说不上”。在死亡的冰冷现实与赋予死亡意义之间,写作既是回忆也是建构,既是思考也是探索。

凝视着父亲的死亡,“我”开始回想与父亲有关的一切。他一生都在与本性战斗,也同时要求“我”克服自己,去接近一个他无限向往的世界。于是“我”独自从农村走到大城市,靠脑力劳动养活自己,学会时髦放松,说话不再结巴,但“我”也同时失去与父母的亲密,失去生命中必要的碰撞,失去粗俗的人情味。在“我”背叛了父亲想要背叛又没有完全做到的生活后,他的离世唤醒了“我”:那些赋予生命意义的东西,其重量远胜于星期三早晨的一杯现磨咖啡。

作者宁不远,也叫宁远,出版小说《米莲分》《莲花白》,曾担任高校教师、电视台主持人和话剧演员。她把自己的丧父经历材料化,在她眼中,《写父亲》的文体没有虚构与非虚构之分,写作者必须诚实面对自己和世界,“因为害怕被抛入这种绝对的诚实,反而会宣称‘我写的是虚构’,但文字会暴露真相。”

《两个普通女人的十年通信》

仙人球爱水 污士奇 著

重光relire·上海文艺出版社 2025-7

女性在一起,能共创出些什么?在近年越来越丰富的尝试当中,一些颇具实验性与先锋性,另一些则细水长流,润物无声。有给其他女性提供舒适自在环境的影院与酒吧,有全由女工组建起来的维修安装团队,有结成新型PLP关系(柏拉图式生活伴侣)搭伙过日子的共居潮流,还有保持十年通信,把时代和生活的证据一一付诸纸页,出版成书的举动。

《两个普通女人的十年通信》是一本凝结了当代情谊的书信集。80后的污士奇与仙人球爱水本是远房表姐妹,但直到上大学时才认识彼此。毕业后,污士奇来到北京做编辑工作,仙人球爱水回到山西县城当语文教师,在即时通讯尚未发达起来的2012年,她们开始用豆邮聊天。异地减轻了面对面带来的压力,说起话来能更加痛快;邮箱给了思绪飘摇沉淀的时间,不至于像短讯那样纷繁破碎。这样来来回回的联系,她们持续了十年。

“这十年,是现实主义的十年。”她们在信件中坦承工作的不顺与养育的艰辛,也畅想着培养一个小爱好,完成一场小旅行。她们发完牢骚后互相安慰,也用偶发的感想启发彼此。她们推荐近期喜欢的电影与书籍,也发表读完时事新闻后的想法。她们庆祝成功,勉励挫折,也相伴共渡悲伤与绝望。有时这是一本“时时打鸡血,天天在摆烂”的“打脸”合集,有时这是一段在平淡生活里被文字拯救出来的近乎奇迹的回忆。

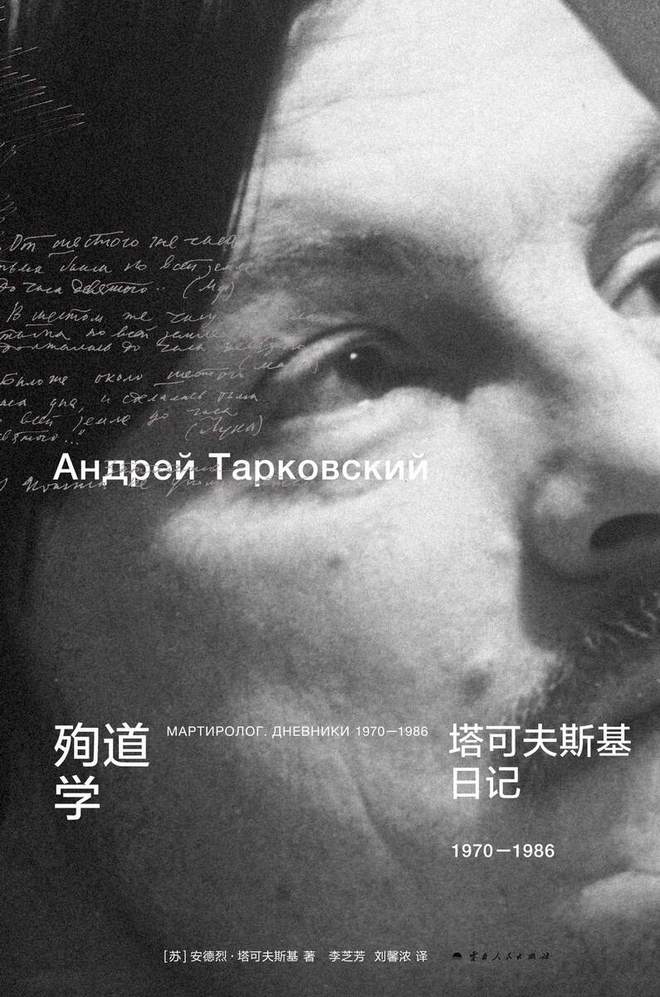

《殉道学:塔可夫斯基日记(1970-1986)》

[苏] 安德烈·塔可夫斯基 著 李芝芳 刘馨浓 译

理想国·云南人民出版社 2025-7

瑞典电影导演英格玛·伯格曼曾把他心目中最伟大的影人颁给来自前苏联的安德烈·塔可夫斯基:“他创作出一种忠实于电影本质的语言,将生命捕捉为一种倒影,一种梦境。”在许多影评人看来,尽管塔可夫斯基一生的创作生涯都在规避前苏联审查制度,并借助形而上的精神性展现摆脱他拥有的相关身份,但他电影中真正的精神又根植于他始终渴望超越的自己所处的环境,而正是“渴望超越”的冲动让他的电影拥有了人类的普世性。塔可夫斯基把自己的日记起名《殉道学》,表现其创作过程的困苦与艰辛。

这本日记的时间跨度由1970年到1986年,期间塔可夫斯基完成了人生共7部电影的其中6部,但日记内容不仅仅围绕着电影创作的所思所想,在思索艺术与信仰,回味乡愁与梦境之外,他也被日常琐事所困,一些篇章显示他曾经借贷,并在得知海外工作收入需上缴一半时感到无奈。据出版社统计,塔可夫斯基在日记中提到“累”103次,“累得像狗”6次。他的最后一篇日记写于1986年12月15日:“但现在我已经没有力气了——这就是问题所在。”

2019年,塔可夫斯基的儿子安德烈·安德烈耶维奇·塔可夫斯基表示,2007年出版的中文版《时光中的时光》是依照英语出版社海鸥(Seagull Books)编辑出版的版本,并非完整版,存在错误与删减。此次新版本是由他独家授权的日记全本,基于俄文直译,且保留原版中所有手绘图、照片和文献剪报和传真件资料,比07年版本增加300多页。

《鹰塘》

[美] 唐纳德·霍尔 著 柳向阳 许枫 译

乐府文化·广东人民出版社 2025-6

中国古有“性本爱丘山”的陶潜和“长歌怀采薇”的王绩,而在近代美国,也有这样一位“归来者”——1975年,47岁的唐纳德·霍尔辞去密歇根大学的终身教职,与妻子回到位于新罕布什尔州的鹰塘农场。在此之前,他是16岁即发表作品的诗人,首任《巴黎评论》的诗歌编辑,在此之后,他于2006年获桂冠诗人的称呼,在田园生活至2018年辞世。这本《鹰塘》集结了他归隐后创作的三部散文与一首长诗,尽管不像农民一样饲养羊羔,收获枫糖,但霍尔伏在案前笔耕不辍,向读者收集了乡野的风土与人情。

他所在的老屋农场由家族经营,最早能追溯到1865年霍尔祖辈在此地建造的新英格兰大农舍。霍尔虽不在这里长大,但他童年的暑假都会来到鹰塘。行文当中不只有眼前的风光景致,也有时间交错的发生,穿插着曾经生活在同一片土地上的长辈的经验。例如在写农场的季节时,霍尔既会描述自己在冬天的满月夜穿行于房间,欣赏反射在低矮天花板上的月光;同时他沿用外祖父劳作的节律计算日子,怀念老人在冬日凿冰,在夏日取用的生存智慧。“我们爱这山岭,不只是因为它的美丽,还因为我们知道,逝者生前每天都在凝望它,上面留有他们爱的见证。”

在一个缺乏历史的国度,霍尔更加珍视世代的关联。他批评美国对于“当下”的独霸只会形成一片精神沙漠,对与联系之寻求的违背容易滋生流行性绝望。他也意识到美国只把过去当作抚昔伤今的时尚产品,人们了解此刻脚下的草坪在百年以前是荒原或苹果园,但仅止步于此。在这个消瘦光秃的时代,乡村的伦理观念在于它代表了独处,沉思,退隐和感受本真。“我曾经和许多人一样,沉浸在对未来回报的白日梦中,搬到这里时我才明白,欲望的实现就是停止欲望,活在满月和白雪中,活在风来的方向中,活在活着的那一秒的气息中。”

《牛奶狂潮:身体、科学与希望》

麦秀华 著 吕红丽 译

万有引力·广东人民出版社 2025-5

在《脱口秀和Ta的朋友们2》的舞台上,选手继业说别人上节目是得到真爱粉,但他“只要奶粉”,原因是孩子快出生了,他要赶紧挣满一屋子的奶粉给“星二代”挥霍。“赚奶粉钱”在中国是个流行语,用来形容养育孩子需要作出的经济贡献,然而这句话经常由男性提起,显示出其中传统的性别分工:养家糊口的责任多数由男性承担,他们激励自己长时间在外工作,并借此感到荣耀和男性气概的提升。

当奶粉不只是奶粉,还意味着其他更多的时候,由它带领的消费也折射出希望与恐慌。2013年,内地顾客席卷世界各地超市的奶粉货柜,致使欧洲推出限购政策,香港地区中产市民更因自用奶粉的短缺产生焦虑情绪。2017年,内地消费者一跃成了世界第二大牛奶消费群体,这样的结果令人震惊。在大多数学者眼中并未有长久饮用牛奶的历史,且体内乳糖耐受性到现在也很低的中国人,是从何时开始如此紧张痴迷于牛奶消费的?

学者麦秀华透过牛奶瓶和奶粉罐,探析出了一个由政策、经济与文化联络起来的更大世界。在20世纪后半叶,牛奶逐渐改变国人饮食习惯的过程之中,国际粮食援助计划向中国大量出口牛奶,加工业发展使牛奶能够长期储存不变质,添加DHA成分用有助婴儿大脑发育和增强体能的营销策略包装奶粉产品,国内乳业工厂成立后规模经济效益显现,融合中国元素如推出草本和红枣酸奶产品打中更大受众......一系列举动都在刺激人们购买牛奶的意愿。

但在牛奶真正走进中国千家万户之后,消费的影响最后还是会收束到私人的观念与身体上。在麦秀华看来,母职和父爱范式的被强调与被巩固,是牛奶更好还是母乳更好的不休辩论,还有在补充营养的话语渲染下过度谴责孩子的挑食情况,都是这场牛奶狂潮带来的余波。

《阴阳:中国思想文化中的天地之道》

[美] 王蓉蓉 著 申丽娟 张慧敏 译

后浪智慧宫·九州出版社 2025-7

近日,流媒体音乐播放平台spotify的华语歌手榜单更新,来自广东的说唱歌手揽佬超越周杰伦登顶,月收听人数突破302.2万。在他爆火的专辑《八方来财》里,随处可见中国传统文化元素的拼贴,歌词中的“紫气东来”“顺风顺水”“一阴一阳之谓道”构成了强烈的东方磁场,或许是其音乐吸引受众的一个原因。

广泛的传唱度带给人们一次重新理解传统文化意涵的机会,譬如“阴阳”。从早期中国的重要文本《盐铁论》中,能读到“中国,天地之中,阴阳之际也”,表明中国文化试图立于天地之中心并保持阴阳间的合适关系;现存最古老的中国医书《黄帝内经》有云:“余闻上古有真人者,提挈天地,把握阴阳”,使阴阳思想不仅关乎治国,也关联到更高层次的修身养性;而在百家争鸣时期曾流行的阴阳学派,来自朝廷中涉猎诸多实践技能的官员或谏臣,他们通过解读甲骨纹路和观察季节变化,分析政治事件和历史过程,也用来占卜和研究术数,有偏实用主义的态度。

尽管阴阳概念历经朝代变革,不同时期皆有著述立说,但其本有的微妙性与复杂性却容易遭到简化。例如在古代,男性和女性之间的不平等往往是在阴阳的名义下被合理化的。然而,阴阳并非二元论式的两个完全独立的实体,也不是辩证式的为了变化而构建的单一模式,觉察事物的阴阳属性需要依靠特定的语境,至于何种关系会进入我们的视野,取决于观察者的特殊目的和先见。因此,与其辨明阴阳的确定性,不如承认其理解框架的暂时性和流动性。这种还原阴阳概念的方法,也同样践行了阴阳的精神。

作者王蓉蓉,美国洛约拉马利蒙特大学哲学系教授兼亚太研究中心主任,先后在北京大学、中山大学、新加坡国立大学等海内外学府担任教授或兼职教授,曾任亚洲与比较哲学协会(SACP)副会长。

《巴赫传:时代、观念与书籍》

[西] 拉蒙·安德烈斯 著 王翘楚 译

中信出版集团·梦马工作室 2025-4

今年3月21日是约翰·塞巴斯蒂安·巴赫诞辰340周年。他的巴洛克音乐创作于西方观念形态转变时期,尽含神性、数学、理性和秩序之美,同时表现出对死亡的接纳。在他去世后,巴赫留下一个有80多本书的藏书室,这本书从这个生活空间开始,探索巴赫音乐创作背后的智识世界:

莱布尼茨、沃尔夫等理性主义者将上帝看作秩序与和谐的象征;玫瑰十字会等神秘主义团体承袭“天体和谐论”,使用数字比例和数字隐喻手段追求“至高心灵状态”;海因里希·穆勒和约翰内斯·陶勒的宗教诗歌宣扬灵与肉的解脱,驱散人们的死亡焦虑......巴赫在书籍的滋养之上,用音符持续流露他的阅读感受。

区别于传统的人物传记写法,有豆瓣短评称,阅读这本传记,就如在听巴赫的赋格一样,生平、书籍、音乐分析和时代背景几个“声部”交织共鸣,让整个传记结构像一朵玫瑰,一个星盘,呈现巴洛克式的和谐秩序,与想象中的机械宇宙时代相呼应。

作者拉蒙·安德烈斯是西班牙国家散文奖获得者、资深音乐史家,也有职业演奏家的经历,媒体评价他是“具有文艺复兴人物气质”的百科全书式学者。《巴赫传》是他的“音乐史四部曲”之一,另三本中的《代尔夫特的制琴师》已出,《耳中的世界》《音乐的哲学与慰藉》即将出版。

《思想是生活的解药:斯宾诺莎Ⅰ》

[法] 菲利普·阿马多尔 绘著 刘延川 译

世纪文景·上海人民出版社 2025-5

界面文化曾在围绕J.K.罗琳深陷“恐跨人士”漩涡的文章中指出,取消文化(cancel culture)有其进步性的同时,也让对抗社会公敌或压迫性制度的行动停留在社交网络空间,不仅无法在经济或政治上实质性地惩罚特权人士,也容易在没有正当程序和确切证据的情况下就急于定罪和指责。长此以往,取消文化令因害怕表达出不同观点而被网暴的人噤若寒蝉,伤害言论自由原则。

在这一点上,尽管荷兰哲学家巴鲁赫·斯宾诺莎并不出生在今天这个时代,但他的毕生追求却与当下语境是有所重叠的。1656年,阿姆斯特丹的犹太社区因斯宾诺莎拒绝放弃自己被教会反对的观点而将他“取消”,禁止所有犹太人靠近他和与他交谈。1668年,在宗教权威依然能够惩罚异见分子的时期,斯宾诺莎匿名出版论文,宣称宗教事务的最佳策略是“允许人们思考自己喜欢的,说出自己的想法......自由被尊崇于一切珍贵的事物之上”,足见他对思想自由的执着。

这样一位思想传世的哲人,其实过着简单而朴素的生活,靠研磨显微镜和望远镜的镜片为生。斯宾诺莎的早期传记作者柯勒鲁斯曾说:“他每天只喝一碗奶配一块黄油,就这一块他还要分别热三次。”但斯宾诺莎并未放弃思想自由的权利,而是一生进行着深刻的哲学思辨。《思想是生活的解药》用漫画体还原了斯宾诺莎的生平与他所在的历史背景,同时详细介绍其名作《知性改进论》中的观点。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6