本期《故事刚刚好》继续聊辽宁的非遗,今天跟大伙聊的是乡音。咱们这个“乡音”啊,说的不是简简单单的方言俚语,而是那些动听的、有故事、有韵味的辽宁声音。

咱辽宁可是响当当的评书大省,北京评书更是在2008年成为辽宁省国家级非物质文化遗产。所以在辽宁的乡音里,评书之音必不可少!

鞍山更是被誉为评书之乡,当年“一荣独秀,三芳争艳”的佳话,传遍曲坛,可见咱辽宁在曲艺这块厚重而独特的文化底蕴。全国叫得响的“评书大家”,鞍山的刘兰芳、单田芳,本溪的田连元,营口的袁阔成,也都出自咱辽宁。他们的作品《岳飞传》《杨家将》《白眉大侠》《三侠五义》等等等等,更是在全国掀起了一波又一波的评书热潮,这股潮流一直风靡了几十年。

假如用评书里的行话来形容这几位,妥妥的“道活儿”!什么意思?口条好,书讲的妙趣横生、惟妙惟肖;评的更好,世事洞明、人情练达,能到这水平就叫“道活儿”!

评书是个开口活儿,人人都有一张嘴,但并不是谁都能达到这几位前辈的水平,假如评的不好、生搬硬套,讲故事也讲得照本宣科,行话管这叫“墨刻儿“。这里边有很多门道,都是先人们一点点总结出来的智慧和经验。

其实,从春秋那会儿就有了类似评书的形式,你这么一算,少说也2500年了。而专门从事这行的说书人,大概是汉唐才开始出现的,那会儿管评书叫“俗讲”,宋朝叫“说话”,明朝叫“弦子书”,清朝叫“评说”,又叫“画锅”或者“撂地”。以前的评书艺人在街头巷尾或者集市庙会上,找块宽敞地方,一张桌子、一个幌子、一块惊堂木就开演了。

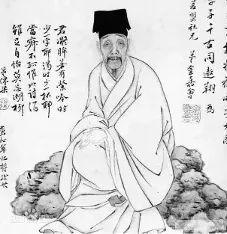

公认的评书祖师爷是明末清初的柳敬亭,这人10来岁开始学艺,一直到80多岁,讲了六七十年的评书。他不仅整理了很多长篇故事,你像《水浒》、《隋唐》、《西汉》等等,还留下一本《柳下说书》,现如今评书的很多形式、标准基本都是在从柳敬亭开始定型的。

评书开场,为什么得先来一首诗?评书吸引力有多大,要看说书人“留扣子”的水平有多高?还有梁子、柁子、摆切末儿、开脸儿等等等等,如何让评书成为中国传统文化、历史和语言艺术集大成的“活化石”?今晚《故事刚刚好》为您揭晓!

老话说,一方水土养一方人,咱辽宁这地方山明水清、地域辽阔,辽宁的“乡音”,那也是五花八门。除了评书之音外,辽宁非遗里的器乐之音、歌咏之音、故事之音也将逐一登场。

从高亢热烈的辽宁鼓乐到悠远婉转的胡琴,从跌宕起伏的评书到原始遗韵的古渔雁民间故事,再到多包罗万象的新金民歌等等。

今天的故事刚刚好,咱和大伙一起感受感受辽宁的山川云雨、日月人文!今晚21:04锁定辽宁卫视,《故事刚刚好》和您不见不散。

来源:《故事刚刚好》

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6