汪寅生

1950年12月生,安徽休宁县人。南京大学中文系毕业,高级编辑(记者)。江苏省书法家协会第四届理事会常务理事,江苏省直书法家协会名誉主席,中国硬笔书法家协会原副主席,江苏省硬笔书法家协会终身名誉主席,中国标准草书学社社员。

汪寅生出生于“徽墨之乡”,自幼深受徽文化熏陶,小学临习柳体,初中学习行书,大学学习草书、篆刻。他是江苏硬笔书法的创始人和领军人物,出版《汪寅生书法选》《心灵的求索——汪寅生书法篆刻艺术》《墨语心境——汪寅生书法篆刻艺术作品集》。他的名字入选《中国专家大辞典》《世界华人文艺名家大辞典》等。毛笔书法作品入选《澳门九九回归中国名家书画集》《江苏书法50年》《当代江苏书画精品选》等大型画册;同时还参加中日书法大展、第六届中国艺术节《国际书法大展》及江苏省书法精品晋京展,举办个人网络书法展和回乡书法展等。他的作品被国家游泳中心“水立方”、周恩来故居纪念馆、江苏省美术馆、江苏现代美术馆、安徽省博物馆、黄山市美术馆及韩国碑林博物馆等收藏。

2010年4月,他为祝贺南京成功申办青奥会捐赠20幅精品力作,成为向青奥会捐赠书画第一人。2014年11月,他被南京市慈善总会授予“爱心人士”称号。

汪寅生是江苏省第八届人大代表,第六、七、八届江苏省文代会代表。曾荣获江苏省“优秀知识分子”、江苏省“有突出贡献的中青年专家”、第五届“全国百佳新闻工作者”称号。2007年受到中国书法家协会的表彰。

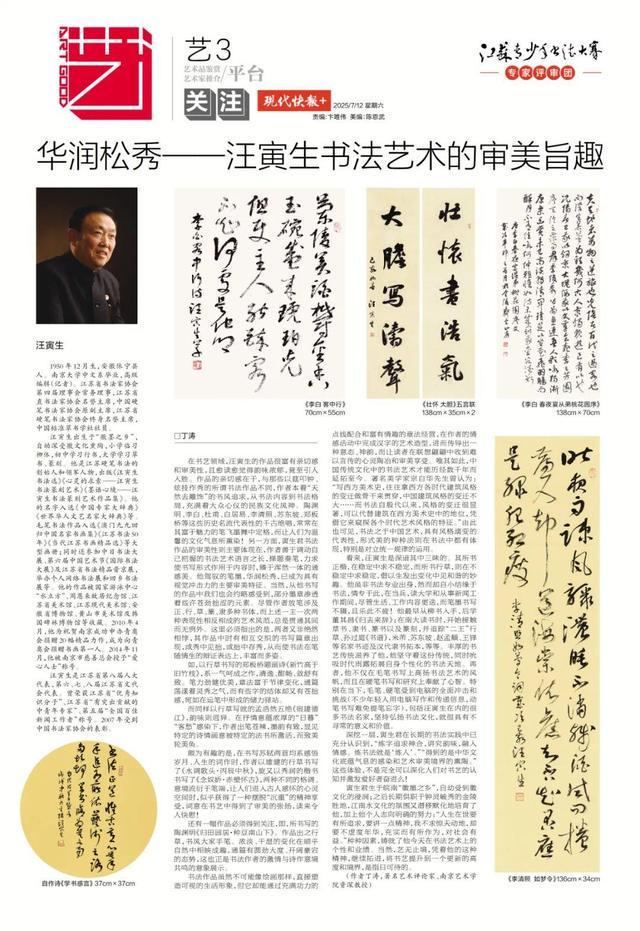

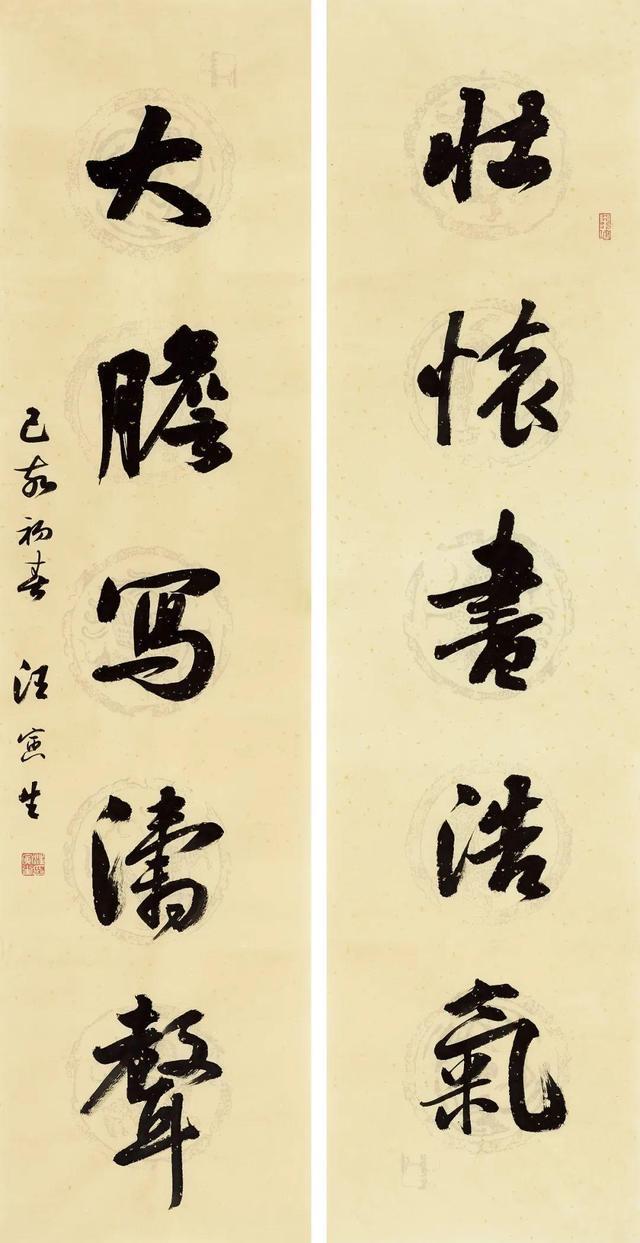

《胸藏 腹有》七言联 138cm×35cm×2

华 润 松 秀

——汪寅生书法艺术的审美旨趣

□丁 涛

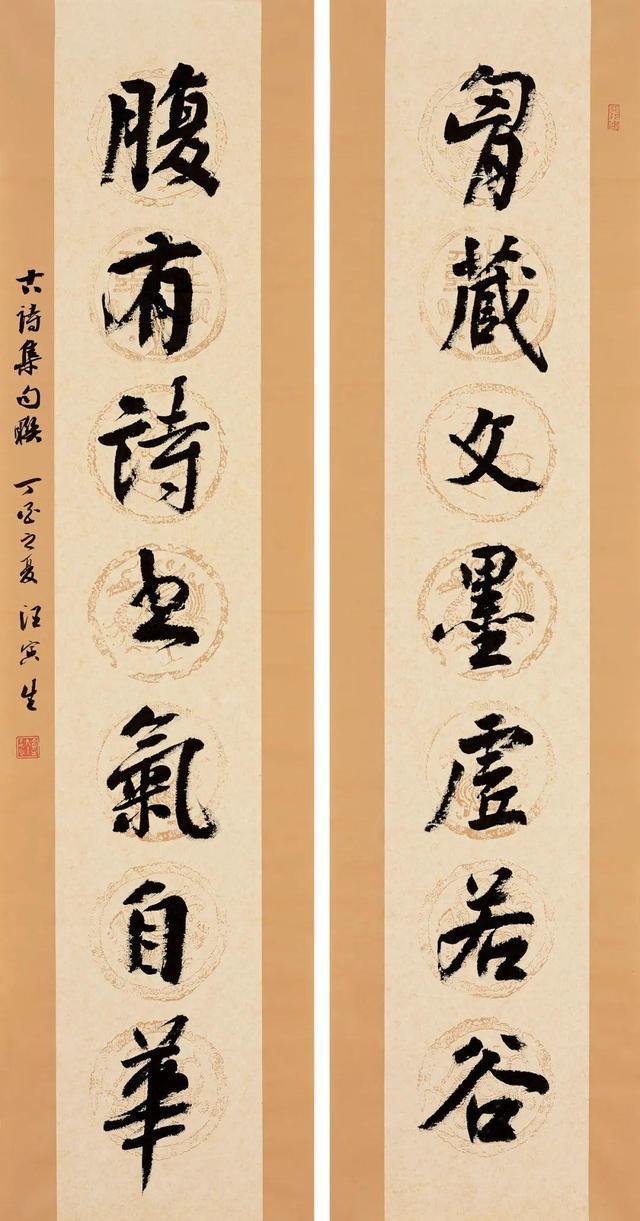

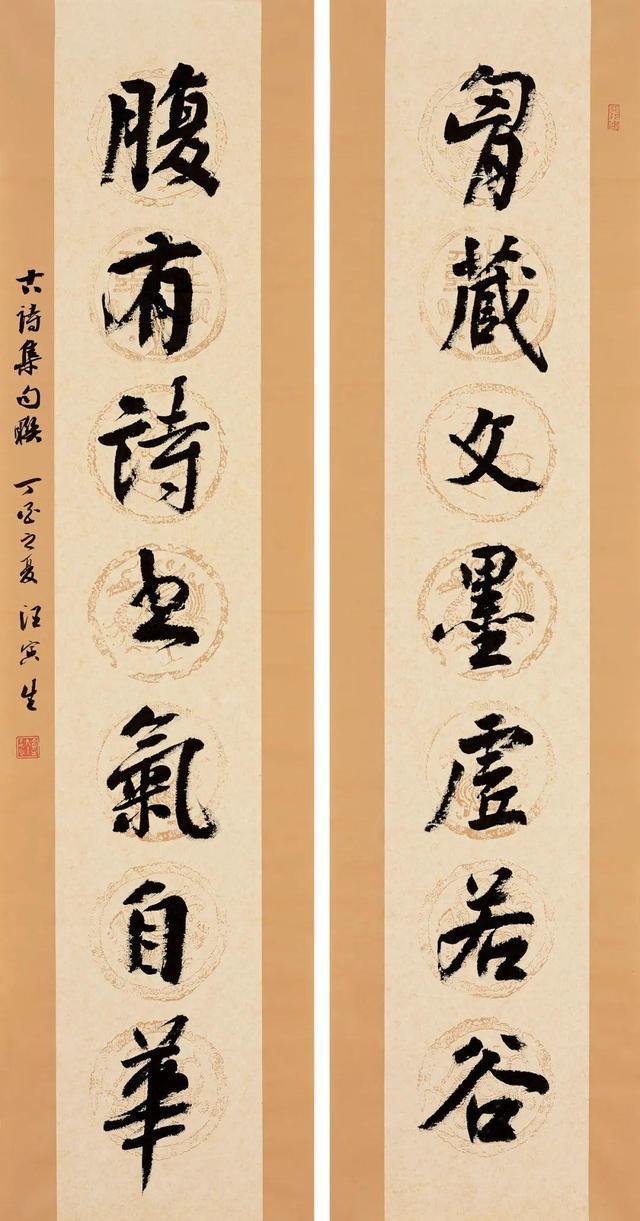

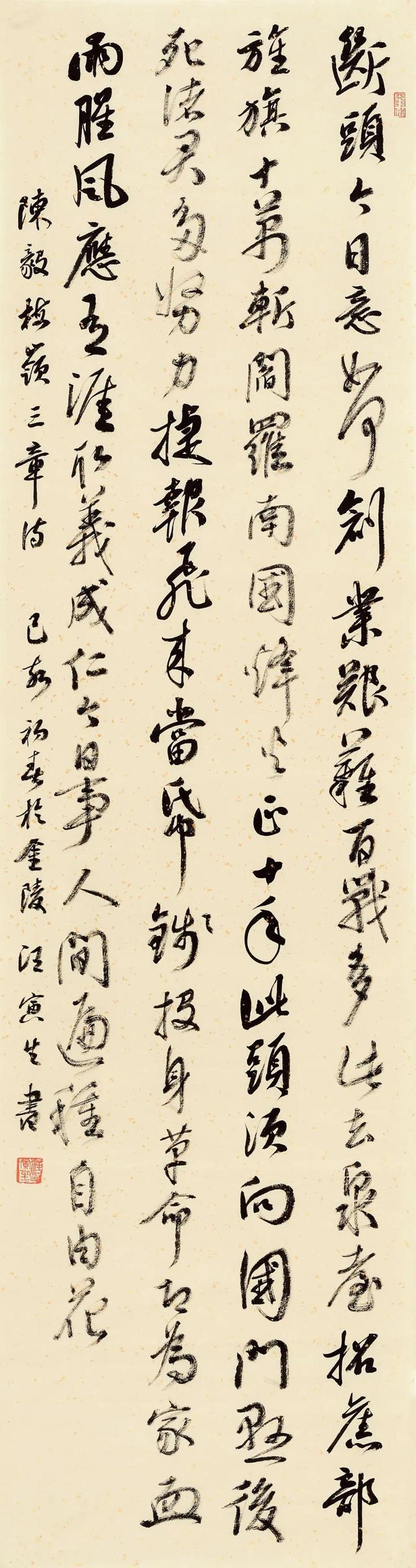

在书艺领域,汪寅生的作品很富有亲切感和审美性,且愈读愈觉得韵味浓郁,竟至引人入胜。作品的亲切感在于,与那些以莛叩钟、炫技作秀的所谓书法作品不同,作者本着“天然去雕饰”的书风追求,从书法内容到书法格局,充满着大众心仪的民族文化风神。陶渊明、李白、杜甫、白居易、李清照、苏东坡、郑板桥等这些历史名流代表性的千古绝唱,常常在其富于魅力的笔飞墨舞中定格,而让人们为温馨的文化气息所熏染!另一方面,寅生君书法作品的审美性则主要体现在,作者善于调动自己把握的书法艺术语言之长,择题奏笔,力求使书写形式作用于内容时,臻于浑然一体的通感美。他驾驭的笔墨,华润松秀,已成为具有视觉冲击力的主要审美特征。当然,从他书写的作品中我们也会约略感受到,部分墨章渗透着些许苍劲拙涩的元素。尽管作者放笔涉及正、行、草、篆、隶多种书体,而上述一主一次两种表现性相反相成的艺术风范,总是贯通其间而无例外。这里必须指出的是,两者又非绝然相悖,其作品中时有相互交织的书写篇章出现,或秀中见拙,或拙中存秀,从而使书法在笔随情生的辩证表达上,丰富而多姿。

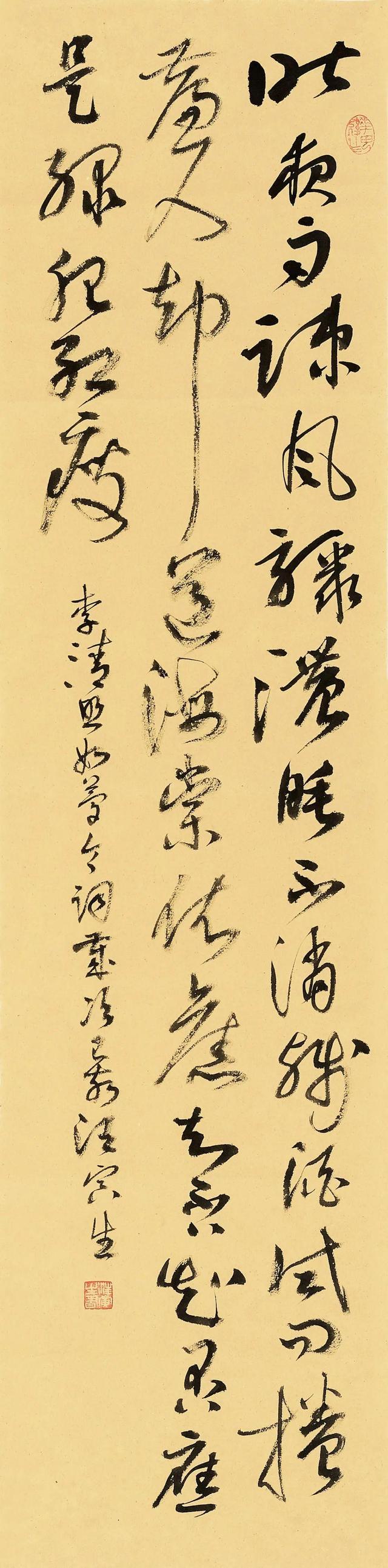

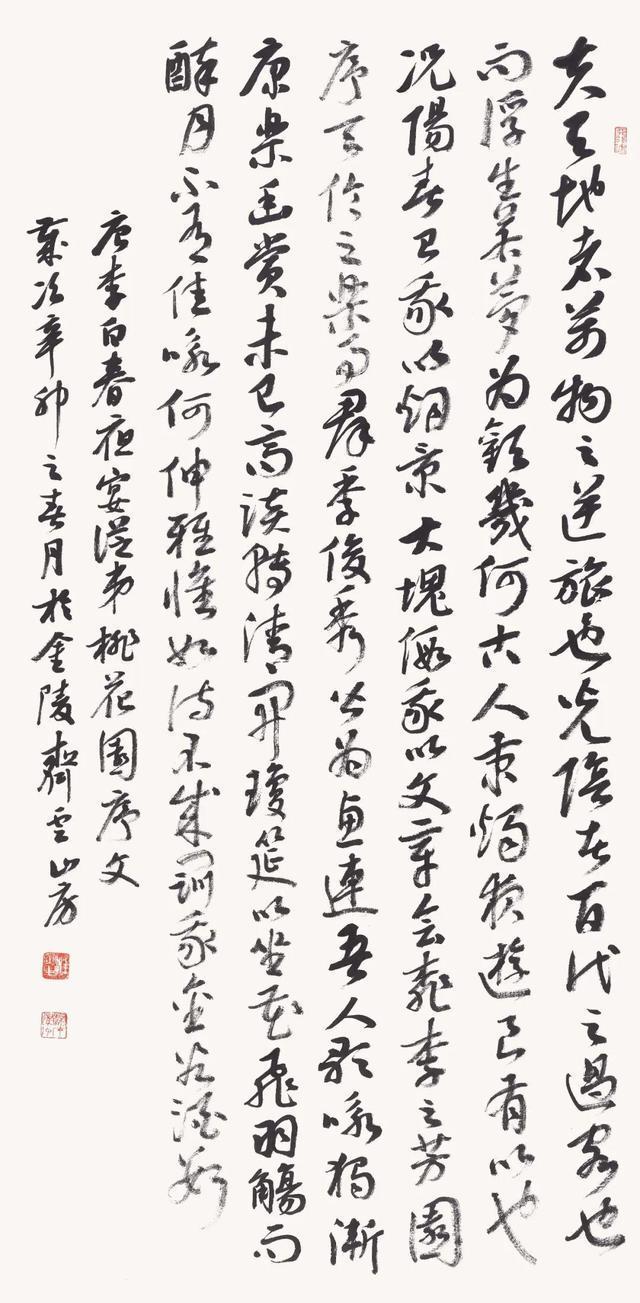

《陈毅 梅岭三章》180cm×48cm

如,以行草书写的郑板桥题画诗《新竹高于旧竹枝》,系一气呵成之作,清逸、酣畅、敛舒有致。笔力劲健优美,章法富于节律变化,通篇荡漾着灵秀之气,而有些字的结体却又有苍拙感,宛如在运笔中形成的储力驿站。

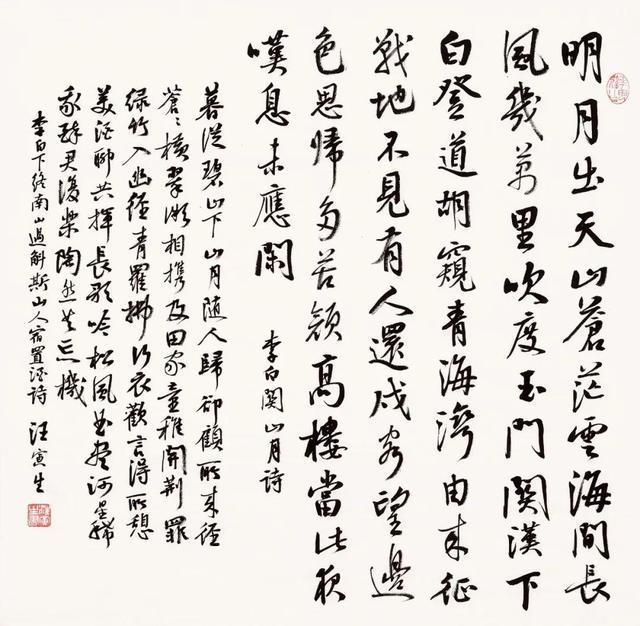

《李白 关山月》70cm×70cm

而同样以行草写就的孟浩然五绝《宿建德江》,韵味则迥异。在抒情意蕴浓厚的“日暮”“客愁”感染下,作者出笔苍辣,墨韵有致,显见特定的诗情画意被特定的法书所激活,而致美轮美奂。

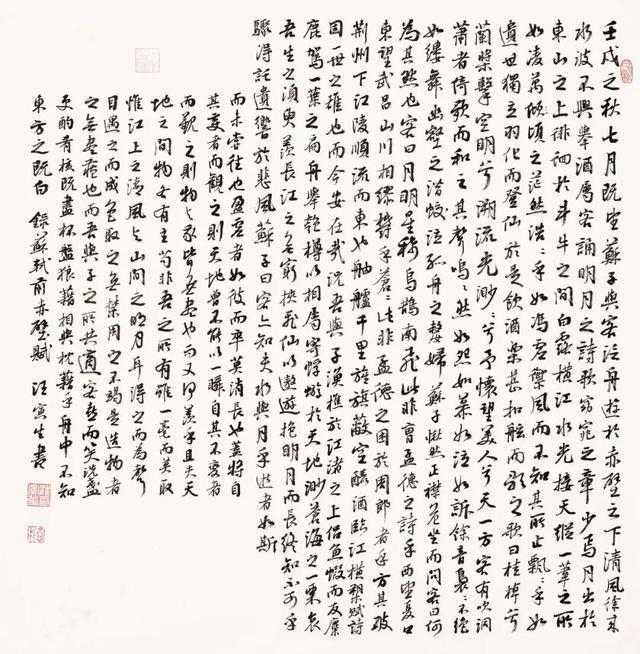

《李白 泛沔州城南郞官湖》68cm×68cm

颇为有趣的是,在书写苏轼两首均系感悟岁月、人生的词作时,作者以雄健的行草书写了《水调歌头·丙辰中秋》,旋又以秀润的楷书书写了《念奴娇·赤壁怀古》,两种不同的格调、意境流衍于笔端,让人们进入古人感怀的心灵空间时,似乎获得了一种摆脱“沉重”的精神享受,词意在书艺中得到了审美的张扬,读来令人快慰!

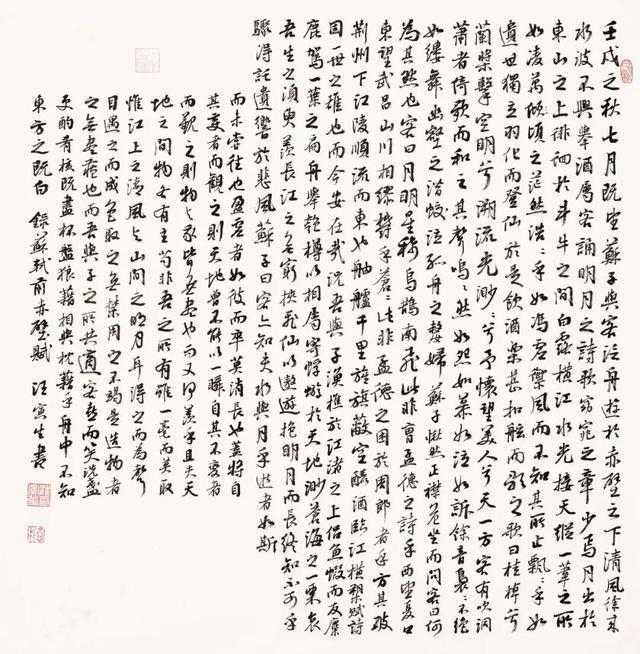

《苏东坡 前赤壁赋》70cm×70cm

还有一幅作品必须得到关注,即,所书写的陶渊明《归田园居·种豆南山下》。作品出之行草,书风大家手笔。浓淡、干湿的变化在顺乎自然中相映成趣,通篇有圆劲大度、开阔豪宕的态势,这也正是书法作者的激情与诗作意境共鸣的意象展示。

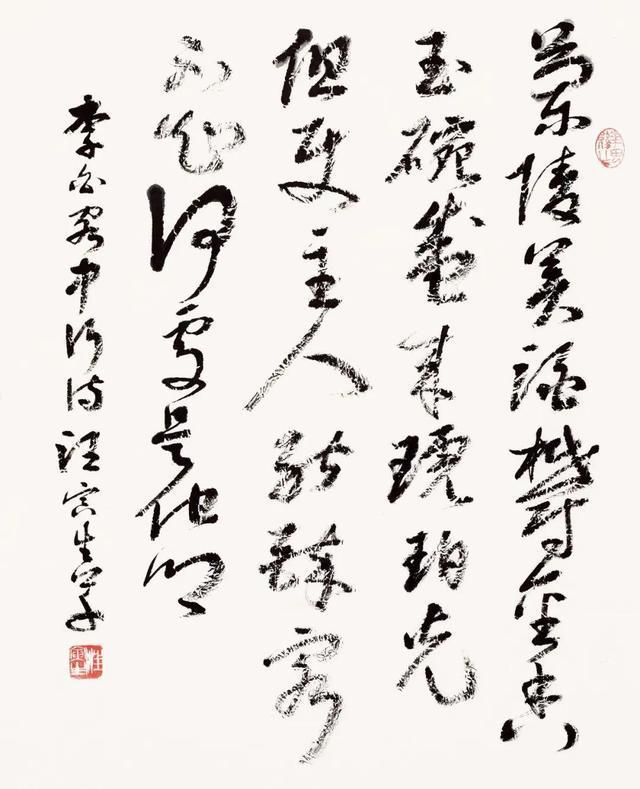

《李白 客中行》70cm×55cm

书法作品虽然不可能像绘画那样,直接塑造可视的生活形象,但它却能通过充满功力的点线配合和富有情趣的章法经营,在作者的情感活动中完成汉字的艺术造型,进而传导出一种意态、神韵,而让读者在联想翩翩中收到难以言传的心灵陶冶和审美享受。唯其如此,中国传统文化中的书法艺术才能历经数千年而延拓至今。著名美学家宗白华先生曾认为:“写西方美术史,往往拿西方各时代建筑风格的变迁做骨干来贯穿,中国建筑风格的变迁不大……而书法自殷代以来,风格的变迁很显著,可以代替建筑在西方美术史中的地位,凭借它来窥探各个时代艺术风格的特征。”由此也可见,书法之于中国艺术,具有风格演变的代表性,形式美的种种法则在书法中都有体现,特别是对立统一规律的运用。

《李清照 如梦令》136cm×34cm

看来,汪寅生是深谙其中三昧的。其所书正楷,在稳定中求不稳定,而所书行草,则在不稳定中求稳定,借以生发出变化中见和谐的妙趣。他虽非书法专业出身,然而却自小结缘于书法,情专于此,在当兵,读大学和从事新闻工作期间,尽管生活、工作内容更迭,而笔墨书写不辍,且乐此不疲!他最早从柳书入手,后学董其昌《归去来辞》;在南大读书时,开始接触草书、隶书、篆书以及篆刻,并追踪“二王”行草、孙过庭《书谱》,米芾、苏东坡、赵孟頫、王铎等名家书迹及汉代隶书拓本,等等。丰厚的书艺传统滋养了他,他坚守着这份传统,同时吮吸时代雨露拓展自身个性化的书法天地。再者,他不仅在毛笔书写上高扬书法艺术的风帆,而且在硬笔书写和研究上奉献了心智。特别在当下,毛笔、硬笔受到电脑的全面冲击和挑战(不少年轻人用电脑写作和传递信息,动笔书写难免提笔忘字),包括汪寅生在内的很多书法名家,坚持弘扬书法文化,就很具有不寻常的意义和价值。

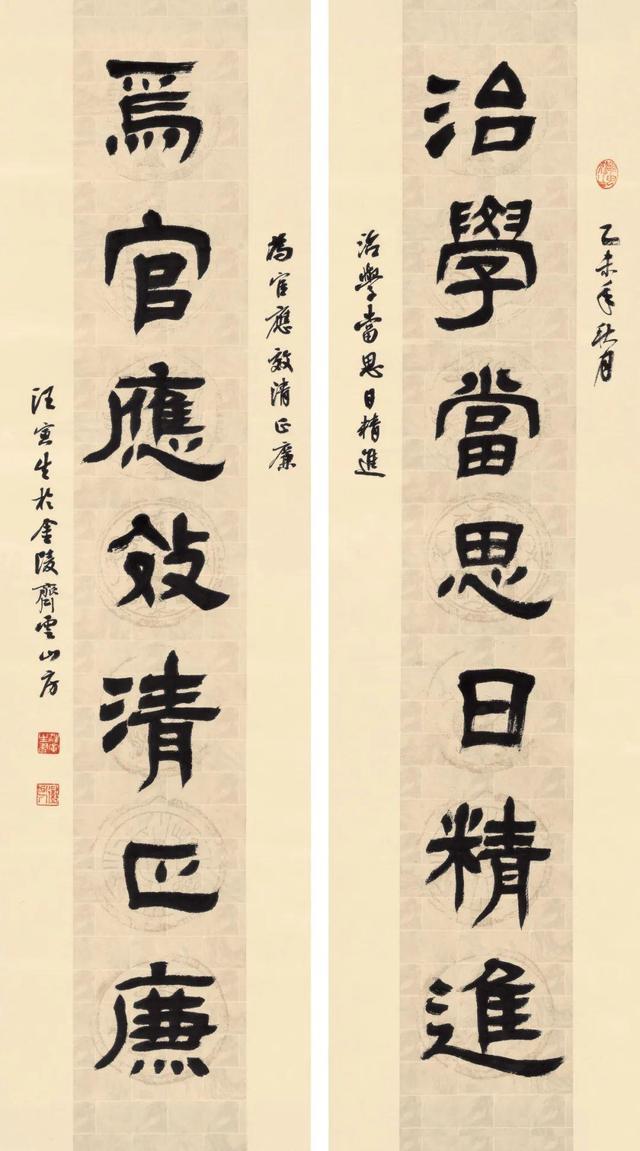

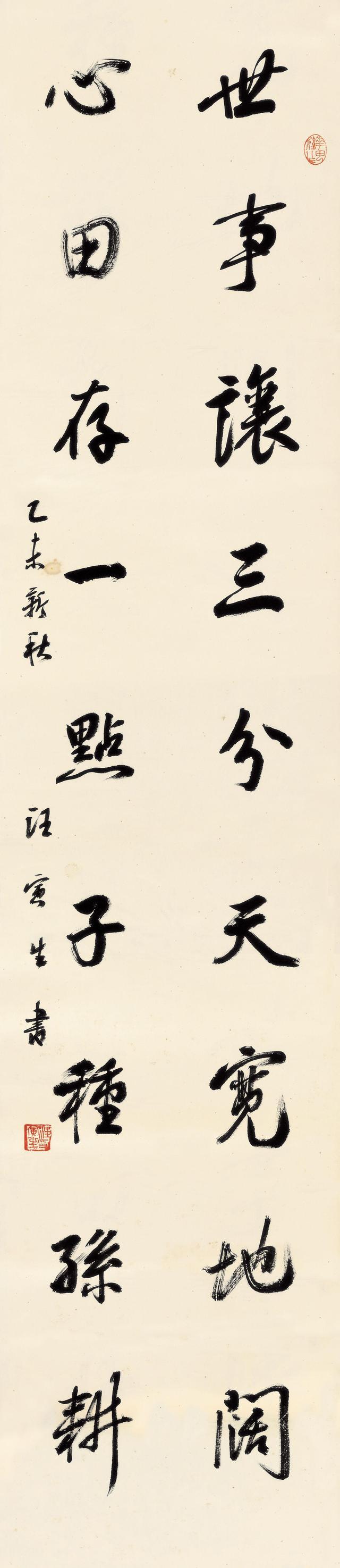

《治学 为官》七言联 130cm×35.5cm×2

深挖一层,寅生君在长期的书法实践中已充分认识到,“练字追求神合,讲究韵味,融入情感。练书法就是‘练人’。”“得到的是中华文化底蕴气息的感染和艺术审美境界的熏陶。”这些体验,不是完全可以深化人们对书艺的认知并激发爱好者奋进么!

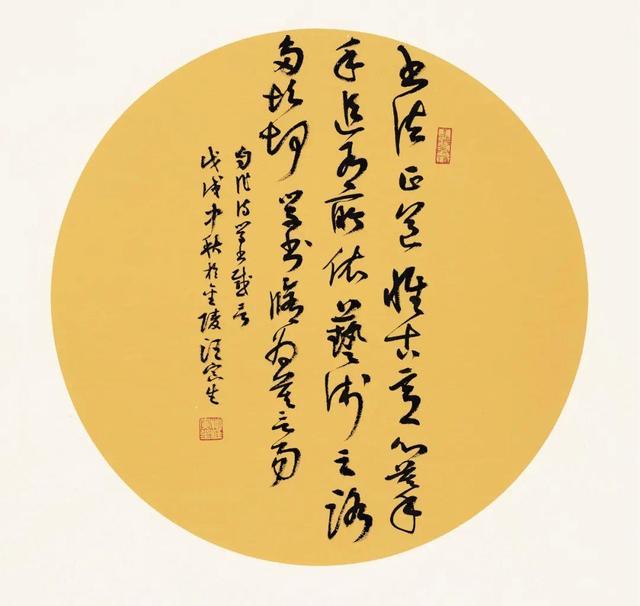

自作诗《学书感言》 37cm×37cm

寅生君生于皖南“徽墨之乡”,自幼受到徽文化的浸润;之后长期供职于钟灵毓秀的金陵胜地,江南水文化的氛围又潜移默化地培育了他,加上他个人志向明确的努力:“人生在世要有所追求,要讲一点精神,我不求惊天动地,却要不虚度年华,充实而有所作为,对社会有益。”种种因素,铸就了他今天在书法艺术上的个性和业绩。当然,艺无止境,凭着他的这种精神,继续拓进,将书艺提升到一个更新的高度和境界,是指日可待的。

(作者丁涛,著名艺术评论家、南京艺术学院资深教授)

自作诗《白内障手术成功》 42cm×42cm

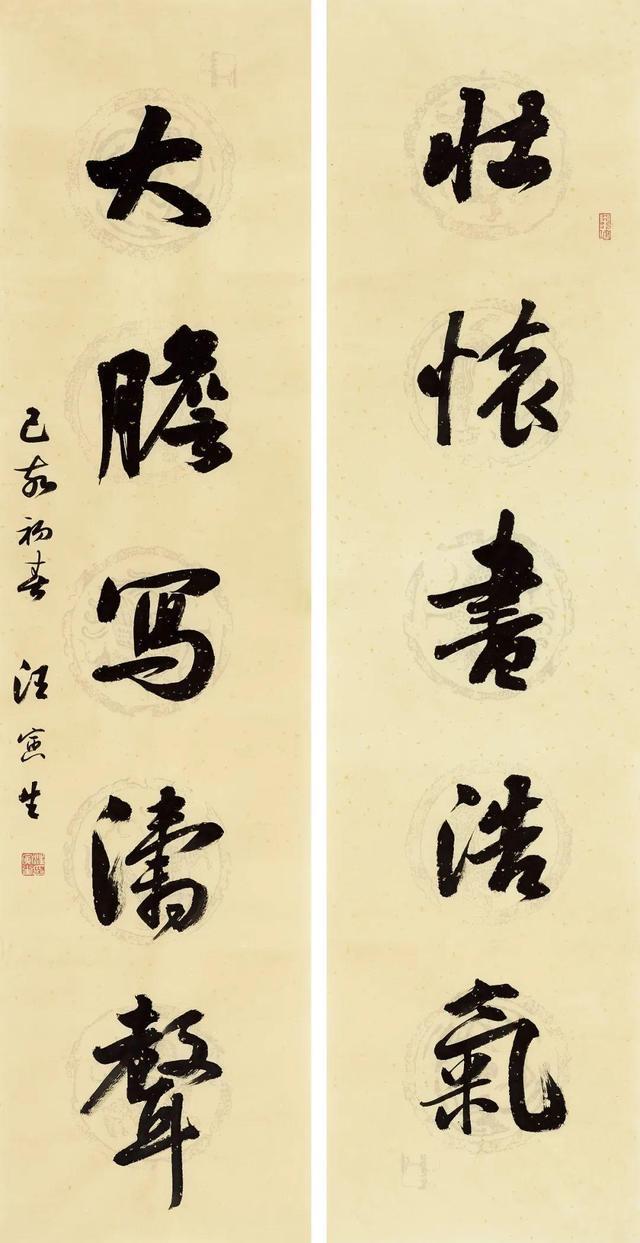

《壮怀 大胆》五言联 138cm×35cm×2

《李白 春夜宴从弟桃花园序》138cm×70cm

《金缨 格言联璧》172cm×38cm

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6