7月11日下午,金沙遗址博物馆陈列馆负一楼的临展厅内,工作人员正有条不紊地忙碌着:一个个箱子被打开,一件件精心包裹的器物被小心翼翼取出,安放进展柜。

再过5天,大型原创特展“青·韵——文物里的中国传统色彩美学”就将在这里正式与观众们见面,并持续展出至10月8日。

展览汇聚故宫博物院、湖南博物院、安徽博物院等20余家文博机构的200余件文物,以青色系陶瓷类器皿与玉器、玻璃器等为主,集中展现这一凝聚了中国传统美学精髓的主题。

碧、绿、缥、蓝、翠、苍……

“青色”幻化的百般模样

在炎热的夏日走进“青·韵”展厅,会立刻获得一种视觉上的沁凉清爽之感:展厅的背景、展出的器物,皆以淡雅的青绿色调为主,辅之以相近的色彩延伸——浅灰绿、浅白绿、深幽蓝……

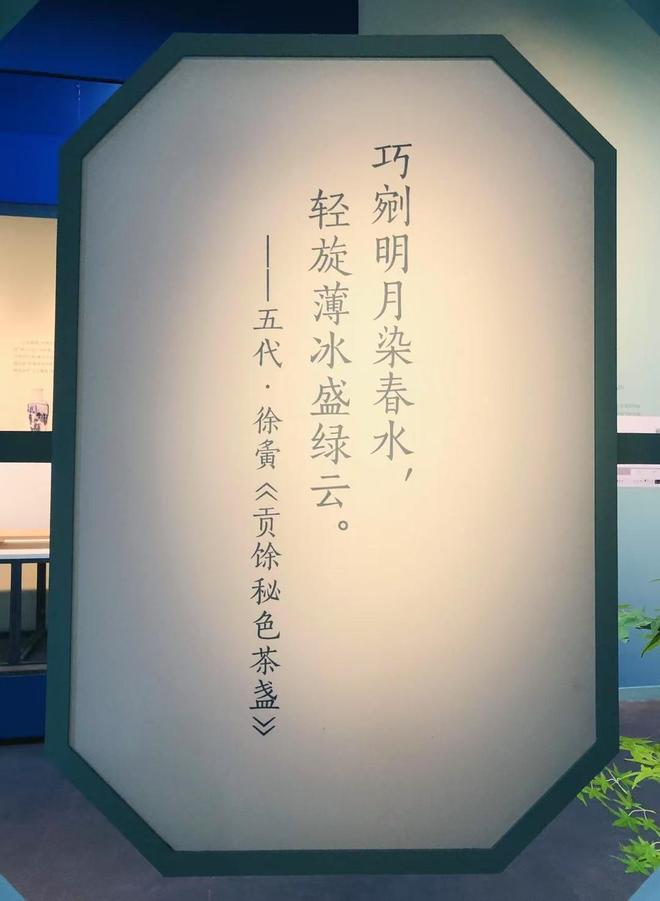

博大精深的古代汉语,在描述色彩方面表现异常突出:词汇丰富、辞藻华美,对各种普通人肉眼都很难分辨的细微差别,均有不同的专有词——仅绿色这一“门类”下,就有松石绿、秋葵绿、苹果绿、瓜皮绿、孔雀绿等;青色则有影青、天青、粉青、翠青、豆青、冬青等。古代典籍中的“青”,更衍生出碧、绿、缥、蓝、翠、苍等十余种细分阐释。

清代荷花纹翠玉佩

作为东方之色,青色连接自然、人文与哲学,彰显出中国传统文化的丰富内涵。早在三千年前,生活在成都平原的古蜀先民就以青玉、青白玉、绿松石等为料,制作出祭祀天地的礼器,以自然之色礼敬天地万物。

天青色等烟雨,金沙在等你

本次展览作为金沙遗址博物馆“文物专题”“艺术金沙”两个系列临展体系的拓展延伸,将以来自全国不同地区的青色系文物为载体,从自然、诗词、历史、艺术等多个维度,带观众领略国色之美,以及中国传统色彩美学由古至今的传承与创新。

清代绿地金凤双耳连珠瓶

在展览现场,观众们将可尽情饱览青色之美:从新石器时代的玉人头像、西周的玉覆面、战国的琉璃珠,到产自越窑、钧窑、耀州窑、龙泉窑、景德镇窑和长沙窑的特色瓷器,再到元、明、清三代的青花瓷、乾隆时期的青金石龙纽“重华宫”印……

西周玉覆面

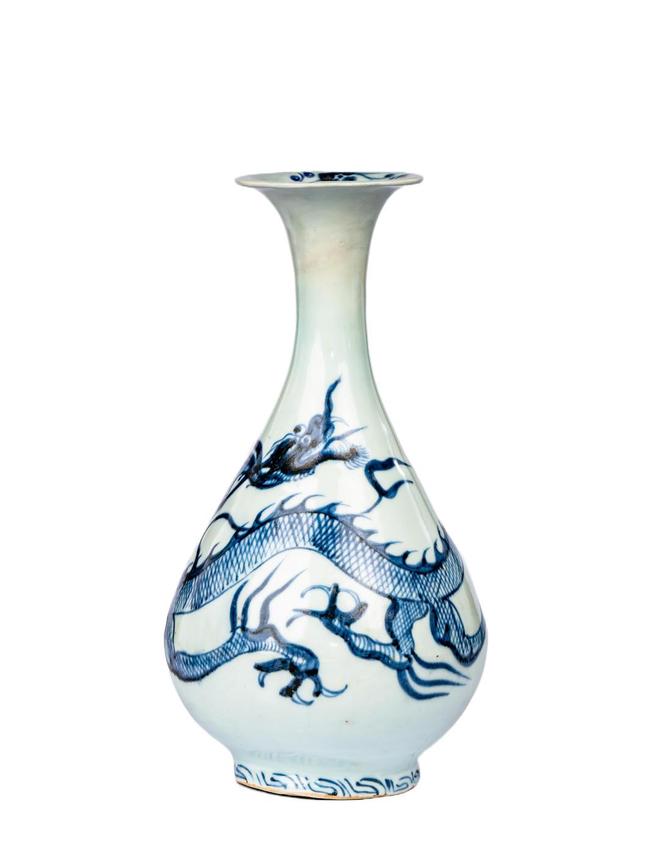

青花瓷当然必不可少,毕竟大多数人都能哼出那句“天青色等烟雨 而我在等你”。本次展览中,有三件“青花”特别值得一提:2018年成都青羊区正府街遗址出土的元代青花玉壶春瓶、1992年三台蟠龙砖厂窖藏出土的元代青花象耳垂环花卉瓷瓶,以及同窖藏出土的元代青花双耳三兽足牡丹纹瓷香炉。

元代青花玉壶春瓶

这三件器物皆推断为元代景德镇窑烧造,因为元青花在四川地区极为少见,故而这三件藏品格外珍贵。它们不仅证实了四川也有元青花的分布,更为研究四川与全国的经济文化交流提供了重要实物资料。

此外,本次展览还特别精选三星堆和金沙遗址出土的青铜人头像、青玉璧、十节青玉琮,四川遂宁、南充、成都、绵阳等地馆藏的青瓷、元青花、山水画等青色系代表性文物,以及道明竹编、蜀锦、蜀绣、川剧戏服等与四川非遗相关的展品,勾勒出青色在巴蜀大地的千年演变,在“一色千面”中读懂多元一体的中华文明格局。

绿树成荫的金沙遗址博物馆

走出展厅,你可能还会突然注意到:整个金沙遗址博物馆园区本身也满盈青绿之色——雨后暗绿色的河流,茂密碧绿的草坪、郁郁葱葱的绿树……就连大门口的玻璃幕墙都有着好看的青绿色调。这些颜色与展厅中的文物“里应外合”,共同勾画出一个无比养眼的“青绿小宇宙”。

红星新闻记者 乔雪阳 编辑 曾琦

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6