伊北:从中短篇出发——《小芳出嫁》创作散谈

中短篇各有独特韵味,写法也与长篇迥异。

十年来,我主要专注长篇小说,中短篇写得少,也未曾打算结集。去年,重庆出版社的编辑找到我,提议将这些作品整合起来,出个集子,共六篇。

这些小说都在文学期刊上发表过。最早的《朝朝暮暮》发表于2014年的《安徽文学》,当时杂志还配发了评论;最新一篇《心事》是2025年的新作,刚刊于《清明》文学双月刊(也配发了评论),前后跨越近十一年。实际上,我的小说创作始于文学期刊,首篇发在《辽河》,时间是2009年。此后虽转向长篇,但仍有中短篇零星发表。

硕士毕业后,我先后在出版社和文学杂志工作,日常浸在小说里,尤其是中短篇,也曾从自由来稿中发掘出几篇佳作。

中短篇各有独特韵味,写法也与长篇迥异。我原本以为自己可以慢慢地研习中短篇,优哉游哉地成长。然而,现实情况是,在我开始写作的时代节点,中短篇不复上世纪八九十年代的影响力,这种式微,与时代环境和阅读方式的变迁密切相关。对出版社、杂志社编辑,乃至作者而言,长篇小说渐成刚需。

2015年夏天,我独自坐在办公室里,窗外是遮天蔽日的构树,结着毛刺刺的红果,时有鸟雀啄食。对面楼住着百岁的文化老人。时间似乎停滞了。可生活不能停滞。我不算年轻,也不算老,但就是这种不上不下的状态叫人迷茫。不是专业作家,没人发工资,手停口则停,没有背靠,在大城市艰难求生,写中短篇几乎成了一种奢侈。似乎也只有长篇,能够在市场中保有冲出路径的可能。

我告诉自己,必须“吼出来”。写长篇,在学中写、写中学,不能等。因为如果始终不被看见,再过几年,窗口期一旦关闭,就只能彻底陷入泥沼。人活着还是应该做事情。

我从中短篇小说转向长篇小说创作,正是在这样艰难的环境中。文学期刊发行量不断下滑,中短篇小说的触达读者能力随之衰退。当然,进入流媒体时代后,即便长篇小说也不像过去那样热闹了。或许有朝一日,连长篇写作也将成为小众,变得垂直。

一眨眼,十年过去,我累积了一些作品,有的被改编为电视剧,连带着,我又从长篇写作跨界到剧本创作,拓展着写作的边界。但我对中短篇的喜爱始终未减,也积攒了一些素材,只是还没来得及落笔。我觉得自己还有提升空间,而且,随着时代演进,中短篇创作似乎正迎来新的机会。过去“长”是刚需,如今“短”何尝不是一种契合。毕竟,人们的注意力更宝贵了。

回过头看这六个中短篇小说,虽然不是有意为之,但下意识里、无形中,竟也贯彻了我当下对于写作的一些基本要求。我喜欢平实,不只是语言和叙事的平实,更是内容的平实。六篇小说均取材于现实生活,又力图有所发现,表述上平平起笔,老老实实地说出来。花朵过于繁密会损伤枝条,过于肥胖则有碍骨骼。在长篇写作上,我更严格地追求一种平朴的状态,当然,如果能带点幽默感就更好。中短篇的尺度可以稍宽,尤其短篇,因为短,故事腾挪的空间有限,华丽的文字未尝不是一种修饰和补缀,就像玉石的质地与花纹。当然,更理想的状态是雅正和温润。

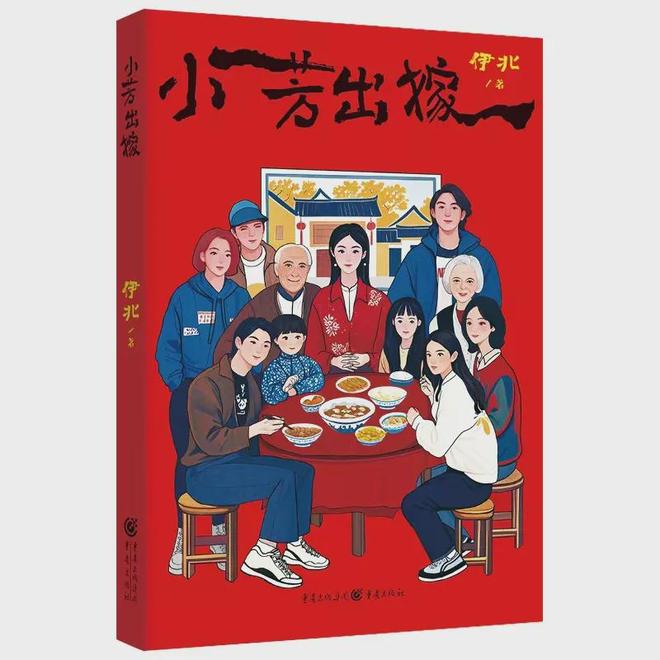

现在,《小芳出嫁》出版了,以此为题是编辑的要求,这篇将来可能要拍电视剧。这次出版对我也是一种鼓励,希望今后能在中短篇小说上再多下些功夫。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6