爱美之心,古已有之。

格罗塞在《艺术的起源》一书中提到“喜欢装饰,是人类最早也最强烈的欲望。”

远古人类将鸟兽羽毛、骨骼进行加工,用于装饰自身,除了实现自我保护目的之外,另一个重要作用是让自己更具魅力。在人类历史上,不穿衣服的民族常有,但不采取任何方法装点自身的民族很少见。

两千年前,在远离中央政权的南海之滨,当汉武帝五路大军横扫南越国,岭南地区再一次回归大一统版图。自此之后,番禺的政治中心地位有所下降,但海上丝绸之路被正式纳入官方体系,进一步提升了番禺城的商业中心地位,使之成为国内贸易中心和海外进口货物集散地。战后移民屯垦,中原工匠、商贾南迁,与本地越人共同组成新兴从业群体,推动了手工业和商业繁荣。海上贸易传入的大量域外珠宝,经番禺工匠加工后成为流行于上层阶级的奢侈品。见微知著,浸润着晶莹光泽的珠饰彰显了上层人士的形象和身份地位,反映了异域原料与本土加工的“混搭美”,也折射出时代的繁荣与审美融合。

“人间镜像——广州汉晋墓葬的生命叙事”展览中的多组精美珠饰,再度为我们还原了两汉时期番禺城里新市民的生活场景和审美情趣。

西汉中期 玛瑙水晶琥珀珠饰

珠饰,是指经人类加工,其上有穿孔或穿系以便佩戴的各种形状、材质的串饰构件。古今,珠饰都深受人们的喜爱。其独特的光泽与纹理,仿佛诉说着岁月的沉淀与历史的厚重。“人间镜像”展览中的珠饰出土自1953~1961年挖掘的广州汉墓,形状多样、颜色鲜艳,材质丰富,既有玻璃(又称琉璃)、玛瑙、水晶,也有绿松石、琥珀,更有金、银等贵金属,工艺独特。珠饰的多样化不仅反映了汉代社会的繁荣,更展现了当时工艺技术的精湛和对美的极致追求。

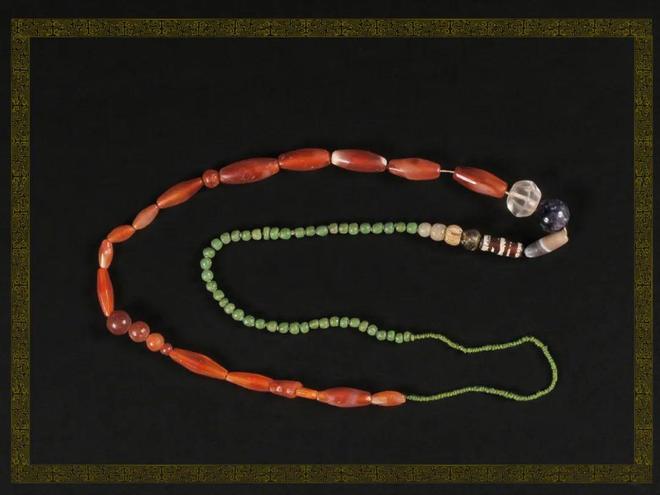

西汉后期 红玉髓玛瑙水晶玻璃珠串

这些珠饰由人工合成的材料和天然材料组成,巧妙搭配,既彰显了汉代工匠的智慧,又体现了对自然之美的敬畏。人造材料又称合成材料,就是将不同物质经化学方法或聚合作用加工合成的材料,其特质与原料不同,如珠饰中的玻璃珠,金球。

玻璃珠根据成分检测分析,分为中国自制的铅钡玻璃、东南亚等地区的钾玻璃和西方系统的钠钙玻璃。西汉前期铅钡玻璃出土较多,西汉中期至东汉钾玻璃出现倍增。这说明,广州在汉代首先使用我国自制的铅钡玻璃,随着汉武帝统一岭南并开辟海上丝绸之路,与古代玻璃相关的中外交流逐步密切,开始输入来自东南亚、南亚、西亚等地的玻璃,并发展了具有岭南特色的钾玻璃。钠钙玻璃则较少见,反映了汉代对外贸易的频繁与多元文化的交融。

西汉后期 白琉璃珠饰

东汉后期 琉璃珠饰

天然材料指自然界原生的材料,不经加工或基本不加工直接使用的材料,如天然水晶、玉髓、玛瑙、琥珀、石榴石等。天然材料珠饰主要通过切割、钻孔、打磨、抛光等方式制成,其本质不变。这些天然的材质有些来自中国本土,有些来自东南亚等国。随着海上丝绸之路的拓展,天然材料的引入更为丰富,珠饰工艺亦随之精进。工匠们巧妙融合中外技艺,使得珠饰呈现更多的样式。

东汉前期 琉璃玛瑙珠饰

东汉后期 琉璃玛瑙水晶珠饰

西汉中后期出土的珠饰大都由玻璃珠和天然珠组成,天然珠上的打磨、切割工艺与中国传统工艺迥异,其中琥珀、蚀刻红玉髓,有可能就是从《汉书▪地理志》记载的位于印度南部的黄支国输入。天然材料珠饰的温润光泽,映射出大地的馈赠与古人的巧思,每一道工序都凝聚了对美的极致追求。不同材质的珠饰,犹如时代的缩影,见证了汉代社会的开放与包容。这些珠饰不仅是装饰品,更是当时社会风貌的微观呈现,展现了当时工艺水平与审美趣味的多元。通过它们,我们可以感受到历史的深邃与时代的脉动。

珠饰与人类的关系源远流长,不仅是装饰艺术的体现,更是中西文化融合的载体。广州汉墓出土的珠饰,材质丰富,形状多样,色彩斑斓,除了本土制造以外,还有些在制作工艺上融合了外来技术,有的直接是舶来品。体现了汉代对外交流的广泛与深入。正如著名考古学家夏鼐先生所说“由于体积小、质地坚固不易损坏,珠子很容易通过商业途径传到远处,因而能展示距离遥远的两个文化之间不为人知的联系”。这些珠饰不仅是奢华的象征,更是文化交流的实证,揭示了古代海上丝绸之路对审美与工艺的深远影响。

器物虽小,却承载着跨越千年的造物之美。每一颗珠饰都是时光的信使,传递着人类对美的不懈追求与对世界的无限探索,见证了东西方文明的碰撞与融合,诉说着古老海上丝路上商旅的传奇故事。

参考文献:

广州市文物考古研究院编著《广州出土汉代珠饰研究》

公众号 | 广州博物馆

视频号 | 广州博物馆

小红书 | 广州博物馆

微博 | 广州博物馆

撰稿 | 刘颖颖

美编 | 邓雅鸿(实习生)

校对 | 邓颖瑜

审校 | 刘颖颖

审核 | 朱晓秋

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6