用120分钟和汉娜·阿伦特的思想与图像共舞出逃

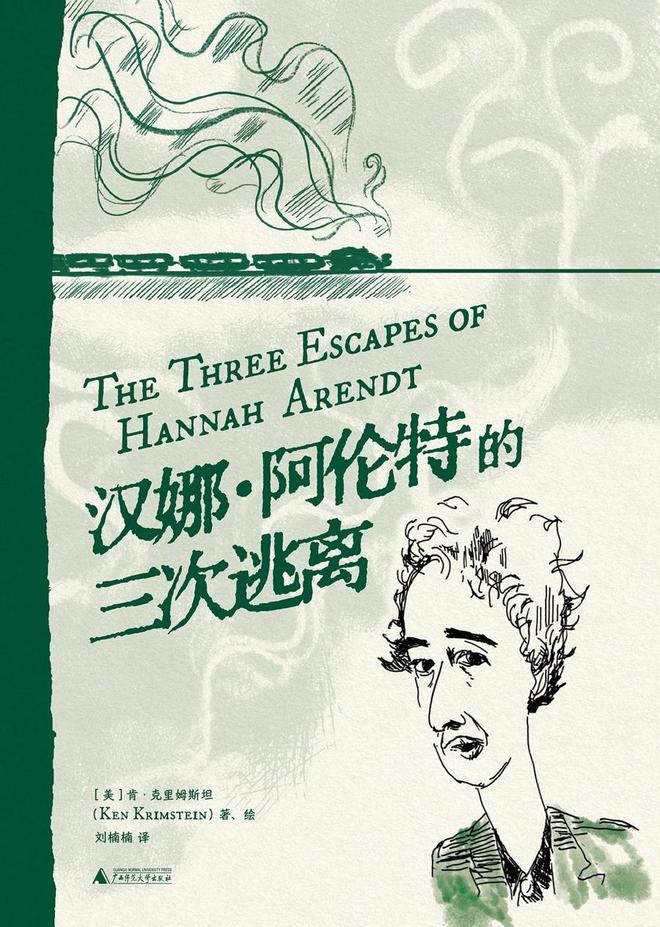

尽管市面上关于汉娜·阿伦特的著述已相当多了,这本《汉娜·阿伦特的三次逃离》首次以图像小说的形式来为其作传,仍是一本以视觉媒介承载思考的绝妙著作。

作者肯·克里姆斯坦以阿伦特生命中的三次关键“逃离”为轴心:1933年逃离纳粹德国、1940年脱险法国拘留营、与导师海德格尔及传统哲学范式的思想决裂——勾勒出思想巨擘从流亡学者蜕变为独立思想家的历程。

《汉娜·阿伦特的三次逃离》,[美] 肯·克里姆斯坦 著绘,刘楠楠 译,广西师范大学出版社出版

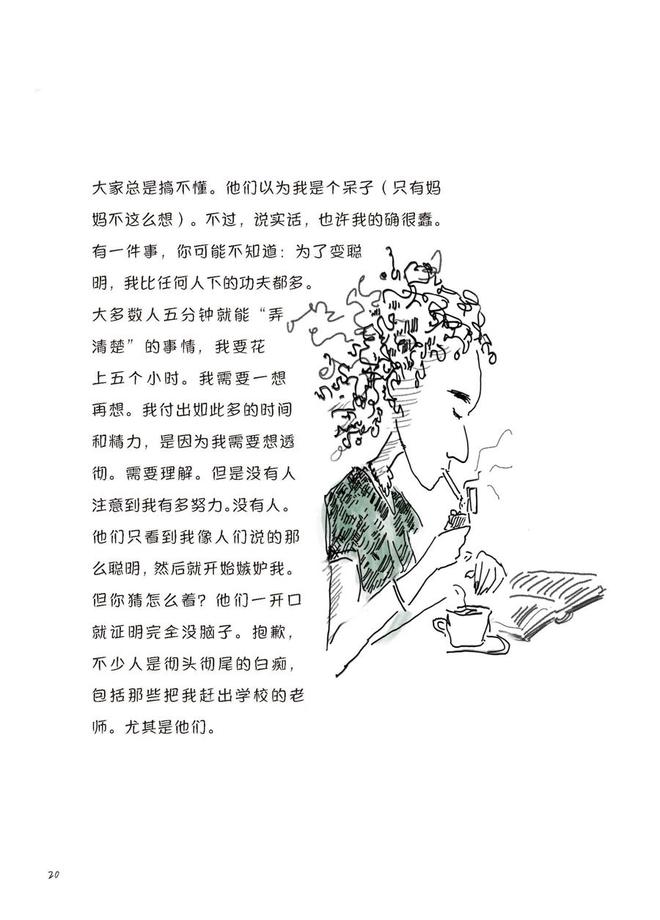

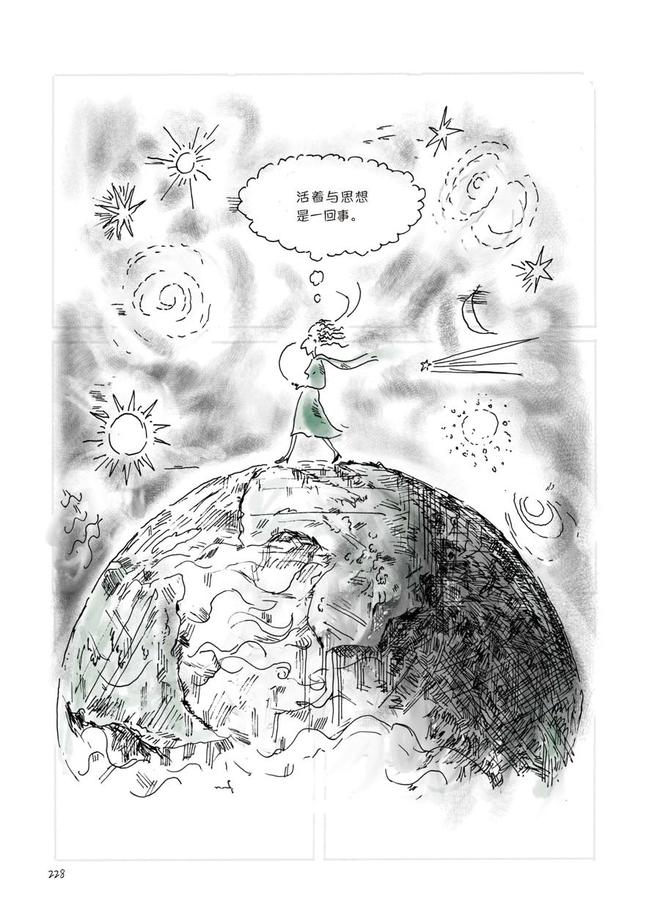

本书的最令人惊喜之处在于作者卓越的图像叙事。他用铅笔、墨水、颜料等工具与充满幽默、共情又略带挑衅的文字,绘制阿伦特的思考轨迹、错误与顿悟,将极权主义、“平庸之恶”等艰深理论转化为易懂又难忘的漫画分镜。全书以灰调为主,用一抹绿色突显阿伦特的形象——她面容严肃、卷发蓬乱,指尖永远夹着香烟。

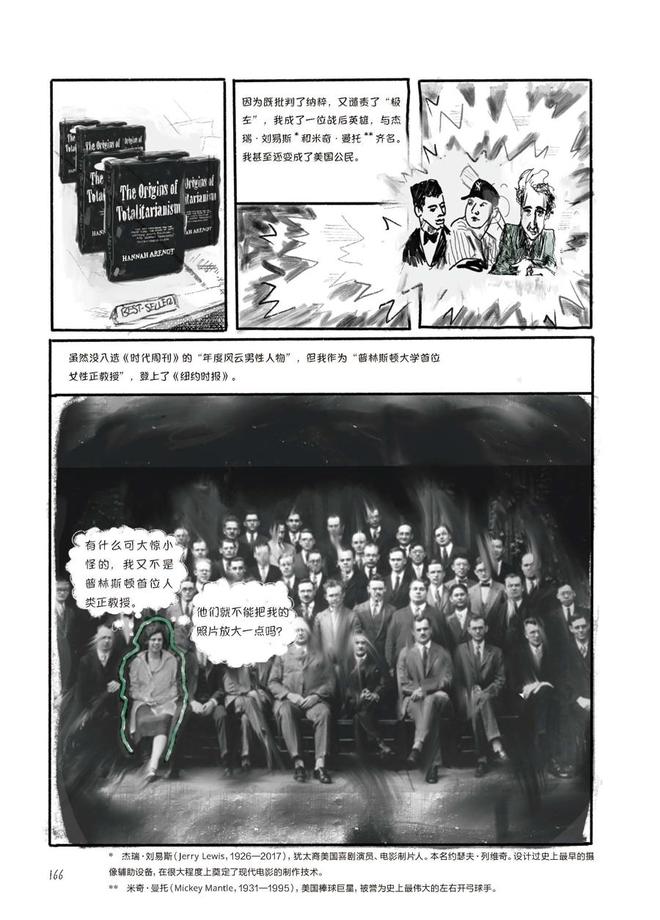

图像媒介更释放出文字难以企及的叙事魔法。克里姆斯坦大胆打破时空:已故的本雅明以墙顶水渍的“幽灵”形态与阿伦特对话;与名导比利·怀尔德在咖啡馆“邂逅”;打火机点燃香烟后,海德格尔出现在眼前,决裂时刻到来……这些超现实场景,是图文结合独有的叙事潜能。

作者更是着力还原“成为汉娜·阿伦特之前”的汉娜——一个在动荡中挣扎求索的真实个体,呈现了这位身处黑暗时代的无国籍者带着母亲逃亡的困顿日常。用作者的话说,则是“我想展示她个人的、甚至日常的斗争如何影响她的思想诞生、停滞、转向、钝化、偏折、加速与阐发”。同时这种刻画冷静而深刻。他客观呈现阿伦特与海德格尔的禁忌之恋,并不回避情感沉溺,更凸显她最终以独立思想与之决裂的勇气——在跨时空画面中,成熟的阿伦特宣告以“新生性”对抗“向死而生”,以“多元人类”取代“单一之人”。

人物传记从来不是关于传主本身,他所处的时代与在他生命中出现的每个人,都塑造了他的模样。阿伦特成长的年代是许多思想艺术界知识分子“群星闪耀时”的20世纪,尤其是魏玛黄金时代,与那些知识分子的交往对其思想产生了程度不一的影响。作者以罗曼咖啡馆为空间载体,通过简笔肖像与生平脚注来集中呈现这一群星谱。此外,群像刻画还存在于海德格尔在马堡大学的课程上、阿伦特与纽约知识界精英们的交往等。其中,她与本雅明的交往占据了全书最长的篇幅。这些“同框”不仅丰满了阿伦特的思想脉络,更是图像叙事潜能的绝佳示范。

总的来说,《汉娜·阿伦特的三次逃离》是一部门槛“精妙”的思想之书,或可作为入门阿伦特的有趣选择,而这一切大约只需要120分钟即可完成。并且,其图像叙事的创新与深度,又为哲学与艺术研究者提供宝藏。作者完全证明了漫画不仅能承载思想,更能创造关于视觉与智性交织的不思议的生命力。

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6