文/何淼 中信出版集团少儿科普中心

本文内容丰富,可收藏后细细品读!

商务君按:预售当天加印,上市一周4刷,总印数超10万册,图书改版后编辑才刚刚拿到首版首印的样书,什么书这么抢手?

文物,承载着文明的记忆。它们存在的价值,不仅仅是为了复古怀旧,而是以物为舟,载渡人性中对美、秩序、信仰等的永恒探索,在断裂处弥合,于聚散中永续。

这种跨越时空的对话,在中国国家博物馆(简称“国博”)“古代中国”基本陈列得到了完美诠释——作为目前世界上唯一系统展示中华民族绵延不绝灿烂文明的通史陈列,这里汇集的2000多件文物让尘封的历史得以印证,让史册中的辉煌过往跃然眼前,几乎每位走进国博的观众,都会将这场穿越五千多年的文明之旅作为心向往之的第一站。

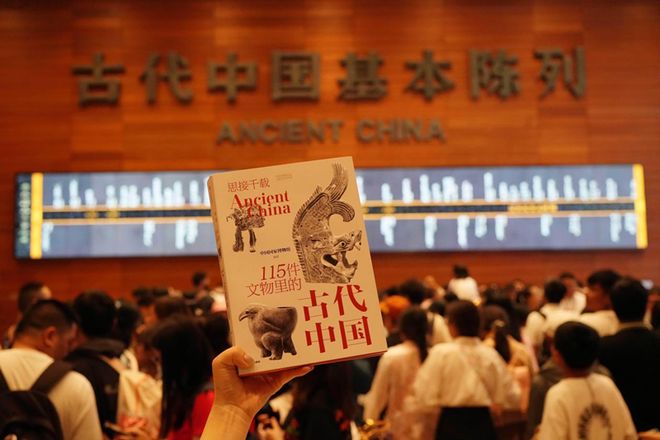

为了让这些文明的载体更好地讲述华夏故事,国博与中信出版集团(简称“中信出版”)在2025年世界博物馆日联袂推出《思接千载:115件文物里的古代中国》(简称“《思接千载》”),通过专业精准的解读,让每一件文物都成为连接古今的时空舟楫,引领读者在文明的星河中溯流而上。

《思接千载:115件文物里的古代中国》

作者:中国国家博物馆/编著

出版社:中信出版集团

出版时间:2025年5月

《思接千载》的出版,不仅是对华夏文明的深情致敬,更是对大众文化需求的精准回应。尽管设置了全网7.4折限价以及30天的超长预售期,这些看似“反市场”的举措却并未浇灭读者的热情。相反,收到图书后,大家纷纷惊呼:“每一页都像艺术品”“终于补全了在国博没有听完的讲解”“梦中情书”!这种热情直接体现在了销售数据上:预售当天即加印,上市一周4刷,总印数超10万册!

究竟是怎样的内容,能够在精准击中读者需求的同时,还以远超同类产品的价值感让市场主动追随?

为一个知名展,策划一本畅销书

优秀的策划思路和热门选题方向,从来不是等待市场东风到来时才匆忙酝酿的。《思接千载》这本书的诞生正是如此。

早在2020年“文博热”初现端倪时,我们就已敏锐捕捉到这一文化脉搏——从线上“沉浸式逛展”的走红,到线下博物馆“一票难求”的盛况,2023年国内博物馆年度参观量更是突破了12.9亿人次,达到历史峰值。作为世界单体建筑面积最大的博物馆之一,国博的参观热度可想而知。其镇馆IP“古代中国”基本陈列展厅常年人潮如织,明星展品前总是围拢着层层叠叠的观众。

正是这样的文化热潮,催生了国博与我们一起做一本书的初心:既为那些预约困难的观众打造一本“纸上通史展”,也为意犹未尽的参观者提供可带回家细细品味的文化珍藏。这或许也正是出版的价值所在——让图书成为连接古今的桥梁,点燃更多人对中华文明的热爱,引领更多人走进博物馆这座文化圣殿。

经过三年持续跟踪与筹备,2024年7月我们终于迎来双方领导的首次会晤。中信出版董事长陈炜与时任国博馆长一拍即合,确立了双方的战略合作。会上馆方也用四个突出性,给予了中信出版极高的评价——“拥有国际视野,从引进到原创品质一流性的国际性”“全产品线运作能力,从少儿到大众品类的完整性”“从纸质图书到数字化产品的延展性”“市场运营、渠道能力的领先性”。

很快,双方就“古代中国”项目开始启动准备工作。编辑团队多次赴馆参观“古代中国”基本陈列,累积聆听了超过12个小时的讲解精华,对在展文物、展览动线、策展思路进行了深入全面的了解。

带着从馆里学来的丰富知识,我们开始重构选题的定位和策划思路。首先,我们将自己置入读者视角,这本书的读者群体究竟是谁?通过国博的统计数据得知,“古代中国”的核心观展人群是35岁以下的年轻观众,或许与“大思政”教育政策有关,其中很大一部分年轻观众是青少年群体。结合我们对图书市场的调研,最终确定了产品策划方向——一本给青年、少年的大众通识类读本。

随着“文博热”兴起,文博类图书赛道变得异常“卷”。为了做一款真正能够在市场上立得住的产品,我们开始展开同类产品的调研工作。我们阅读了大量与博物馆相关的引进、原创图书,甚至连上千元的图录都购置回来。从文本、版式、体例、装帧形态等维度进行比较,发现这些图书各有特色,也各有缺失:文本通俗有意思的,大多图片不够精美;图片精美的图录,大多是极为专业的文物词条;图文结合比较好的图书,又大多数是给年龄段低一点的孩子看的,内容比较浅,也没有系统性的历史时间线。

本着中信出版一贯的精品策略,我们在可读性、艺术性、收藏性三方面定下三大原则:

第一,文本通俗易懂,可读性强,要有阅读的快感;

第二,设计要创新,对标国际化水准,色彩要明快,要提供情绪价值;

第三,产品装帧要精致、讲究、体现珍藏价值。

作为“古代中国”这个国家级叙事热门展览的官方读物,我们深知这样的做书机会在自己的编辑生涯中可能只有一次!这份沉甸甸的使命感为团队提供了源源不断的动力。

编辑不是内容加工者,而是内容共创者

策划有了方向,下一步,就是实施。如何选文物?怎么写文章?这简简单单的两个问题,困扰了出版社和国博一个多月。

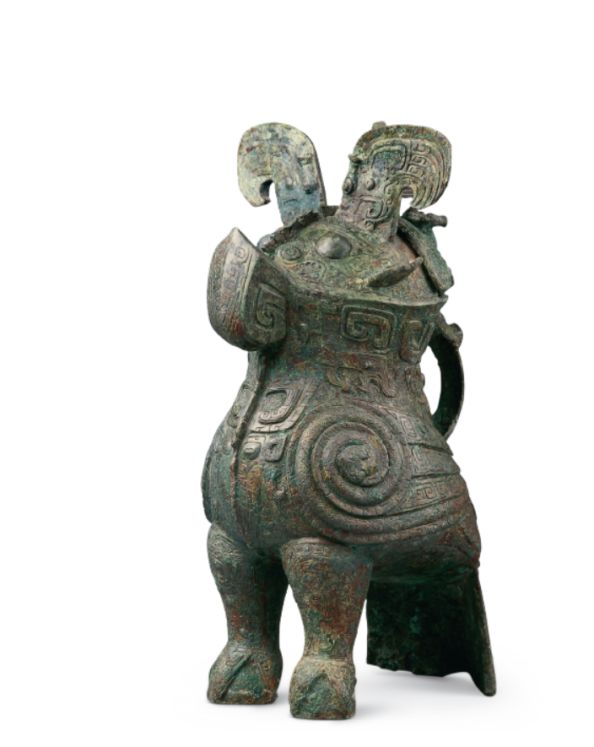

“古代中国”基本陈列,2000余件文物,个顶个都是宝贝。选多少?怎么选?

基于中信出版“青少100系列”的成功运营经验,通过“100”的体量来阐释一个核心的主题,既能满足内容丰富度,又不至于过于冗长。于是,我们快速决定了文物的“海选”标准:一是文物的典型性。能否代表各个历史时期的特点;二是文物的“知名度”。哪些文物是观众、读者心目中的“明星文物”;三是青少年群体的熟悉程度。哪些文物长期出现在历史课本上,哪些文物背后的知识点是历史教学大纲中的重点。

按照这个标准,作者团队遴选出115件能体现中华文明历史进程与突出特性的文物。“1”“1”“5”三个数字也恰巧契合总书记“百万年的人类史,一万年的文化史,五千多年的文明史”的重要讲话。

我们彼此都深知,内容是一本图书的灵魂。好的内容才得以口口相传,不惧时代变化而留存下来。“古代中国”的展线从远古一直跨越到明清,很难由一位作者从头到尾独立撰写完成。本着遵循作者学术研究方向的原则,该书邀请了9位作者进行编写工作,他们都是国博社会教育部讲解与研学经验非常丰富的工作人员。比如撰写“隋唐五代”部分的作者,是社会教育部副主任王溪,她是一线工作的讲解人员,也是北京师范大学研究隋唐史的博士,既有比较深厚的专业功底,又有长期与观众互动交流的科普能力,只有这样的作者,才可以很好地平衡文物阐释的专业性和科普性。

然而,这样9位优秀的作者,按照编辑提出的“通俗易懂,可读性强”的要求,各自选取了自己熟悉、擅长的文物撰写的第一轮样章,却给编辑团队带来了一些困扰。我们内部迅速展开样章讨论会,发现了如下问题:

9位写作者的稿件,知识含量都十分高,而且各有各的风格。但共性问题是,文章开头的画面感稍显不足,篇幅对于今天读者的耐心来说,稍微有点长。比如样章中,明星文物“鸮尊”的开头是一段“讲解员”视角的叙述:

在“古代中国”的夏商西周展区,有一组专属商代女将“妇好”的文物,它们撑起了这一展区的“半边天”。当我们驻足欣赏时,会不由得感叹商代工匠们的“脑洞”,竟能设计制作出形制奇特、创意十足的“有趣”青铜器。

能看得出,作者的写作水平在线,也在刻意转变写作风格,追求行文的通俗性和趣味性。但是对于没来过国博的观众,展区、文物、半边天,这些词汇串联起来的画面感并不是很强。为此,编辑团队再次赴馆开关于样章的专班研讨会。

会上,9位作者互评样章,彼此借鉴,编辑也反馈了共性问题,总结了可供大家借鉴的写作方法论。

事实上,作为出版社,我们一直在研究,在今天这个短视频时代,什么样的内容是读者喜爱的、阅读起来很享受的。为此,我们还专门总结出一个好文章的公式:1篇好文章=价值(解决问题)+情感(引发共鸣)+形式(易于阅读)。

通过这个公式,我们双方也总结出几个写作重点,并将其运用在后续的写作中:

·文章篇幅精炼,采用单点穿透原则,力求每篇文章说明白一件事,并将字符控制在1500字以内,以适应不同读者群体的接受能力;

·情景锚定、悬念引入、历史故事等多元化的开头,吸引读者阅读,并顺畅、高效地将其带入文物的情境之中。比如《饰珠》一篇以餐桌废弃物蛋壳切入引领远古风尚的鸵鸟蛋壳饰珠;

·语言上多采用亲切有趣的叙述风格,将文物考古和历史研究的前沿成果、主流观点,以娓娓道来的方式传递出来。比如《王子午青铜鼎》一篇中,作者选用网络流行语“家人们”来释读铭文上冰冷的文字。作者还对文博知识涉及的术语进行通俗转化,让读者阅读无障碍。

·每件文物被舍弃的点放入文末的拓展知识,也发挥了图书拓宽视野和进一步普及知识的作用。比如《三星堆青铜面具》一篇,拓展知识介绍了“世界各地的眼睛崇拜”,让读者在了解三星堆面具“纵目”奥秘的同时,也能看到世界其他古代文明中的眼睛崇拜现象;《青瓷莲花尊》一篇,正文以青瓷为聚焦点,拓展知识则解读了“瓷器的黑白之别”,让读者对瓷器釉色中的技术密码形成更深刻的印象。

为了让作者更好地梳理自己的写作逻辑,团队设计了写作“思维工具”——一张“超大”的线上共享表格,每个文物备注8大主题标签:文物名称、图片情况、文物时代、核心点、历史价值、引入点(切入角度)、聚焦点(读者记忆点)、文内知识点tips。除了这些必填项以外,还有一些选填项,比如古今链接、中外对比、新考古发现更正、文内关联文物等。

这个“写作思维工具”帮助作者们清晰地看到所选文物是否有核心点上的重复阐释,同类型文物能否选择不同的切入点,相当于提前为写作列了一个大提纲,一点点绘制出文章的蓝图。

此外,它不仅能够指导写作,也对9位作者处理统稿工作和遴选文物起着重要的作用。

举个例子,比如夏商周时期的文物,超8成都是青铜礼器,究竟怎么选才能全面辐射这个时期政治、军事、农业、文化、科技等各个方面,且彼此之间不重复呢?此时就可以借助表格来提前梳理逻辑,指导整体架构。

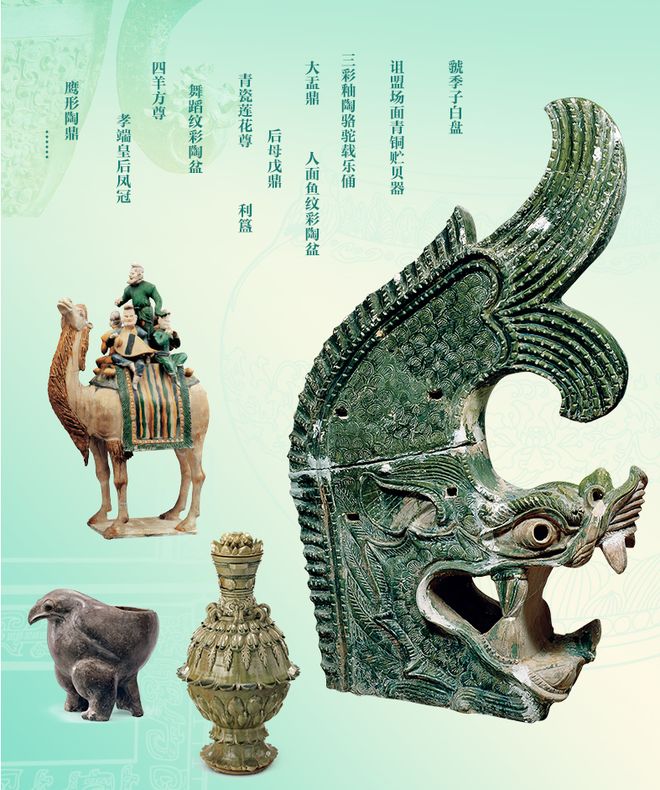

再比如,隋唐五代时期选取了3件三彩釉陶,虽然器物相似,但每一篇的核心记忆点都在写作前就做出了独特的规划:三彩釉陶骆驼载乐俑,透过还原这件明星文物诞生的故事,表达了盛唐的万千气象;三彩釉陶胡服牵马俑,重点是告诉读者唐代“便服”是中国服饰史上的一次大变革;而三彩釉陶马,则讲述了唐人如何爱马以及马匹如何活跃在当时军事、交通、乃至文体娱乐等方方面面。

国博作者团队与中信出版编辑团队通力合作、数易其稿,在文本内容上付出了巨大的心血,既保留了各位作者的写作优势,各美其美,又在体例、写作思路上做到了相对统一。这正体现了我们想要的那简简单单的8个字——通俗易懂,可读性强。

10个月做“大书”,“从0到1”的极限操作

2024年8月初,项目正式开始操作,双方领导也定下了2025年5月18日世界博物馆日出版上市的极限计划。

编辑团队掐指一算,仅剩10个月的时间,怎么办?

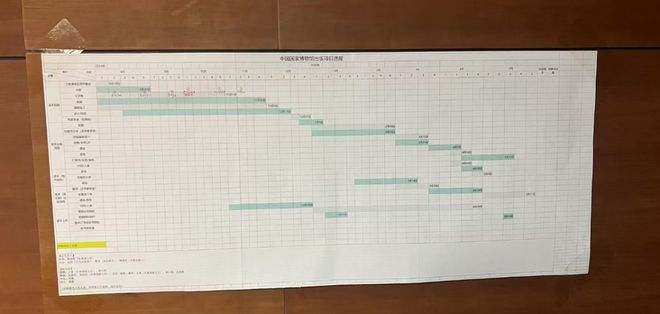

没有时间迷茫,遇事不决,先列计划。以中信出版操作“大书”的经验来看,最有效的,就是从立项起就做好出版上市倒排出版流程表,所有人都严格按照时间节点落实和完成工作。

为此,编辑团队做了一张打印出来后长达10米的巨型表格,从组稿、收稿、设计、排版、编辑加工,一直规划到印制,计划精细到周。双方将其贴在墙上,作为“指挥作战图”。

此外,编辑还制作了工作流程图,“流水线”滚动作业。每半个月交16篇稿件,每篇稿件起码要历经编辑审稿、反馈意见、作者返改、编辑编加、作者审核知识点等10个环节,才能进入收稿后三审三校的编辑流程。

除了流程图,我们还细致记录下每一篇稿件在哪一天进入了哪一个环节,严格把控时间、流程,及时发现问题,及时沟通。

为了保证稿件的专业性,作者团队邀请了20余位知名学者对稿件进行审核把关,他们中有考古学专家、史学专家,还有中学教师等。专家的介入,也让编辑在学术严谨与适度演绎中反复横跳。尤其是远古时期和夏商西周时期,许多学术观点都没有定论,一些能够引发读者阅读兴趣的巧妙想象,却被专家诟病不够严谨。怎么办?编辑团队多次来到国博,邀请副馆长等专家共同商议,逐字逐句研读专家意见,并一起想办法在确保知识严谨的同时,保留趣味性与可读性。为了充分平衡大众读物与专业读物的文本难度,我们在从公司到国博的那条路上经历了春夏秋冬……

9月,编辑开始展开设计攻坚,图书的开本、版式、图片呈现方式、包装,等等,千头万绪。

首要问题来了。我们的定位,究竟是什么?

短视频、电子书、微信公众号……碎片化阅读对传统纸质阅读的冲击力,可以说是“毁灭”级别的。除了优质的内容,能引起读者购买欲望的,自然还有舒适的阅读体验以及精美的收藏价值。我们对产品的定位决定了这一定是一本高定价、不走低折扣倾销的图书。于是,秉持精益求精的理念,编辑与设计团队开始将一个个想法落地。

如何让读者收获更舒适的阅读体验?好的装帧、好的纸张、好的排版设计,缺一不可。为此,编辑在版式设计阶段,找了三组设计师设计了6版风格各异的版式进行比稿。为了凸显“文物活化”的产品内核,我们对设计师提出了“让文物年轻起来”的诉求,突破经典的图录风、彩色多巴胺风、波普风……

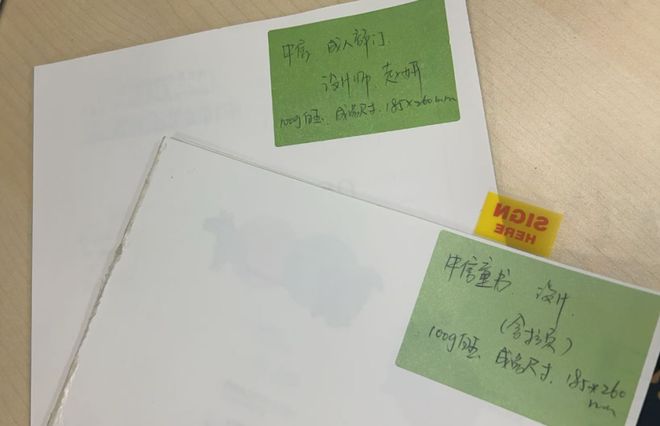

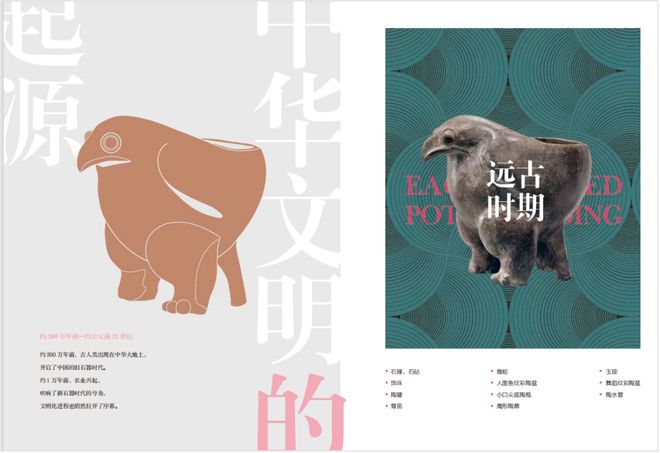

为此,我们还专门召开了专班会。双方团队进行充分沟通,20多人每个人都发表了自己的见解。最终,选择了最具创新性、突破性,且极为大胆的年轻设计师的设计方案:章首页将文物背后的故事、意境等关键元素提炼出来,再运用波普风格、孟菲斯风格等多种艺术风格进行创作。

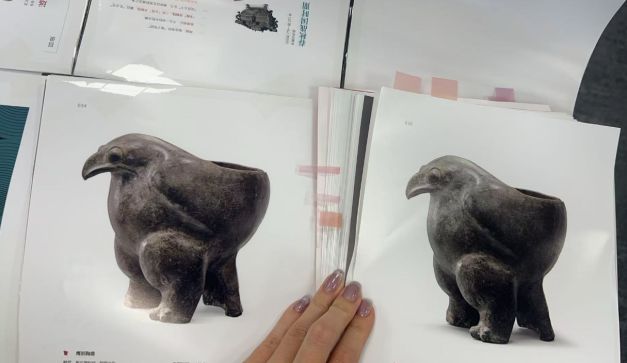

比如远古时代的章首页,我们选取的文物是鹰形陶鼎,背景则运用了制陶时泥条盘塑的纹路。陶,源于泥土,一条一条,盘出生活,也孕育出中华文明。

篇首则是每一个文物一种设计,首创性地将文物的器型融入到文字的排版中,增加阅读的趣味性,让文字仿佛可以触摸。我们并未强调这些设计的小心思,然而,试想一下,当读者读了几篇文章后,突然发现,每篇的篇首页留白的形状都不一样,再细细琢磨,仿佛与文物的外轮廓有点相似,这该多有意思。

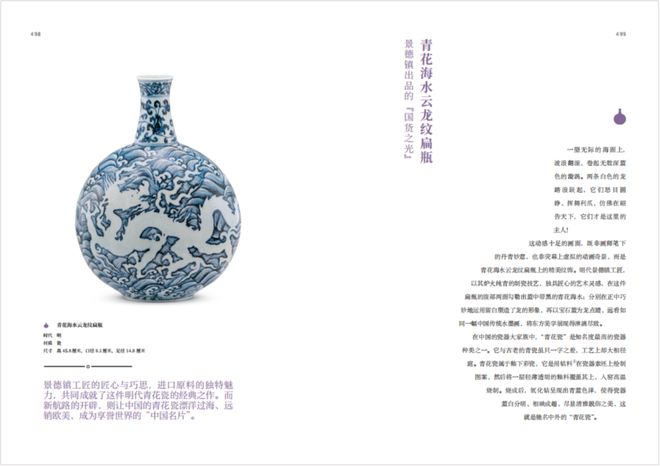

留白的趣味性有了,而另一个难点来了,那就是图片不够,需要补白。国博出版过很多图书,除却以图为主的图录外,大部分读本并不需要很多图片,图片多是以辅助文字的形式出现。然而对于《思接千载》这本书,虽然是以文字阅读为主,但从读者定位以及收藏价值来看,它就注定是一本内含丰富图片的图书。

不仅仅是文物的“证件照”,编辑还向作者团队申请了大批文物不同角度的图片,甚至购买了许多其他博物馆藏的关联文物图片。比如《孝端皇后凤冠》一篇中,就可见凤冠背后的那只翠鸟,这个视角是在展厅里永远无法得见的;同样,在这一篇的拓展知识中,我们为了让读者看到“凤冠不只这一顶”,还特意购买了一幅故宫博物院藏的三龙两凤冠的图片。此外,为了让读者能够清楚了解一些嵌套类文物的结构,我们还绘制了许多插图。比如《青铜冰鉴》一篇,鉴的内部结构、带有一定弧度的方形缶,都用手绘图的形式呈现给读者。为了让读者能够完整地看到一些微小的文物细节、大型的画卷等,我们还在书中设置了4幅大尺寸拉页。

然而,补图只是设计中的难点之一,文物的图片底色不一、光影不同、色调与实际不符才是更大的难点。为此,编辑团队专门到业界最出名的做艺术类书籍、博物馆图录的北京雅昌艺术印刷有限公司,学习文物图片的处理流程,并将图片分批整理发给印厂进行去底、做影、调色。然而,这一整套“规定动作”下来后,我们发现,部分文物还是偏离它的实际颜色。

比如,鹰形陶鼎的泥质灰陶颜色过于黑,并没有文物本身泛出的棕色调;再比如,所有的青铜器都绿得过分,缺少一些铜锈的层次……这时,距离预计的下厂时间,只剩下10天了。怎么办?编辑团队紧急与作者团队的统筹老师,再次来到雅昌,现场跟机调色。

图片色彩调好了,只完成了第一步,为了能够让图片呈现出更好的效果,我们采用不同厚度的超感、白玉等20多种带涂层的进口内文纸,花费上万元打样……最终,选择了100g白色白玉纸。纸张从触摸到色彩还原度,均呈现了最佳的效果。

到了真正上机印刷时,社教部主任和两位副主任,更是和编辑团队一起,在印厂盯了整整30个小时,才得以让读者见到书中还原度极高的文物图片。

在图书设计过程中,封面可以说是最难的部分。封面之所以难,是因为一直定不下书名。编辑团队与国博团队,用了8个月时间起了近100个书名,从4个字到10个字的封面设计都做了。最终,我们参考南朝刘勰《文心雕龙》中《神思》篇中的“寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里”一句,选取了其中“思接千载”四个字。它不仅仅体现出创作者凝神思索时贯通古今的思维广度,也与观众观看“古代中国”基本陈列时思绪通达古今的感受相契合。

确定好书名,封面的设计就变得快了起来。编辑团队始终认为,没有任何一件文物,可以独立代表我国绵延不绝的中华文明。所以封面,一定是要多件文物并蒂开花。然而五颜六色的文物,难以统一视觉,年轻的设计师团队选择了偏光处理。

而当文物失去了颜色,就好像失去了一定的吸引力,如何能够冲击读者的感官呢?设计师选择利用3D激光浮雕技术保留文物的肌理。当读者轻抚封面的鸱吻,便可感受到兽头凸起的牙、鱼尾细密的鳞片,即便没有颜色的冲击力,也能唤醒感官。

我们希望读者在拿到这本书的第一时间,就像收到了一份来自国博的珍贵礼物。有什么比能亲手触摸“文物”更让人感到弥足珍贵?这份触感一下子拉近了千年之前的文物与今天读者的距离。

“发行是内容发行,不是图书产品发行”

2025年3月,在复审环节,我们正式启动营销。在社内S级项目二次策划会上,我们开始商议如何将营销节奏前置,也第一次产生“内容卖点抓手够不够?”的疑虑。

我们利用Deepseek,通过“人工+智能”的方式,从多维视角展开数据调研,并从用户角度出发,提供更丰富的阅读解决方案。

除了制作1.4米“古代中国”手绘历史长卷,用115件文物呈现中华文明连续性,还融入了科技元素。我们与国博多次探讨读者即观众,可以将博物馆的体验平移到图书中,为此,国博首次开放了自己的三维模型数据,将16件珍贵文物免费提供给购书读者进行观看与指尖互动。此外,国博团队还根据稿件精心制作了8条文物讲解视频,风趣幽默的国宝自述,再一次将“活化”形象深入人心。

4月,图书上市前,我们又带着项目方案参加了社里S级项目会。在领导的集思广益下,我们又升级礼盒、限定周边赠品等,不停地完善产品形态。中信出版的设计团队更是大刀阔斧,制作出一系列年轻态的文创周边,并以“淘汰”掉的书名来命名它们——“时间的礼物”藏书票、“祖先的留言”卡牌、“历史的剪影”透卡等,通过精美周边与掉落机制,将读者阅读的获得感与体验感拉满,充分满足读者对博物馆与中国历史的情感需求。同时,我们还利用不同的周边组合,分渠道制定产品方案,最大化释放渠道势能。

图书下厂后,博物馆内的预热动态便开始了。西大厅配合图书、文创设立的“思接千载”古代中国互动体验区,8个展台放置了8个放大的可翻阅活动书页,展示了8个单元的知识图解页面;硕大的立体书置于互动区中央,两侧还悬挂着展牌及图书海报。这样的巧思,不仅让读者可以在书中感受观众的参展体验,也可以让观众得以在馆内享受读者的阅读体验。

5月13日,在图书正式发售5天前,中信出版应邀出席国博举办的媒体预热会,也第一次将《思接千载》这本书完完整整地展现在大众面前。精美的礼盒,厚重的图书,详实的内容,丰富的周边……一簇簇闪光灯,一句句赞美,终不辜负这一年来一次次的赴馆学习、一宿宿的连夜审稿。

5月17日、5月24日,新书在北京、深圳双城首发,正式开始售卖。60多家媒体报道、200多条爆款视频、一线城市500家重点书店展陈……强势宣发仍在持续,而此时我们的首版首印早已预售空了,只得紧急改版、加印。改版后,编辑才第一次拿到首版首印的样书,而此时却没有办法寄给KOL带货,令人哭笑不得。

我们很高兴,在低迷的市场环境里做了一本像样的书,在低价逻辑裹挟的渠道里正正经经地卖一本书;我们也很荣幸,能够得到这样的机会,与国博这样的顶级文化殿堂携手书写中华文明的灿烂篇章。

*本文图片由作者提供

2024年全国出版从业人员收入调查开启!

去年你挣了多少钱?

欢迎扫码参与不记名问卷调查!

分享、在看与点赞,商务君至少要拥有一个

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6