极简近代德国史,说起来就这两个字!

当我们谈论“浪漫”,往往会想到诗意或爱情。但在近代德国,“浪漫”远不止是一种情绪,它是一种深刻的精神状态。

当英国的工业革命与法国的政治革命如惊雷般震撼世界时,德意志浪漫主义用“情感”回应“理性”,它以对无限的渴望与对现实的超越,构筑起一个理想化的精神世界。

歌德和席勒的双子雕像。

这场以浪漫主义为核心的精神运动,曾让德意志在文化荒漠中崛起为“诗哲民族”,又将这个民族拖入意识形态的深渊。

北大德语系教授黄燎宇在新作《德意志心灵》中,讲述了德意志这段“成也浪漫、败也浪漫”的历史。

今天,我们不妨就从“浪漫”这个词开始,重新走进一个民族的梦想与现实,一段诗意与灾难交织的历史轨迹。

01

浪漫狂飙

从文化荒漠到诗哲民族

18世纪中叶的德意志,仍是一片政治碎片化、文化边缘化的荒漠。表面上,它仍被称为“神圣罗马帝国”,但这个名号早已徒有虚名。

由300多个邦国、自由城市和教会领地拼凑而成的德意志,文盲率高达70%,农村人口占比超过八成。皇帝并无实权,贵族说着法语,宫廷建筑效仿法国,连学术与文学的主导语言也不是德语,而是拉丁文与法文。

霍布斯鲍姆提出“双元革命”概念,“双元革命”发生在西欧,而西欧的主体民族至少有三个。自西向东,依次为英、法、德。就是说,德国缺席“双元革命”。

德国自己的文化积淀在哪里?当时的文学几乎无人问津,连普鲁士国王腓特烈二世都曾用法语嘲笑本国文学还停留在文艺复兴初期的水平。

唯一可堪称道的领域是音乐,有巴赫与亨德尔。然而一个终身困于教堂与小邦宫廷,未被欧洲真正认识;另一个则早早加入了英国国籍,连姓名也改写成英文的书写形式。

然而,就在这样的荒芜之地,德国人却在短短几十年间,爆发出了惊人的文化创造力。文学上,从莱辛、克洛卜施托克,到歌德、席勒,再到浪漫派诗人;哲学上,从康德、费希特、谢林到黑格尔,奠定了“德意志哲学”的精神巅峰;音乐上,海顿、莫扎特、贝多芬在维也纳一展身手,将器乐的地位抬升至艺术之王的高度。

德国古典哲学四大家。

文学、哲学、音乐上的这三座文化高峰,最终让德国从文化的“追随者”跃升为“引领者”,也使其在未完成国家统一、经济仍落后的情况下,赢得了欧洲的尊重。

1810年,法国作家斯达尔夫人出版《论德国》,不仅塑造了德国“诗哲民族”的形象,也将浪漫主义概念带入法国,成为法国浪漫主义的先驱。

02

浪漫而古典

一种独特的精神追求

在中文语境中,我们习惯将“古典”与“浪漫”对立:古典是秩序与理性,浪漫是情感与想象;一个代表启蒙的克制与清晰,一个象征反叛的个性与自由。但在德意志文化中,这种划界并不成立。

“古典”与“经典”在德语中是同一个词:Klassik。所谓“魏玛古典文学”、“德国古典哲学”、“维也纳古典音乐”,更多指的是典范性、成熟性,而非对浪漫主义的压制或排斥。事实上,“古典”遮蔽了“浪漫”。

1830年,法国的古典派在巴黎用大白菜砸向了法国的浪漫派,而在德国则不存在泾渭分明的古典—浪漫对立。

再说德国的古典哲学,也被称作“德国唯心主义”(Deutscher Idealismus),Idealismus这个词同时具有“理想主义”与“唯心”的意味。说理想主义,是夸它超凡脱俗、不食烟火;说唯心主义,是说它漠视现实、不接地气。

诗人海涅讽刺地指出,虽然现实世界属于他国,但德国人主宰着“梦幻的空中王国”,这种文化自负在施勒格尔那里达到顶峰,他甚至把费希特的《全部知识学的原理》、歌德的《威廉·迈斯特的学习年代》与法国大革命并列为时代三大趋势。

03

浪漫歧路

从文化诱惑到政治迷狂

浪漫主义自觉与现实拉开距离,反对功利,追求神秘,把艺术神圣化、宗教化、游戏化,这并非没有代价。

德国人以文化自豪,却对政治事务漠不关心,甚至将“文化高于政治”“文化远离政治”奉为信条。尼采敏锐地指出,德国人拒绝启蒙理性,转而投向感性崇拜,他们“在建造情感崇拜的庙宇方面最为成功”。

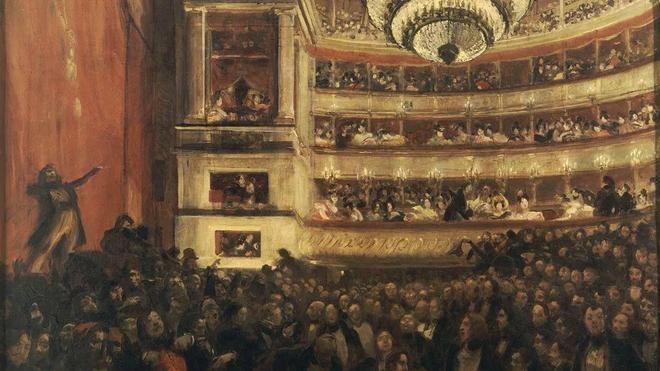

浪漫文化开始承担起超越艺术的政治使命。瓦格纳的拜罗伊特音乐节不仅是艺术盛会,更成为德国民族神话的仪式性场所。音乐被称为“天使的语言”,器乐成为最纯粹的浪漫象征。而浪漫对乡土、神秘与日耳曼传统的回望,也渐渐为日后民族主义的狂热提供了文化温床。

拜罗伊特节日剧院,约1895年的彩色照片印刷品。

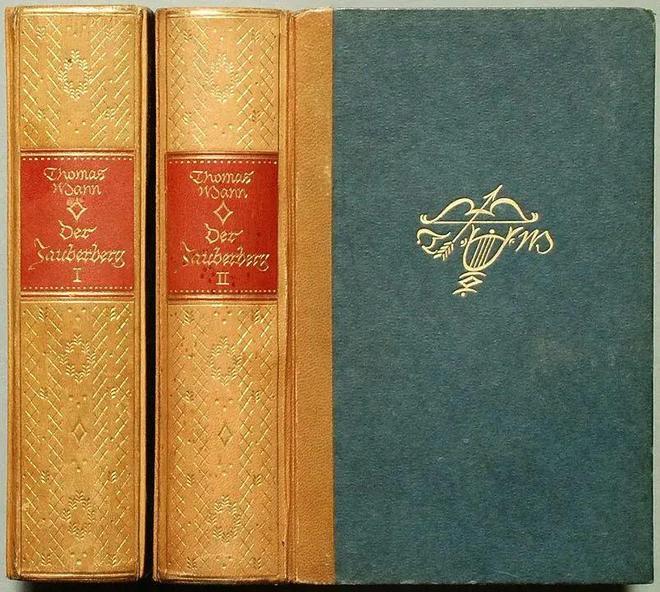

托马斯·曼在第一次世界大战后开始警惕这种倾向。他在《魔山》中让音乐与文学对垒,以此象征德国浪漫精神与法国启蒙精神的冲突;在《浮士德博士》中,他将主人公设为一位作曲家。他甚至感叹,德国历史的悲剧,是因为德国人“以浪漫主义的逆向革命反抗启蒙运动的哲学理性主义和唯理性主义,用音乐反抗文学,用神秘反抗清晰”。

托马斯·曼《魔山》第一版 (1924)。

德裔神学家保罗·蒂利希干脆将纳粹称为“政治浪漫派”。他们用神话替代历史、用感情替代法则、用美学遮蔽罪恶。浪漫不再只是文化立场,而成为一种危险的政治动员逻辑。

浪漫由此走上歧路,从精神王国的乌托邦,滑向极权主义的温床。它给予德国无与伦比的文化自信,也带来了历史最深重的灾难。

04

浪漫反思

浮士德的永恒困境

德国浪漫主义的历史轨迹,宛如歌德笔下浮士德与魔鬼梅菲斯特的惊世交易。

一方面,它有许多伟大而美好的思想和艺术创造,譬如对乡村、土地和大自然的迷恋,以反功利为本质特质的现代艺术观和现代爱情观,对下意识的挖掘和表现,以自反性为特质的浪漫反讽,等等。

从浪漫精神之中,不仅诞生了各种纯洁而高尚的现代人类理想以及反资本主义的“红色”文化基因和保护环境的“绿色”文化基因,而且,受到浪漫精神启迪的艺术也变得更加复杂、更加深刻、更加有趣。

然而,另一方面,浪漫精神中又带有诸多“问题元素”。譬如,它反现代、反进步,它几乎排斥双元革命带来的诸多变革;它有强烈的怀旧和复古情绪,有的渴望回归基督教一统天下的中世纪,有的则美化奉行异教的日耳曼时代……它与纳粹意识形态的关系错综复杂。

希特勒在1939年德国国会大会上发表主题演讲

如今的德国早已回归启蒙正道,但浪漫主义的遗产仍在潜移默化中影响着这个民族。如何在保持文化个性的同时拥抱现代理性,如何在铭记历史教训的基础上传承精神财富,或许是德国乃至整个世界面对浪漫主义这一复杂遗产时,需要持续思考的命题。

关于德意志的这段历史

关于德意志浪漫主义文化

你有什么想和书友们分享的吗

2位优秀留言读者将获赠此书

拨开历史迷雾

直击德意志文明内部的矛盾性和复杂性

公号粉丝限量专享

扫码领券后折合5折优惠

扫码进群,更多福利

-End-

观点资料来源:《德意志心灵》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

拨开历史迷雾阅读德意志心灵

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6