亭台楼阁,飞檐斗拱,它们不仅是华夏大地的风景,更是凝固的史诗、无声的乐章。你是否曾驻足仰望,试图解读那些穿越千年的建筑密码?是否渴望穿越时空,触摸那木石之间蕴藏的东方智慧与美学精髓?现在,一本凝聚中国近代建筑之父梁思成毕生心血与洞见的著作——《大美至简:梁思成眼中的古建之美》——正为我们打开这扇通往中国建筑的大门。

为什么是梁思成?

宗师视角,权威解码

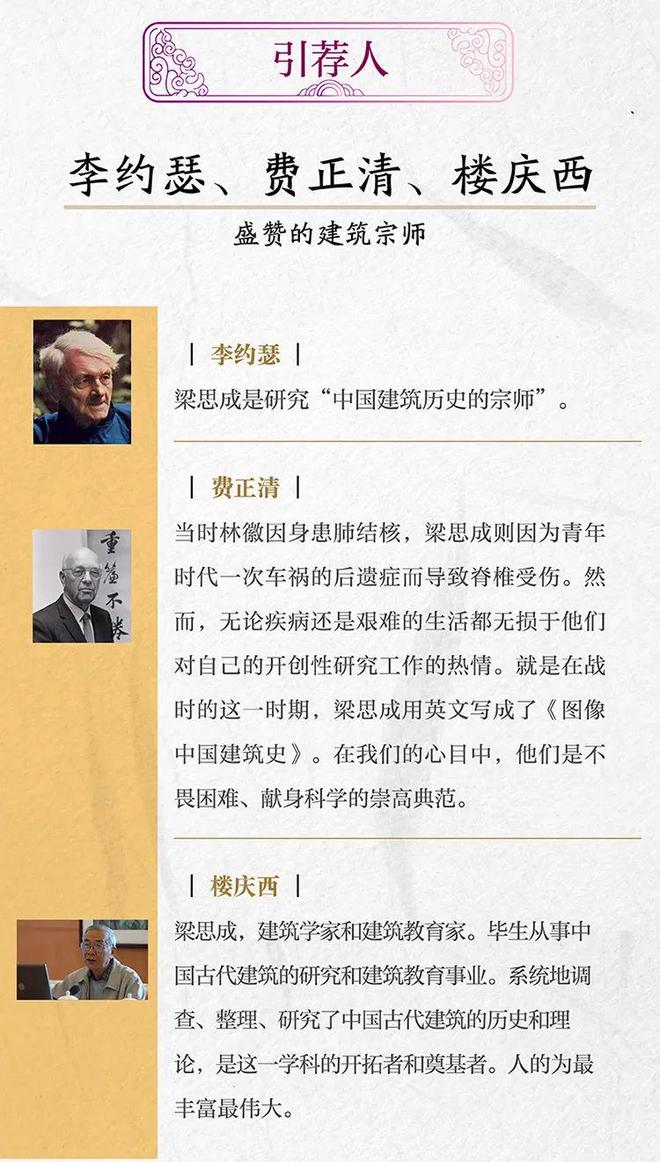

他是当之无愧的“中国近代建筑之父”,是李约瑟口中“中国建筑历史研究的宗师”,费正清眼中“不畏艰难、献身科学的崇高典范”,楼庆西心中中国古建研究的开拓者和奠基人。

梁思成先生穷尽一生,行走于断壁残垣与琼楼玉宇之间,用脚步丈量,用专业解读,以赤子之心守护着中华文明的建筑瑰宝。他不仅奠定了中国建筑史的研究范式,更将深奥的营造智慧,化作了后人可感可知的审美体验。

《大美至简》的魅力何在?

这不是一本艰涩难懂的专业著作,而是一部图文并茂、深入浅出的建筑美学图鉴与文明启示录:

至拙至美:解读千年营造密码

梁思成以建筑师的敏锐与史学家的严谨,系统梳理中国古建的精髓。从“一砖一瓦、一梁一柱”的匠心营造,到“亭台楼阁、轩榭廊舫”的形制流变,他带领我们深入木石肌理,揭示那些看似简单的构件背后蕴含的精妙力学、深刻哲学与极致美学。

书中分析了从汉代到明清不同时期的建筑特征演变,展现中式建筑“大拙至美”的独特气质。

微观见美:方寸间的文明缩影

聚焦斗拱的精巧、飞檐的灵动、布局的哲思。梁思成教会我们如何从建筑的细节窥见中式美学的精髓。方寸之间,感知的不仅是结构的精妙,更是中华文明的深厚底蕴与生生不息的生命力。

书中收录了他在敦煌壁画中发现的古代建筑形象,从艺术角度印证建筑发展。

图文辉映:跃然纸上的建筑美学

67幅高清精美插图,四色精装印刷,极致呈现古建构件的精微与历史场景的恢弘。

封面采用170g极致高白纸,内文选用65g玥锦轻涂纸,环衬为120g艺彩米白纸,专色印刷工艺,兼具阅读体验与典藏价值。

翻阅此书,梁思成笔下的建筑美学,将从文字跃然纸上,带来沉浸式的视觉享受。

样章试读

在艺术创作中,往往有一个重复和变化的问题:只有重复而无变化,作品就必然单调枯燥;只有变化而无重复,就容易陷于散漫零乱。在有“持续性”的作品中,这一问题特别重要。我所谓“持续性”,有些是时间的持续,有些是空间转移的持续,但是由于作品或者观赏者由一个空间逐步转入另一空间,所以同时也具有时间的持续性,成为时间、空间的综合的持续。

就举首都人民大会堂为例。它的艺术效果中一个最突出的因素就是那几十根柱子。虽然在不同的部位上,这一列和另一列柱子在高低大小上略有不同,但每一根柱子都是另一根柱子的完全相同的简单重复。至于其他门、窗、檐、额等,也都是一个个依样葫芦。这种重复却是给予这座建筑以其统一性和雄伟气概的一个重要因素,是它的形象上最突出的特征之一。

历史上最突出的一个例子是北京的明清故宫。从(已被拆除了的)中华门(大明门、大清门)开始就以一间接着一间,重复了又重复的千步廊一口气排列到天安门。从天安门到端门、午门又是一间间重复着的“千篇一律”的朝房。再进去,太和门和太和殿、中和殿、保和殿成为一组的“前三殿”与乾清门和乾清宫、交泰殿、坤宁宫成为一组的“后三殿”的大同小异的重复,就更像乐曲中的主题和“变奏”;每一座的本身也是许多构件和构成部分 (乐句、乐段) 的重复;而东西两侧的廊、庑、楼、门,又是比较低微的,以重复为主但亦有相当变化的“伴奏”。然而整个故宫,它的每一个组群,每一个殿、阁、廊、门,却全部都是按照明清两朝工部的“工程做法”的统一规格、统一形式建造的,连彩画、雕饰也尽如此,都是无尽的重复。我们完全可以说它们“千篇一律”。

但是,谁能不感到,从天安门一步步走进去,就如同置身于一幅大“手卷”里漫步;在时间持续的同时,空间也连续着“流动”。那些殿堂、楼门、廊庑虽然制作方法千篇一律,然而每走几步,前瞻后顾,左睇右盼,那整个景色的轮廓、光影,却都在不断地改变着,一个接着一个新的画面出现在周围,千变万化。空间与时间、重复与变化的辩证统一在北京故宫中达到了最高的成就。

“美学大师”系列

《大美至简 梁思成眼中的古建之美》

一砖一瓦、一梁一柱,亭台楼阁、轩榭廊舫

感知中国古建的惊世之美

中国画报出版社

2025年

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6