作为全国最受欢迎的小众旅游目的地、广西唯一的国家级文化生态保护区,河池不仅拥有多姿的自然山水风光,更拥有多彩的非遗底蕴。目前,河池拥有国家级非遗代表性项目13项,“国字号”非遗数量排在广西第一。

从铜鼓文化到民俗节庆,从民间文艺到民族服饰,每一项非遗都是河池人民的智慧结晶,成为这片土地历史的鲜活见证。通过多种方式推动非遗的传承与发展,河池非遗瑰宝在保护中利用,在传承中创新,绽放出更加绚丽的光彩。

1. 刘三姐歌谣

2006年5月,刘三姐歌谣被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“如今广西成歌海,都是三姐亲口传。”刘三姐被广西民间视为“歌仙”,河池宜州是刘三姐歌谣最有代表性的地区,被认同为刘三姐的故乡。刘三姐歌谣具有以歌代言的诗性特点和鲜明的民族性,传承比较完整,歌谣种类丰富多样,传播广泛,在全国乃至全世界都产生了深远的影响,展现了中华民族民间传统艺术活态文化的魅力。

2. 壮族蚂节

2006年5月,壮族蚂节被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

壮族蚂节,又叫蛙婆节或青蛙节,主要流行于河池市东兰县、南丹县、天峨县等红水河流域沿岸一带的壮族村寨。人们通过祭拜蚂,祈求风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。蚂节一般从大年初一起,至二月初二结束,各地历时不一。节日期间,人们穿上节日盛装,以祭蚂为主要活动,敲锣打鼓,召集四方歌友,欢聚一堂,歌声遍野。

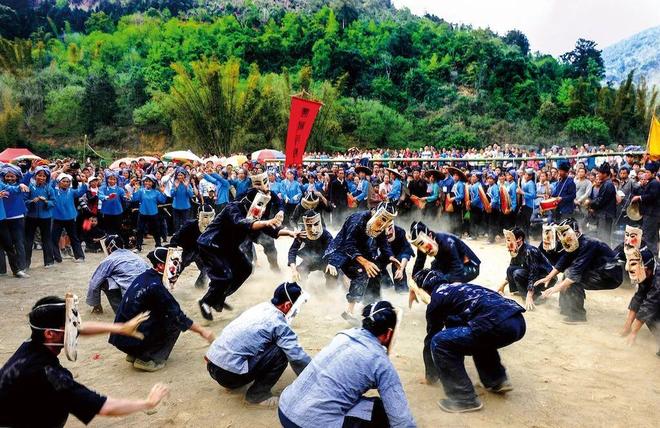

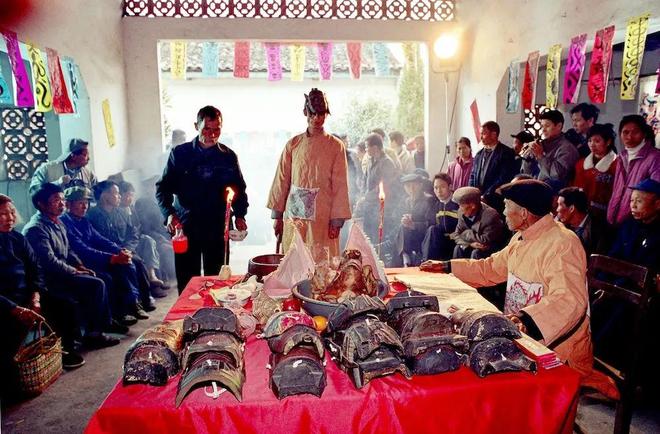

3. 毛南族肥套

2006年5月,毛南族肥套被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“肥套”是毛南族还愿等活动的总称,盛行于明清之际,初为毛南族借助傩祭祀天地自然万物的仪式,在传承过程中融合毛南族口头文学、山歌、戏剧、舞蹈、音乐、打击乐等艺术元素,是一种内容丰富的民俗活动。毛南族肥套种类繁多,内容丰富,其主要表现形式有傩歌、傩舞、傩戏、傩乐、傩故事(口头传说)、傩面具雕刻几大类。

4. 仫佬族依饭节

2006年5月,仫佬族依饭节被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

仫佬族依饭节,又称“喜乐愿”“依饭公爷”,意为“向祖先还愿”。仫佬族每10年中分别3次于农历立冬时节选择吉日,以仫佬族人居住区域所谓的“冬”为单位,在各自的宗族祠堂里举行隆重而神圣的依饭节,进行虔诚的祭祀活动。整个活动历时一昼夜,由安坛、请圣、点牲、劝圣、唱牛哥、合兵和送圣七个程序组成。节日期间,全村上下一片欢腾,男女老少同庆丰收,共享欢乐,相互祝福来年五谷丰登,六畜兴旺。

5. 瑶族服饰

2006年5月,瑶族服饰被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

广西壮族自治区南丹白裤瑶服饰在广西瑶族服饰中特色非常突出,分男装和女装。白裤瑶男性便衣为蓝黑色立领对襟衣,胸前两侧各绣一个鸡仔花图案;裤子则用白布做成,长度刚过膝盖,裤脚用黑布镶边。白裤瑶女性夏装的上衣为前后两块方布缝合而成,前为纯色黑布,后则用染、绣手法做成各种图案;冬装上衣一般为右衽,袖服无扣。下身不分冬夏均着蓝色及膝的百褶裙,裙面用树汁画染成三组环形图案,裙边用红色无纺蚕丝片镶边。服饰的上衣和裙子都采用独特的树汁染技术。

6. 壮族铜鼓习俗

2006年5月,壮族铜鼓习俗被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

壮族铜鼓习俗是壮族民众敲击使用铜鼓、收藏铜鼓、铸造铜鼓等一系列与铜鼓崇拜信仰有关的民俗行为。

铜鼓是中国南方少数民族打击式乐器中的一种,其历史悠久,源远流长,创始期约在春秋时代,最初的形态来源于炊具铜釜。当代壮族铜鼓习俗的分布以红水河流域为核心,集中分布在河池市东兰县、天峨县、南丹县、巴马瑶族自治县、凤山县、大化瑶族自治县和百色市田林县、隆林各族自治县、西林县等壮族聚居地区。

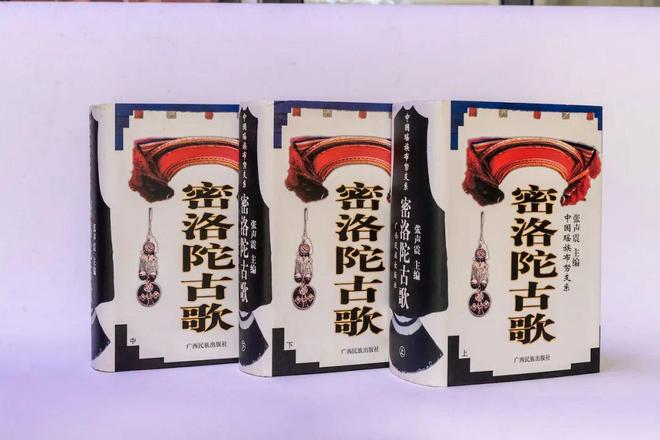

7. 密洛陀

2011年5月,密洛陀被列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

密洛陀是流传于都安、巴马等地瑶族聚居区的布努瑶创世古歌,讲述了密洛陀的诞生、天地日月的形成、人类万物的起源、治理大地山河、征服自然灾害、和妖魔怪兽的斗争、族性分开继宗接代、密洛陀续寿及病故、族内外的矛盾和冲突、本族迁徙的原因和经过等重大事件,热烈地歌颂了布努瑶始祖母密洛陀的伟大业绩。

8. 竹编(毛南族花竹帽编织技艺)

2011年5月,竹编(毛南族花竹帽编织技艺)列入第三批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

花竹帽,毛南语叫作“顶卡花”(即在帽底编织花纹的意思),象征着吉祥和幸福,是毛南族男女青年的定情信物,亦是当地女子出嫁时必不可少的嫁妆,被誉为毛南族的“族宝”。花竹帽的基本造型为平面和圆锥体的立体组合,编成的篾纹以五角星为中心,周边又按六角形环叠交叉辐射编结,整合定型后还要以上好桐油炼膏涂刷。其帽形大方,花纹美观,结实耐用。

9. 铜鼓舞(南丹勤泽格拉)

2014年11月,南丹“勤泽格拉”列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“勤泽格拉”是白裤瑶语的音译,意为“打老猴”,因以铜鼓伴奏又通称“铜鼓舞”。南丹“勤泽格拉”是瑶族人民喜爱的传统舞蹈,源自白裤瑶葬礼习俗,是瑶族人民在长期的社会发展过程中积淀的文化结晶,其内容蕴藏着白裤瑶的历史、文化、民俗、宗教信仰等诸多内涵。

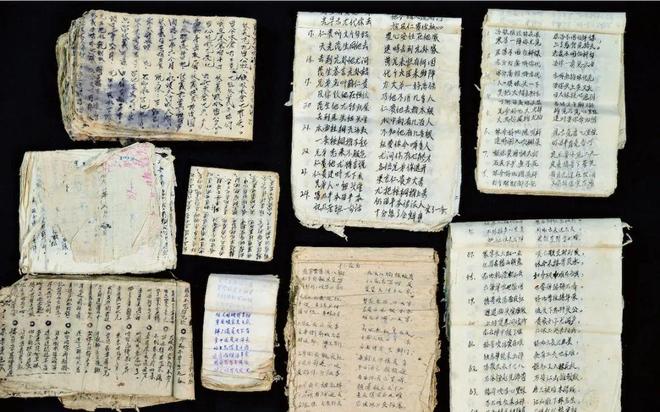

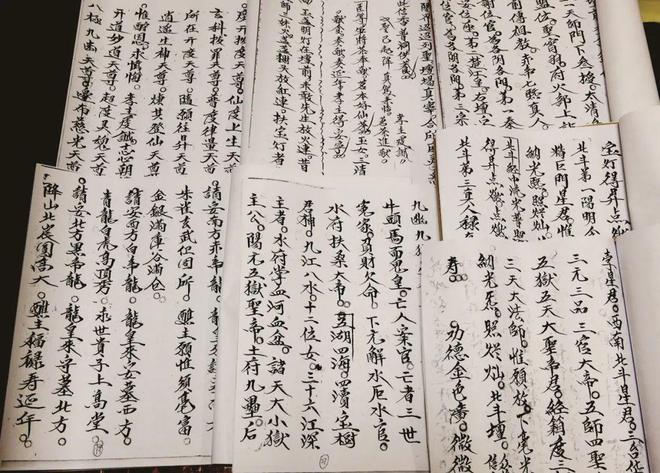

10. 仫佬族古歌

2021年5月,仫佬族古歌被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

仫佬族古歌形成于元末明初,是仫佬族人民在生产生活中流传唱诵的民歌总称,是仫佬族民间文学的杰出代表。仫佬族古歌主要分布于罗城仫佬族自治县,人们在节假日、圩日聚集歌坡对歌,也在传统的歌坛上传唱。绝大部分古歌具有历史性、民俗性、艺术性等多方面价值。

11. 壮族打扁担

2021年5月,壮族打扁担被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

壮族打扁担,壮语“打鲁列”,其源于农作劳动,在当地广泛流传,大家在劳动之余、节庆中相互传授舞蹈技艺,壮族男女老少在屋檐下、广场上、晒谷坪上欢快地跳起扁担舞,深受壮族人民喜爱。

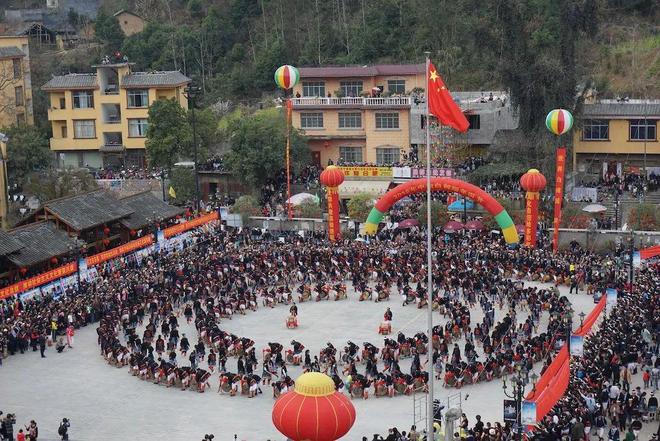

12. 瑶族祝著节

2021年5月,瑶族祝著节列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

祝著节又称“达努节”“祖娘节”“二九节”“瑶年”,是分布在广西都安、巴马、大化、马山、平果、隆安等地布努瑶族最隆重的传统节日,自宋代开始沿袭至今。祝著节以农历五月二十九日为过节正日。一般一年一次,也有三五年过一次的,通常欢庆三天。节日的主题活动是打铜鼓,还有唱始祖歌、对歌、点冲天炮、打陀螺、斗画眉、赛马、射箭等民间传统文娱体育活动。

13. 敬老习俗(壮族补粮敬老习俗)

2021年5月,壮族补粮敬老习俗被列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“粮”在壮族信仰观念中是一个人与生俱来、供养其灵魂、保持其生命的“魂粮”。年纪大了,魂粮少了,就要“添粮”以“补寿”。补粮敬老习俗源于壮族尊老敬老传统,和壮族“命由魂生,魂由粮养”的观念有关,是壮族孝老、尊老、敬老文化的集中体现。

(图片资料由河池市文化广电体育和旅游局提供)

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6