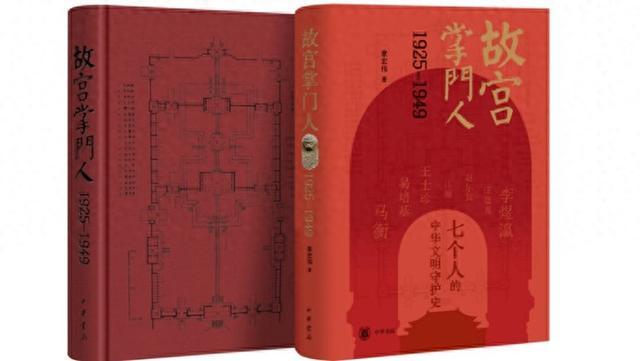

《故宫掌门人1925-1949》是2025年出版的一部关于“故宫何以成为故宫”的力作,通过七位故宫守护者的境遇,阐释了故宫如何从明清皇家宫殿走向大众视野,成为中国具有代表性的博物馆,是故宫人与物的动态书写史。

故宫不仅是艺术臻萃的历史空间,更是中华文化传承的载体。全书分为三部分:第一部分从故宫宫殿的新建与空间转型谈其功能的转变;第二部分重点阐述在战火纷飞的年代中,故宫博物院在文物保护、文化传承中的坚持;第三部分以时代的变化为背景,论述了故宫的发展与走向。

一、从皇权居所到公共空间:故宫宫殿的转型

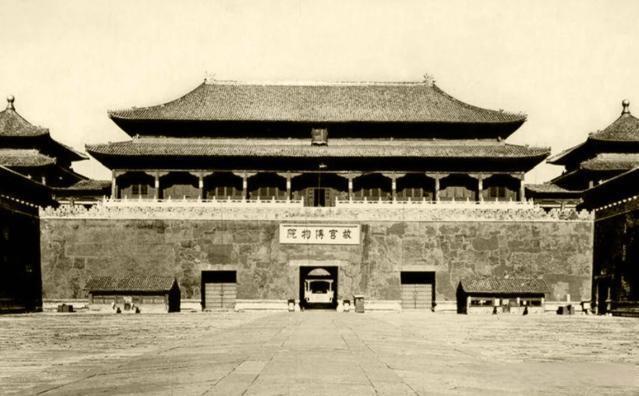

自1925年“故宫博物院”的门匾挂上,故宫从紫禁城之帝王私人空间,开始真正走向大众视野,成为中国重要的博物馆。

书中序章部分提及,尽管一些清朝宗室等保皇党持以反对和批判,但大部分学者都认为,由京师警察厅下令执行将皇帝驱逐出宫通常被认为是辛亥革命的一部分。也正是基于此,皇权笼罩下的宫殿居所完全脱离私有空间的限制,转向对民众开放的公众空间。

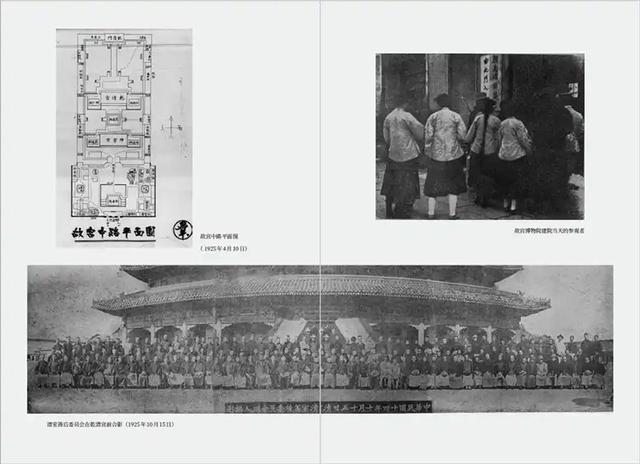

1925年的故宫博物院

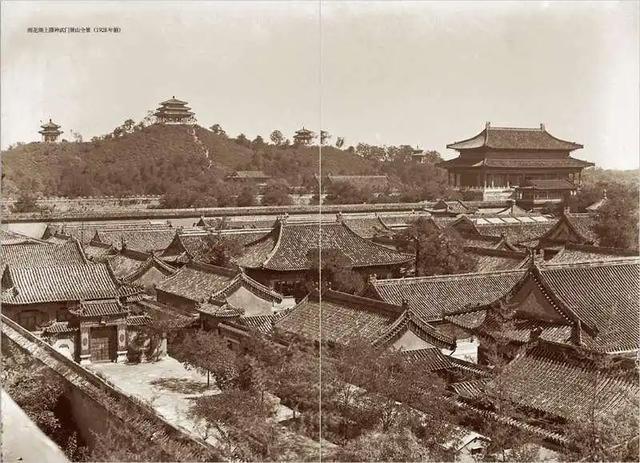

历史的每一个瞬间的转变都不是突发的偶然,其背后是群体的参与和社会层面反响的共同书写。从公元1420年明代永乐大帝建成紫禁城,到1924年清代溥仪的离宫,作为皇室居所的紫禁城在过往的500余年中,成为封建社会皇权中心的同时,也成为融合了中国传统文化、各类艺术精华的建筑空间。

在故宫宫殿从皇权居所到公共空间的转型期,清室善后委员会承担了重要工作,其组织条例草案,特别是在1924年11月颁发的文书中,强调了对于故宫相关文物的清理及公产化,并强调历经五百年的宫禁也将一律开放。

《故宫掌门人1925-1949》内页

在相关工作执行中,书中还写到具体而繁复的清点过程,如以宫殿为单位,从入门左侧起,将物品逐一编写序号,依序记录。今天我们在故宫博物院看到的“千字文”编号,如乾清宫为“天”、坤宁宫为“地”,正是沿用了当时善后委员会的惯例。

1925年10月10日,故宫神武门挂起第一块匾额“故宫博物院”。故宫是文化遗址,作为博物馆的故宫应是一种转型和新生。

二、战争年代的使命:守卫故宫与文化传承

在军阀割据、战火纷飞的年代中,如何守卫故宫也是故宫博物院面临的严峻问题。1926年,北京政变期间,曾让溥仪离宫的冯玉祥国民军撤出北京,奉军和直鲁联军进入北京,对于刚刚成立的故宫博物院,其不仅期待派兵接收,更是让故宫腾出空间,以供部队驻扎使用。

在内忧外患、时局动荡的时刻,庄蕴宽先生通过各种方式,多方斡旋,坚决阻止了直鲁联军进驻故宫,并和汪大燮、颜惠庆等人尝试发起组织“故宫博物院维持会”,并在后期通过《故宫博物院维持会暂行章程》。

1926年10月,奉天军队入驻京师,再次要占用故宫,为抢占皇家宫殿珍宝,甚至不惜下令夜闯故宫“借宿”。在此危难时刻,庄蕴宽迅速下令护宫人员严加把守,坚决抵制军队进驻,防止故宫珍宝被抢夺,也保护了故宫建筑免遭破坏。

随后的时间中,“九一八”事变,日军全面侵华,故宫博物院马衡馆长等相关工作人员肩负起文物的保护工作,又开始了详尽的点收、装箱等“文物南迁”“文物西迁”等细则事务,全面进入守护的历史阶段,以期战后更好地重返故宫,回归社会与民众。

《故宫掌门人1925-1949》内页

三、动态书写史:故宫的人与物

故宫博物院,不是一成不变的固有空间,而是在时代发展下,人与物的一部共同的动态书写史。早在1934年,英国政府为纪念前英皇乔治五世登基25周年筹备系列庆祝活动,邀请中国加入1936年在伦敦举办的国际美术展览会。

时任故宫博物院第二届理事会理事的蔡元培和王世杰等先生在理事会中积极讨论关于故宫博物院书画、金石、陶瓷等珍宝运送伦敦举办中国艺术展览会的事宜,并强调了安全问题。展品的选择由中英双方专家协商甄选,最后选出古物1022件参展,瓷器和青铜成为英方最偏好的展品,展览成功举办后,所有文物顺利返回中国。

对于国家外交、中华文化海外宣传、中外艺术交流发展等方面的积极参与,书写时代发展中新的故宫史,成了一代代故宫人的使命。《故宫掌门人1925-1949》一书中记载的那些战火纷飞、艰难时局下的故宫博物院的人与物,呈现的不仅是故宫何以成为故宫,更是故宫的责任与初衷。

原标题:《《故宫掌门人1925-1949》:宫殿珍宝、文化传承与博物馆的动态书写》

栏目编辑:郭影 文字编辑:钱卫

来源:作者:吴若明

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6