“暑近湿如蒸,热近燥如烘”:小暑来了!

《二十四节气百科全书》

作者:宋英杰

版本:中信出版社 2025年7月

《说文解字》曰:“暑近湿如蒸,热近燥如烘。”

唐代孟浩然诗云:“荷风送香气,竹露滴清响。”

小暑节气,通常是在7月7日前后。

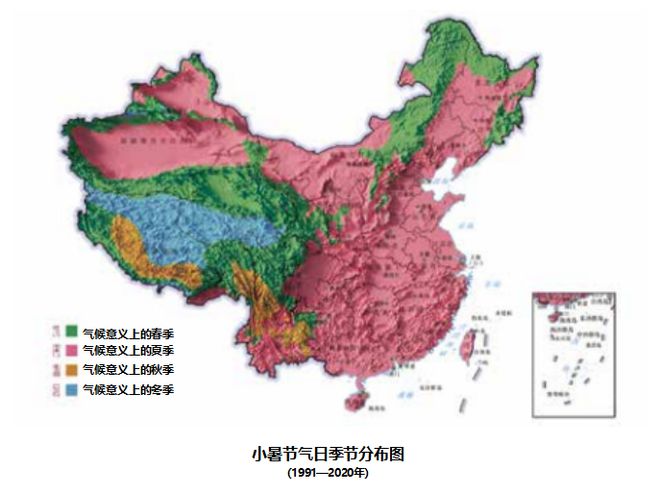

小暑节气日,夏进入全盛期。夏的领地达到约560万平方千米,已是春之疆域的约两倍。冬的“自留地”只剩下约70万平方千米。小暑时节,夏向600万平方千米的目标继续“开疆拓土”,而西南、新疆、内蒙古、黑龙江的部分无夏区陆续完成春秋交替。

小暑节气日季节分布图(1991—2020年)。

小暑时节的气候特点,是“一出一入”,出是出梅,入是入伏。小暑是南方雨季和北方雨季轮替之时。长江中下游地区梅雨逐渐结束,开始被副热带高压接管。而北方开始进入主雨季。在唐代元稹的笔下,这时“竹喧先觉雨,山暗已闻雷”。渐渐地,北方也有了青霭、绿苔之类的江南意象。

中部和东部地区的降雨区和高温区仿佛是“三明治”:东北地区降雨、华北平原高温、长江沿线降雨、江南华南高温。

什么是暑?如何消暑?

农历六月称为焦月,如《尔雅》中曰:“六月盛热,故曰焦。”农历六月也被称为溽月,如《说文解字》所言:“溽,湿暑也。”焦月的焦,体现的是干热暴晒;溽月的溽,体现的是潮湿闷热。

《尔雅》云:“暑,煮也,热如煮物也。”所以暑是高温加高湿的代名词。

小暑时节是天气由干热到湿热的过渡阶段,用烹饪方式形容,是由烧烤到熏蒸,两种烹饪方式的交接时段。古人将其定为小暑的理由是“热气犹小”,是着眼于湿度,而非温度。如果单纯着眼于气温,小暑和大暑谁更热?不同地区有不同的答案。而小暑与大暑,共同构成了全年最湿热的时段,正所谓“小暑大暑,上蒸下煮”。

甗,上半部为甑(zèng),可放置食物、通蒸汽。下半部为鬲(lì),若鼎,为中空,用于煮水。无论是多么精致的甑,身在其中也是受蒸炊之煎熬。韩愈说:“如坐深甑遭蒸炊。”陆游说:“坐觉蒸炊釜甑中。”他们不约而同地用甑、用蒸炊来刻画高温、高湿的天气,此时的人们如同被扣在暖气团的大笼屉里。

甑是古代蒸饭的一种瓦器,一般分为上下两部分:上部为甑,用来放蒸物,下部为釜,用来煮水。中间设有通蒸汽的箅子。所以小暑时节“釜甑蒸炊”的天气体感,配以现代的纪录片解说就是:“下面的釜煮水,上面的甑蒸人。密闭的釜甑锁住肉的原味,水热蒸熟,鲜嫩多汁……”

左图为商代兽面纹鹿耳四足青铜甗(yǎn,先秦时期的蒸食器具),江西省博物馆藏。右图为乾隆款掐丝珐琅兽面纹甗,故宫博物院藏。

从气温的绝对值来说,当然是烤的温度更高。但烤完全是靠烈日的暴晒,人们还可以在空间上躲一躲,在树荫下、房间里躲避烈日;也可以在时间上躲一躲,日出之前、日落之后,至少还有些许的凉爽。

但蒸就完全不同,它是温度和湿度的相互加持,即使真实温度未必有多高,但人们的体感温度却已是无法承受之高。而且,“夜热依然午热同”,在没有空调的时代,人们无处躲藏。难怪网友吐槽说:“我这条命是空调给的!”

《大热》 [宋]戴复古 天地一大窑,阳炭烹六月。 万物此陶镕,人何怨炎热。 君看百谷秋,亦自暑中结。 田水沸如汤,背汗湿如泼。 农夫方夏耘,安坐吾敢食。

用现代白话文来说,就是天气太热了,万物仿佛都成了正在被烧制的陶具,整个世界就像一个大窑炉,太阳像炭火一般,在盛夏六月尽情燃烧。农夫在田里耕耘,田里的水像是煮沸的,背上的汗像是盆泼的。人却没有理由抱怨,因为秋天的硕果,都是因为炎热而结实。

盛夏时节最能消暑的,还是一场来去匆匆的午后雷雨。但在南方,人们很忌讳小暑打雷。谚语说:“小暑一声雷,翻转倒黄梅。”小暑当日打雷,似乎梅雨季就又回来了。人们希望下雨,但又不希望是连阴雨。人们惧怕热,但又担心天气不热,作物不高兴。“人在屋里热得燥,稻在田里哈哈笑”,如果非要选,那还是让稻子高兴吧。

《汉书·五行志》中说:“盛夏日长,暑以养物。”人们更在意万物之长养。

对农民而言,虽然热,但大家不敢对炎热有怨言,因为知道地里的庄稼需要这样的热。汉代崔寔的《农家谚》中便收录了“六月不热,五谷不结”这一则农谚。两千年前来自农民的天气观,便已体现出质朴的理性。

宋代刘松年《江乡清夏图》卷(局部),台北故宫博物院藏。

如何消暑?尽管网友调侃说“谁跟我说心静自然凉,我跟谁急”,但在古人看来,暑热之中的心静确实很重要。有人以“荷风竹露”避暑,有人以“雪藕冰桃”避暑。“荷风送香气,竹露滴清响”,人们在与自然物候的和合中清修静气。

当然,人们也会以退藏、隐伏、沉睡、酣醉等方式消暑。在我们心中,古人更崇尚自然,多以凉亭、树荫、蒲扇、清茶的方式消暑。但实际上,古人和现代人一样“食寒饮冷”,嚼冰块,喝冷饮。清代《清嘉录》诗云:“初庚梅断忽三庚,九九难消暑气蒸。何事伏天钱好赚,担夫挥汗卖凉冰。”刚入伏的小暑时节,还是冰块儿最畅销!

长夏火燥,天气张扬着“暴脾气”,人能否“使志无怒”?

明代张宏《农夫打架》扇页,故宫博物院藏。

小暑三候中的生存智慧

古人梳理的小暑节气物候是:一候温风至,二候蟋蟀居壁,三候鹰始挚。

在古人眼中,从夏至到小暑的最大变化,似乎是关于风的体感。

全国平均而言,小暑时节是整个夏天风最小的时段,往往处于干热、暴晒、静风的状态,即使有风,也是热烘烘的风,热风如焚。

小暑一候·温风至。

中国的气候特征是雨热同季,即雨水最多时段与天气最热时段高度叠合,阳光、雨露在这个时节都变得最慷慨,这是万物的狂欢季。

《礼记·月令》云:“(季夏之月)温风始至。”这时的风是温风,这时的云是静云,用管子的话说,“蔼然若夏之静云。”所谓温风,按照朱熹的解读是“温厚之极”的风。季风气候背景下,在人们看来,春生夏长皆得益于风的温厚。所谓“始至”,不是初现,而是“峰值”。

宋代王应鳞《六经天文编》云:“必至未位遁卦,而后温厚之气始尽也。”宋代张虙《月令解》云:“夏之温风乃言于夏末者,盖温风至则阳气极也。”元代陈澔《礼记集说》云:“此记未月之候,至极也。”元代吴澄《月令七十二候集解》云:“温热之风至此而极矣。”也就是说,小暑时节,上苍的“温厚”达到了极致。

中国的气候特征是雨热同季,即雨水最多时段与天气最热时段高度叠合,阳光、雨露在这个时节都变得最慷慨,这是万物的狂欢季。

清代顾禄《清嘉录》载:“梅雨既过,飒然清风,弥旬不歇,谓之‘拔草风’。”舶棹风,在笔笔相传或口口相传的过程中,民间称谓变成了拔草风,倒也特别形象。“赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦”,说的便是酷暑烤得秧苗枯萎,杂草枯焦,客观上起到了拔草的功效。文雅的舶棹风、通俗的拔草风,以不同的方式表述着小暑一候温风至。

小暑二候·蟋蟀居壁。

蟋蟀,俗名蛐蛐,乃秋兴之虫,盛夏并没有多少存在感。

在古代,蟋蟀多被称为蜻蛚,但别名众多。汉代扬雄《方言》的“蜻蛚”词条中说:“楚谓之蟋蟀,或谓之蛬,南楚之间,或谓之王孙。”汉代蔡邕《月令章句》记载:“蟋蟀,虫名,斯螽、莎鸡之类,或谓之蛬,亦谓之蜻蛚。”三国时期陆玑《陆氏诗疏广要》云:“幽州人谓之促织。”

如今,在人们的潜意识中,蟋蟀居壁似乎是因为惧怕烈日和热浪,所以潜藏起来了。在古人看来,蟋蟀居壁的内在原因是此时蟋蟀尚小,外在原因是此时穴中体感舒适。对蟋蟀而言,这时的所谓阴气尚处于可感、可适的状态。

汉代郑玄在对《礼记》的注释中说:“盖肃杀之气初生则在穴,感之深则在野而斗。”唐代孔颖达进而详细解读:“蟋蟀居壁者,此物生在土中。至季夏羽翼稍成,未能远飞,但居其壁。至七月则能远飞在野。”

等到大暑时节,蟋蟀长大了,不想再“面壁”了,而且感觉穴中阴气渐盛,于是就到野外嬉戏和争斗。蟋蟀好勇斗狠的生物性情,都被视为肃杀之气使然。“蟋蟀居壁”这项候应,说的虽是蟋蟀,但也是“夏至一阴生”之后古人衡量肃杀之气的一项标识。

故宫博物院藏传为南宋夏圭《月令图》小暑二候蟋蟀居壁图释文字是这样写的:“《尔雅翼》云:‘蟋蟀,蛩也。’是时,羽翼稍成,感凉气而居壁,非院落之壁,是处土奥之穴也。《诗》云:‘七月在野。’火老金柔,商令初隆,此义颇贯。又谓之候虫应时而鸣,性好勇而斗狠,须致胜负而止。非虫好斗,是肃杀之气使之然也。”

小暑二候的候应,有蟋蟀居壁和蟋蟀居宇两个版本。蟋蟀居宇说与《诗经》中蟋蟀“八月在宇”相合。《诗经》云:“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”这描述的是蟋蟀以月为序的活动区域变化。人们是以蟋蟀之所在,表征由夏热到秋凉的气候进程。

但蟋蟀的争斗贯穿整个秋季,所以旧时的斗蛐蛐儿被称为“秋兴”。蟋蟀的鸣唱也贯穿整个秋季,“尚有一蛩在,悲吟废草边”,或许这是万物最后的秋声。按照《毛诗正义》的说法,“虫既近人,大寒将至”,待蟋蟀躲进屋里、钻到床下,便是由秋凉到冬寒之时。

宋代叶绍翁《夜书所见》诗云:“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。”

蟋蟀,又名“促织”,似有催促纺织之意,秋天“促织鸣,懒妇惊”。清代《钦定月令辑要》记载:“鸣盖呼其候焉。三伏鸣者,躁以急,如曰:‘伏天、伏天!’入秋而凉,鸣则凄短,如曰‘秋凉,秋凉!’”春天布谷“催耕”,秋天蟋蟀“促织”,似乎总有热心的生灵为我们播报时令。

在人们看来,盛夏季节的避暑,鹰似乎比我们多出一个选项,那就是“鹰击长空”。这时,人们特别羡慕那些能够体验“高处不胜寒”的生灵。但是,鹰反倒并没有忙于避暑,而是忙于学习。

小暑三候·鹰始挚。

小暑三候的候应,通常有三个版本,一是鹰始挚,源自《夏小正》,二是鹰乃学习,源自《吕氏春秋》《逸周书》《礼记》,三是鹰始鸷,源自《农政全书》。

鹰乃学习说的是雏鹰练习捕食之术,属于演习;鹰始挚说的是捕食,属于实战。而鹰始鸷中的“鸷”意为凶猛,是以性情代替行为的一种模糊化表述。

“鹰始挚”是委婉的说法,因为古人避讳“杀”字。汉代戴德《大戴礼记》记载:“鹰始挚,始挚而言之,何也?讳杀之辞也,故言挚云。”

如果与处暑一候鹰乃祭鸟对比来看,鹰乃学习更为恰当。因为鹰乃祭鸟涵盖了在祭鸟之前捕鸟的行为,与鹰始挚的行为相同。而如果小暑时鹰“挚”后而无“祭”,鹰便不足以被古人视为“义鸟”。但对鹰而言,盛夏时不可能只学不捕,“鹰始挚”更契合真实状况。

明代张介宾《类经》曰:“鹰感阴气,乃生杀心,学习击抟之事。”清代《钦定授时通考》载:“《月令》鹰乃学习,杀气未肃。挚鸟始学击抟,迎杀气也。”

小暑时“杀气未肃”,所以鹰“始学击抟”,重点在一个“学”字。到了“天地始肃”的处暑时,鹰凶猛的捕食行为才刚刚开始。

盛夏时,老鹰是演示捕食之技;幼鹰是练习捕食之技。宽泛言之,这是着眼于季节变化的实战演习。在人们看来,此时的鹰变得异常凶猛,杀气乍现。凶猛,只是一种表象,深层次的原因是鸟类的居安思危。在长养万物的盛夏,有的在疯长,有的在欢唱,而鸟类已经“未雨绸缪”,它们超前地开始做过冬的准备了。

本文选自《二十四节气百科全书》,较原文有删节修改。文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

原文作者/宋英杰

摘编/何也

编辑/张进

导语校对/赵琳

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6