除了“昆仑石刻”,这些古代石刻也大有乾坤

近日,青海扎陵湖畔发现的一处“昆仑石刻”引发热议,如若属实,这将是迄今最完整的秦代原址石刻之一。

它将不仅刷新了对秦始皇“西巡昆仑”的历史认知,也让“昆仑”这一千年神话地标第一次以具体地理面貌出现在史实之中。

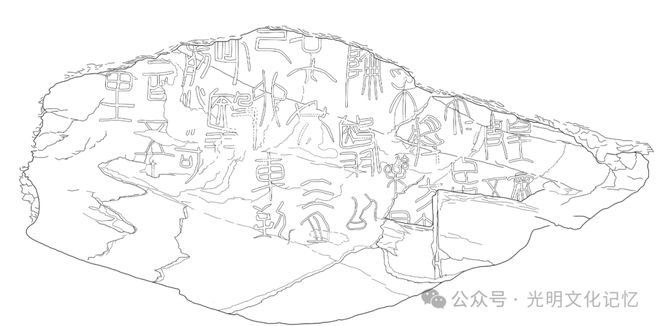

“采药昆仑”石刻线描图及释读

来源:微信公众号光明文化记忆

而无论它最终被证实为真迹或伪作,它都提醒我们:在中国这片大地上,还有许多沉默的石头,曾在风雪之间刻下过王朝的野心、时代的印记、信仰的变迁……

这些摩崖石刻,有的在险峰绝壁上遥遥相望,有的藏于村野溪谷间不为人知。它们是文字的化石,是历史的证人,是写在山河上的文化记忆。

“列文森中国研究书籍奖”图书《铭石为景:早期至中古中国的摩崖文字》,深入揭示了早期摩崖石刻的文化意涵。

借此契机,我们不妨一起走近那些散落在中国各地的“石上之书”,去聆听它们穿越时间的回响。

01

秦代・泰山刻石

年代:公元前219年

“皇帝临位,作制明法,臣下修饬。廿有六年,初并天下,罔不宾服。亲巡远黎,登兹泰山,周览东极。”

秦二世续刻泰山刻石残石,公元前209年

原石藏于山东泰安市岱庙

尽管后世极力强调秦始皇在泰山封禅的重要性,他在泰山本身的石刻却并未明确记载此事。儒家学者曾贬低秦始皇的封禅仪式,声称他因暴雨未能登顶,而司马迁则认为石刻足以佐证他完成了封天大礼。

秦始皇可能希望通过在所经之地立石,效仿古代圣贤君主的巡游传统,以石刻作为政治与文化合法性的象征。这种实践可追溯到先秦,如周穆王的西行铭刻、秦国的石鼓文与《诅楚文》等,虽以青铜礼器铭文为媒,但都旨在建立人神沟通与统治合法性。

秦代的石刻不同于供奉于宗庙的青铜礼器,它们公开设置在山川之间,使每一个经过者都能“在地阅读”。铭刻不仅颂扬了皇权功绩,更是将帝王的实际行动转化为永恒的地理印记,指向他走过的地方与展现的统治意志。

02

西汉・《开通褒斜道》刻石

年代:66年

“永平六年,汉中郡以诏书受广汉、蜀郡、巴郡徒二千六百九十人,开通褒斜道。太守钜鹿鄐君、部掾治级、王弘、史荀茂、张宇、韩岑第典功作……”

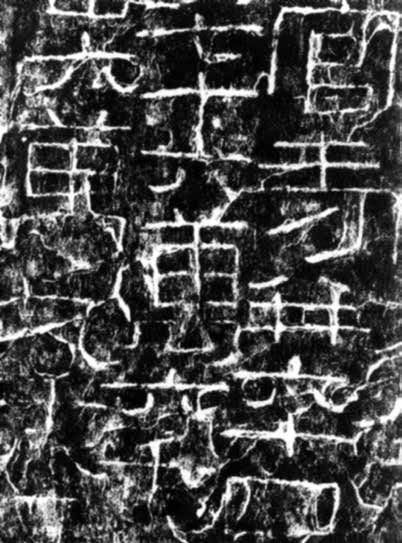

《开通褒斜道》,66年,高0.8—1.25米,宽2.76米,原位于陕西汉中市石门,现藏于汉中市博物馆。

这是中国最早的摩崖石刻之一,刻于陕西石门隧道外的崖壁。铭文记录了汉中太守鄐君奉汉明帝诏书,征调三郡劳力2690人修建褒斜道的工程。文中详细记载了栈道、桥梁、邮亭的营建数据,以及用工76万余人、耗资149万钱的浩大投入。

韩文彬认为,我们可以从多角度理解这段简单的文本:把它当作汉代官僚制度的产物;视之为一种公共纪念碑的形式,即当时在中国仍处于肇始阶段的摩崖题记;还可以将其解读为一件承载文本内容、呈现特殊视觉形式的书法作品。按照以上任意一种说法来解释该题刻,都需要联系汉帝国在1世纪时的行政程序和政治地理。

《开通褒斜道》,拓本局部,采自陕西汉中市褒斜石门研究会、汉中市博物馆编:《石门汉魏十三品》,西安:陕西人民美术出版社,1988年

当时的人们见过铭旌、瓦当、牌匾或墙上涂写的可能性,比直接了解石刻文字的可能性更大,因为石刻书写形式在1世纪相当罕见,尽管它在接下来的几百年间变得无处不在。

在《开通褒斜道》刻成不久后来此的士人旅者有充分的理由对铺陈眼前的巨大文字感到惊奇。即使不识字的人也有可能感觉出这些文字不但奇特而且陌生,同时极其重要,意在长存永固。

03

东汉・《石门颂》

年代:148年

“惟坤灵定位,川泽股躬,泽有所注,川有所通。斜谷之川,其泽南隆……于是明知故司隶校尉犍为武阳杨君厥字孟文,深执忠伉,数上奏请。有司议驳,君遂执争。百僚咸从,帝用是听。……”

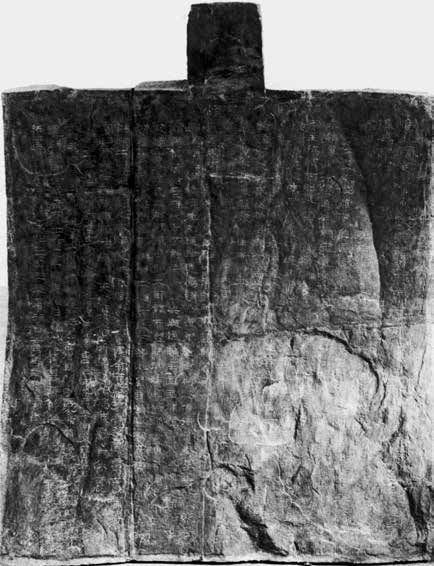

《故司隶校尉犍为杨君颂》(《石门颂》),148年2.61米 ×2.05米,题额54厘米 ×35厘米,原位于陕西汉中市石门,现藏于汉中市博物馆。

铭文叙述了四个事件:石门隧道的开通及《开通褒斜道》所记永平年间开展的褒斜道工程;107—108年间羌人对道路的破坏;125年,汉顺帝(125—144年在位)应杨涣之请下诏重修道路,铭文中的“孟文”即杨涣的字;148年,汉中太守王升下令刻制铭文。

韩文彬指出,这个铭文本意非在纪念营建工程,而是杨孟文的个人经历。重开褒斜道不仅能促进旧都与犍为郡所在的益州地区的商贸沟通,该提案的实现还能为杨孟文个人和家族的名誉增光添彩。

东汉时期,通过在公共空间立碑铭文,“士”阶层得以广泛传播自己的价值观、政治立场或社群归属。尽管石刻往往以颂扬他人为表,其实常常也是出资者借题发挥、自我表述的一种方式,被视为相当于现代“舆论”的存在。

04

北周・铁山摩崖刻经

年代:579年

“又无相者名无生相,无相相者名无灭相,无生无灭名(无相)无相相。若见无生无灭无住无一无二无瞋无诤无有……”

题记拓本,约579年,每字高约25厘米,原刻位于山东邹城市铁山,山东石刻艺术博物馆藏。

北朝末期,僧人安道壹为护持佛法,于山东邹城铁山凿刻《大集经》选段,字高约50厘米,沿山坡排布成“模拟石碑”形态,顶部刻龙纹、底部刻龟座,形成巨型宗教符号。

当时北周灭佛运动刚过,为末法的到来提前做准备是刻凿佛经的唯一或者说主要的动机,因为任何刻在石头上的文字都旨在永存。

佛教徒以“凿岩不琢,后叶何观”的信念,将佛经刻入不可毁灭的山石,使佛教文本转化为神圣空间,使山岳本身成为佛法载体,体现了宗教信仰与自然力量的对抗与融合。

05

唐代・《纪泰山铭》

年代:726年

“朕宅帝位,十有四载,顾惟不德,懵于至道…… 赖上帝垂休,先后储庆,宰衡庶尹,交修皇极。”

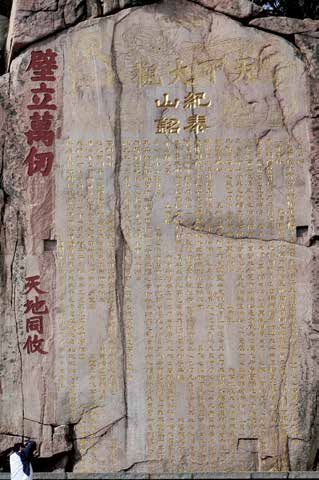

唐玄宗《纪泰山铭》,726年,涂金石刻,通高17.1米,山东泰安市泰山。

唐玄宗于725年在泰山举行封禅大典,次年命人将亲撰的《纪泰山铭》刻于大观峰岩壁,全文1008字,隶书填金,高17.1米,是泰山现存最大的帝王刻石。

玄宗的长篇文字既是一份充满政治和思想诉求的历史文献,又是宗教和孝道的展示。作为铭记其个人成就的纪念碑,《纪泰山铭》回顾了玄宗在位期间的政绩,而这恰恰是激起群臣请求他行封禅大典的缘起。

文章通过列举皇室先辈之名并加以赞颂,还起到修正唐朝历史的作用。玄宗提到了太宗、高宗、中宗和他的父亲睿宗,祖母武则天的名字明显缺席,她曾废黜了上述皇帝中的后两位,而玄宗也仅以“绍运”二字暗寓中宗的复位。

有学者认为,玄宗封禅的动机之一是重申合法的唐代男性帝王世系。尽管序文是整篇文字里最长的部分,但是押韵的“铭”却承载着最核心的礼仪意义,其华丽措辞与封禅礼仪的程式化行为相互呼应。

你关注了近期热议的“昆仑石刻”吗

你还知道中国大地上哪些早期石刻

在留言区和书友们分享一下吧

点赞最高的留言读者将获赠此书

当当5折优惠活动进行中

跟随“列文森中国研究书籍奖”图书

在欣赏汉唐铭刻瑰奇魅力的同时

不时生发畅游壮伟河山的惊喜

扫码进群,更多福利

-End-

观点资料来源:

《铭石为景:早期至中古中国的摩崖文字》

转载及合作请发邮件:scb01@pup.cn

▼点击名片 ⭐标关注我们▼

畅游壮伟河山,欣赏汉唐石刻

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6