周五好,这里是「星期天文学」。也许有读者还记得这个名字,它初创于2016年,是凤凰网读书最早的文学专栏之一。这几年,我们与网络环境相伴共生,有感于其自由开放,也意识到文字载体的不易,和文学共同体的珍稀。

接下来的日子里,「星期天文学」将以一种“细水长流”的方式,为纯文学爱好者设宴。这里推荐的小说家,年轻而富有才华,是新文学的旗手,他们持续而毫不功利的写作,值得我们多花一点时间,也补缀、延展了我们的时间。

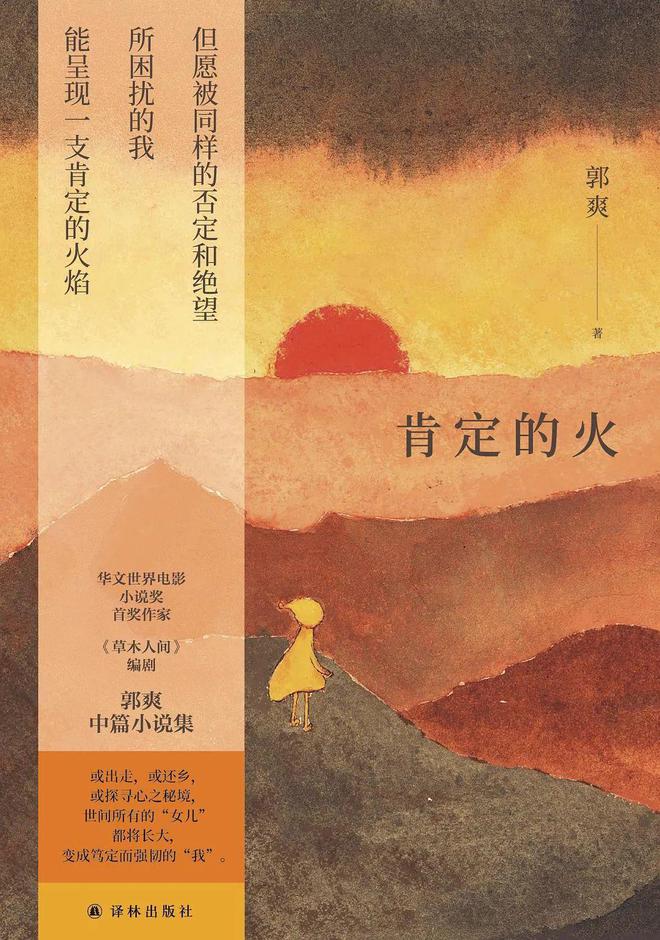

「星期天文学」第48辑,嘉宾是作家、编剧郭爽。《肯定的火》是郭爽最新的中篇小说集。从两位相识三十余年的女孩随家庭的沉浮变迁,到青春期少女的出走与回归,再到两代女性作家的灵魂交织。小说中细腻地呈现了多对母女关系,刻画出两代女性之间的复杂的联结与拉扯,勾勒出年轻一代坎坷又坚韧的成长之路。

今天分享的是书中的《烧画皮》,这是一个关于精神探索的故事。主人公是一位年轻的女作家,旅行中的一次停电使她结识到前辈作家焦安白。对于主人公来说,焦安白既是前辈,又是母亲,引领她认识自己,充盈写作的激情。在那一天,她吹灭了蜡烛;但在之后的日子里,她的写作之路被点亮了。

本文摘选自《肯定的火》,经出版社授权推送。篇幅所限,内容有所删减。

郭爽,1984年生于贵州。已出版书籍有《月球》《我愿意学习发抖》《正午时踏进光焰》,作品散见《收获》《作家》《山花》《钟山》《上海文学》《西湖》等。

烧画皮(节选)

第一次见到焦安白时,我不可能知道,我们之间会有非同寻常的关联,以及,我会在很长时间里都想念她,包括此时此刻。

那时我二十出头,有一点儿钱,能买衣服买吃的,能出去旅游,但仅此而已,对生活懂得还不多。谈过两次恋爱,从倾心付出到分手断联不需要转换时间,这让我怀疑自己的精神是否健康。虽然还年轻,但我很少把问题推到别人身上,我琢磨自己,无论快乐还是痛苦,积极或是颓丧,只要我感受到的,我都愿意花时间精力去想。这可能是后来我能写作的原因之一。

但那时候,我还没想过自己会以写作为生,从没认真想过。我给报纸杂志和网站写东西挣钱,但我不觉得它跟真的写作有什么关系,如果我从小到大读的那些名著被时间验证了是写作的话。

我对现实中的作家缺乏热情,不会因能靠近他们说几句话或者坐在一起吃个饭,就获得顿悟或者感到振奋。我知道我的渴望在埋得更深的地方,不能以这样的方式得到满足。

我读哲学书,了解宗教,在看待自己的精神需求,尤其是不能明确用语言和文字表达出的部分时,都能宽宥。这些说不清道不明的暗涌,有时会外化,会主导行动。

比如我决定去N城就是。那里没有我的朋友,也没有亲戚,虽然坐飞机从广州过去只要一个多小时,但我从没去过。找旅游公司办好商务签,确认银行卡账户余额后我就出发了。甚至没有提前看看电子地图。

这不是我第一次偶发的旅途,也不是第一次一个人的旅途,但跟以往不同,这次我不打算观光,也不准备了解这个城市。我只想在那儿住下,甚至住多久也没来得及想。或者说,在第一次抵达以前,我早已学习、了解、想象N城很多年了。

我订的住处在诏安街往西内进的一条巷子里,这条巷子里多是两三层高的独栋民居,有的带院子,有的没有。

我住的那栋房子有些年头了,修的时候不知用的什么建材,夜愈深,贴着床的空调外机愈响,声音从墙体和空气中双管传导,像睡在飞机涡轮上。房子一楼采光很差,白天也需开灯,地板却光洁清凉,老旧的水磨石散发微光,房东在大门上贴了字条“入内请脱鞋”,我也就光着脚踩地板,一开始像学步,很快就找到了新的平衡感。

厨房是老制式,水泥砌的大水槽,白炽灯泡沿着电线悬吊而下,一人在内有时转身也会碰倒东西。这房子里有许多没用的旧物件,水缸、书架子、吊扇,我都用不上,但暗绿色的纱窗、漆成橄榄绿的木质百叶窗让眼睛安稳。

除了我,偶有其他房客,他们一大早就出门观光,夜深了才回来,有的会给我带宵夜,有的不会。

而我,白天,尤其是上午十点到下午三点之间,都在屋子里躲太阳,如果外出,一般是在早上六点,或者傍晚四五点。

我跟这房子一起待的时间越多,以这个房子为圆心出去晃荡的次数越多,对方圆三千米的布局和空间越是熟悉,整个人、整个身体就越沉静,看不见的城市与我体验的这座城市逐渐融合,变得更真实。

全岛大停电的那个晚上,跟平常一样,我傍晚时分出门。从住处推门而出,往北走五分钟,经中华路二段,就会到南机场夜市,废弃的军用机场改建成这座城市里最常见的半露天市场。而往南走,途经凉面店、意面店、理发店之后,会经过青年公园、社区中心。

这天我选后面一条路线。风摇动树,吹起女人烫过的蓬松卷发和丝质裙摆,前面就是淡水河了。我沿着河往前走,一直往前,没什么理由,只是想让自己一直走,不要停下来。

有些路段极荒凉,水边长满芦苇和不知名的植物,偶有牵狗的人擦肩而过,能看见对岸零星的高楼。河水浑浊,我行进的方向与河流动的方向相逆,风景有时被桥、道路或建筑截断,更多时候只是服从于河。

我有心事,似乎想了很多,但又好像什么也没想。直到一座低矮的、几乎半埋在地下或者像从泥土里钻出的神龛挡在路中,我决定折返。

天慢慢黑下来,我放弃河边的步道,走到沿河而建的公路上去,摩托车多过汽车,噪音震天,街道丑陋,路过玻璃店、五金店连缀成片的街区时,我停下来买一支水,再继续往前。

我不会骑摩托,没法像本地居民那样风驰电掣地掠过或者浓缩热带风景,但也不想坐车,车窗玻璃会让我错失许多。

天阴下来,像要转雨,加上黄昏时光线渐次耗散,我融入雾般的氛围里,对这个城市陌生而乏味的一面开始失去耐心。就在我接近所住街区的边缘时,咚的一声,天空中伸出一只大手打了个响指,所有的光消失了。

后来,新闻播报、匆匆赶来与我碰面的房东意儒,以及更多的信息与意外,才拼组出此刻的事实,需要此刻后的十二小时甚至二十四小时的回溯,我才知道这是一次事故引发的全岛大停电。

停电的两个多小时内,全然黑暗,如果没有置身其中,看到人、车、狗、植物全变成难以分辨差别的团团黑影,短暂地失去空间、时间甚至重力,恐惧而后轻松,甚至极大自由,那么,我便不能更好地记住我见到焦安白的那一瞬,不会记得那么清,记得那么牢。

我用手机做光源,凭记忆、凭直觉走回诏安街,一路有时因惊惧走得极快,又因同样的惊惧触发警觉而走得极慢。

等真的走到时,已精疲力尽。一入内巷,密密麻麻的黑影叠加在浅层的、夜本身的黑暗之上。整条巷子的居民都跑了出来,无处可去,簇集在鸦群麋集般的夜里,他们的身体发出热量,虽不及靠近却可凭本能感知是同类。

我走过去,视力渐渐调整,看清一张张面孔和他们身体的轮廓。有人递东西给我,圆柱体,我摸着看,脸凑近再看,是根蜡烛。

那人挨个儿分发,有人喊他“里长”。有人帮我点燃蜡烛。我擎着蜡烛站了会儿,慢慢离开他们,走得远一点,想看清楚些。离人群足够远,但又没真的脱离他们,这让我觉得安全。

我吹灭手里的蜡烛。

奇怪地,巷子的另一头,跟我对角线的位置,也独自站着一个人。不同的是,她的蜡烛在手里燃着,烛焰摇摆,光影精细地雕刻出她的五官。

她的样子让我觉得熟悉,像是见过。但她举手投足划出的弧线,背脊与头颈自然而然的挺拔态势,又让我觉得不可能认识。要么长期跳舞,要么是明星,才会有那种体态。某刻,我有点高兴自己吹熄了蜡烛。这样,我完全不会打扰她,也才可能真的看见她。

电影《燃烧女子的肖像》

三天后,我将再次见到焦安白。这一次,我们真的认识了。

跟她那个年代的很多作家一样,焦安白是笔名。当我在急诊室看到她,再看一眼她头顶半米处的输液瓶和名牌时,看到的是她的本名李原。无论本名还是笔名,都是难以分辨性别的名字,很难跟眼前这个女人联系起来。

好一阵,她只是坐着不动,右手搭在椅子扶手上,液体一点一滴坠落,流入她白皙手腕上的蓝色静脉。我坐在她十一点钟方向的位子上,扎的是左手,这让我有充足的理由把头往左侧,朝向她那边。这样过了一会儿,我有了主意。我把液体调快,再调快,直到血管甚至整个胳膊都痛起来才停止。

一个小时后,我在急诊室外的花圃前已经等了一会儿,隔着玻璃看到她举手让护士拔针,于是迅速走到泊车道边站定。

我已经知道她是谁了。

在调快输液器的同时,我想起了高中时买的一本书,书上印了作者一张不甚清晰的照片。从高二到高三,那本叫《梨》的书我读了大概十几遍。说不上哪里好,那时候我只觉得这本书吸引我、安抚我,作者想的跟别的人不一样。

书脊上、照片底下都有作者的名字:焦安白。那不是她最好的书,后来我读过好些本她其他的书,也读过不少跟她年代相同相近的其他男女作家的书,却无论如何忘不了这一本。我以为她一直住在国外,也许她也确实是,所以这次有误认的可能,但没理由地,我决定试试。

我说,你好,停电那天我们见过。我住在诏安街。

她抬头看看我,说,我记得你,你把蜡烛吹灭了。

我不知道该接什么,愣着看她。她问,要回去吗?

我点点头。

就这样,难以判断在我的观察和行动之前,她已经觉察到了多少。我们并排坐在计程车后座,我有点生气,像小孩子恶作剧却提前被拆穿了,于是不说话。

司机是个话多的中年人,自顾自说着诏安街街口有家鲜榨西瓜汁铺,这天气喝一杯正合适,又跟她搭话,说自己也有个女儿,天天把自己关在房间里,出来只是吃饭,还臭脸,这养小孩啊,跟养个讨债鬼没两样。

她说,对啊,你看我女儿跟我像不像?

司机从观后镜里打量我俩,说,女儿像妈妈没福气,你女儿好福气呢。

她笑了,说,我也这么想。

她让司机在果汁铺前面停车,我要付钱,她阻止了。下车后,我站在路边,隔一点距离看她跟果汁铺老板娘说话。她提着两杯半升装的西瓜汁走向我,递一杯给我。我提着西瓜汁,走在正午的太阳下,有些沮丧。我根本不知道眼前的是个什么样的人。

我不能喝西瓜汁,肠胃炎还没好,我说。

给你朋友喝,她说。

我一个人住。

那房子不是民宿吗?

今晚没客人。我停下脚步,说,你跟司机说,你是我妈。

他不会相信的。

你把他当NPC。

NPC?

游戏里面的工具人。

啊,这样啊,她想了想说,好玩吗?

这下问住我了,我仔细想了想,只好老实答道,有一秒,我想接着你的话说,别再提我爸了。

她笑了。

我突然轻松了,说不上为什么。

我俩一人提一杯西瓜汁,晃动手臂,在热烈的阳光下走回家。她让我想起某个我失去了的人,或者某部分被遗忘的自己。

我说,我有时候会忘了,比如,发型师问我贵姓啊,我说姓王,过了会儿他喊我王小姐,我却忘记自己跟他说我姓王了。真是烦恼啊。

啊,她轻轻扬起声线道,那你姓什么呢?

不姓王。

哪位姓王的小姐让你想冒充呢?

就是没有哪位王小姐值得我冒充,所以我才连个编出来的姓都记不住。

如果刚才你扮我女儿呢?

应该能编下去。

啊,不是编。

不是编是什么?

是想象。

为什么要对陌生人讲故事啊?

她笑了,说,啊,为了听对方的故事吧!

我笑了,停了几秒说,我以为我这种癖好不太对。

怎么会呢,她说,什么是对呢?

这样走着,聊着,我又快乐起来,甚至被激起了一点好胜心。先路过我的住处,我问她,我们还会见面吗?

她说,周三和周五以外都行。

我听见自己说“好”。

当晚,我从网上下载了焦安白的几本书,读到快天亮。重读让我意识到,高中时我只读懂了一部分,她的幽默感和讽刺才能,需要视野、知识和阅历才能抓住,而一旦抓住就有一种推杯换盏的愉悦。

我印象中她跟其他人都不同的地方,小时候说不出来是什么,这时看得清晰些了,在她之前,在她之外,没人把这些事、这样的事玩笑一般讲出来,不轻也不重,像有把钥匙插进匙孔,咔哒一声解开了隐形的手铐,绝望与慈悲都恰到好处。

她的成名作叫《梨》,是她三十八岁时发表的。发表后连着拿了几个奖,一位作家们都敬重的大作家是评委之一,他对《梨》的评语是:“那样生活,那样会话,那样体验着性,它轻轻地浮在一个潮流的泡沫之上,可以说它轻轻触摸着时代思潮的一端。”

故事背景在20世纪60年代的美国,一群三十出头的人,族裔各异,有男有女,有教授、工程师、文学评论家、天体物理学家、牧师、瑜伽教练、过气美人,还有故事的叙事者及主角梨,一名艺术系学生、专职太太。

不难推测这篇小说就是那时焦安白生活的局部及艺术加工。一群关系像浮云的人聚合在一起共度周末,他们之间有交错的性关系,却更像一个乌托邦大家庭。

结尾处,小说的主人公梨在通宵派对后走出家门,草坪上露水簇密,她光脚踩上去,在拂晓的薄雾中与路过的送报纸少年翩翩起舞,再回到家里,在熟睡中的丈夫额头落下一个吻,丈夫睁开眼,原来他一直不曾睡着,像已预知,抑或是在等待。

电影《小妇人》

焦安白笔下的人物总是在绝望的刹那又生出希望,或者说清朗强韧的生命力源源不绝近乎奇迹。但现实中,焦安白更像一个谜。关于她的生活有许多传言,不少跟她的小说混为一谈,久了后更难以分辨真真假假。

比如,如果在网上搜索“焦安白语录”,以下两句价值几乎两极的话会同时出现:

丈夫出轨的话,就捅死他。但是,给孩子自由吧。

婚姻乏味的话,加速成长总没错。

有的作家,你读他的书越多,就越能接近他,至少越能接近他在书中暴露或创造的那个自我。但焦安白,读一本,读两本,或者读完全集,你仍不能确定她到底是个什么样的人。

她的早期和晚期风格几乎断裂,不像是同一个人。早期那个在不同文明间穿梭,以异常敏锐的眼光观察人类的作家,到了晚期却回归古典与本土,对自我书写及其变种不再感冒,甚至不再有一本书以人类为主角。

也有一个甚少被提及的中期,那是20世纪80年代,焦安白从美国回来,作为她标志的幻想风格、诗的文体被急进的精神掩盖,她参与许多社会思潮的普及推广与具体运动,比如绿色环保、性少数群体、家庭暴力、自闭症儿童、失学女童。那段时间她小说写得很少,仅有的几篇也反响平平。

她的父亲,一位左翼作家、学者,在80年代末去世后,焦安白再度赴美。与外界揣测的不同,焦安白直飞阿拉斯加。那是她二十几岁时嫁给丈夫潘利雄,一位生物化学工程师后定居的地方。此前潘利雄虽没有跟焦安白一起回国长居,但跟许多夫妇不同,几年短暂分别之后,他们回归共同生活。

我趴在电脑前,身体已经很累了,脑子却很亢奋。有很多事我想问她,关于写小说,关于诗歌,关于舞蹈,关于戏剧,关于阿拉斯加的海洋、森林和鱼类,关于爱情,关于婚姻(如果我以后会有的话),关于女性的身体和感官,关于性,关于超自然。

我把她的一份自我介绍反复读了许多遍。那是她20世纪70年代在台湾一所女子高中演讲时被记录下来的语段,不是正儿八经的履历,却带着她的语气。

比如一开场,她说,1930年,我在上海出生。父亲投身革命,我七岁时才第一次见到他。由于父母的工作性质特殊,我不得不到处转学,到中学毕业时,我已经转了十多次学。

这些求学阶段的事实说完,甚至还没来得及说完,她淡淡转折,说,我喜欢学习,但不喜欢学校,反抗得最厉害的一次,差点被劝告退学。反叛少女并不少见,但十几岁时喜欢什么不喜欢什么,喜欢化妆还是幻想,这就不同了。

她的说法是,她中学时开始写诗,喜欢读波德莱尔、T.S.艾略特,也喜欢读左拉、莫泊桑。最喜欢契诃夫,因为他,她幻想成为一名女演员。

为了这幻想、这理想,她清早起来练功、压腿、倒立,训练身段,也吊嗓、唱曲。但她的理想无法实现,父亲不允许,战争时局不允许。她逃离家庭的办法是嫁人。

她结婚时,女同学们正准备上大学,而她才十八岁。结婚后,她随丈夫赴美。丈夫读书,她主要做太太,后来也读书,在威斯康星州立大学读戏剧,在华盛顿州立大学学美术。

讲到这里,她几乎像她笔下的人物那样调侃自己道,做人太太难免装模作样,说没有意义的话。美术和戏剧都不能完全满足她,她开始写小说。

1968年,她三十八岁,写出了《梨》。跟她之前默默无闻的两篇小说不同,这篇小说给她带来了好运气,出乎意料地大受欢迎。她直白地说,文学界的认可让她声名大噪,从此走上写作之路。

我合上电脑,只有一个念头:现在是周三早上五点十五分,离周四还有十多个小时。

出门前我用冷水洗了脸,反复考虑后穿了衬衫牛仔裤。这不是个好主意,虽然宽松的衬衫和牛仔裤完全掩盖了身体的曲线,显得中性、利落,但从我的住处走到焦安白的房子,不到五十米的距离,我的后背已经汗湿了。

周四下午三点,我等到手表的指针刚好走到位,伸出食指,按响门铃。开门的是个男人。我不知道怎么办才好。他称呼我郭小姐,后退一步让我进院子,再领着我往楼上去。

我紧盯他的后背、衣裤,过于好奇,过于紧张,以至于上楼看见焦安白后,完全忘记了我准备好的问候语和开场白。

她介绍道,这位是N大英文系的教授褚伟廉,她这次来N城,在N大中文系、英文系都做讲座,只是课程不同,在中文系讲现代小说,在英文系讲现代诗歌,诗歌部分的讲义在褚教授的帮助下会结成集子出版。她滔滔不绝,像是知道说什么我都会感兴趣,都会认真听。褚教授不说话,只微笑看着她说。

突然,她像是累了,或是别的什么,手里不再摆弄茶具,声音也兀地断掉,只静静看我,过了半晌才问我喜不喜欢英文现代诗。我老实答读得不多。她问那中文现代诗呢。我说喜欢《野草》,也喜欢穆旦的几首诗。她说她最喜欢诗,如果可以,想一辈子写诗,只写诗。

褚教授给她斟一杯茶,然后起身对我说,郭小姐,你们慢慢聊,系里有点事,我得回学校一趟,改天再聚。

他走了后,我琢磨这位长辈对我的态度,脱口而出一句,他是你的追求者吗?

焦安白笑了。

我直觉判断是,我说。

她把添了新茶的茶杯放到我面前,说,我们是朋友了。

朋友?

能跟我做朋友的,我都很珍惜。

我不太懂这句话是什么意思,于是不再说。过了会儿,我问她为什么会住在这里。

她说是朋友空置的房子,只要来N城,她都借住于此。她女儿在纽约,做建筑设计师。此外,她跟丈夫(她称呼他潘先生)也去美东,有时为了工作,有时为了旅游。

那么国内呢?我问。她说也去的,去北京、上海、甘肃。她说自己不喜欢讲课,多少道貌岸然,也不喜欢课后跟学生相处,怕他们太听信了她的话,误入歧途。

说到这里,她很大声地笑了。她的笑容让人难忘,以唇珠为起点向整个脸颊扩散、推开,面部肌肉平展,像靛蓝色幽深背景里一颗白色花苞猛地伸展开自己所有的花瓣,全然展露,花瓣推动产生的磁力与振动在空气中久久不散。

我愣了一下,不想自己显得很呆,随口跟她说起这个街区,废弃机场、夜市、河流、公园、旧民宅和风化区合构而出的奇妙空间。

她站起来说,不如出去走走,我们一起去走走。

她换上蓝色背心、卡其色短裤,像女童子军。我于是脱了衬衫,只穿着可外穿的吊带内衣走进炽热的阳光里。

她领我钻进一条偏僻的内巷,此前我从没走过。

巷口在社区花园和一栋低矮的日式木屋之间,灌木枝丫蹿高,遮掩了幽深的入口。绕过灌木丛,踩几步沙土地面,就踏入了水泥铺地的巷子。

起初,这巷子看起来像是民宅修建多年自然而然挤出来的通道,两侧不是围墙就是紧闭的大门,但越往前走,光线慢慢消失,抬头一看发现有顶棚,只是年久失修,加上亚热带的气候作祟,植物、青苔与藻类过度繁衍,让顶棚变成了深绿色,完全遮挡住光线,成了一条甬道。

就在光线愈加昏暗,所见近于无聊时,上一道小斜坡,巷子连通了一个人声鼎沸的市场。

一般的市场都呈方形或圆形,总之摊档纵横排布,方便顾客省时省力采买,但这市场只有一个行进方向,就是纵向。通道两边是规整的摊档,每家都点着光亮无比的白炽灯,灯泡外是市场通用、可增加食物色泽的红色灯罩。

无声无息地,我俩乘一叶扁舟行进在红色灯盏连缀而成的河道中,她坐船首,我坐船尾。我们不说话,偶尔停下来看一看,比如生鸡档整整齐齐码垛的三黄鸡、竹丝鸡之后一个浓妆而明眸善睐的老板娘,或者混合了晒干药草芳香与正在熬煮的青草茶飘散的苦涩味道的青草铺。

她不停,我也就不停,仿佛周围鼎沸的人声只是特许的背景音,而我们路过这里,只是为了前方。

我随手用手机拍照,屏幕从身体左侧移到右侧,又从右侧移到左侧,直至镜头追随她的背影。奇怪的是,她明明穿的是短裤,两腿行进却像带动空气做的裙摆,激起飘逸的薄雾,我按下快门。

渐渐地,沿途摊档招牌上的汉字挣脱、飘浮,它们字体敦厚,密密麻麻,大小不一,形制规整,舞动肆意。跟往常一样,只要在有字的地方,我再慌张也能扶着这些部首与偏旁,待它们结成隐形流动的墙,我倚靠上去,慢慢也就镇定下来。

很难说我们这样走了多久,我只觉得缓慢而漫长,等终于走到了市场的尽头,我深吸一口气,光线、气味、声响织成的幕布瞬间撤换,我们站在一条横向小马路边,树木高大繁茂,绿色统治的路面上金色光线从树叶之间旋级而下。

我伸手接住一片光斑。马路对面是阔大的运动场,跑动的少年们扬起红色的粉尘与我手心的光斑共振。

我轻轻啊了一声,像惊叹。

她扭头看我一眼,快步走向运动场。

我避开车流,紧步跟上。

少年们不像在跟棒球游戏,而像在拉扯风。他们的身体上绑着隐形的绳索,跑动不过是为了牵引风的流动。

球向我们这边飞来。我手眼不协调,准备躲,她却跑几步迎上去,半蹲着身子接球。球“噗”的一声掉在她手中。她转身,把球交给我。

我愣了一下,咬咬牙,用力将球掷出。

棒球在红色球场与蓝色天空之间划出漂亮的抛物线。又是“噗”的一声,少年接住球,手碰了碰头,向我们敬礼致意。

两声噗像音阶与音阶之间的休止符,似乎此前我们漫长的行进都只是前奏,只为了来到这里,从奔跑的少年手中接住一个球,传给身边人,再用力回掷。

没法解释我怎么做到的,如何瞄准,如何躬身,右臂如何带动上半身用力抛出,我从不这么做,我以为我不能的。

我胸口堵住的地方突然有了一个小小的气孔。不知道是怕自己漏气,还是怕被不属于我的气体淹没,我捂住那地方,食指摁住气孔。

我很想告诉她一切,但又觉得无从说起,只听到自己说了句:“你相信驯服吗,你被驯服过吗?”

“小王子和玫瑰吗?”

“嗯。”

“王子的话,我更喜欢王尔德写的王子。一颗铅做的心。”

“铅做的心也会裂成两半。”

“然后他就可以快乐地融化了。所以是快乐王子。”

“快乐吗?他失去了眼睛,心破成两半,最后被人推倒。”

“燕子懂他啊,燕子理解他。”

“这算是爱吗?”

“是不是爱,能不能叫作爱,有什么关系呢。”

“有时候我觉得自己什么也不明白。很多事发生了,我努力想弄清楚,可我越努力,就越弄不清楚。”

“那也许就有一点接近爱了吧。”

“是吗?”

她停顿一下,然后说:“我越来越不知道。这不是你的问题。这不是一个问题。”

“什么才是问题?”

“问题也许不重要,重要的是感受。你没法绕过过程。有下次吗,也许有,也许不会有。但怎样都好,你比之前多了解了一点自己。”

“有时候我恐惧了解自己。”

“哈,想听点带劲的吗?”她掏烟出来,在大风里费劲点燃。

我看着她点头。

“桑顿·怀尔德写过一段台词。男主角说,我爱你。女主角说,我说的是永远!永远!这里面有个二律背反,笃信永恒的人、渴望永恒的人,以及永恒不可能在任何一个作为对象的人身上实现。”

“因为人都是会死的?”

“如果一开始就看到尽头,奔着死亡而去,年轻的天真的爱人们啊,还会愿意吗?会一直愿意吗?”

“所以罗密欧与朱丽叶必须死。”

“但怎么说,有一天,有一刻,你会发现你体内的太阳系、银河系,你体内的恒定宇宙。”

说完她扔掉烟,踩灭,转头对我说:“我是不是太说教了?年纪大了老管不住自己,这点不好。”然后笑了。

落日余晖中,我们一人踩一辆市政单车回家。等红灯时,我停下来,单脚撑地回头看她。

她双手放开龙头,做了个拥抱太阳的姿势。

太阳就在她身后,很快就要掉落直至消失,红得很温柔。

光从她身体的边界线之外扑向我,照拂我,部分光被她阻挡了、吸收了,但并不妨碍,我们都拥有整个太阳。

电视剧《住宅区的两人》

晚上,房东意儒来察看房子的状况、换床单,明天会来新房客。我坐在院子里的石阶上发呆。

夜八点,灯火通明。意儒的脚掌嗒嗒嗒在屋内踩出些声响。我“啪”的一声合掌,打一只蚊子。

院子里杂七杂八种了十来盆植物,夜愈深,香味愈浓。意儒哗哗拉动纱窗,走出来,端一个陶土盆放在我边上,又从洗衣机旁边掏出个半米见方的大纸盒,手伸进去抓了把枯草样的东西出来。枯草塞进陶盆里,意儒点火,烟闷着燃起来。

“这是什么?”我问。

“艾草。”

“蚊子没死我先熏死了。”

意儒瞪我一眼。

“这巷子里住了那么多人,真没想到。”

“对呀。”

“我认识了一个特别有意思的邻居。”

“男的女的?”

“女的。”

“怎么个有意思法?”

“原来我已经认识她很久很久了。”

“嘁。”

“怎么?”

“说人话。”

“原来我翻来覆去想不通,只是因为在别人的故事里找不到我自己的故事。”

“要死啊你。说人话。”

“我有感觉了。”

“呦。”

“我觉得我要好了。”

“那要不要跟我去联谊?”

“现在不太想认识人。”

意儒笑了:“我不信。”

“我也不信。”我也笑了。

意儒走了后,我掏出手机,看着界面上那条已经打出来但没有发送的信息。说想念是容易的,可说出想念后,是什么呢。

记忆的碎片闪着荧光,忽明忽灭,我双手合拢,像拍蚊子一样想要扑灭它。就在我的手掌手臂带出轻微的气流时,我突然看到混合了记忆、想象的他的样子。

我伸出食指,空气带电。我画那轮廓。线条花火般噼啪闪动,流动的情绪近乎哀悼。

失去是什么呢,如果他的轮廓上长出虚构的羽翼。是米开朗琪罗让亚当的指尖在穹宇中伸出,是若干世代后宇航员在失重的太空中彼此轻轻碰撞后脱离,是告别,是断续的永续。

旧的记忆中生出新的想象,我知道,我开始重构他,或者说,他开始以虚构的形式存在于我的身体里。也就不再有别离。我开始真的爱他。

那天晚上我没怎么睡,三点钟醒了后,到一楼坐了坐,打开电脑,写下了我的第一篇小说。

本文摘编自

《肯定的火》

作者:郭爽

出版社:译林出版社

出版年: 2025-4

编辑 | 十六

主编 | 魏冰心

知识 | 思想 凤 凰 读 书 文学 | 趣味

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6