在博物馆如繁星密布的巴黎,布德尔博物馆没有卢浮宫的熙熙攘攘,没有奥赛博物馆的热闹迷人,也没有埃菲尔铁塔的拍照打卡点,但她却让人感到很亲近,因为可以悄然走进一位艺术巨匠的真实世界。

法国雕塑家埃米尔-安托万·布德尔Emile Antoine Bourdelle(1861 - 1929)是二十世纪极具影响力的雕塑家之一,作为罗丹的学生兼助手,他也是一位真正的诗人,一位内心永远充满激情的艺术家。他培养过留法时期的吴大羽,影响了张功慤。本文为作者访巴黎布德尔博物馆所记。

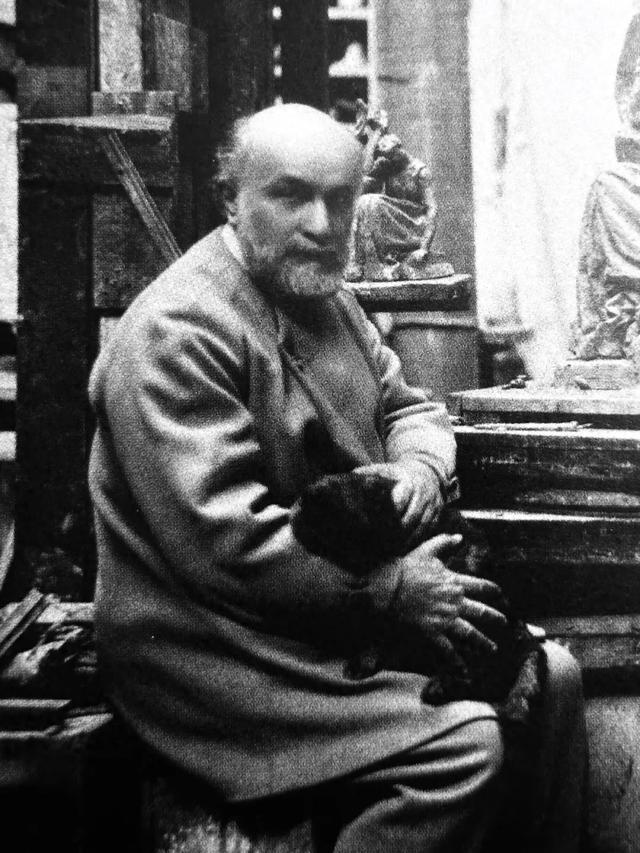

埃米尔-安托万·布德尔 Emile Antoine Bourdelle (1861 - 1929)

布德尔《伟大的战士》青铜

埃米尔-安托万·布德尔Emile Antoine Bourdelle(1861 - 1929)在塑造现代雕塑语言方面发挥了关键作用。他的作品具有建筑般宏伟的力量,为现代艺术带来了新的表现力和结构深度,从而为公共和纪念性雕塑确立了时代的方向。

布尔德尔出生于法国西南部城市蒙塔邦。他最初的职业生涯深受古典和中世纪艺术形式的影响。然而,从 1893 年到 1908 年期间,他担任了罗丹的助手,这段经历使他成长为一名成熟的艺术家。他吸收了罗丹的情感张力和丰富的表面质感,同时也逐渐形成了自己独特的艺术风格,这种风格更倾向于结构的严谨性、象征主义和神话般的宏伟感。布德尔的一项重要成就在于他对“大型雕塑”的重新定义。在那个公共雕像逐渐变得形式化、模式化的时代,他赋予这些雕像以大胆、神秘和富有心理内涵的特质。

2025年6月5日,我带着根据布德尔生前对生活与艺术随感文字而整理的《艺术家眼中的世界》一书,来到巴黎拜访其花园庭院式博物馆,这本书是1990年版的中译本,从那时我的阁楼时代一直保存到现在,是我青年时期经常翻阅学习的“艺术宝典”,现在偶尔翻翻也会有新的发现和启迪。

布德尔博物馆(Musée Bourdelle )已是第二次来拜访了,上一次他的石膏模型大厅尚在布置整修中未对外开放,这次已修葺一新。对我来说,拜访布德尔博物馆也是一次“艺术朝圣”,他培养过留法时期的吴大羽师,影响了先师张功慤先生,也有着我小时候学画时的记忆……

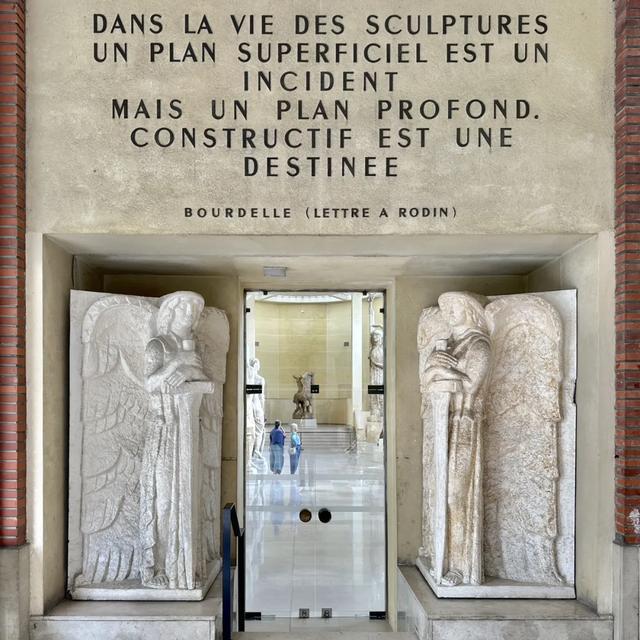

全尺寸石膏模型大厅入口

布德尔《举剑战士》青铜 与罗丹、马约尔并称欧州三大雕塑支柱

在西方艺术史的发展长河中,19世纪末至20世纪初是雕塑艺术发生巨大变革的关键时期。那个时代,三位法国艺术家的崛起重塑了雕塑的面貌,并为现代雕塑奠定了坚实的基础,他们是奥古斯特·罗丹Auguste Rodin(1840-1917)、安托万·布德尔与阿里斯蒂德·马约尔Aristide Maillol(1861-1944)。

三位雕塑大师不仅在风格上互为回应,在艺术史的位置上也构成了一种传承与对话的关系,即罗丹打破传统,开启现代雕塑的大门;布德尔在张力与纪念性之间架起桥梁;马约尔则在形式主义简化的方向上深入发展···他们共同确立了雕塑不再是古典复制品,而是一种具备创造性表达和独立价值的现代艺术形态。无论是情感、力量还是形式美的追求,三人虽艺术风格各异,却都为二十世纪雕塑的发展铺平了道路,共同推动雕塑从古典主义束缚中挣脱,走向更自由、更个体化的艺术表达,直接影响了后来的亨利·摩尔、布朗库西、贾科梅蒂等一代艺术巨匠。

罗丹是雕塑艺术革命的大师,在布德尔进入其艺术圈时,他已然成为了艺术界的一位巨擘。布德尔进入工作室时已受过训练且艺术风格独特,以英雄式、建筑式的造型为基础,既受到古希腊雕塑的启发,又受到哥特式建筑的影响。

罗丹赏识布德尔的才华,给予了他一种在师徒关系中罕见的自由。布德尔参与了罗丹的几件重要作品,包括《维克多·雨果纪念碑》,但始终保持着自己的创作实践。这种双重身份,既是合作者又是独立艺术家,使布德尔既能吸收罗丹富有表现力的活力,又能锤炼出自己更严谨、更具纪念性的艺术语言。

尽管罗丹的雕塑作品热衷于情感的直接表达和运动的错觉,布德尔却追求清晰、力量和宏伟,他们不同的美学观念并未引发冲突,相反,这种艺术上的交流丰富了他们各自的作品。罗丹对形式活力的强调给布德尔留下了深刻的印象,后者将其融入了自己对雕塑纯粹性和象征力量的追求之中。布德尔的《拉弓的赫克利斯》(1909 年)或许是其最具代表性的作品,它体现了这种融合。人物的肌肉张力和线条活力彰显出罗丹的影响,然而整体造型结构严谨、富有神话色彩且充满英雄气概,则明显有别于罗丹那动荡不安的表面效果,强调了雕塑的“建筑性”与“纪念性”。

布德尔《拉弓的赫克利斯》青铜

年轻的雕塑家布德尔后来宣称要独立发展,但他和罗丹之间仍保持着相互尊重的关系。布德尔尽管决心走出自己的道路,但始终承认罗丹对他有着至关重要的影响。他们的关系并非模仿,而是演进。布德尔继承了罗丹的革新成果,并在此基础上加以发展,开创了一种新的雕塑表现语言,连接了罗丹十九世纪的浪漫主义风格和二十世纪初崭露头角的抽象主义。罗丹与布德尔之间的联系代表了现代雕塑中最重要的艺术对话之一,通过他们相互交织的遗产,两位艺术家都帮助重新定义了雕塑的可能性,并在现代艺术史中留下了不可磨灭的印记。

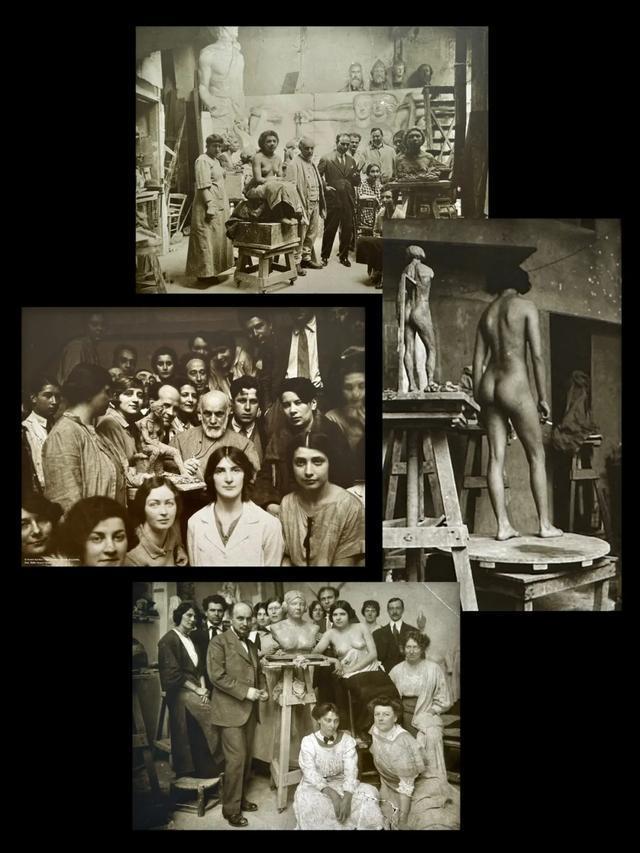

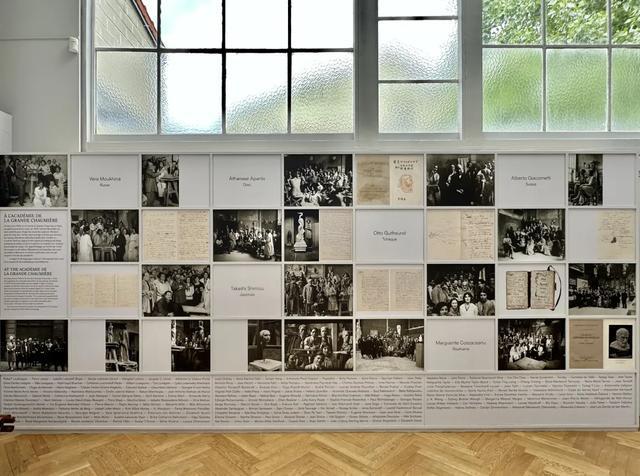

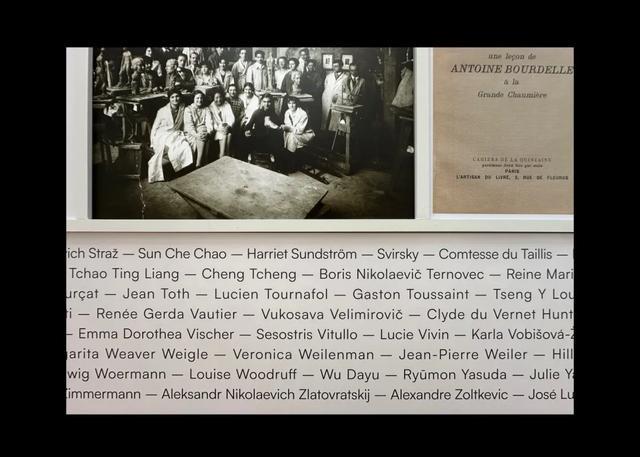

当布德尔离开罗丹工作室时,他已是一位颇具影响力的雕塑家,并且后来在大肖米埃学院成为备受尊崇的教师,培养了亨利·马蒂斯、阿尔贝托·贾科梅蒂以及薇拉·伊格娜吉耶芙娜·穆希娜等未来的大师,我在博物馆大肖米埃学院的学生名单墙上都找到了他们的名字。

“布德尔是整个一代人的思想导师,他帮助引导他的学生们发现认识自己艺术创作的道路和源泉,教给他们在创作中自由和胆量、充足的自信心和坦诚、宽宏的胸襟。鼓励他们发现和运用自我的天才去创造开拓一个无限发展的艺术领域,培养他们恪守艺术家思想的准则和对自然真实的、永不疲倦的探索精神。”

大肖米埃学院工作室照

大肖米埃学院学生墙

贾科梅蒂《穿着羊毛夹克的迭戈》与穆希娜(前苏联)《工人和集体农庄女庄员》青铜

记得上世纪八十年代后期,每个礼拜天下午,我都要去上海五原路上我老师张功慤家讨教。有次谈到欧州雕塑,他突然问我罗丹和布德尔,你更喜欢谁?忘了当时我是如何回答的,那时十多岁的我可能会回答“都喜欢”,张老师继续说到:“我更喜欢布德尔,因为他的雕塑更有力量!”

布德尔《拉弓的赫克利斯》石膏模型

布德尔与《拉弓的赫克利斯》模特工作照

接着我们聊到了布德尔的著名雕塑《拉弓的赫克利斯》,功慤老师说这件人物拉弓造型充满着“气势和力量”,一曲一跪的双腿和一直一弯的双臂的组成了拉弓发力的瞬间姿态,虽一直臂持弓,但无弦、无箭,让此处“虚无”的空间既充满了想象,又营造了无限张力,将神话英雄蓄力射箭的瞬间凝固成一场震撼的能量。继而,他给我讲了庄子《列御寇为伯昏无人射》中讲述的一则“不射之射”的寓言故事。那时我刚好看过根据庄子这则故事改编的上海美影厂动画片《不射之射》,片末一句“至为为不为,至言为无言,至射为不射,不射之射”点出技与道的至高哲学境界。

功慤老师说:“布德尔的这件拉弓雕塑,以及庄子寓言,让我领悟到了我的绘画也可以是'不画之画'”。所以,早在五十年代,张功慤与其师吴大羽的交往中,常常会谈及老子、庄子的哲学观点,在老庄思想的影响下,就奠定了功慤师“不画之画”的艺术理想,画面上注重空白、留白,让空灵处也聚集力量,加之笔触运动的力量和变化,使得画面千变万化,而非只是固有的描绘对象,让艺术表现在抽象形态中有具体造型,在具像造型中又有抽象含义···

在《艺术家眼中的世界》书里,布德尔多次提到了“概括”,从古代艺术中“概括”规律,从自然中“概括”美妙形式,以至艺术作品本身也需要“概括”,由此我想到了吴大羽先生,吴先生在他众多学生们中被起绰号“吴大体”,因为在课堂教学中,他挂嘴边最多的口头禅就是“抓大体”,要求学生们绘画要有整体感,不要一开始绘画就追求零碎的细节和炫耀技巧,强调不要被细枝末节蒙蔽了眼睛,要把握画面的整体结构和内在精神。

对布德尔“建筑性”这种结构法则的领悟,在吴大羽笔下化为了一种强烈的“构筑感”。他后期抽象作品,那些奔放的、如金石般铿锵有力的笔触并非无序泼洒,而是如建筑师般在画面上进行着精密的“营造”——浓烈而厚重的色彩块面相互挤压、推搡、支撑,仿佛在平面空间里进行着力的角逐与平衡。观者能清晰感知到画面内部那股被精心结构起来的、蓬勃欲出的“势”。他笔下的“势象”,正是布德尔所强调的西方理性结构意识与中国传统艺术气韵生动、笔走龙蛇的书写精神的完美结晶。

学生名单墙上的"Wu Dayu "(吴大羽)

我在布德尔博物馆大肖米埃学院的来自世界各地的学生资源库名单墙上找到了“Wu Dayu”(吴大羽)的名字。1922春,吴大羽赴法自费留学,学习半年法语后,考入巴黎国立高等美术学校,1923年转入大肖米埃学院布德尔工作室学习。大肖米埃学院成立于1904年,1909年开始发展壮大,布德尔被邀请来教授雕塑课程,每周来一次,纠正学生们用裸体模特创作的作品。在这里,他培养学生的观察和思维能力,以及眼睛和心灵的觉醒,并传授了绘画和雕塑的实践基础,重点是对人体结构的分析。此外,还会安排参观博物馆和艺术展览。他那具有独特性的教学法、国际视野的课程面向初学者和资深艺术家开放。从这样一个丰富的资源库中,他还招募助手。

吴大羽在大肖米埃学院学习期间,亲历了布德尔的教诲,不仅为他之后的绘画创作奠定了现代主义思想基础,也获得了现代艺术教育理念,回国后大羽师担任了杭州国立艺专西画系主任,通过启迪心灵,点亮眼睛培养了一批具有现代思想和意识的杰出画家,学生中除了张功慤,还有赵无极、朱德群、吴冠中、丁天缺等人,他被尊为中国现代主义绘画宗师和现代艺术教育奠基人。

布德尔在工作中(资料)

布德尔博物馆的花园及长廊

花园庭院式雕塑博物馆

“安托瓦尼•布德尔博物馆,是一个坐落在巴黎蒙帕那特最美丽、优雅的艺术殿堂。在那些曾经是雕塑大师工作室布置成的展厅里,在幽静、清僻、花草锦簇的庭院中,在繁花盛开的古老栗树沉沉的浓荫下,在面向着巴黎湛蓝无际天空的艺术画廊中,布德尔的名字和他的作品永远地释放着迷人的光彩。

在这里,我们可以看到那些出自于这位大师之手的雕塑有着怎样非凡的艺术震撼力啊!《贝奈洛普》具有古典雕塑那种优美典雅的比例,它表现了处在梦境中的女性头部轻轻地依靠在自己的手臂上那一瞬间的人体动作,刻画出了一个均匀丰盈的美妙形体。另外一组力作《力量》、《雄辩》、《自由》和《胜利》,以高傲的姿势耸立在《阿维尔将军纪念碑》的周围。《拉弓的魅克利斯》具有庄严宏伟的气势和力量,充满着英雄主义的气概,这一美妙绝伦的作品,是他年青时代艺术灵感进发和创作激情喷涌的产物,赫克利斯准备朝苍莽高远的天穹发射他那支看不见的致命利箭。而伟大不朽的音乐之魂贝多芬正在垂首倾听着发自灵魂深处的呼唤,当灾难降临、痛苦叩响他命运之门的时候,他以超人的意志扼住了命运的咽喉。在他那张悲怆的面孔上,闪烁着一道犷野顽强的目光,伴随着他骚动不安的灵魂,被永远地浇铸在青铜的痛楚里和雕凿在大理石的喧嚣中···”——这是《艺术家眼中的世界》描写的布德尔博物馆及布德尔雕塑作品的景象,也是我这么多年来心心念念的地方。

保留的原始工作室

保留的原始工作室一角

这座博物馆由布德尔的故居和工作室组成,布德尔从 1885 年起在此生活和工作,1929年逝世后,他的家人和朋友将其工作室捐赠给巴黎市政府,于1949年对外开放为博物馆。如今,这里不仅展出布德尔的大量雕塑、素描和绘画作品,还保留了他原始的工作场所和生活空间,木制天花板、高大的窗户和散落在房间各处的泥稿与石膏像,让人仿佛穿越时空,置身于一位艺术家的内心世界,感受大师艺术创作的魅力和能量。

虽然之前十多年来我到过巴黎多次,但都无缘参观布德尔博物馆,不是时间不够,就是到了却阶段性闭馆。2023年那次来,博物馆开着,可全尺寸石膏模型大厅还在修缮布展中,留下遗憾。这次拜访时间充裕且全馆开放,不仅可以轻松仔细观赏各个展厅和花园,还在馆内Le Rhodia餐厅坐下喝了下午咖啡,这里原来是布德尔的女儿Rhodia Dufet-Bourdelle的旧公寓。这个空间由装饰艺术大师Michel Dufet于1947年改造,可以俯瞰博物馆内部花园,后经过重新设计,现在是一个L型大露台和室内餐厅。

在博物馆如繁星密布的巴黎,布德尔博物馆没有卢浮宫的熙熙攘攘,没有奥赛博物馆的热闹迷人,也没有埃菲尔铁塔的拍照打卡点,但她确实让我感到很亲近,因为她让我悄然走进了一位艺术巨匠的真实世界,石膏模型大厅气势开阔如雄伟殿堂,工作室粗陋质朴如大师刚在这里放下手中带着泥灰的工具,庭院花园各种铜像不经意摆放又错落有致···穿行于博物馆花园和各个展厅之间,那些大大小小不同材质的雕塑在自然光线下投射出深沉的影子,像是在低声述说着时代与灵魂的故事。布德尔的艺术及思想关注人类命运和情感,端正典雅亦庄严宏伟,更追求精神的升华,这座略显低调的博物馆,承载着雕塑艺术的沉甸与光辉,静谧而充满力量!

在这里,我体会到了一种静默而深远的对话。这里没有浮夸的喧嚣,只有与艺术真诚的对视和心灵的回响,不动声色,却已深入吾心。

“我始终保持着一个主宰梦幻的灵魂。我们的生活是丰富而深刻的,人类内心的精神生活取决于我们对自己力量的深刻认识”——布德尔如是说。

2025年6月27日

布德尔《山陀之死》石膏

布德尔《波兰之剑》石膏

布德尔《贝奈洛甫》石膏

布德尔《阿维尔将军纪念像》石膏

布德尔《胜利》石膏

布德尔工作室全景

布德尔工作室场景

布德尔工作室场景

布德尔工作室场景

各种布德尔雕塑摆件陈列

布德尔雕塑摆件陈列

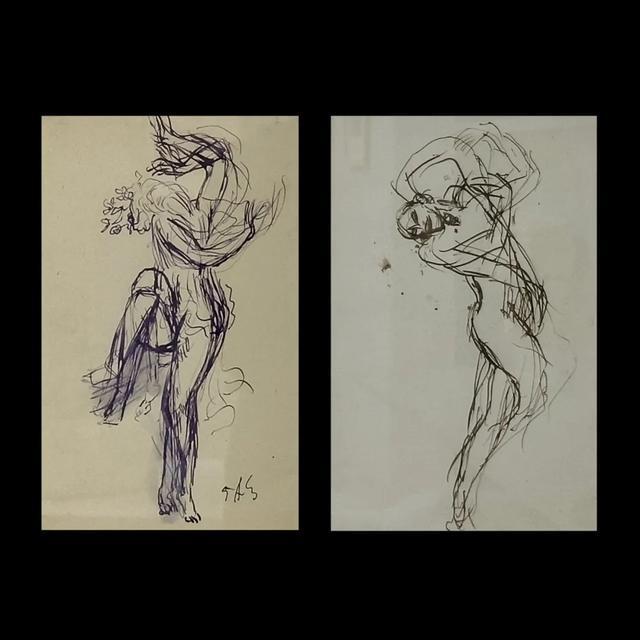

布德尔素描线稿

布德尔香榭丽舍剧院的壁画研究/水泥上颜料

(作者系华东师范大学现当代艺术研究中心研究员、上海视觉艺术学院客座教授)

来源:奚耀艺

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6