【导读】6月21日,文汇讲堂176-4“全球南方在文明交流中共振与互鉴”在上海外国语大学举办。该校上海全球治理与区域国别研究院执行院长杨成主讲,并在圆桌环节与上海市区域国别学会会长姜锋、该校跨文化研究中心主任顾力行(Steve J. Kulich)和巴基斯坦国际文化遗产管理委员会成员纳西姆·汗(Nasim Khan)展开圆桌互动。近180位听众现场参与,上观APP等五个平台直播,1.5万人次观看。

现将内容整理为主讲上下、圆桌上下、提问、快评等,此为圆桌上篇。

文化自觉与文明互鉴的张力

姜锋

杨成:在变乱交织的全球转型大背景下,各国的文化自觉意识明显加强并提出各种“伟大复兴”叙事,这可视为是它们面对国际失序作出的一种主动调适行为。问题是,当文化自觉逐渐成为普遍共性时,如何避免过于凸显自家文明而看低其他文明,从而回到传统的单向等级制之路?

*让cooperation来替代confrontation

姜锋:确实,现在文化自觉非常突出,它有两个方面的意义。一方面,只有文化自觉到一定程度才能真正了解世界,知晓了自己所处方位、明确前行目的地后,才能更好地看清其他方向。另一方面,世界各国文明现在越来越处于文化自觉之中,中华民族、中华文明也在此过程中,认识世界就成为我们所有能力中非常重要的一部分了。不仅是认识上海,还要认识中国、亚洲、全球。

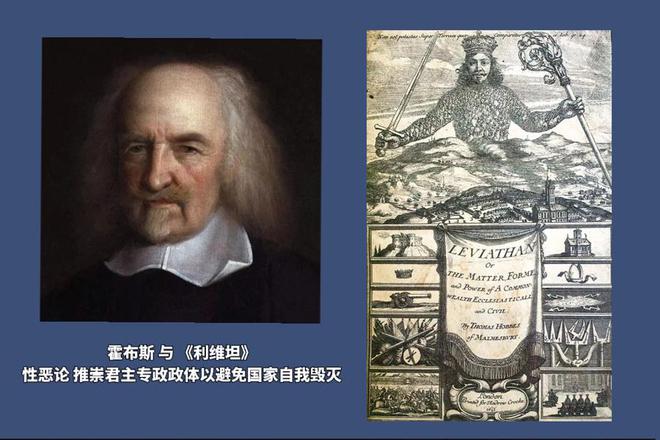

17世纪欧洲政治哲学家霍布斯提出性恶论预设、利维坦君主专政国家政体

我研究欧洲,关于人性,他们相信“人和人是狼”的理论,下一句是“人与人比狼还贪婪”,因为狼只管今天吃饱就行了,而人还会谋划明天和后天。在此基础上形成的国与国之间的理论就会催生出“以我为中心”“绝对安全”逻辑,是零和博弈。但这套几百年前的西方理论主导的国际关系,并没有给世界带来持续和平与繁荣。

欧洲在冷战之后也曾希望超越对抗性思维,特别是德法两个百年宿敌以融合性的思维超越了历史恩怨,给欧洲带来战后几十年的和平与发展。但现在欧盟提出“重新武装欧洲”,冲突和战争又回到欧洲。用一个词形容,即又回归了对抗,confrontation。中华民族提倡融合或包容的思维,也有一词,即合作,cooperation,因为看到前一个C的失败而遵从了后一个C。如果能真正汲取历史教训,就能在包容性、合作性文化自觉下预防从后一个C滑向前一个C。

欧盟的“重新武装欧洲”计划与中国的文明包容性

*如何找到中间地带?需要跨文化的交际

Steve J.Kulich:有几点非常关键,要理解自觉,首先要了解我们自己的文化,很关键的一点是要超越单一的自觉,迈向多元的自觉。我们经常说一个词,即文化身份,每个人都有很多身份,从这个身份到各种身份,从我到我们到咱们,我通过什么方式与你的身份连接?因此多元复合的身份非常重要。

西方的思维方式的确非常二元化,中国阴阳、太极图是一体化,但是白中有黑,黑中有白,有一个中间层。反观现在的美国,分裂为民主党的美国和共和党的美国,非黑即白,非左即右,没有中间层或中间派,形成两个冲突的文化。德国现在有三种文化相互掣肘,中间派、非常艰难的民主党、极为激进的右派。

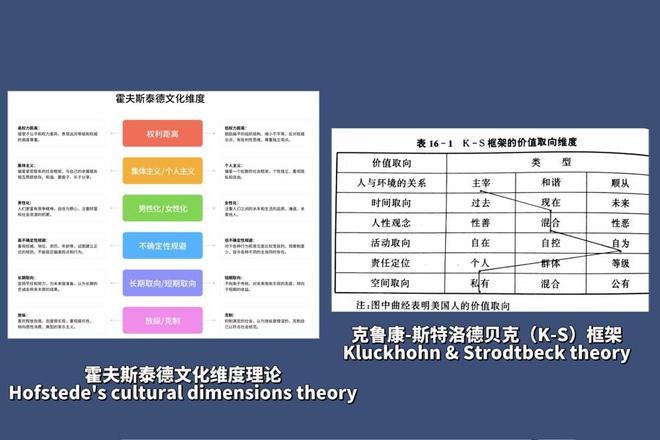

如何找到重叠空间?这就需要跨文化的交际。每个人有不同的身份,我们必须通过不同身份理解不同的人,这来自自内而外的思维,所以,我们要改变我们的思维方式。我非常喜欢“一分为三”的方式,从左从右之外还有中间层。因为这不像人类历史学家霍夫斯泰德所划分的那样,集体主义或者个人主义所有事物处于二元对立的状态,而更近似克鲁康-斯特洛德贝克(Kluckhohn & Strodtbeck)框架所说有一个政治倾向值域,有极左有极右,但还有越来越壮大的中间派,大家应该更努力地向中间走。

霍夫斯泰德的文化维度模型的二元对立性与克鲁康-斯特洛德贝克(K-S)框架的一分为三 来自网络

*破除信息茧房,就是要拥有第二、第三方观点

杨成:人存在多重身份,国家从不同的尺度看也有不同身份,其中文明维度的国家身份日益获得更重要的关注。多重身份是实然,文明互鉴是应然。那么,一个国家的多重身份与另一个国家多重身份可以相互对话吗?尤其是在数字化时代,信息茧房正在推动二元对立甚至政治极化,这一现实态势和历史趋势似乎日益固化。在此情况下,跨文化的交际能否破解?

Steve J.Kulich:你说的现象我感同身受。我刚去德国和美国各两周,在美国,朋友会问你看福克斯新闻还是CNN(美国有线新闻),因为不同的平台代表着不同的立场。如果只看福克斯新闻,这样的人通常会被视为不愿意进行交流互动的同义词,因为这类观众坚持认为自己看到的新闻就是真相。

在数智时代,大部分人从自己想要的频道上看新闻,而AI帮助他们巩固了观点、加剧了极化的现象。其实,我们更应该有一个第二或者第三方的观点。以使用ChatGPT或DeepSeek为例,我通常会问三四个问题,其中必须有一个相反的问题让它回到平衡,不然它有内嵌语言偏见,就形成信息茧房。在德国,我和家人每晚都要看两个不同的新闻频道,以了解不同的观点。国家可以人格化,从我的体验看,尊重多样性,信息多元化,是不同国家间打破信息茧房,获得客观理解的必由之路。

*一种身份认同就是尊重一种文化价值

纳西姆·汗

Nasim·Khan:此刻我看到面前的观众就仿佛看到一个花园,里面有美丽的脸庞,但都各不相同,显然来自于不同的文化背景,这正是人生之美。文化身份认同是必要的,但不应互相冲突,也不应有高下之分——你们的身份认同就是你们各自的文化,这是非常宝贵的。

以我为例,我来自巴基斯坦古犍陀罗地区,远古历史时期它就开始进入动荡,持续了几个世纪。我们丧失了自己的身份认同,而被许多不同的文化价值所主导,在尊重其他文化价值的同时,我们也在失去自己的价值。比如,我们都已经忘掉父母是如何做饭、如何吃饭,甚至连说话的方式都借鉴了外部模式。我儿子喜欢用筷子吃饭,我用刀叉,而不是像先祖用手指直接抓取食物。用刀、用筷各有优势,但不要忘记我们的文化曾经是直接与食物接触的。

我们在学习他人文化时,要有对自己文化的尊重意识,这样,我们才能受到文化的滋养。我们不应该说某人是否文明(civilized),而应该说他是否有文化内核(cultured)。历史上,很多文明因为丢失了文化认同而消亡。当下社交媒体上多为负面信息,大部分是源于今天的国际社会缺乏对其他文化的尊重,导致冲突不断。所以,我们要多去读读历史,它在一定程度上可帮助我们理解今天这些问题——歧视、贫穷、冲突等。历史可以帮助我们分清对错。

现场180位听众来自不同领域

*多会说一种语言,就多体会一个世界

杨成:刚才讨论到身份认同,身份认同与文化自觉紧密关联,各位反复强调我们要尊重其他的身份,使得多个身份相互并存,并且相互促进,这似乎是一个知易行难的洞察,具体怎样才能做到呢?

姜锋:世界很复杂,也丰富多元,我们应该要保持第二、第三个视角,如何做?多一门外语,就多一个视角,两位外籍教授在家和孩子都是多语言交流,我本人也是。学外语能让你有更多机会认识更多的世界,或者认识世界的更多方面。说得绝对一点,你说的语言越多,你体会的世界越多,你获得的知识享受也越多。AI不能完全代替外语,AI永远也代替不了你生活的快乐和你的观点。

*淡水鱼能存活于海水吗?人有文化适应性

杨成:《红楼梦》里有妙玉和宝玉书信往来的精彩片段,一个署名槛内人,一个署名槛外人。我们在刚刚的讨论中也反复触及多元视角的问题,这同宝玉与妙玉的故事颇为类似。而变换视角最关键的是如何处理主位视角和客位视角的关系。请问顾教授,在具体的文明互鉴过程中,主位客位的互换能带来哪些好处?

Steve J.Kulich:视角互换难度很大。我不想讲抽象的大道理,请允许从我女儿的故事讲起吧。

顾力行

她做跨文化学习,想要画出家里的跨文化图像。她画了爸爸,美国人、教师;画了妈妈,德国人、医生;画了外婆,中国人;又画了自己和妹妹。她最后给这幅画赋予了“美德中”的标签。所以,我同意姜会长对 AI时代人们更需要学习外语,更需要培养多语能力的精彩论断。你会说三种语言,就必然会影响到身份认同,我女儿认为她不是单纯的德国人、美国人、中国人,而是三者的结合。上大学时,她决定去荷兰,因为在那里她是外国人,她想学习如何做外国人,后来她又去德国,在那里教英语和数学。我女儿的故事的关键点在于,身份认同的不断发展和语言学习相关。

我是小男孩时也不知道什么是文化,后来我开始全球旅行,体验从台湾到新加坡的日常生活,在厦门大学读博,再到上海工作。每到新的地方就学习新的语言,我开始真的理解我的美国身份到底意味着什么。

在跨文化学习中,人像水中鱼,把你从水里捞出来才会意识到你需要那个身份,就像把淡水鱼放到海水里会出现问题,但可以逐渐减少水中盐分让它适应。我们都有文化适应的能力。但由于每个人都有固有的文化背景,确实会面临很大挑战。

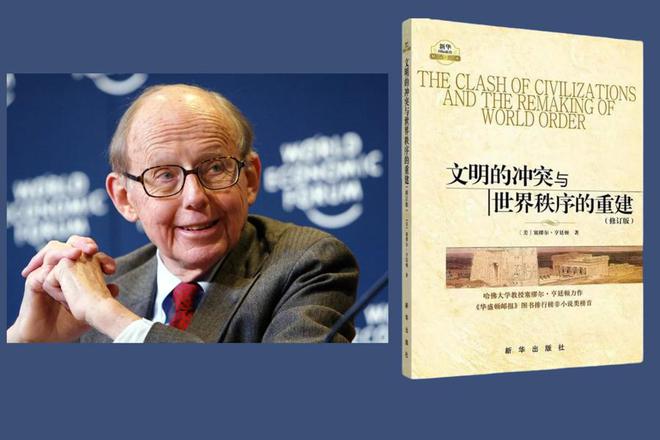

对于亨廷顿的文明冲突理论,多数人持保留态度。作为跨文化交际研究者,我们认为通过交流互动,通过到新的地方体验他人的文化,是可以学习新事物、接纳新文化,并克服文化偏见,实现持续的适应力的。所以跨文化交际可帮助我知道你、理解你、欣赏你,且共创新事物,这种共创的文化才是文明互鉴。

美国学者亨廷顿在20世纪90年代提出了“文明冲突论”

全球南方形成共同的身份

杨成:“全球南方”国家政体类型不同,发达程度不同,资源禀赋不同,经济体量不同,社会文化结构不同,具有丰富的复杂性。未来有无可能通过文明互鉴的方式形成真正的共同身份,不仅仅在反霸权、反西方中心主义上有共同立场,而是在更多的问题上形成更多的立场?

*今日中巴走廊古犍陀罗地区,留有13种文字

Nasim Khan:当然可以,我是考古学家,从区域考古的证据、从历史角度来回答这个问题,特别是中巴关系的角度。从PPT展示的画面中,我们可以看到中国和犍陀罗地区之间很久之前就有一些直接联系。丝绸之路并不是一条路,它有很多支线,巴基斯坦北部就有一条支线与中国相连。

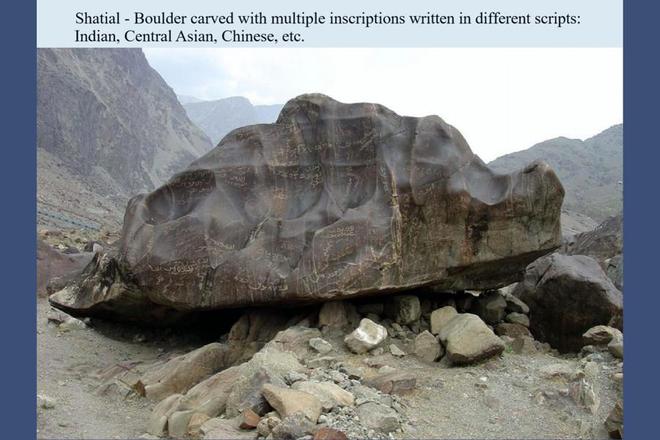

我特别感兴趣的是沙提亚(Shatial)区域,这里有四万多件雕刻,有不同字体的四千多个文字。比如这块大石头上,有不同字体的雕刻,说明它不是一个人的作品,是许多人经过这里,把他们的名字、想说的话写在上面,由此产生三个问题,什么时候?谁?为什么?迄今我们至少找出13种不同字体,这可能是当时贸易路线上的聚集地。这个古犍陀罗区域很难进入,它附近有条河,在河的上方是联通中国和巴基斯坦的喀喇昆仑公路,这是两国政府和人民共同努力的成果。

沙提亚(Shatial),巴基斯坦北部五大岩刻之一,刻有印度文、中亚文字、中文等多种文字铭文的巨石, 纳西姆·汗教授提供

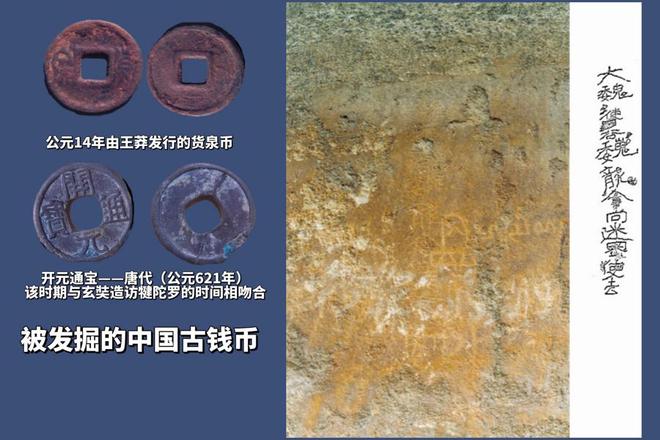

因为位于中巴边境交界之处,这里有历史留下的考古证据。这个中文石刻上说,大魏朝有一位外交官曾来此地。那里发现了最早的汉代的钱币,流通于公元一世纪,说明那时中国人已经在犍陀罗地区活动。此地还发现了唐朝的钱币,说明这种沟通这种活动有一定的连续性。此外在同一区域还挖掘出两枚同一时期的钱币,这些都充分证明中巴两国之间有非常悠久的交流历史,无论在政治上、经济上还是文化上。幸运的是,这样的渊源今天还在继续,两国政府共同建设了互联互通的基础设施。现在的古犍陀罗地区位于中巴经济合作走廊中,也是“一带一路”的一部分,进展非常喜人。

左为该地发掘出的不同年代的汉朝、唐朝钱币,右为石刻上文字表明大魏官员曾来过此地 纳西姆·汗教授提供

*改变民族国家思维,以文明视角来看国际关系

杨成:历史总能够提供最好的案例,尤其是举世闻名的,也经过犍陀罗地区的“玄奘之路”,很高兴看到今天已经成为中国和外部世界特别是中巴之间合作的典型案例。想请教一下姜锋会长,能否从欧洲视角谈谈“全球南方”共同身份能否建构起来?

姜锋:听了纳西姆·汗先生所说,我感受到文明对话和文明互鉴是可能的,重新再回到某种世界大同或者文明大同的状态也是可能的。因为他所举的例子就是现实,在历史上的某一时段,在帕米尔高原,在巴基斯坦、阿富汗、中国西部的三国交界处,就是世界各种文明汇聚之地。帕米尔是波斯语言,有世界的屋脊、最高的地方之意,这也是不同文明曾经高度聚集之地。为什么今天就不能进行文明互鉴呢?回顾这段历史给了我们信心。

从民族国家这个概念判断国际关系、国际秩序起源于欧洲。欧洲的国家特别多,有四五十个,欧洲曾用民族国家的概念看待相互之间的关联。此后,欧洲把民族国家的概念推广至全世界,这就导致许多本来是文明型的国家开始以民族型国家的视角审视自我,结果导致多民族国家分裂和不稳定。

因此,大胆设想一下,国际关系、国际秩序是否应当有一种不同的理论,这种理论应当超越传统的民族国家概念,应当从文明的角度来理解国际关系。如果我们换了这种思路,有可能给文明互鉴更多的机会和可能。我还是比较乐观的。

*深层次体验、参与,成为他者中的一部分

杨成

杨成:顾教授,当强调太多主体性时,是否会导致我们难以形成共同身份?跨文化交际能给一个方案吗?

Steve J.Kulich:跨文化有几种不同的翻译,cross-culture、intelculture,“跨”在中文里有许多不同意思,跨越、跨过做其他的事情,有时候它意味着互动。

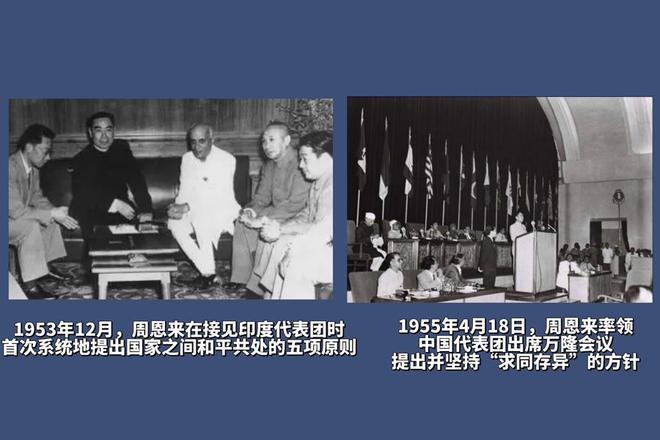

超越国家身份,凝练各国共识是有典型案例的,这就是万隆会议上中国提出的和平共处五项原则,它是典型的跨文化。这一案例告诉我们,对于区域国别研究,我们应该意识到跨文化比较的必要性。

只有了解新的语言,拥有新的体验等,才能进行比较。关键在于区域国别研究要有现实体验。

比如,我和美国人谈到中国人的“面子”问题,他们“难解其中意”。因为如果没有到过中国,而美国文化又偏于以自我为中心,不太看重“关系”,所以很难理解“面子”是什么意思,这大概也是带来很多全球问题的根源之一。

研究中国,我们必须比较。但不只是在书斋里阅读中国学者出版的书,而是真正去体验中国文化,去和中国人互动。我担任客座教授,要问反思性、挑战性问题,这意味着我必须首先改变并补充我自己所不知道的信息,了解到相互的关系,通过深层次参与并成为他者社会系统的一部分。

国家之间和平共处五项原则和万隆会议“求同存异”的方针

我在厦门大学学习时,一位中国同事曾和我说,你对中国文化已经很了解了,但你并没有感受到我们所感受的东西,比如,我是学生时,只有周三下午才能去洗澡,等热水烧开后,先是四年级、三年级洗,最后一、二年级的人轮到时几乎没有热水了。因此,亲身参与很重要,最后是一体化融合,即如何打造所谓的共同社会。这对“全球南方”也很有借鉴意义,我们必须走过这几个步骤才能找到更广阔的天地。

杨成:谢谢各位老师的精彩回答。通过对谈,我深深感受到,推进文明互鉴时,不能只选取槛内人和槛外人单一视角,必须一只脚在门里,一只脚在门外,横跨内外,形成主客体之间非常自由的穿越。观察一个国家,研究一个国家,推进对多个国家的理解,恰恰需要先进入其中,再跳出来从旁观者的角度冷静地观察,只有当我们可以在多个主体之间进行自由穿梭之时,文明互鉴才成为可能。

整理:李念

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6