周末戏相逢 | 看福建“潮”出圈

福建,这处有福之地,以地方戏剧为钥,解锁传统与现代的对话。当南音洞箫吹响宋元遗韵、闽剧缠绵悲侧唱响袅袅乡情、莆仙戏演绎市井百态,古老文脉在当代舞台焕发新生。

在这里,戏曲不仅是艺术,更是文旅经济的“流量密码”。《围头新娘》跨海巡演场场爆满;梨园戏《陈三五娘》沉浸式演绎,游客化身“戏中人”穿梭古城……

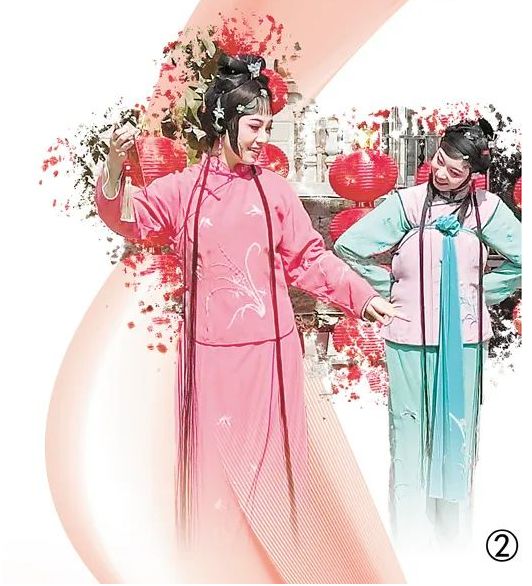

图源:福建文旅

福建正以戏剧为纽带,编织连接传统与现代、本土与世界的文化网络。这里的一座座“戏窝子”城市,用青春语态“潮”出圈。

图源:福建省实验闽剧院

6月14日-15日,由省文旅厅倾力打造的“周末戏相逢”公益性演出活动在西湖公园金鳞小苑精彩开演!

从闽剧到创意节目,从沉浸式戏剧到舞蹈盛宴,更有《武打精粹》与《忆双蝶》等经典折子戏,让台下观众目不暇接,沉醉其中。

今年盛大开场的“周末戏相逢”活动以“戏剧演出+旅游场景”的模式,化福建省内的世遗景点、旅游地标为艺术舞台。开展至今已6个多月,我省的文华表演奖、梅花奖获得者纷纷登台,国际国内金奖节目接续上演,让市民和游客近距离欣赏高水平的文艺演出。

从剧场走到广场,变的是演出的舞台和场景,不变的是优质文化文艺资源。“周末戏相逢”以山水入画,将戏剧演出嵌入各地市景区游览线路,形成了“看戏+游景”的一体化体验,使戏剧艺术与旅游产业联动起来,让“国潮文化”焕发新生。

4月份,以“一路山海一路歌”为主题的“周末戏相逢”展演走出国门,在西班牙马德里马约尔广场精彩上演。这次展演以“闽派”戏曲艺术为媒,讲好中国故事,推动两地文化交流互鉴,扩大“清新福建”品牌国际影响力。

活动中,演员穿梭于马约尔广场,以快闪形式传播中国文化,展现八闽的活力与魅力。中国戏剧梅花奖获得者、福建芳华越剧院院长郑全用一曲《红楼梦》唱段惊艳全场,来自福建京剧院的演员同样表现出色,矫健的身手、精湛的技艺,将京剧武戏的阳刚之美与戏曲艺术的深邃内涵完美融合,精彩演出也瞬间吸引众人的目光。

戏剧+国潮的魅力,让外国游客从最初的好奇地 “看戏”,到后来的不知不觉 “入戏”,逐渐沉浸在这跨越文化与地域的艺术之中。

文化交流,不止于戏。展演期间,“周末戏相逢”团队还来到Ventas斗牛场、东方广场等热门打卡地,展现八闽的活力与魅力。

其间,湄洲女、蟳埔女与惠安女“福建三大渔女” 的服饰和发型成了鲜明的视觉符号,诠释福建海洋文化的无尽魅力;非遗剪纸艺术家孔春霞现场创作的作品,让西班牙民众近距离感受到了中国非遗的精妙;闽南语歌手陈飞和弗拉明戈三大舞团之一的卡洛斯·罗梅罗舞团艺术家的联动,为国潮文化交流增添了别样的华彩。

“梅花”朵朵开放,“火花”点亮创意,古老剧种焕发青春活力……福建被誉为“中国戏曲文化版图上的高地”,近年来,福建戏剧强化精品意识,坚持出成果与出人才相结合、抓作品与抓环境相贯通,推动“闽派戏剧”蓬勃发展。

通过精心组织实施舞台艺术精品工程,闽剧《生命》《双蝶扇》、歌仔戏《侨批》、莆仙戏《踏伞行》、高甲戏《围头新娘》等获得全国性奖项;通过强化人才培养,举办名老艺人“薪传计划”、表演艺术名师工作坊等各类创作人才培训班等,有意识培养新一代领军人才、骨干人才,形成青蓝相继、薪火相传的生动局面。

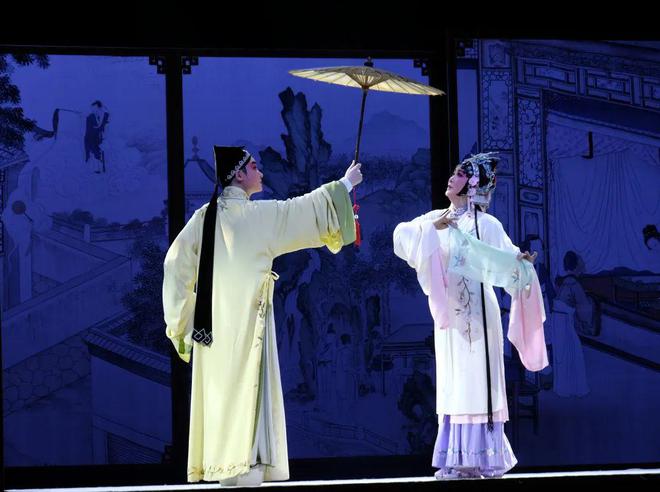

莆仙戏《踏伞行》

以上2图源:中国艺术报

王君安、苏燕蓉、黄艳艳、吴清华、李哲、杨帅,每一个名字亮出来,都是能引得八方尖叫的烫金名片。这几位名角凭借着深厚的艺术造诣,成为福建戏曲走向全国、全世界的骄傲。

王君安,越剧“尹派”创始人尹桂芳先生嫡传弟子,越剧“尹派”代表性传承人,第27届中国戏剧梅花奖获得者。

以上2图源:海博TV

苏燕蓉,第24届中国戏剧梅花奖获得者。这位百年歌仔戏盛开的第一朵“梅花”,擅于妙手生“花”,有“海峡两岸第一花旦”的美誉。

图源:厦门晚报

以福建本土戏曲征服省外观众,黄艳艳做到了。在《踏伞行》《江上行》《状元与乞丐》《江梅妃》《海神妈祖》《目连救母》等剧目中,她“行不动裙”的曼妙蹀步,踏进了省内外戏迷的心里,让人沉醉于莆仙戏这一“美得让人窒息、美得让人流泪”的古老剧种。

图源:莆田先锋

吴清华,舞台上黄艳艳的“黄金搭档”,两人合作的《踏伞行》就是摘“梅”之作,还获得了文华大奖,在中国第十六届戏剧节上被国家级戏剧专家誉为戏剧界典范之作,是“璀璨的烟花点亮了中国戏剧节的艺术星空”。吴清华为福建省莆仙戏剧院院长。

国粹在福建,同样“京彩”。福建京剧院国家一级演员李哲,就是其中的“京”英,获中共中央宣传部“宣传思想文化青年英才”称号。

杨帅,90后闽剧新星,获第32届白玉兰戏剧奖新人主角奖。在《兰花赋》《王茂生进酒》《林则徐与王鼎》《银筝断》等剧目中,他的表演让人耳目一新。在新编古装闽剧《过崖记》中,他文戏武唱,将“崖险,心更险”的幽深人性表现得淋漓尽致。

以上3图源:东南卫视

值得一提的是,共建学校传承创作的高甲戏《连升三级·求亲》《骑驴探亲》《送水饭》《扫秦》等作品喜摘“小梅花”和“小梅花优秀集体节目”荣誉称号。00后青年演员陈德佳在第十六届福建省戏剧水仙花奖比赛拔得金奖头筹、安溪05后演员在抖音直播高甲戏变装收获百万点赞。

可以说,在福建,戏曲的种子在每一个青年心中亦长成参天大树。

自今年春节开始,每逢节假日,泉州洛阳桥畔的余庆楼里都会上演《陈三五娘》沉浸式互动演绎。同时,这部剧更推出了平行时空版、赛博朋克版、读剧版、音乐会版等具有实验性质的版本,从而吸引更多的人了解梨园戏、爱上梨园戏,让这一古老剧种持续焕发新活力。

图源:福建省梨园戏传承中心

创新模式打破传统剧场边界,推动戏剧艺术深度融入城市公共空间,泉州将文化记忆作为“演艺+文旅+产业”融合的实践延伸,采用零距离快闪互动形式,将南音、梨园戏、高甲戏、提线木偶戏等十二项非遗剧种引入标志性文旅地标及基层社区。

图源:大美洛江

2025年以来,泉州在景区及文化场所开展不间断公益演出,平均每周呈现1~2场高品质沉浸式表演,构建“处处有戏、时时可观”的全域文旅新场景。

泉州提线木偶戏则印证了非遗体验的吸引力。2024年,泉州提线木偶戏剧场演出达900场,门票收入2300万元,45万观众八成以上来自外地。

当《小沙弥下山》的灵动表演通过短视频传播,木偶戏从“小众艺术”变为“网红”。南音与交响乐的跨界改编、莆仙戏短视频挑战、《原神》游戏中的闽南红砖厝元素等,通过“非遗+旅游”“非遗+科技”等方式,正以“破次元”的姿态进入“Z世代”的娱乐生活。

以上2图源:泉州市提线木偶戏传承保护中心

不仅如此,泉州还在文创产品领域推陈出新。木偶戏经典剧目《钟馗醉酒》角色的冰箱贴;小舞狮提线木偶……这些融入国潮非遗元素的文创产品就藏在这座千年古城的大街小巷,给游客带来不经意的惊喜。

图源:海丝泉州文旅之声

近年来,福建借助一系列高端国际交流展示平台,为非遗的海外传播架起了桥梁。

2015年,福建非遗亮相意大利米兰世博会,代表福建地域特色的闽剧、古琴、福建传统咏春拳、布袋木偶戏等项目受到中外游客的欢迎。

来自漳州经典布袋木偶剧《大名府》 在巴黎中国文化中心上演

图源:闽南日报

从提线木偶的指尖技艺到各类文创的兴起,福建非遗的国潮之路,是将传统文化进行现代转译的生动实践,推动传统技艺成为可穿戴的时尚、可体验的生活、可发展的经济。

图源:泉州通客户端

地方戏的新生,是中国式现代化在文化领域的一个生动注脚,体现了以时代精神激活中华优秀传统文化生命力的实践路径。

戏台锣鼓又将响起,我们愿做永不停歇的摆渡人,让国潮+福建戏剧,载着福建人的乡愁与记忆,驶向更辽阔的海洋。

部分文字来源于:光明日报、东南卫视

福建省旅游发展集团

fjlygroup

畅游八闽平台

cybmflxx

厦门文旅

漳州文旅

绿都三明

大武夷文旅

tmp_1258234832

平潭文旅

pingtandao61

四时福建

ssfj2023

转载请标注来源

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6