“惟有风光山色无年龄”

党云峰

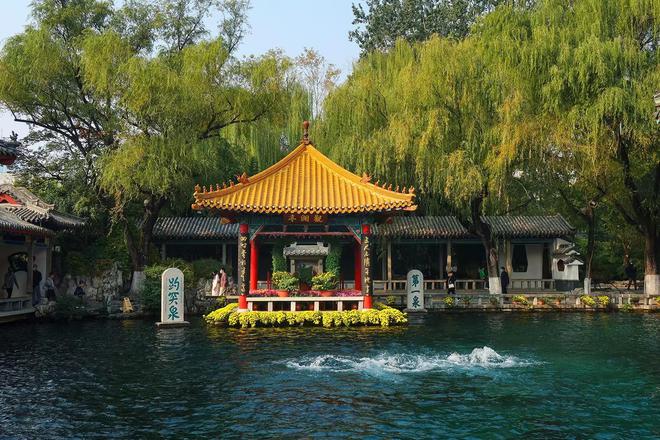

▲ 济南趵突泉 济南文旅集团供图

游客到趵突泉拍照的时候,一般会把趵突泉、明代胡缵宗的“趵突泉”碑、清代王钟霖的“第一泉”碑和观澜亭组成正面标准照。居中的观澜亭作为知名的照片背景板,柱子上的对联“三尺不消平地雪,四时常吼半天雷”正是出自元代文学家、政治家张养浩的《趵突泉》。“观澜”出自《孟子·尽心上》:“观水有术,必观其澜。”“养浩”出自《孟子·公孙丑上》:“我善养吾浩然之气。”观澜为志,养浩为气,二者在趵突泉是那么契合。济南把自己的门面、趵突泉的“C位”留给了济南人张养浩。

张养浩对济南的亭台泉林充满深情,在那些被写了上千年、上万遍的名胜古迹面前,写出了自己的咏叹。张养浩在《重修汇波楼记》中写道:“吾乡山水之胜名天下……盖济南形胜,惟登兹楼(即汇波楼)可得其全焉。繇吾乡多名泉,众流至此而合,故以名之。”张养浩说“余性嗜山水”,尤其是济南老家的山水,在他的诗文中被描摹过多遍:写汇波楼,“鸟飞云锦千层外,人在丹青万幅中”;写大明湖,“浮空泛影泝流光,箕踞船头倒羽觞”;写华不注山,“星月满湖归路晚,不妨吟棹碎清阴”;写绰然亭,“薄暮池亭独倚筇,寒山远火透林红”;写天心亭,“放眼乾坤独倚栏,古今如梦水云闲”;写翠阴亭,“地形蛇转林边路,舍影鱼惊水底窗”;写遂闲堂,“苔垣蜗篆斜行玉,柳岸莺梭巧织蓝”;写舜祠,“一井尚存当日水,九嶷空忆旧时山”;写田居,“山展野屏随地远,风挥天帚扫云空”;写山行,“花欹知雨力,水皱见风文”;写泰山,“万古齐州烟九点,五更沧海日三竿”。

当然,最洒脱的还得是张养浩辞官回家后写的《寨儿令》:“离省堂,到家乡,正荷花烂开云锦香。汇波楼醉墨淋浪,历下亭金缕悠扬,大明湖摇画舫,华不注倒壶觞。这几场,忙杀柘枝娘。”在这首散曲中,汇波楼、历下亭、大明湖、华不注山等名胜次第登场,让人有“轻舟已过万重山”之感。

在“江山留胜迹,我辈复登临”之时,张养浩也在跟古人对话,甚至一较高下。杜甫在《陪李北海宴历下亭》中有“海右此亭古,济南名士多”的名句,张养浩在《登历下亭》中则有“风烟谁道江南好,人物都传海右高”。李清照在《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》中有“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦”,张养浩在《殿前欢·对菊自叹》中则有“对黄花人自羞,花依旧,人比黄花瘦。问花不语,花替人愁”。值得一提的是,面对美景,笔者时常会有张养浩的“丹崖不用题名姓,俯仰人间又古今”之感。张养浩因生怕写不完、写不好,而有“出门游目景无穷,老子惟愁诗不供”“今日好山俱在眼,却愁诗思不能供”“绰然到处皆佳景,安得毫端句不雄”的慨叹。

人们对唐诗了解较多,相比之下,对元诗则了解较少,其实可以从张养浩的作品中一窥元代文学的水准。张养浩的《江湖长短句》今天已无缘看到,只能在济南同乡刘敏中的《〈江湖长短句〉引》中领略其中的风采:“其三湘五湖晴阴明晦之态,千岩万壑竞秀争流之状,与夫羁旅之情,观游之兴,怀贤吊古之感,隐然动人。”

张养浩在《翠阴亭记》中写道:“人之处世,其去就无越山林朝市二途,出乎彼,入乎此。”他在山林中写的诗词文章流传至今,更难得的是他在朝堂之上仗义执言,痛陈时弊。他曾任礼部尚书,官职之高在我国古代文学家中实属罕见。《钦定四库全书总目·卷一百六十六》评张养浩的《归田类稿二十四卷》:“养浩为元代名臣,不以词翰工拙为重轻,然读其集,如《陈时政》诸疏,风采凛然,而《哀流民操》《长安孝子贾海诗》诸篇,又忠厚悱恻,蔼乎仁人之言。即以文论,亦未尝不卓然可传矣。”

张养浩辞官之后,朝廷曾多次征召,他都拒绝了,直到“天历二年,关中大旱,饥民相食,特拜陕西行台中丞”。为了百姓,他出山了,《山坡羊·潼关怀古》就写于他赴任途中。张养浩作为元曲中的豪放派,写的这组《山坡羊》让读者在浓郁悲怆中略感苦涩。不管是《山坡羊·北邙山怀古》中的“便是君,也唤不应;便是臣,也唤不应”,还是《山坡羊·洛阳怀古》中的“功,也不久长;名,也不久长”,以及《山坡羊·潼关怀古》中的“兴,百姓苦;亡,百姓苦”,都能看出他对历史和现实的深切感触。

一步步西行,张养浩走到了创作的巅峰,也走到了人生的终点。张养浩累死在任上,被追赠滨国公,谥文忠。同乡、明代吏部尚书尹旻在《祭张养浩文》中有云:“凛凛清风,倬倬高致。节全始终,名留天地。齐鲁一人,今昔罕俪。”张养浩,人如其名,文如其名。《左传》中有“三不朽”的说法:“太上有立德, 其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”能做到“三不朽”的人少之又少,但张养浩当之无愧。

2024年9月13日,济南云锦湖畔的张养浩纪念馆开馆了。面对今天的风景,张养浩会有怎样的感怀?或许正如他在《白云楼赋》中所言:“当时风景今尽易,惟有风光山色无年龄。”时年十九。

上庐山的三个“没想到”

刘 霞 文/图

▲ 庐山瀑布

读万卷书,行万里路。作家余秋雨在《文化苦旅》中言:“真正的旅行者,是在行走中寻找灵魂的归处。”

今年三月的一场庐山之行,得来上庐山的三个“没想到”。

未上庐山时,只知有李白《望庐山瀑布》:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”上了庐山才知道,那庐山瀑布不是常年都是“飞流直下三千尺”。我们去时正逢枯水期,水量不是很大。有游客戏称:“这哪里是瀑布,分明只是一条白布条而已。”我万分感叹,李白可能是喝完酒以后写的那首《望庐山瀑布》。

戏称归戏称,我终究还是见到了闻名遐迩的庐山瀑布。虽有些遗憾,但并不能减少游客对瀑布的兴趣。庐山,因为有了李白这首诗,引来多少文学爱好者的倾慕。神奇的是,我查看了去年此时的庐山介绍资料,视频里的大雨和瀑布完美呈现了“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的场景。

第二个“没想到”,是苏轼的《观潮》和《题西林壁》等诗词不仅出自庐山,还与他人生的不同阶段有关。

苏轼与庐山的缘分贯穿其跌宕起伏的一生。北宋元丰七年(1084年),经历“乌台诗案”的苏轼在赴汝州途中初登庐山。那时的他带着官场沉浮的创伤,在西林寺壁留下“横看成岭侧成峰”的哲思。庐山的磅礴与多变,阐述了“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲理,警示世人超越自身局限,追求更全面、客观的认知。《题西林壁》看似写景,实则暗含对人生困境的突围之思。被世俗纷扰遮蔽双眼时,何尝不是陷入“只缘身在此山中”的认知困局?此时的苏轼虽已初悟超脱之道,却仍在“不识真面目”的求索中挣扎。

直到晚年,苏轼历经世事变迁,意识到人生追求与所得之间的微妙关系,觉得第一次登上庐山写下的诗句未悟透人生、略带青涩,于是写下了充满沧桑感慨的《观潮》:“到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮。”此时的他历经宦海沉浮,参透“本来无一物”的禅机。诗中“千般恨”的消解,恰似《金刚经》所言“应无所住而生其心”。从“横看成岭”的认知探索,到“庐山烟雨浙江潮”的圆融观照,这种蜕变恰如他在《和子由渑池怀旧》中所写:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”,将个体生命的痕迹化作天地间的永恒诗意。

第三个“没想到”,是白居易的《大林寺桃花》也在庐山创作。“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处,不知转入此中来”一直是赏花名诗,描绘了庐山深处大林寺的自然景观,寄托了诗人对人生的思考。在尘世纷扰中,白居易通过对山寺桃花的赞美,表达了对宁静、美好的追求,寻求一份心安理得。

有庐山烟雨红尘做伴,归隐山林的古代圣贤为后人留下如此宝贵的文学作品。当下的我们若做不到陶渊明般“结庐在人境,而无车马喧”,那就在内心修篱种菊;或者学学苏轼“竹杖芒鞋轻胜马”的豁达,辟出“一蓑烟雨任平生”的精神桃源。

庐山的云雾从未消散,只是换了看云的人。那些镌刻在岩石上的诗句,早已超越时空界限,成为滋养现代人心灵的清泉。当我们感到孤独时,偶尔抬头,或许能听见穿越千年的回响:此心安处,便是吾乡。

湖州访茶

宋慕新 文/图

▲ 陆羽墓

清明节的午后,我从广州飞杭州,随后到湖州。湖州铁佛寺的朋友总约我来赏梅花,约了十年,终于成行。

这里的梅花盛开时,曾有数十万人蜂拥而至,让藏身闹市的古寺红梅走红网络。然而此时,梅花已经谢尽,只有两株虬枝梅树默立殿前。我在梅树下嗅了嗅余香,便匆匆赶往杼山妙境,那里有我此行特来拜谒的“茶圣”陆羽之墓。

十几年前,我读了作家陈舜臣的《茶事遍路》,始对湖州有所了解,知道此地在浙江北部、太湖南岸。书里写的“陆羽生平”“湖州刺史颜真卿”“境会亭”等,都是与湖州有关的人和事。每个故事都让我感怀良久,唏嘘不已。

六年前,我在广州的一个茶文化博物馆开讲《禅茶十课》,深入了解过陆羽的生平,对这位充满传奇色彩的《茶经》作者一直心怀景仰,希望有朝一日能到他的墓前供花祭拜,顶礼致敬。

在朋友的陪同下,我来到湖州城西南20余里的杼山妙境。暮色里,我们拾级而上,迎面而见一通大石碑,上书“唐翁陆羽之墓”,两侧神道石柱书有“自从陆羽生人间,人间相学事春茶”。伫立在陆羽墓前,仿佛面对日思夜想、久别重逢的故知,一时竟不知如何开口倾诉,只得默默地将花篮置于墓碑前的石台上,鞠躬三拜。

陆羽出生于唐开元二十一年(733年),逝于唐贞元二十年(804年),复州竟陵(今湖北天门)人,被后世尊奉为“茶圣”,祀为“茶神”。陆羽三岁时遭遗弃,被湖北竟陵龙盖寺住持智积禅师收养。禅师占得渐卦,卦爻辞为“鸿渐于陆,其羽可用为仪”,遂取名陆羽、字鸿渐。陆羽自幼在寺院生活,对僧家自然亲近。24岁那年,陆羽到湖州考察培育茶树新品种时,便借宿于皎然和尚住持的妙喜寺。

陆羽常自称为“茶山御史”,并提出“精行俭德”的茶道精神。从广州出发前夕,我请书法家王子炎写了“精行俭德”和“茶山御史”两幅榜书,分别赠给杼山书院和湖州铁佛寺。湖州想把杼山妙境打造成全世界茶人朝圣的文化高地,就像提到儒学便知曲阜、追溯华夏人文始祖便知黄帝陵一样。愿有朝一日,杼山会迎来世界各地游人,开展丰富多彩的茶文化交流活动,共建充满历史感与未来风的茶文化博览会与学术论坛。

湖州文化底蕴深厚,历史文化名人星辉灿烂。魏晋南北朝时有史学家沈约、裴松之,文学家丘迟、吴均;唐时有诗人白居易、张志和,书法家颜真卿等;宋时有与柳永齐名的词人张先、著作《武林旧事》的周密、以气节传世的文天祥、诗人兼书法家祝枝山;元时有书法家赵孟頫……在太湖南岸的湖州,陆羽从众多历史文化名人中脱颖而出,因他是文人雅士茶叙茶修时不可绕过的灵魂与标志。

陆羽生活的时代正逢大唐由盛转衰。曾任平原太守的颜真卿协助平定安史之乱后,几经波折赴任湖州刺史,这是他贬谪生涯的最后一站。这一年,颜真卿64岁,皎然53岁,陆羽40岁,他们成了喝茶吟诗、挥毫泼墨的“铁三角”。

陆羽早期诗作留存下来的仅有数首,比较知名的有《六羡歌》:“不羡黄金罍,不羡白玉杯。不羡朝入省,不羡暮入台。千羡万羡西江水,曾向竟陵城下来。”还有一首《会稽东小山》:“月色寒潮入剡溪,青猿叫断绿林西。昔人已逐东流去,空见年年江草齐。”在湖州期间,陆羽的主要精力用在《茶经》的著述上,从而成就了世界第一部茶学著作。

像世人熟知的苏轼和佛印一样,陆羽和皎然也谱写了缁素相交的千古佳话。一僧一俗,文心相通,情深意切。

陆羽与皎然的忘年之交,也让《唐诗三百首》中留下了皎然的诗作《寻陆鸿渐不遇》:“移家虽带郭,野径入桑麻。近种篱边菊,秋来未著花。扣门无犬吠,欲去问西家。报到山中去,归来每日斜。”这首诗说的就是皎然寻找居于湖州青塘别业的陆羽,却不巧碰上他进山采茶。此情此景,与贾岛的《寻隐者不遇》情节近似,相映成趣。

陆羽去世那年九月,日本天台宗初祖最澄法师来天台山学习佛法。次年五月,最澄法师得到《茶经》及经陆羽培育改良的茶籽。陆羽是几月去世的,史料没有记载,如今也不可考了。最澄法师有可能没见到陆羽,在历史的时空里擦肩而过。但中国茶叶及栽培技术由此传入日本,对日本茶道文化的形成和发展影响深远。

从杼山下来,我于次日再回铁佛寺。静静地站在梅花树下,恍惚间看到满树红梅,风吹过来,花瓣飞舞,落在我手中端着的紫笋茶里。回望历史深处,兵荒马乱中,陆羽和他的朋友们正是靠这一杯茶找到了心安之处。不由慨叹,人生在世,不如意事十之八九。天大的委屈,落入一杯茶中,也不过一丝涟漪。如何在茶席间照见自心、欢喜自在,才是值得我们去参寻的事。

一杯茶,超越二元对立,飞越生死大海。端起来,欢喜;放下去,自在。湖州之行,虽错过了满树梅花,却亲炙了熨帖人心的杼山茶香。

2025年5月24日《中国文化报》

第4版刊发特别报道

《“惟有风光山色无年龄”》、

《上庐山的三个“没想到”》、

《湖州访茶》

(文化责编:拓荒牛

)

)

晋ICP备17002471号-6

晋ICP备17002471号-6